Partager la publication "Qu’est-ce que l’humanité ?"

Par Dominique Tassot

Résumé : L’homme est au cœur des préoccupations de nos contemporains, mais ces derniers, paradoxalement, en ont une vision tronquée de par l’origine animale qu’ils lui supposent. De là un clivage et une incompréhension entre les civilisations traditionnelles – moins encombrées d’objets matériels mais tournées vers l’Invisible – et l’Occident, inconscient de la régression humaine qu’il représente souvent. L’ethnologue Jean Servier a montré comment les peuples considérés comme « primitifs » ont en réalité des institutions et des techniques, certes peu énergivores, mais très élaborées, ainsi qu’une vision du monde complexe et subtile donnant à chacun une claire compréhension de sa place dans l’univers. De là un taux de suicides presque nul. Il n’est alors plus possible de nier la permanence d’une humanité substantiellement inchangée depuis l’origine, y compris depuis la préhistoire (si tant est qu’il existe une « pré-histoire »), capable de langage, d’abstraction et d’intelligence réalisatrice, même si les séquelles du péché originel entraînent aujourd’hui une dérive matérialiste, qui n’a plus rien d’un progrès véritable.

Nous vivons dans une société où l’homme se trouve constamment mis en avant. Il n’est question que de valeurs d’humanité, de droits de l’homme, de consensus humaniste, de dignité humaine, bref de toujours plus d’humanité. Les œuvres charitables de jadis sont devenues des activités « humanitaires ». L’homme a même été promu au rang d’objet de science, avec des Facultés dédiées aux « sciences humaines ». Mais, aurait demandé Foch : « de quoi parle-t-on ? »

Cette omniprésence masque en effet un vide béant : n’apparaissent que des réponses partielles à la question « qu’est donc l’homme ? ». Partielles, non au sens des féministes, toujours anxieuses de se voir oubliées sous un unique vocable fusionnant les deux notions si bien distinguées en latin grâce aux mots vir et homo, mais partielles en ce sens que la désacralisation progressive de l’Occident, surtout depuis trois siècles1, a tronqué la vision que nos contemporains ont d’eux-mêmes.

L’être appelé « homme » est, chez eux, marqué à l’encre indélébile par l’origine animale dont on l’a doté. De là, deux effets paradoxaux : on veut expliquer son comportement par les circonstances matérielles de son existence ; on attribue ses indéniables facultés d’abstraction à une sorte de progrès ontologique qui nous rendrait supérieurs à nos lointains « ancêtres ».

De plus, circule l’idée que les peuplades « sauvages », qui se rencontrent à l’écart en divers points du globe, seraient des « primitifs », sorte de survivance d’une humanité moins « développée2 ». Or cet a priori matérialiste a été infirmé par les ethnologues Marcel Griaule (1898-1956), puis Jean Servier (1918-2000). Ce dernier publia une vaste étude, en 1964, sous ce titre suggestif L’Homme et l’Invisible3. Soutenu par une bibliographie de près de 200 titres, ce large examen lui permet d’écrire : « Nos manuels scolaires, nos musées, persistent à faire du singe l’ancêtre de l’humanité, inculquant les principes de base du racisme en considérant les hommes des civilisations traditionnelles comme des fossiles-témoins, les jalons de la voie royale qui mène au trône de l’homme blanc, seul « adulte et civilisé », aboutissement de toute évolution […]. Les gestes d’un homme noir dans la forêt équatoriale, accomplissant les rites immuables de sa tribu près de son frère mort, posent, face à l’Occident, la première question, le premier de tous les problèmes, car ces gestes sont répétés en termes identiques, mettant en mouvement des symboles analogues d’un bout à l’autre de l’humanité, supposant la même foi en une même réalité.

C’est cet homme dont j’ai voulu parler chaque fois que j’ai employé le mot « homme », parce qu’il est resté fidèle à lui-même en gardant le sens de sa place dans l’univers et la notion de l’infinie valeur du principe invisible qu’il porte en lui […]. Dans l’esprit de l’homme des civilisations traditionnelles, l’Invisible n’a pas le vague d’un concept métaphysique, il est une réalité, une dimension dans laquelle se meut chacun des hommes composant l’humanité entière.

L’Invisible est dans l’homme plus réel, plus présent, plus sensible que n’importe quelle partie de son corps. L’Invisible est autour de l’homme comme un milieu qui enregistre chacune de ses actions terrestres et les réfléchit en conséquences, qui seraient inéluctables sans l’action de médiateurs, invisibles eux-aussi » (HI, p. 8-10).

Alors que le sens commun requiert, en toutes choses, une cause proportionnée à l’effet, des capacités en rapport avec l’objectif, le mythe évolutionniste voudrait, lui, expliquer naïvement le supérieur par l’inférieur. Comble pour des matérialistes, c’est faire une règle générale de ce qui, dans le monde physique, n’est pas seulement une anomalie mais une impossibilité : s’il est une loi universelle attestée, c’est bien celle de l’entropie : tout tend naturellement à se refroidir, à se désorganiser, à perdre de l’information, etc. Pour expliquer l’homme par l’animal, il ne suffit pas d’insister sur les similitudes anatomiques ou physiologiques, il faudrait aussi inventer une origine matérielle au langage articulé, aux pensées qu’il exprime, aux sentiments qui l’inspirent. Sur ce chapitre, les traités et les manuels sont aux abonnés absents, alors que c’est le point essentiel qui pourrait donner crédit à la thèse. Le livre de Jean Servier apporte ici des éléments décisifs montrant que les pensées et les mœurs, dans ce qu’il nomme les « sociétés traditionnelles », sont aussi élaborées et complexes que les nôtres et, à ce titre, démentent toutes les thèses a priori qui voulaient faire des « primitifs » une sorte d’enfance ayant précédé la civilisation :

« L’humanité est à l’animalité ce que la vie est à la matière, un état nouveau. Si le passage nous paraît possible de la vie à la matière [inerte] et si l’homme peut parfois côtoyer l’animalité, rien ne nous permet d’affirmer le processus inverse de la matière produisant la vie, de l’animal s’élevant jusqu’à l’homme, du plan inférieur passant matériellement au plan supérieur […]. Sur le plan biologique, la transfusion sanguine entre singe et homme présente les mêmes risques que la transfusion sanguine entre espèces animales différentes […].

Sur les 94 catarrhiniens, qui sont les ancêtres lointains que l’on attribue à l’homme, 48 % restent inclassables et tout ce que l’on peut dire des 52% répartis entre les groupes A et AB, c’est que leur sang présente le même phénomène que les groupes sanguins humains correspondants devant les mêmes réactifs, sans que pour autant on puisse les mélanger4 […]. Les différences entre homme et singe sont aussi nombreuses que les relations. Rien ne nous permet d’escamoter les unes au bénéfice des autres » (HI, p. 26-27).

Et de citer Raymond Aron : « Une illusion domine ces solutions de continuité entre la matière, la vie, la conscience, l’intelligence, en imaginant un passage progressif : comme si le temps était lui-même créateur et suffisant à rapprocher des réalités essentiellement hétérogènes5. »

Si l’homme n’est pas le fruit d’un processus évolutif, s’il est « homme » depuis qu’il existe, il doit en présenter tous les traits constitutifs sur tous les sites et à toutes les époques. C’est bien ce que l’on constate. Ainsi du langage, qui est le propre de l’homme. Toutes les langues, si différents qu’en soient les procédés, présentent des subtilités grammaticales qui tendent plutôt à s’amoindrir avec le temps, même si cette régression nous est masquée par l’inflation des mots spécialisés qui accompagne la complexité des techniques et des formalismes juridiques. Une preuve que les mots inventés pour les besoins administratifs ou pratiques n’enrichissent pas notre langue : ils sont absents de la poésie, sauf par dérision. « L’accroissement du vocabulaire n’entraîne pas pour autant une modification des structures de la pensée » (HI, p. 195).

« Powell, dans The Evolution of Language, s’étonne du caractère concret des langues parlées par les Indiens d’Amérique du Nord. “Un Indien Ponka, pour dire : un homme a tué un lapin, doit dire : l’homme, lui, un-debout, a tué-exprès-en-lançant-une flèche le lapin, lui, un assis. Il y a plusieurs verbes pour désigner l’action de tuer suivant le moyen employé et plusieurs formes verbales qui indiquent ou soulignent l’intention. Le sujet comme l’objet sont entourés d’affixes qui précisent leur position respective. ”Powell n’a pas pensé un instant qu’un Indien Ponka aurait été péniblement surpris par l’imprécision de la phrase occidentale : l’homme a tué un lapin, qui laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses et nécessite, pour être plus exacte, de nombreuses incidentes. Le besoin de précision est-il plus « primitif » que l’imprécision ? […]. Livingstone, dans ses Missionnary travels6, s’étonne de ce que les Bawenda aient “pour chaque pluie un nom spécial… même les faits géologiques n’ont pas échappé à leur attention ; ils ont des noms particuliers pour chaque espèce de sol et pour chaque sorte de pierre et de roche. Il n’y a pas de variété d’arbre, de buisson ou de plante qui n’ait un nom dans leur langue.” Que fallait-il dire ? “Voilà de bons naturalistes !” ou “Voilà un langage bien primitif, tout embarrassé de choses concrètes !” ? » (HI, p. 194-196).

Il serait insoutenable, sous prétexte que l’Iliade est un poème « archaïque » – et c’est bien le cas ! –, d’en minimiser les richesses descriptives, la puissance suggestive et l’harmonie sonore. Le vieil alphabet grec comportait une lettre aujourd’hui disparue, le digamma : ϝ. N’est-ce pas plutôt l’indice d’une régression, d’une nuance perdue ? Or les subtilités de la langue vont avec celles de la pensée qu’elle exprime et des sentiments qu’elle suggère. Nous sommes ici dans un domaine – un « ordre » aurait dit Pascal – sans rapport avec la complexification des techniques et des procédures sociales. Qui, après avoir lu Platon, prétendra qu’il s’agit, vu qu’il est plus ancien que Sartre, d’un penseur moins profond que notre illustre germanopratin ?

Mais l’alphabet, s’il facilite l’apprentissage des phonèmes, a des carences qui mettent en valeur la plus forte efficience suggestive, la plus grande universalité et la concision des écritures pictographiques ou idéographiques7.

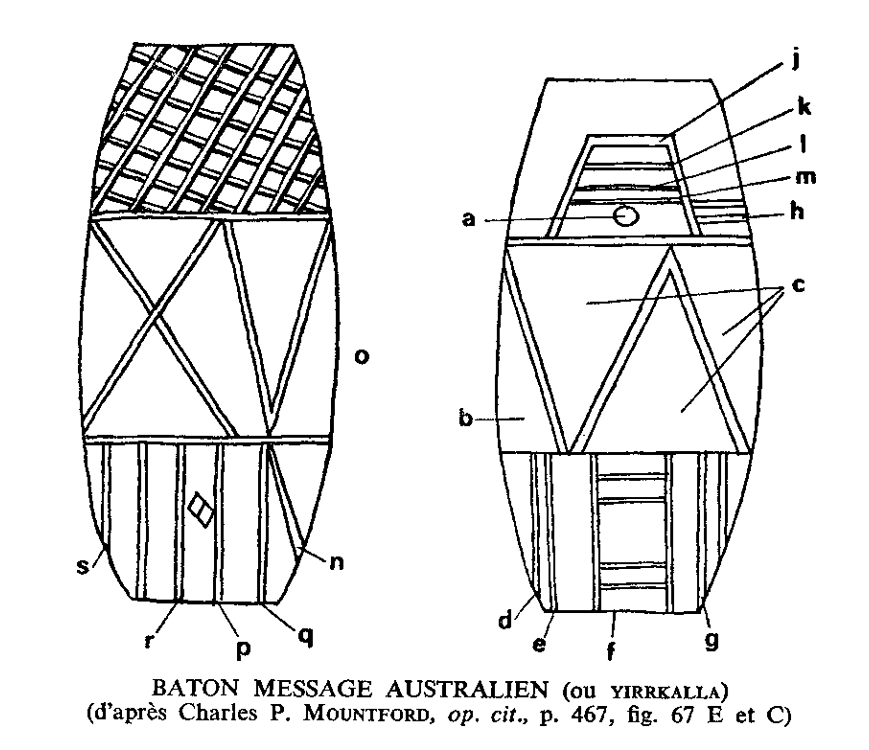

L’Australien, parfois considéré comme l’archétype du « primitif », sait, à l’aide de bâton-message, « transmettre la pensée la plus complexe, aussi bien religieuse que profane. On en connaît de nombreux exemples, ainsi cette « lettre » par laquelle un Australien, Maragaraouni, demande un certain nombre d’objets à un commerçant blanc et lui rappelle ses dettes.

Le point central (a) représente l’homme blanc destinataire du message. Le triangle (b) précise qu’il faut envoyer une serviette de toilette ; trois autres triangles (c) représentent des pagnes, (d) une nouvelle ceinture, (e) un couteau, (f) un miroir, (g) des lames de rasoir, (h) deux lignes pour la pêche, (j) des pantalons, (k) une chemise, (1) un peigne et (m) de la brillantine.

Sur l’autre face, la partie supérieure hachurée est purement décorative, (n) représente l’expéditeur Mungaraui, les triangles (o) indiquent la somme d’argent qui lui est due par le destinataire pour de la nacre et de l’écaille de tortue, (p) demande en outre un sac de farine, (q) du sucre, (r) des carottes de tabac.

Enfin, (s) est le signe de la demande8.

Pour le trafiquant qui l’a reçue, cette missive était aussi claire qu’une lettre commerciale dans le genre : “ Suite à votre honorée, j’ai l’honneur de vous rappeler que votre compte reste chez nous débiteur ; veuillez donc nous faire parvenir les articles suivants…” L’Australien met sans doute autant de soin, autant de recherche dans la gravure de son bâton-message qu’un écrivain à polir ses phrases » (HI, p. 200-201).

« La science, dans les civilisations traditionnelles, est une science du concret en ceci qu’elle saisit le monde et le rend intelligible à l’homme ; mais elle fait entrer dans le concret tout ce que nous appelons spirituel et que nous opposons à matériel. Une telle science est une gnose, une connaissance globale, jamais un chantier où des bricoleurs s’affairent, cherchant à assembler des matériaux disparates ramassés au hasard. Elle est une science, c’est-à-dire connaissance possédée et non recherche : ce n’est pas un laboratoire d’essai, c’est une salle de cours, un hall d’exposition. L’individu apprend à comprendre la place qu’il occupe dans le monde et, pour cela, il doit connaître avec précision la place de tous les êtres dans le monde et leur situation par rapport à lui.

[…] Pour trouver les propriétés pharmaceutiques d’une plante, par exemple, il faut avoir établi en postulat un lien possible entre cette plante et l’homme, selon une harmonie préétablie » (HI, p. 207).

On sait que la recherche pharmaceutique est aujourd’hui presque paralysée : après avoir avec succès isolé puis synthétisé les « matières actives » des plantes médicinales connues, elle se trouve réduite à bricoler au hasard de nouvelles molécules dont très peu ont manifesté une quelconque efficacité thérapeutique. Or, aussi loin que l’on remonte dans le temps, les vertus médicales des plantes étaient connues et inventoriées ; elles font souvent l’objet des premiers documents écrits, comme en Chine.

« Si j’observe un lombric – ver de terre – il ne me viendra à aucun moment à l’idée qu’il s’agit d’un annélide chétopode de la famille des lombricidés, à moins que je ne sois zoologiste. Mais si l’on me dit que cet animal appartient à l’élément Terre, je saurai du même coup que la terre est son habitat. Si l’on ajoute qu’il est signé par la lune, je saurai qu’il possède quelques-uns des caractères attribués à cet astre par les traditions et j’en déduirai sans peine qu’il choisit pour son habitat les lieux humides et pour sa nourriture de la matière en putréfaction, en l’occurrence des déchets végétaux ou animaux.

Je pourrai même penser que ce lombric conforme son rythme de vie aux phases de la lune, s’enfouissant sous terre ou vivant en surface au rythme du cours et du décours lunaires. Aucune de ces particularités, cependant exactes, ne m’est donnée par la classification occidentale actuelle basée sur les seuls critères anatomiques » (HI, p. 208-209).

De même la liste des plantes vivrières et des animaux domestiques traverse inchangée toute l’histoire connue et même la préhistoire. Ainsi « le maïs n’est connu qu’à l’état cultivé9 ». À propos de la soi-disant pré-histoire, Jean Servier remarque avec bon sens que l’absence de traces matérielles ne prouve pas l’inexistence d’une technique, d’un savoir ou d’une idée. L’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence !

« Si nous pouvons affirmer que le tissage était connu au Néolithique, c’est parce que nous avons retrouvé des fusaïoles en grand nombre ainsi que des poids de métiers à tisser en terre cuite, quelques fragments de tissus et même un peloton de fil conservé dans la tourbe de certains gisements. Mais les préhistoriens de l’avenir sauront-ils que les civilisations rurales du Nord de l’Afrique ont possédé une technique très poussée du tissage, alors que les fusaïoles sont en bois et que les poids du métier à tisser sont de simples galets ? […]. Ainsi, l’absence de peintures figuratives dans la civilisation rurale du Maghreb actuel permettra sans doute aux archéologues, dans une centaine de siècles, d’affirmer à tort l’absence de l’araire, de la sculpture sur bois et du tissage » (HI, p. 177).

Aussi loin que l’on remonte dans le temps, les outils découverts sont achevés, parfaitement fonctionnels, et l’art rupestre nommé « paléolithique » montre une sûreté de tracé qui faisait dire à Picasso, toujours modeste, au sortir des grottes de Lascaux : « J’ai enfin trouvé mon maître ! » Or il s’agit d’un art ordonné à une pensée, à une vision de l’univers. « Il ne semble pas que la méditation sur l’être et sur son devenir soit le fait de certaines sociétés privilégiées » (HI, p. 192).

Les peintures sur écorce qui ornaient les huttes des Australiens sont absentes des musées car l’écorce ne se conserve pas d’une saison humide à l’autre. Mais ces peintures ont été reproduites à la demande des ethnologues.

« Dans ces peintures sur écorce, nous retrouvons le même souci d’exprimer le sacré : notion qui domine l’art dans toutes les civilisations traditionnelles. Les couleurs blanche, jaune, noire et rouge obéissent aux règles d’un symbolisme précis mettant en œuvre les deux principes du monde et les deux clans opposés et complémentaires de la société des hommes10 […]. L’artiste est avant tout, comme chez les Dogons d’Afrique occidentale, un initié, un vieillard connaissant les symboles et les mythes secrets. Les panneaux réalisés sur l’écorce d’un eucalyptus sont présentés aux novices lors de leur initiation, tout au long des différents degrés. L’artiste australien porte en lui la connaissance qu’il va actualiser, l’épisode du mythe qu’il doit symboliser. Sans erreur, il trace les signes qui conviennent avec les couleurs rituelles. Grâce à ces tableaux, les hommes se souviendront des clans de parenté, des mariages, des interdits, ils connaîtront avec exactitude leur place dans le monde. Ainsi, à son origine, l’art n’est pas l’expression personnelle d’un artiste inspiré, il est avant tout, dans sa forme la plus pure, l’expression d’une société et d’un idéal social » (HI, p. 192-192).

Ainsi, et telle fut la conclusion de Jean Servier, hormis le bref excursus matérialiste que représente pour partie l’Occident contemporain, l’homme demeure foncièrement inchangé depuis une origine que l’ethnologue n’ose situer11 ; un homme toujours conscient de la supériorité de l’invisible sur le visible, toujours soucieux de tenir compte, dans son comportement tant individuel que collectif, des êtres plus puissants qui l’environnent, d’en-haut comme d’en-bas.

Tourner la page de l’évolutionnisme est certes un préalable à tout redressement de nos sociétés déshumanisées ; mais on ne détruit bien que ce que l’on remplace. Il s’agit donc, une fois élucidées les carences de l’actuelle vision matérialiste du monde (et par là de l’homme) – du moins cette vision que véhiculent les manuels et les médias de masse –, de proposer l’authentique vision chrétienne de l’humanité. Le récit des origines révélé par le Créateur Lui-même est l’unique clef qui rende compte des éléments partiels (et parfois enjolivés) qui furent conservés par les différentes traditions. Mais le sens et le souci du monde céleste à venir, avec la Rédemption, demeure le seul moyen qui puisse assurer une harmonie consentie entre les hommes, malgré les contraintes de la vie en société, et relativiser l’attrait légitime pour des biens matériels dont la pénurie empêcherait les achèvements intellectuels, artistiques et moraux qui font fleurir en l’humanité non plus seulement des êtres à l’image (passive) de Dieu, mais à son active ressemblance.

1 Il faudrait dire six siècles, si l’on veut remonter aux racines intellectuelles de ce courant, qui n’a fini par transformer les mœurs et les institutions que beaucoup plus tard.

2 Se reporter à divers articles dans Le Cep n°70, février 2015, notamment : « Les sauvages sont-ils des »primitifs » ? »

3 J. SERVIER, L’Homme et l’Invisible, Paris, Laffont, 1964, 392 p., référence signalée ici dans le texte par les initiales HI.

4 Cf. Serge VORONOFF, Les Groupes sanguins chez les singes et les greffes du cancer humain au singe, Paris, Douin, 1949, p. 29.

5 R. ARON, Introduction à la philosophie de l’Histoire, Paris, Gallimard NRF, 1938, p. 39.

6 David LIVINGSTONE, Missionary Travels, Londres, John Murray, 1857.

7 Sont-ils « primitifs » les multiples pictogrammes qui balisent aujourd’hui les espaces collectifs : panneaux routiers, signes évoquant la fonction des lieux ou des objets, etc. ? N’est-ce pas un progrès manifeste ? Ne serait-ce pas aussi une invitation à redécouvrir la valeur subtile des symboles dont l’architecture et les arts sacrés faisaient jadis autant de messages !

8 Charles P. MOUNTFORD, Records of the American Australian Scientific Expédition to Arnhem Land, Melbourne Univ. Press, 1956, t. Ier, art. « Myth and Symbolism », p. 467, Fig. 67, E & C.

9 André-Georges HAUDRICOURT & Louis HÉDIN, L’Homme et les Plantes cultivées, Paris, Gallimard, 1943, p. 56 ; réédit. Paris, Éd. Métailié, 1987.

10 Ndlr. Cette dualité, fréquente chez ces peuples peu nombreux, a le mérite d’entretenir l’esprit guerrier et de limiter l’endogamie.

11 Malgré sa valeur documentaire, l’œuvre de Jean SERVIER pèche par un préjugé anticlérical presque inévitable chez un universitaire connu pour être franc-maçon. D’où plusieurs biais méthodologiques. Ainsi, utilise-t-il avec réticences les témoignages des missionnaires, pourtant mieux placés que les ethnologues pour parler de ces peuplades qu’ils côtoient de façon intime. Tout en affirmant que l’humanité est restée inchangée depuis son origine et ne provient pas de l’animalité, il n’ose employer le mot de « Création », alors que ce concept est le seul qui puisse combler le vide laissé par son silence. Surtout, il ne veut pas voir que les désordres exportés par ce qu’il appelle indistinctement « l’Occident », surviennent précisément de par l’oubli, en Europe, de la vision chrétienne du monde qui, elle, demeurait compatible avec le sens cosmique et la conscience de l’Invisible que l’ethnologue aime à retrouver dans les civilisations « traditionnelles ».