Partager la publication "La vision chez l’abeille : un sens très complexe"

Par Anchling Francis1

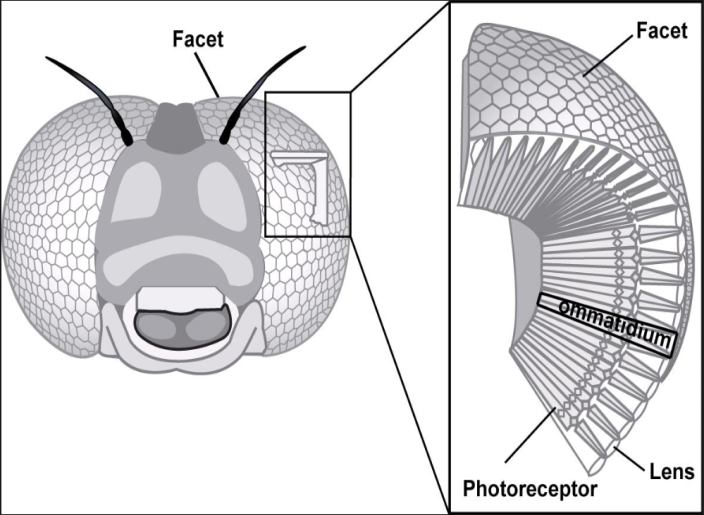

Résumé : L’œil d’une abeille est composé de plusieurs milliers d’ommatidies, sortes de petits yeux ayant tous leur rétine, leur bâtonnet et leur nerf optique. Cependant chaque ommatidie n’est sensible qu’au rayon qui lui parvient de face. L’abeille voit donc autrement que nous, mais un seul œil de type humain, même dimensionné pour ses besoins réduits, pèserait plus lourd qu’elle ! S’y ajoutent trois petits récepteurs au sommet de la tête, les ocelles, qui mesurent l’intensité lumineuse. Ces ocelles servent notamment à stabiliser le vol rectiligne. Par ailleurs, insensible à l’infra-rouge, l’abeille perçoit les ultra-violets mais ne voit plus rien dans l’obscurité. Concluons : chaque être vivant fut créé avec des organes préadaptés à la vie qu’il était destiné à mener. Hors de l’hypothèse « Création », tout devient incompréhensible.

Comment les abeilles voient-elles ?

Lorsque l’apiculteur regarde la tête de ses abeilles et qu’il voit leurs deux grands yeux composés, immobiles, disposés de chaque côté de la tête et en plus les trois ocelles implantées sur le front ou au vertex, il se pose immanquablement la question : avec ces deux grands yeux, mes abeilles peuvent-elles voir la même chose que moi, ou les voient-elles autrement ? et pourquoi encore d‘autres yeux sur la tête ?

La nature faisant bien les choses, pour quelles raisons et dans quelles situations la vision par l’abeille de son environnement est-elle plus avantageuse ou désavantageuse ?

Aucun animal ne voit la même chose, disent les naturalistes ; il existe autant de formes de vision qu’il existe de types d’yeux et d’espèces. Il faut des yeux pour fuir, pour tuer, pour se déplacer ou encore pour séduire. Plus un animal a des rapports riches avec son environnement, plus ses organes des sens sont complexes, et c’est particulièrement vrai pour la vision, et la vision chez l’abeille.

Différences entre les yeux de l’homme et ceux de l’abeille

Les abeilles possèdent nos cinq sens et d’autres encore, mais l’organisation et l’anatomie de leurs organes sensoriels sont très différentes des nôtres. L’abeille dispose de 5 yeux dont 2 gros constitués de plusieurs milliers de facettes hexagonales. Leurs yeux ne sont en rien comparables aux nôtres qui se présentent comme des appareils photographiques miniatures : la lumière pénètre dans l’œil au travers d’une grande lentille, le cristallin, qui focalise l’image sur un film photosensible, la rétine.

Par contre chez presque tous les invertébrés dont l’abeille, les yeux sont à facettes : c’est-à-dire composés de nombreuses petites lentilles ou ommatidies entre lesquelles se trouvent des poils ciliaires. L’ouvrière possède 4 000 à 6 000 facettes par œil ; la reine, pour qui la vision est de moindre utilité, n’en a que 3 000 à 4 000. Quant au mâle, le faux-bourdon, il semble primordial qu’il soit capable de repérer une reine à grande distance s’il veut être le premier à la féconder : ses yeux ont 7 000 à 8 600 facettes chacun.

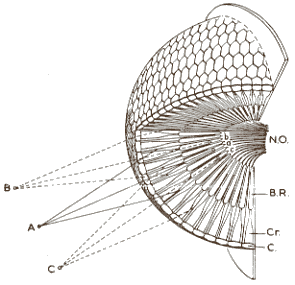

Fig. 1: Œil composé, schéma en coupe montrant les ommatidies

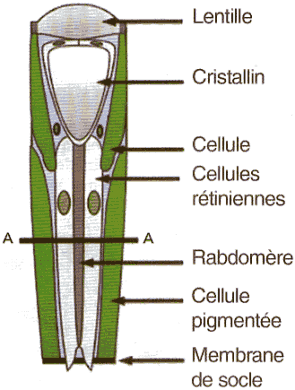

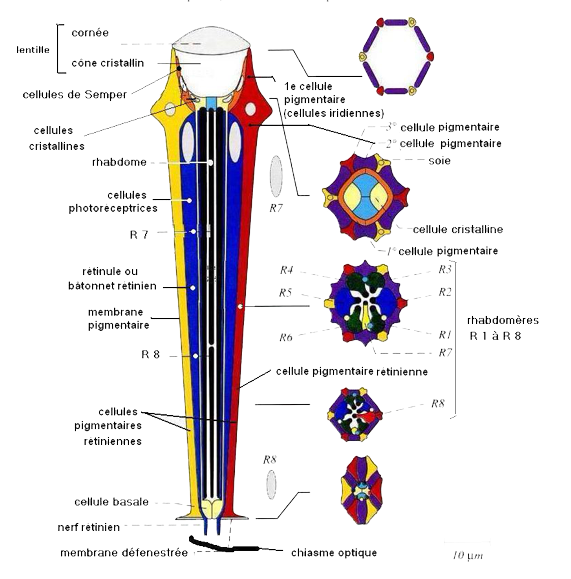

Chaque ommatidie se compose :

* d’une lentille frontale recouverte de chitine, comme la cuirasse qui protège le corps de l’insecte (ce revêtement correspond à la cornée de notre œil) ;

* d’un cône cristallin transparent qui réfracte la lumière ;

* d’un récepteur photographique (cellules réceptrices de lumière appelées aussi cellules photoréceptrices) ;

* de cellules pigmentées qui séparent les ommatidies les unes des autres comme le ferait un doigt de gant. Les cellules pigmentées travaillent pour que seuls les rayons lumineux parallèles à l’axe de l’ommatidie atteignent les photorécepteurs du bâtonnet rétinien (le rabdomère) et déclenchent l’impulsion nerveuse. Les rayons lumineux obliques sont absorbés par la paroi noire des cellules pigmentées ;

* des cellules réceptrices sensibles à la couleur.

Chaque ommatidie se présente et fonctionne comme un récepteur visuel indépendant qui capte la partie du champ visuel situé juste devant lui, mais aucune image ne s’y forme : celle-ci est recomposée à partir des informations transmises par l’ensemble des facettes. Un objet situé dans le champ visuel de l’œil de l’abeille émet des rayons dans toutes les directions, intéresse l’œil dans sa globalité, mais seul le rayon dirigé exactement dans l’axe du rabdomère ou bâtonnet rétinien sera enregistré

Comment l’abeille voit-elle son environnement ?

Lorsqu’un objet se trouve suffisamment proche, les rayons qui arrivent directement sur une ommatidie passent au travers de la lentille et stimulent les récepteurs situés au fond de l’organe.

L’image de l’objet pourrait ensuite être reconstituée dans le cerveau à partir de tous ces signaux comme un canevas.

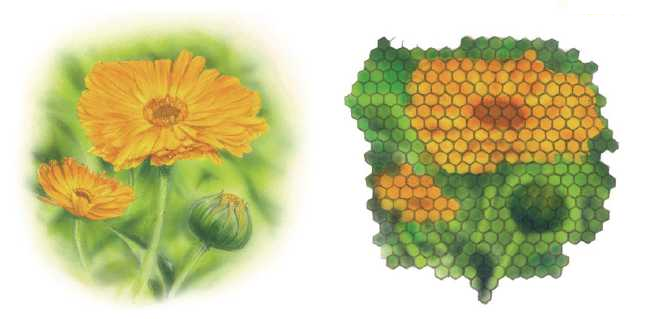

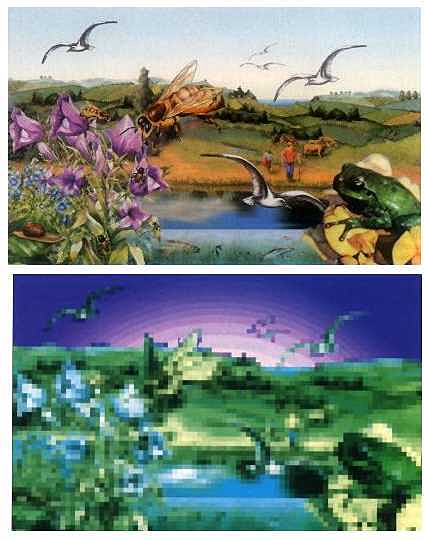

F ig. 2 : à gauche vue humaine ; à droite vue reconstituée de l’abeille.

Fig. 3 : œil de l’abeille : C cornée, Cr cristallin, BR bâtonnet rétinien, NO nerf optique. Aux points A, B et C, situés dans le champ visuel, correspondent les points-images rétiniens a,b et c ; l’image qui se forme est donc droite.

La capacité de déchiffrage de l’œil de l’abeille est plus faible que celle de la plupart des vertébrés. Il a été mesuré que l’abeille ne décrypte que le soixantième de ce que voit l’œil humain. Cela signifie que deux obstacles distincts, repérés séparément par l’homme à une distance de 18 mètres, ne seraient vus distinctement par l’abeille qu’à une distance de 30 cm. Plus l’objet est loin – donc vu par moins de facettes – et plus il est difficilement déchiffrable. La complexité de l’œil interdit toute possibilité de précision. Ce qui signifie que si l’homme avait un œil complexe possédant les mêmes possibilités, cet organe visuel devrait avoir 1 mètre de diamètre. Inversement, si l’abeille avait un œil photographique semblable à celui de l’homme, pour le même résultat qu’un œil à facettes, cet organe serait beaucoup plus lourd que l’abeille elle-même.

La distance des éléments semble donc l’un des points faibles de la vision chez l’abeille, car plus l’objet est éloigné, moins il y a de facettes qui en perçoivent le rayonnement. L’autre handicap serait celui de la perception des formes. Comme les yeux des abeilles sont immobiles, leur structure arrondie déforme la vision des objets autour d’un point central plus ou moins fidèle.

Ces faiblesses seraient compensées par une grande sensibilité au mouvement. En effet, la sensibilité des facettes permet à l’abeille de percevoir plus de deux cents images par seconde, alors que l’œil humain n’en discerne qu’une vingtaine. Il est alors facile pour l’avette – du latin apis – de repérer les autres insectes, d’éviter les prédateurs et de détecter les fleurs en volant. En outre, les abeilles possèdent trois ocelles situées sur le sommet de leur crâne. Il s’agit d’yeux simples qui ne produisent pas d’image mais sont sensibles aux variations lumineuses.

Quelle est l’utilité des ocelles ?

On trouve des ocelles chez de très nombreux invertébrés. Elles sont organisées en triangle.

Chaque ocelle contient une couche de cellules photosensibles, qui peuvent donner des impulsions transmises aux fibres nerveuses ; de plus, dans le cas de l’abeille, une lentille concentre la lumière sur cette couche de cellules.

Les ocelles distinguent la lumière et l’obscur et rendent ainsi l’animal capable de situer l’emplacement et le mouvement d’un objet. Elles ne donnent aucune image, mais permettent à l’insecte volant de stabiliser sa ligne de vol par rapport à l’horizon. On peut dire que le corps en vol est vraiment stabilisé quand les deux ocelles supérieures sont bien éclairées et que l’ocelle inférieure, qui est dirigée sur l’horizon, absorbe moins de lumière. Dans la ruche, les ocelles permettent à l’abeille de s’orienter vers la sortie.

Doit-on en déduire que l’abeille voit moins bien que l’homme ?

La réponse n’est pas évidente, car l’abeille voit autrement ; de plus, à l’heure actuelle, nous ne savons pas comment son cerveau interprète l’image. Par contre, l’œil complexe a un grand avantage. Quand un objet se déplace dans le champ de vision, les ommatidies sont actionnées ou éteintes à tour de rôle. Il résulte de cet effet de compilation que les insectes peuvent estimer bien mieux que nous si un objet est en mouvement ou s’il est immobile, et réagir en conséquence. Par exemple, on a constaté que les butineuses visitent avec plus d’empressement les fleurs ballottées par le vent que celles qui sont immobiles. Le décryptage de l’image est plus efficace avec un œil complexe qu’avec l’œil humain, car l’œil complexe procure de loin une plus grande rapidité d’analyse, une fréquence plus élevée de vision séquentielle.

Les modifications du champ de vision, dont la fréquence est supérieure à 20 fois par seconde, sont perçues par l’œil humain comme une image continue. Chez l’abeille, le taux de vision séquentielle est largement supérieur à 100 fois par seconde. Ainsi un film d’Hollywood serait pour l’abeille une suite d’images immobiles et de noirs.

Les tours de passe-passe d’un prestidigitateur seraient facilement décryptés par l’abeille, car sa vision est plus rapide, grâce à son œil complexe, que les mouvements de la main humaine.

L’avantage d’un œil complexe, pour des insectes vivant de pillage, leur permet, par exemple, de traverser rapidement une forêt compacte sans se cogner aux arbres et de capturer d’autres insectes volant eux aussi à grande vitesse, ou, bien sûr, facilite leur échappée. Les yeux complexes sont ainsi les plus appropriés et les plus aptes pour déceler les très faibles modifications d’une image ou d’un mouvement en un très court instant (en un clin d’œil !).

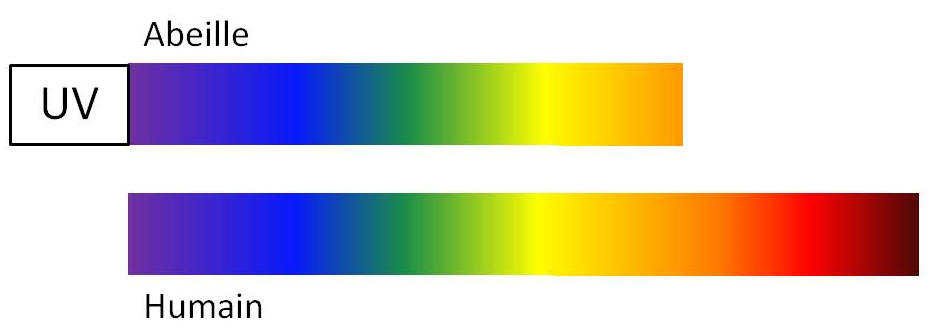

Quant aux couleurs, les abeilles possèdent une vision trichromatique.

Chaque ommatidie contient neuf récepteurs dont quatre sont sensibles au vert, deux au bleu et deux aux ultraviolets. On constate que la vision du rouge est limitée.

L’œil dont la nature a doté l’abeille est-il le mieux adapté à son mode d’existence ?

À partir des caractéristiques physiologiques d’un organisme, de son mode de vie et de son espace vital, on peut risquer certaines déductions : quels facteurs importants pourraient influencer sa vie et sa survie. Mais cette analyse est-elle vraiment la bonne?

Tous les insectes sont nantis d’yeux complexes et cependant colonisent les espaces de vie les plus diversifiés, nécessitant une grande variabilité de systèmes de vision. Il existe des insectes volants diurnes et d’autres nocturnes ; des volants qui se déplacent très vite ou marchent très lentement. Et malgré ces différences, l’anatomie de base de leurs yeux est identique.

C’est bien souvent le cas de la multitude d’insectes de toutes sortes, de toutes tailles qui pullulent dans notre environnement.

Pour l’abeille, le plus important est d’apercevoir à temps des objets en mouvement, comme d’autres abeilles ou des prédateurs, et le sol défilant sous elle lorsqu’elle vole à 7 mètres par seconde.

La vision des ultraviolets confère des colorations surprenantes aux fleurs et au paysage.

Karl von Frisch (1886-1982), prix Nobel 1973, démontra la vision des formes et des couleurs par l’abeille, à la suite de très nombreuses expériences conduites pendant plusieurs années.

La sensibilité aux ultraviolets fut pour lui une incroyable découverte. En effet, les fleurs qui nous paraissent uniformément colorées sont bien différentes vues par l’abeille. Les ultraviolets font apparaître des lignes, qui convergent des pétales vers le cœur de la fleur, là où se trouve le nectar.

Fig. 3. La même fleur vue par l’homme (à gauche) et par l’abeille (à droite)

Les abeilles distinguent 3 couleurs : Le bleu, le vert et les ultraviolets.

Les autres couleurs leur apparaissent en noir. Les dégradés de bleu et de vert leur apparaissent avec un décalage de teinte par rapport à notre vision. Par exemple, le jaune leur apparaît comme du vert plus ou moins pâle. L’ultraviolet ne peut être perçu par nos rétines, d’où une supériorité technique des abeilles sur l’homme.

Les fleurs illuminées par des ultraviolets dévoilent des dessins utiles pour mieux guider les abeilles vers le nectar. Ces guides à nectar sont plus ou moins visibles pour l’homme sur des fleurs comme les pensées sauvages. Ces guides permettent à des fleurs rouges (le coquelicot, par exemple), moins visibles pour les abeilles de compenser cette faiblesse pour leur pollinisation.

Fig. 4 : Reconstitution partielle de la vision d’une abeille (en bas).

Les abeilles « voient » aussi le rouge

Contrairement à ce qui est souvent écrit dans des livres ou des sites d’apiculture, il est faux de dire que les abeilles ne voient pas les objets rouges et qu’il ne faut pas peindre les ruches en rouge ! En effet, cela dépend aussi de la réflectance (ou de l’absorbance) dans la zone ultra-violette, laquelle échappe complètement à notre vision ! Ce n’est pas en se fiant à notre perception d’une peinture rouge que l’on peut savoir si la peinture absorbe ou non les UV.

Les abeilles ne voient pas dans le noir.

Un filet de lumière pénètre dans la ruche par le trou d’envol et permet à l’abeille de voir un peu, mais c’est par ses autres sens, très développés, qu’elle se repère dans la ruche.

Les abeilles n’y voyant rien dans le noir, elles ne sortent pas de la ruche la nuit. Excepté lorsqu‘on les déplace nuitamment, mais alors elles ne s’envolent pas et marchent sur les parois extérieures de la ruche. Si elles tombent la nuit lors du portage, elles ne retrouvent pas leur ruche. Le noir est une couleur que l’abeille ne distingue pas avec précision. Beaucoup de couleurs comme le rouge lui apparaissent en noir.

Le blanc est aussi très mal distingué par les abeilles ; il leur apparaît en brillance claire. Face à ce halo un peu flou, l’abeille perd ses repères. C’est probablement pour ça que les habits en apiculture sont blancs, mis à part le fait que la couleur blanche est plus confortable pour travailler au rucher en été.

Conclusion.

On ne peut pas dire que l’abeille voit mieux que l’homme. Elle possède les avantages qu’offre un œil complexe, c’est-à-dire une plus grande rapidité d’analyse. Avec une fréquence plus élevée de vision séquentielle, elle peut par exemple analyser instantanément si un objet est en mouvement ou non. Cependant, elle possède également de grands désavantages avec une profondeur de champ et donc une acuité visuelle très faible.

Nous savons désormais comment l’abeille perçoit son environnement et à quoi lui sert cette vision assez particulière. Cependant, nous sommes à l’heure actuelle encore incapables d’expliquer comment le minuscule cerveau de l’abeille, disposant de bien moins de connexions que le nôtre, traduit ces images, et quelles conséquences en résultent pour elle.

Bibliographie :

https ://www.2imanagement.ch/fr/divers/liens/www.apisavoirch/comment-les-abeilles-voient-elles-

Imkerfreund, juillet et août 2002.

FRISCH Karl von, Vie et Mœurs des abeilles, Paris, Albin Michel, 1984.

GOULD James L. & GRANT GOULD Carol, Les Abeilles, Paris, Éd. Belin, 1993.

Liste des images présentes dans l’article.

- image1: Tête d’abeille

- image2: Oeil d’abeille

- image3: Facettes de l’oeil d’abeille

- image5: Ommatidie

- image6: Simulation de la vue d’abeille

- image7: Fréquences vues par l’abeille

- image8: Vue des Ultraviolets

- image9: Reconstitution partielle de la vision d’une abeille

1 Président du Syndicat National des Apiculteurs.