Partager la publication "Le réchauffement climatique est-il d’origine humaine ? Les contre-arguments astronomiques"

Par Christian Marchal1

SCIENCE ET TECHNIQUE

« Les rationalistes fuient le mystèrepour se précipiter dans l’incohérence. »

(Bossuet)

Résumé : Le réchauffement climatique est indéniable sur la période 1975-2003, mais est-il important, durable et dangereux ou bien faible et transitoire ? Est-il d’origine humaine comme le disent les écologistes du GIEC, ou bien une conséquence des variations de l’activité solaire comme le pensent beaucoup d’astronomes et de très nombreux scientifiques ? Le gaz carbonique n’est pas un polluant ; c’est un gaz vital, le principal aliment des plantes et son effet de serre est pratiquement saturé (et donc largement exagéré). Depuis 2003, la température moyenne mondiale est stagnante ou même légèrement décroissante. Quatre arguments astronomiques simples sont présentés et discutés. Il semble que nous allons atteindre une période plus froide.

Ayant eu récemment l’occasion de présenter le réchauffement climatique lors d’un exposé à l’Observatoire de Paris, je me suis rendu compte du scepticisme que soulevait, non la thèse du réchauffement lui-même, indéniable sur l’intervalle 1975-2003, mais l’idée que ce réchauffement serait dû à l’activité humaine.

Parmi les contre-arguments que présentent mes collègues astronomes et astrophysiciens, j’en retiendrai quatre principaux qui me semblent les plus évidents.

A) L’analyse des variations de la température et de la concentration du CO2 dans les paléoclimats depuis 700 000 ans.

B) Le récent réchauffement de la planète Mars et de plusieurs satellites de Jupiter et de Neptune.

C) La comparaison de « l’effet de serre » du gaz carbonique avec celui de l’ozone et celui de la vapeur d’eau.

D) La corrélation remarquable entre la température moyenne terrestre et la longueur des cycles des taches solaires.

1. L’analyse des variations de la température et de la concentration du CO2 dans les paléoclimats depuis 700 000 ans.

L’idée d’analyser les bulles d’air emprisonnées dans les grands glaciers, en particulier ceux de l’Antarctique, est due au Français Claude Lorius et permet de retrouver nombre d’indications sur les climats du passé. Ce procédé s’est révélé bien plus fécond et bien plus précis que tous les procédés antérieurs.

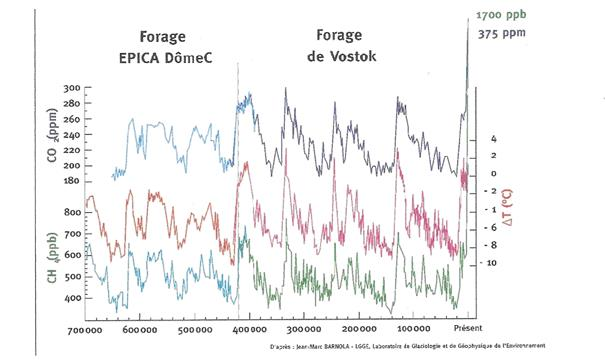

C’est ainsi que les forages de l’Antarctique permettent des mesures jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’années dans le passé (figure 1). La courbe à mi-hauteur est celle de la température et elle montre une corrélation frappante avec les courbes de concentration du CO2 (courbe d’en haut) et du méthane (courbe d’en bas). On y lit aisément les cycles astronomiques de Milankovitch et les glaciations correspondantes du quaternaire, on peut même en déduire que la corrélation est d’environ 1°C pour 10 ppm de CO2.

Arrivé à ce point deux hypothèses sont en présence :

L’hypothèse A, celle des écologistes du GIEC : cette corrélation est due à un effet de serre : quand la concentration de CO2 augmente, l’effet de serre en fait autant et la température augmente à son tour.

L’hypothèse B, opposée : cette corrélation est due au dégazage de l’océan quand la température augmente : l’océan contient cinquante fois plus de CO2 que l’atmosphère.

L’eau, en effet dissout mieux les solides et moins bien les gaz quand elle est chaude.

Âge (en années conventionnelles)

Figure 1. La concentration du CO2 atmosphérique (courbe du haut) et celle du méthane (courbe du bas), ainsi que les variations de la température (courbe centrale) pendant les dernières 700 000 années2.

Comment départager ces deux hypothèses ?

Un moyen simple est d’examiner les trois courbes de très près afin de voir quelle est celle qui entraîne les deux autres.

Cet examen montre que presque toujours les variations de la température précèdent celles des deux concentrations. L’avance est indéniable, elle est habituellement de un à trois siècles et va jusqu’à huit siècles, ce qui évidemment se voit peu dans une figure étendue sur 700 000 ans. Il y a pourtant un cas où les variations de la température et celle de la concentration du gaz carbonique sont concomitantes, ainsi que l’a montré une étude récente du Laboratoire de Glaciologie et de Géophysique de l’Environnement (Grenoble) : le cas de la fin de la dernière glaciation essentiellement au voisinage de l’an -13 0003.

Cependant cette époque correspond parfaitement à une période chaude des cycles de Milankovitch – fort ensoleillement de l’Arctique – et confirme l’origine astronomique des variations de température.

Mais alors cette concomitance ? Mystère ! Faut-il admettre des éruptions volcaniques importantes dans l’Antarctique à ce moment ? On ne va tout de même pas supposer que nos ancêtres auraient pris à cette époque l’habitude de mettre le feu aux forêts !

On peut donc raisonnablement conclure que l’hypothèse B, l’hypothèse du dégazage du CO2, conséquence des élévations de température, est la bonne. Le gaz carbonique n’est qu’un gaz à faible effet de serre (ce que nous allons voir de plus près dans le troisième contre-argument).

Après avoir longuement privilégié l’hypothèse A et systématiquement ignoré l’autre, les écologistes du GIEC essaient aujourd’hui de « botter en touche », ils proclament que ce premier test n’en est pas vraiment un, la température déduite des analyses étant « locale » et non globale.

Bien entendu, dans les circonstances actuelles, les émissions anthropiques de CO2 ont fait augmenter sa concentration dans des proportions qui n’ont plus rien à voir avec l’élévation de température. Mais cela ne change évidemment pas les propriétés de ce gaz.

2. Le réchauffement récent de la planète Mars et de plusieurs satellites de Jupiter et de Neptune.

Ce deuxième argument est délicat car les effets sont souvent petits : une élévation de 1 à 2 degrés des températures des satellites galiléens de Jupiter (sauf Io) et de Triton, le grand satellite de Neptune, une diminution lente de la calotte polaire australe de Mars (près de 20 % entre 1985 et 2005), mais pratiquement pas de diminution de la calotte boréale…

C’est évidemment la concomitance de ces divers effets qui suggère une origine commune liée à l’activité solaire, activité qui bien sûr affecte aussi la Terre.

Figure 2. Un aspect récent de la calotte polaire australe de la planète Mars.

Il faut comprendre que ce ne sont pas les variations de la puissance radiative du Soleil qui sont en jeu (0,1% sur la période 1985-2005 considérée), mais les variations beaucoup plus importantes de son magnétisme. Celui-ci affecte profondément les atmosphères des satellites et celles des planètes comme Mars et la Terre (mais bien sûr pas celles des planètes géantes, bien protégées par leur puissant champ magnétique).

Ceci explique que l’on ne constate rien sur les corps sans atmosphère comme la Lune ou Mercure. Mais quid de la différence entre les deux pôles de Mars ?

L’excentricité de l’orbite martienne est élevée : 9,3% (pour la Terre 1,6% seulement) et le solstice d’été austral est très proche du périhélie, le point de l’orbite le plus proche du Soleil. En conséquence l’été austral est bien plus chaud que l’été boréal ; le rayonnement solaire maximum y est de 715 watts/m² au lieu du minimum de 492 watts/m².

Il n’est donc pas étonnant que la calotte polaire australe soit bien plus sensible que l’autre aux variations du Soleil.

Cependant il faut reconnaître que, malgré les concomitances, cet argument rencontre de fortes oppositions et son étude complète est difficile. Il convient donc de l’étudier encore.

3. La comparaison de « l’effet de serre » du gaz carbonique avec celui de l’ozone et celui de la vapeur d’eau.

Les astronomes ont l’habitude d’étudier les spectres des étoiles et des planètes ; les raies et les bandes d’émission et d’absorption correspondantes leur fournissent de très nombreux renseignements sur l’atmosphère et la composition chimique des corps examinés.

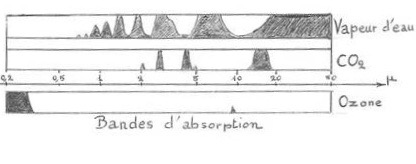

Les bandes d’absorption en fonction de la longueur d’onde sont présentées dans la figure 3 pour la vapeur d’eau, le gaz carbonique et l’ozone.

Figure 3. Les bandes d’absorption de la vapeur d’eau, du gaz carbonique et de l’ozone en fonction de la longueur d’onde (de 0,2 microns à 50 microns selon l’échelle centrale).

L’ozone est connu pour absorber les ultra-violets et nous protéger ainsi de ces rayons dangereux (absorption correspondant à la zone ombrée, en bas à gauche, de longueur d’onde inférieure à 0,4 microns). La lutte efficace contre le « trou d’ozone » est à mettre à l’actif des préoccupations écologiques.

La vapeur d’eau est visiblement un gaz à effet de serre bien plus efficace que le gaz carbonique. Certains lui confèrent un coefficient d’efficacité de 8 par rapport au gaz carbonique, mais il suffit de retenir un coefficient d’efficacité de 2 ou 3 pour comprendre la suite.

En effet la vapeur d’eau est bien plus abondante que le gaz carbonique dans l’atmosphère terrestre : vingt à quarante fois plus abondante selon les saisons dans les premiers kilomètres de l’atmosphère (mais moins en grande altitude). En conséquence, sur les 33°C d’effet de serre classique de l’atmosphère terrestre il y en a au moins 32 qui sont dus à la vapeur d’eau…Un doublement de la quantité de gaz carbonique dans l’atmosphère n’entraînerait au plus qu’une augmentation de température de 1°C.

Certes l’analyse complète des échanges de chaleur Soleil, sol terrestre, océan, atmosphère, espace est un travail très difficile qui doit tenir compte des différentes absorptions, des mouvements de l’atmosphère et des océans, des nuages, de l’évaporation et de la condensation de l’eau…

En fait Richard Lindzen (référence 4), titulaire de la prestigieuse chaire de météorologie au MIT, estime que l’augmentation de température liée à un doublement de la concentration de CO2 serait de 0,24°C seulement, en raison des nombreuses rétroactions négatives qu’entraînerait une augmentation de la température. En particulier une formation plus abondante de nuages qui ferait augmenter l’albédo de la Terre (c’est-à-dire la part du rayonnement solaire que notre planète réfléchit ou diffuse directement dans l’espace).

Si l’on se rappelle que les publications du GIEC parlent d’une augmentation de 2 à 4°C pour le seul 21e siècle, et parfois bien plus, on comprendra que les astronomes, eux, remettent en question le quasi-dogme de la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique, réchauffement pour eux d’origine solaire et qui a d’ailleurs tendance à stagner depuis la canicule de 2003.

4. La corrélation température-durée des cycles solaires.

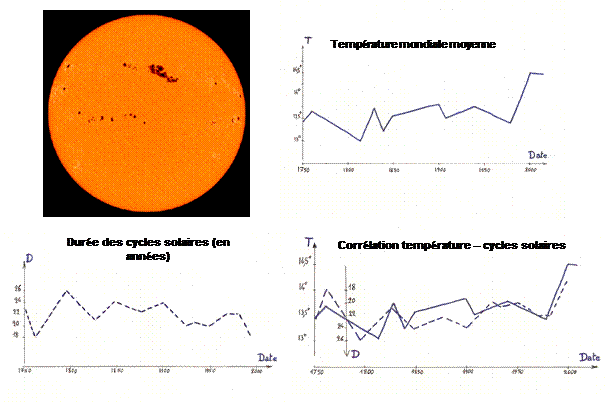

Les taches solaires sont un phénomène transitoire impressionnant connu des Chinois depuis très longtemps et étudié en détail depuis plus de trois siècles. La grande tache de la figure 4 a plus de dix fois la taille de la Terre.

Figure 4. Le Soleil avec ses taches, la température moyenne mondiale de 1750 à 2000, la durée des cycles solaires sur le même intervalle et la corrélation des deux phénomènes (l’échelle des durées est renversée pour souligner la corrélation).

Les taches solaires ont une durée de plusieurs jours à quelques mois et ont mis en évidence la rotation non uniforme du Soleil (période 25 jours à l’équateur et 34 jours près des pôles).

Leur nombre varie beaucoup selon une période, variable, d’en moyenne onze ans, avec quasi disparition des taches en début et en fin de période. Les polarisations étant renversées d’une période à la suivante, on considère qu’un cycle comprend deux périodes et les demi-cycles (autrefois appelés simplement cycles) sont numérotés à partir de 1750.

Un cycle peut durer de 18 ans (Soleil très actif, très nombreuses taches) à 26 ans (Soleil calme, peu de taches). Les cycles courts correspondent aux périodes de réchauffement ou aux périodes chaudes et les cycles longs aux périodes de refroidissement ou aux périodes froides. Cette correspondance avait déjà été remarquée il y a deux siècles par l’astronome William Herschel (qui découvrit la planète Uranus et les rayons infrarouges).

Bien entendu, Herschel ne disposait pas des températures aussi avait-il choisi le prix du blé à Londres comme marqueur de l’activité solaire. C’était un excellent choix, mais qui entraîna l’incrédulité et l’hilarité des académiciens londoniens…

Le demi-cycle numéro 22 était court : 10,1 années seulement de 1986 à 1996, il suivait le demi-cycle 21, court lui aussi et correspondant tous deux à la dernière période de réchauffement, mais le demi-cycle 23 est long : 12 ans jusqu’à fin 2008, il correspond à la période actuelle de stagnation des températures (2003 n’a eu que 0,01°C de plus que 1998). Le demi-cycle numéro 24 commence en fin 2008 et il est difficile de dire combien il va durer, mais il a peu de taches, environ deux fois moins que lors d’un demi-cycle moyen. Cela présage donc un demi-cycle long et un refroidissement prochain dont les signes avant-coureurs pourraient être les hivers très froids de la Russie et de l’Amérique du Nord depuis 2010 (jusqu’à 10°C au dessous des hivers moyens habituels).

Cette corrélation température-durée des cycles solaires ne fait plus de doute mais reste inexpliquée, elle est bien sûr liée aux puissants phénomènes électromagnétiques du Soleil dont les taches constituent un paroxysme. Il y a sans doute un très grand intérêt à approfondir l’étude de cette question.

Conclusion

L’idée du réchauffement climatique d’origine humaine a pour elle un élément inconscient important : elle flatte notre égo. Nous sommes puissants : nous avons détraqué le climat ; nous sommes intelligents : nous en avons pris conscience ; nous sommes vertueux : nous allons réparer dès que les sceptiques auront été réduits au silence !

Cette situation détermine des conduites qui sont à l’opposé de l’éthique scientifique. Passons sur cette énormité que l’on nous oppose parfois : « Si la calotte australe de Mars fond, c’est parce que la Terre est plus chaude ! » la Terre pourrait bien être 100°C plus chaude, cela ne changerait pas d’un millième de degré la température de Mars !

Il suffit de rappeler les avatars de la courbe des températures « en crosse de hockey », exposée triomphalement par les écologistes les plus enthousiastes comme un argument décisif dans le troisième rapport du GIEC (2001), mais finalement reconnue comme une manipulation et discrètement retirée du quatrième rapport (2007)… Pour prendre un petit exemple récent, on proclame urbi et orbi que la banquise arctique est plus petite en l’année 2012 que pendant les années précédentes, mais il faut aller consulter les publications du US National Snow and Ice Data Center pour apprendre qu’à l’autre bout de la Terre la banquise antarctique est passée par un maximum historique cette même année ! (Ajoutons que, même pour la banquise arctique, le réchauffement n’est pas évident : son minimum estival de 2013 est plus de 30 % plus étendu que celui de 2012, plus de 5 millions de km² au lieu de 3,5 millions…).

Bien entendu les astronomes qui soutiennent l’idée du réchauffement climatique d’origine solaire sont dans une situation plus difficile. Sommes-nous vraiment quantité négligeable à ce point ? Notre seule possibilité est-elle vraiment de nous adapter en attendant que cela passe ? Pouvons-nous faire autre chose que reboiser les forêts tropicales, isoler nos habitations, mettre des chauffe-eaux solaires sur nos toits et améliorer localement la pollution des villes comme le « Clean air act » londonien qui a sauvé la grande métropole des attaques du smog ?

La lutte contre le CO2, les très coûteuses et peu utiles éoliennes, la taxe carbone ont-elles un sens ?

Il faut rappeler que les phénomènes naturels sont souvent sans commune mesure avec nos possibilités. La part de l’énergie solaire qui tombe sur Terre représente dix mille fois l’énergie que nous fabriquons dans nos centrales et nos barrages et que nous utilisons pour nos besoins (et seul un demi-milliardième de l’énergie solaire totale tombe sur Terre…). Pour nous en tenir aux phénomènes terrestres, quand au printemps 2010 le volcan islandais Eyjafjöll entra en éruption, il déversa dans l’atmosphère une énergie égale à une bombe d’Hiroshima toutes les dix-sept secondes… et cette phase principale de son éruption dura 15 jours !

Ajoutons que parmi les cendres ainsi projetées – qui cloueront au sol l’aviation européenne – il y a plus de dix fois la quantité de matériaux radioactifs que n’en ont pu produire les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima réunies… mais répandus sur les vastes espaces de l’Europe et l’Atlantique ces matériaux n’y ont représenté qu’un tout petit pourcentage de la radioactivité naturelle.

Ajoutons que les vulcanologues ont considéré cette éruption comme « moyenne », celle du Pinatubo (1991) était cent fois plus puissante et celle du Tambora (1815) mille fois plus… Que penserions-nous si mille Eyjafjöll entraient en éruption en même temps ? Et ne parlons pas des tsunamis, des cyclones, des tremblements de terre, des chutes de grosses météorites… L’énergie et la puissance nécessaires à la circulation habituelle et au renouvellement des eaux d’un grand fleuve comme l’Amazone ou le Yang-Tseu-Kiang dépassent très largement ce que l’humanité produit et utilise pour ses besoins.

Pour terminer, rappelons que le gaz carbonique n’est pas un polluant : c’est un gaz vital, le principal aliment des plantes et on en fournit aux serres quand on veut que les plantes y poussent plus vite. Il ne faut pas le confondre avec le monoxyde de carbone (CO), gaz très dangereux mais heureusement instable ( 2CO + O2 donne 2CO2 ).

______

Il y a désormais une avalanche de faits qui mettent en question les travaux du GIEC non seulement chez les géologues et les géophysiciens (en France Claude Allègre – référence 1 – et Vincent Courtillot, président de l’Institut de Physique du Globe) , mais aussi chez les mathématiciens qui dénoncent le manque de sérieux des méthodes mathématiques utilisées (référence 2-3), chez les météorologues (référence 4), chez les physiciens (référence 5) et même chez les astronomes qui pensent avoir trouvé la raison de la corrélation entre taches solaires et température et qui ont reconnu que l’effet de serre du gaz carbonique atmosphérique était pratiquement saturé (référence 6-7) , l’augmentation de sa teneur ne peut donc plus contribuer à réchauffer l’atmosphère.

On a même vu durant l’hiver 2013-2014, particulièrement dur en Amérique du Nord et en Russie – mais doux en France – le Canadien Patrick Moore, ancien président de Greenpeace (mais qui en a démissionné en 1986 pour protester contre la politisation de cette association) venir témoigner devant les sénateurs américains : « Il n’y a aucune preuve que l’homme soit responsable du réchauffement climatique ! » (référence 8). Alors, la taxe carbone a-t-elle un sens ? La séquestration du gaz carbonique est-elle autre chose qu’une erreur funeste qui prive les plantes de leur nourriture ?

L’un après l’autre les États américains du Middle West et du Far West abandonnent la production d’électricité par éolienne – elles coûtent beaucoup plus cher qu’elles ne rapportent et tuent de très nombreux oiseaux migrateurs – et plus de dix mille éoliennes, désormais sans but, rouillent dans les « Wind Farms » des grandes plaines et des Montagnes Rocheuses…

Plusieurs centaines d’articles scientifiques « climato-sceptiques » peuvent être trouvés à l’adresse http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html

Pour quelle raison ?

Il est bien entendu difficile de savoir pour quelles raisons profondes les fondateurs du GIEC se sont lancés dans cette entreprise, mais l’on peut tout de même hasarder une hypothèse en les supposant intelligents, compétents et sincèrement désireux d’être utiles à l’humanité.

Ces trois hommes, le suédois Bert Bolin (1925-2007), le canadien Maurice Strong (1929-2015) et l’américain James Hansen (1941- ) ont connu la seconde guerre mondiale avec toutes ses horreurs, puis la guerre froide, laquelle n’était pas froide partout et a tout de même fait des millions de morts, et l’équilibre de la terreur, qui nous a certes donné quarante-cinq ans d’une paix bancale et fiévreuse, mais qui était une abomination épouvantable qu’il eut été fou de prolonger.

Or, quelques mois seulement avant la création du GIEC, le 21 septembre 1987, eut lieu la 42e assemblée générale des Nations Unies. Le Président Reagan y fit un discours dans lequel il dit notamment : « Dans notre obsession des antagonismes du moment, nous oublions souvent l’ampleur de tout ce qui unit tous les membres de l’humanité. Peut-être avons-nous besoin d’une menace universelle pour nous faire reconnaître ce lieu commun… ».

Alors ? Quelle menace universelle ? Le climat ! La température moyenne du globe augmentait depuis 1975 et elle allait encore augmenter pendant une quinzaine d’années jusqu’au maximum de 2003. Arguer du danger du réchauffement climatique et l’attribuer à l’action de l’homme pouvait être vu comme un moyen d’unifier l’humanité, et certes il y avait urgence…

L’idéal des scientifiques n’est ni la Beauté, ni la Justice, ni l’Harmonie, c’est la Vérité ; mais l’idéal des hommes politiques (pas les carriéristes, les vrais : Clémenceau, De Gaulle, Churchill, Lénine4…), l’idéal des hommes politiques c’est l’Action, et, en bons hommes politiques qu’ils étaient, les trois fondateurs du GIEC ont aussitôt dogmatisé cette hypothèse du réchauffement climatique anthropique qui était douteuse à l’époque et qui se révèle fausse aujourd’hui…

Bibliographie5

1. Claude Allègre. Ma vérité sur la planète Edition Plon (2007)

2. Bernard Beauzamy. Le réchauffement climatique : mystifications et falsifications Société de calcul mathématique. S.A. (2006).

3. Benoît Rittaud. Le mythe climatique, Paris, Le Seuil, 2010, 206 p.

4. Richard S. Lindzen.

http://www-eaps.mit.edu/faculty/lindzen/htm(puis cliquer sur Lindzen MIT, puis sur publications).

5. François Gervais. L’innocence du carbone. L’effet de serre remis en question. Edition Albin Michel, 2013, 315 p.

6. C. Boulet, D. Robert, J. Michel, Colisional effects on molecular spectra, Elsevier, 2008, 411 p.

7. Ferenc Miskolczi.

. http://www.pensee-unique.fr/effetdeserre.html

8. Patrick Moore. http://www.express.be/joker/fr/platdujour/un-des-fondateurs-de-greenpeace-il-ny-a-aucune-preuve-que-lhomme-est-responsable-du-rechauffement-climatique/203042.htm

9. Marcel Leroux (1938-2008), Global Warming : Myth or Reality ? The erring ways of climatology, Springer Verlag, 2005, 510 p. (ISBN 3-540-23909-X).

1 X58, professeur de Mécanique à l’École Polytechnique, Directeur à l’ONERA (Office national d’Études et de Recherches aérospatiales).

2 Source : http://www.ign.fr/adminV3/display/000/527/755/5277550.pdf) , puis cliquer sur « Fiche 8 ».

3 Ndlr. La calibration de l’âge des couches de glace demeure hypothétique : il est supposé que les couches de glace se forment de manière uniforme et régulière et que les bulles d’air emprisonnées, par leur composition gazeuse, donnent une idée de la température. Si la glaciation s’est faite de manière brutale (par exemple lors de la congélation en masse des mammouths de Sibérie, en cas de bascument des pôles, etc.), la calibration est fausse et le résultat sera très supérieur à l’âge réel. Si de plus les glaces ont un déplacement horizontal, même lent, le carotage vertical ne sera pas exploitable. La preuve est est que ces méthodes ne marchent pour les glaciers actuels : ici, les couches peuvent être datées par le dépôt de poussières ou de sable du Sahara qui les « marquent ». Or il n’y a pas correspondance avec les estimations par la teneur en gaz de chaque couche. Alors que vaut une méthode de datation qui ne « marche » pas dans les cas où on peut la confronter à une autre ? On retombe ici encore, comme pour les datations stratigraphiques, sur le principe « uniformitariste » d’une histoire de la terre uniforme et constamment tranquille, qu’aucune catastrophe n’a troublée.

4 Ndlr. Nous laisserons à l’auteur la responsabilité de cette liste qui, il est vrai, tient du constat et non du jugement de valeur.

5 Ndlr. Se rapporter aussi aux articles suivants : R. PRUD’HOMME, « Le réchauffisme présente tous les caractères d’une idéologie », in Le Cep n°74 (mars 2016) et à C. DUCHESNE, « L’innocence du cerbone ou comment implanter une idée », in Le Cep n° 76 (septembre 2016) et n° 77 (décembre 2016).