Partager la publication "L’épidémie de variole de 1721 à Boston"

Par Eon Claude

Résumé : Il y a trois cents ans, une épidémie de variole frappa Boston, vieille ville coloniale de la Nouvelle Angleterre. Un ministre puritain érudit, Cotton Mather, membre de la Royal Society, avait découvert que l’inoculation préventive de pustules avait été pratiquée en Italie, en Afrique et en Asie. Il se trouva un médecin bostonien, Zabdiel Boylston (1679-1766), ayant traversé avec sa femme l’épidémie de 1702, pour vouloir protéger ainsi ses enfants, puis d’autres personnes (287 au total, dont seulement 6 moururent, alors que la ville compta 844 décès sur 5 759 infectés). Une réaction violente eut lien tant dans le corps médical que chez les édiles ; les arguments religieux n’étant pas les moindres : il fallait laisser passer la justice de Dieu. Il est piquant de voir que l’imprimeur James Franklin, le frère aîné du célèbre Benjamin, fondateur d’un journal plutôt satirique et anticlérical, fit partie des opposants à cette pratique analogue à la vaccination ( mais n’opérant pas avec une substance animale : le mot vaccination vient de « vacca », la vache). Tout comme aujourd’hui, on notera à quel point notre ignorance sur le système immunitaire empêche de comprendre vraiment le processus, ce qui facilite les opinions tranchées.

Boston jouit de la réputation d’être l’un des centres mondiaux de la recherche médicale. Cependant, une des plus remarquables expériences médicales qui eut lieu en 1721, alors que la médecine scientifique était dans son enfance, est largement méconnue aujourd’hui. Plus de 250 personnes, qui espérèrent échapper aux conséquences terribles d’une épidémie de variole sévisssant alors, se soumirent à l’étrange procédure de l’inoculation. Un médecin faisait une incision sur le bras ou la jambe d’une personne bien-portante et insérait du pus prélevé sur une personne infectée, produisant une forme atténuée de la maladie et protégeant le sujet de la forme violente de la variole.

L’introduction de l’inoculation fut un événement qui secoua Boston et ses environs jusqu’au cœur. Membres du clergé et médecins plaidèrent pour et contre la procédure ; les autorités civiles furent assaillies par les citoyens demandant son interdiction ; les journaux prirent parti, les pamphlets se succédèrent condamnant les partisans ou les opposants ; la violence fut grande : une grenade fut lancée dans la chambre d’un partisan. Rumeurs infondées, attaques ad hominem, irrespect envers les autorités traditionnellles de la communauté, rendirent la controverse extrêmement déplaisante.

Les événements de 1721 furent particulièrement tumultueux à cause de quatre personnages au centre du drame : Cotton Mather (1663-1728), éminent pasteur puritain d’une célèbre dynastie de Boston, fut le premier et le plus véhément avocat de l’inoculation ; le Dr William Douglass (1691-1752), un médecin diplomé, Écossais arrivé récemment en ville et chef de l’opposition ; Zabdiel Boylston (1679-1766) jusqu’alors simple chirurgien et apothicaire qui osa faire les inoculations et devint ainsi le héros de cette histoire ; James Franklin (1697-1735), frère aîné de Benjamin (1706-1790), éditeur radical du New England Courant, qui utilisa son journal et sa prose virulente en faveur des adversaires de l’inoculation. Aucun de ces hommes ne pouvait se douter que le succès de l’inoculation à Boston fonderait le commencement de la médecine préventive moderne.

La variole fut la plaie de l’humanité depuis une date immémoriale. Sa présence est attestée par l’Histoire en Afrique, en Asie et en Europe, et au IXe siècle, Rhazes, médecin musulman vivant à Bagdad, en avait donné une description définitive. Le virus de la variole existe sous deux formes : le variola major ou syphilis (great pox) et le variola minor (small pox), forme moins mortelle mais néanmoins très dangereuse. Les hommes et femmes qui émigrèrent à Boston dans les années 1630 connaissaient très bien cette maladie, car elle était endémique en Angleterre depuis des siècles et elle sévissait à bord des navires amenant les premiers colons au Massachusetts. En 1721, Boston avait déjà éprouvé cinq épidémies de variole depuis sa fondation en 1630.

La plus sérieuse avait été celle de 1677-78, emportant 150 vies dans les quatre premières semaines et finalement entre 500 et 800 vies sur une population de moins de 6 000 habitants. La dernière épidémie avait eu lieu en 1702, il y avait 19 ans.

Les Bostoniens, comme presque tous les chrétiens d’alors, interprétaient les épidémies comme un châtiment de Dieu pour les péchés individuels et collectifs. Alors, la première réponse à l’apparition de la maladie était la prière, le jeûne et la pénitence. La seconde mesure évidente était de fuir la ville, ce que firent beaucoup de ceux qui le pouvaient.

Avec l’expérience, les Bostoniens de 1721 avaient adopté quelques mesures de salubrité publique pour enrayer l’extension de l’épidémie. Ainsi, dès l’apparition des premiers cas, les responsables municipaux ordonnaient l’isolement des malades dans leurs maisons et la pose d’un drapeau rouge portant le message « Seigneur ayez pitié de cette maison ». Ils engageaient aussi des gardes pour en empêcher toute entrée ou sortie. Précaution supplémentaire, ils interdisaient le séchage extérieur des draps et du linge personnel des malades. Ils faisaient nettoyer les rues, chauler les cabinets et retirer les ordures.

Sachant très bien que le virus était apporté par les navires entrant dans le port, les capitaines devaient signaler tout malade à bord et, s’il s’agissait d’une maladie contagieuse, le navire devait rester à 3 miles du port. Le fret était déchargé, mais les marins et passagers devaient rester à bord jusqu’à ce que les autorités locales, après inspection médicale, donnent l’autorisation de débarquer. Naturellement, cette réglementation était souvent ignorée, le plus souvent du fait des marchands propriétaires des bateaux. En 1717, le gouvernement provincial avait construit un petit lazaret sur Spectacle Island permettant l’examen et les soins des passagers suspects.

La doctrine médicale de l’époque était la théorie humorale dérivée des anciens Grecs et plus ou moins modifiée.

La bonne santé demandait un équilibre entre quatre éléments : le sang, le phlegme, la bile jaune et la bile noire, lesquels constituaient les fluides corporels. La maladie signifiait que l’une ou plusieurs de ces humeurs était soit en excès soit en déficience à cause de facteurs internes ou externes.

La thérapie consistait à augmenter ou à diminuer l’humeur ou les humeurs concernées. La saignée, la purge, le vomissement et la transpiration étaient les thérapies appropriées. Dans le cas de la variole, les médecins pensaient que la maladie venait d’un état fiévreux du sang qui devait être expulsé par les pustules.

Ainsi, en 1721, Boston avait presque cent ans d’expérience de la variole, mais peu de moyens susceptibles d’empêcher le virus de se répandre dans la ville et de menacer la vie de ses 11 000 habitants.

La variole arriva à Boston le 22 avril 1721 à bord du Seahorse, un vaisseau britannique en provenance des Antilles (West Indies), qui avait contourné la station de quarantaine et accosté le Grand Quai. Deux marins étaient déjà malades et d’autres en incubation. Le 8 mai, le bruit s’était répandu que l’un des marins infectés était venu à terre ; peu après, les conseillers municipaux apprirent qu’il y avait un autre cas en ville. Ils postèrent des gardes devant les maisons des malades avec ordre de ne laisser personne entrer ou sortir sans leur autorisation. Dix jours plus tard, ils ordonnèrent au Seahorse de quitter le port, mais c’était déjà trop tard. Plusieurs autres membres malades de l’équipage vivaient parmi les habitants de Boston. Le 27 mai, il y avait au moins 8 cas de plus. À la mi-juin, la variole avait envahi la plupart des quartiers, la ville abandonna le système de garde et les enterrements eurent lieu de nuit lorsqu’il y avait peu de monde dans les rues. Les mesures préventives habituelles de confinement, quarantaine et hygiène publique s’avérèrent inadéquates.

À la fin de juin, le Gouverneur Shute fit une déclaration annonçant un jour d’humiliation avec jeûne et prières demandant à Dieu pardon et miséricorde.

Tout le monde à Boston, né ou installé dans la ville depuis l’épidémie précédente de 1702, présentait un risque.

Cependant, le Rev. Cotton Mather avait anticipé l’épidémie qui menaçait maintenant la ville. Mieux, il avait depuis longtemps conçu un plan pour empêcher la propagation de la maladie.

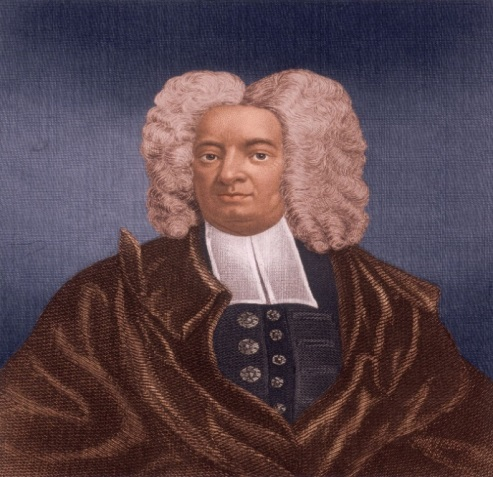

Cotton Mather (1663 – 1728) est sans aucun doute le plus connu des ministres puritains du Boston colonial. Diplômé de Harvard, dont son père Increase Mather fut Président de 1685 à 1701, il devint à l’âge de 15 ans l’assistant de son père, pasteur de la Old North Church de Boston.

Sa réputation fut longtemps ternie par sa participation aux procès des sorcières de Salem et par les sermons virulents qu’il adressa à ces pécheresses. C’était un perpétuel étudiant, toujours à l’affût des idées nouvelles et du savoir. Il possédait une curiosité insatiable, lisait tout et se constitua la plus grande bibliothèque de la colonie. Il publia plus de 444 livres et pamphlets sur une grande variété de sujets.

Son incontestable dévotion religieuse coexistait avec une passion pour la « philosophie naturelle », c’est-à-dire la science.

Dans sa jeunesse, il avait caressé l’idée de devenir médecin et s’y prépara en lisant les ouvrages médicaux de la bibliothèque de Harvard et de celle de son père. Bien qu’il choisît finalement le ministère, il diagnostiquait et prescrivait pour les membres de sa famille et offrait à l’occasion ses conseils médicaux à ses amis.

À l’époque, les ministres (clergymen) étaient parmi les membres les plus cultivés de la communauté et il n’existait pas d’école de médecine. Les futurs médecins acquéraient leur savoir comme apprentis pendant 7 ans auprès de médecins en exercice qui, eux-mêmes avaient été formés de la même manière. En médecine, Mather n’avait pas moins de formation et une meilleure culture que la plupart des médecins de la ville.

Durant l’épidémie de 1678, Cotton avait été légèrement atteint, mais suffisamment pour lui assurer ensuite l’immunité. En 1713, une épidémie de rougeole avait emporté sa seconde femme, trois enfants et une servante. Très éprouvé, Mather en appela à Dieu avec la rhétorique puritaine habituelle, mais accepta le sacrifice que Dieu lui imposait. Quelques mois plus tard, il publia un pamphlet sur les symptômes et le traitement de la rougeole, destiné aux pauvres gens qui n’avaient pas les moyens de faire appel à un médecin. Il préconisait le recours à des remèdes doux tels que le miel et le thé plutôt que la saignée ou le vomissement. Ce profond intérêt pour la médecine et la maladie allait être très utile pendant l’épidémie de 1721.

Alors que sa foi était le cadre dans lequel Mather comprenait la maladie, ses vues médicales bénéficiaient aussi de son intérêt pour la science, surtout celle qui avait émergé en Europe aux XVIe et XVIIe siècles. Selon un historien des sciences, Mather « était l’un des Américains les mieux informés de son temps en matières scientifiques1 ».

Comme beaucoup de leurs confrères, Increase et Cotton Mather ne voyaient aucun conflit entre la science et la religion. Ils acceptaient l’idée que l’univers fonctionnait selon les lois naturelles, lesquelles étaient la preuve de la sagesse divine. En 1721, parut The Christian Philosopher dont Cotton avait envoyé le manuscrit à Londres pour impression six ans auparavant.

C’était un volumineux (475 pages) compendium des découvertes et théories scientifiques. Ce fut le premier livre scientifique écrit par un Américain, d’autant plus intéressant qu’il soulignait l’harmonie de la science et de la religion. La science, disait-il, produit « un esprit de dévotion et de charité » lorsque l’homme contemple « les œuvres du Dieu glorieux dans la création du monde ».

À la grande surprise des auteurs contemporains, malgré son grand intérêt pour la Science, Mather n’abandonna jamais sa croyance en Satan et en son pouvoir d’entraîner l’humanité au péché et à la damnation.

À partir de 1712, Cotton entama une relation avec la Royal Society de Londres. Entre 1712 et 1724, il envoya à la Société 82 communications, intitulées Curiosa Americana dont certaines furent lues aux séances de la Société et publiées dans ses Philosophical Transactions. En 1713, il fut élu membre (Fellow) de la Royal Society, le huitième Américain colonial ainsi honoré.

Cotton Mather fut vraiment un personnage exceptionnel qui joua un rôle central dans l’épidémie de variole de 1721 à Boston, comme nous allons le voir.

L’inoculation

En 1716, consultant les Philosophical Transactions, Mather tomba sur un rapport de Turquie décrivant une procédure médicale qui produisait une forme atténuée de variole et laissait le patient immunisé contre la maladie. Nous avons déjà décrit brièvement la pratique de l’inoculation au début de cet article.

Le rapport que Cotton Mather lisait provenait du Dr Emmanuel Timonius, un médecin italien qui avait étudié la médecine à Padoue et à Oxford et qui avait pour clientèle les Européens de Constantinople. La lettre du Dr Timonius, écrite en latin, avait été traduite en anglais par le Dr John Woodward à qui Cotton envoyait régulièrement ses communications.

Selon Timonius, l’introduction de l’inoculation à Constantinople venait des asiatiques résidant dans les quartiers ouest où elle se pratiquait depuis au moins 8 ans. L’inoculation faisait partie de la médecine populaire en Chine, en Inde et en Afrique depuis des siècles ; elle avait été mentionnée ici ou là par des commerçants et voyageurs.

Mais la publication par la Royal Society du rapport de Timonius apportait la première pleine description de la pratique et la faisait connaître largement au monde anglophone2.

La nouvelle ne fut pas aussi surprenante pour Cotton Mather qu’on pourrait le croire. En 1707, Mather avait demandé à son esclave africain Onesimus s’il avait jamais eu la variole. « Oui et non », répondit celui-ci, ajoutant qu’il avait subi une opération qui lui avait donné quelque chose de la variole et l’en protégerait pour toujours. Il décrivit l’opération et montra sa cicatrice sur le bras, précisant que cette opération était fréquente dans sa tribu des Coromantins habitant dans ce qui est le Ghana actuel.

Bien que Mather eût ainsi connaissance de l’inoculation depuis 1707, la publication détaillée de Timonius et, peut-être, l’imprimatur de la Royal Society, le décidèrent à faire connaître la thérapie à Boston. Le 12 juillet 1716, Cotton écrivit au Dr Woodward pour le remercier de la publication de Timonius et lui annoncer que, si une épidémie de variole survenait à Boston, il avertirait aussitôt le corps médical. La résolution de Cotton fut renforcée par de nouvelles publications.

Jacob Pylarinus, autre médecin italien, avait enquêté à Smyrne et à Constantinople sur l’inoculation et envoyé son témoignage à la Royal Society qui publia son rapport. L’apparition de l’épidémie en 1721 décida donc Cotton à passer à l’acte.

Le 6 juin, il adressa une lettre circulaire aux médecins de Boston en leur faisant connaître les rapports de Timonius et de Pylarinus et le succès de l’inoculation. Aucun médecin ne répondit. Le 23 juin, Mather écrivit de nouveau aux médecins, mais ceux-ci continuèrent de l’ignorer. Frustré et déçu, il changea de tactique et envoya une lettre personnelle au Dr Zabdiel Boylston, dont il connaissait seulement la réputation, lui conseillant vivement de prendre en compte cette thérapie.

Le lendemain, Mather reçut une réponse de cet homme, qui, bien que favorablement connu comme médecin et apothicaire – il possédait la plus grande pharmacie de Boston –, était surtout réputé comme chirurgien. En 1718 il avait pratiqué la première mastectomie (sans anesthésie…) de l’histoire américaine en sauvant la vie de cette femme atteinte d’un cancer.

Zabdiel Boylston (1679-1766)

Zabdiel était le sixième de douze enfants de Thomas et Mary Boylston, habitant le quartier de Muddy River à l’ouest de Boston. Son père fut le premier médecin de ce quartier et Zabdiel reçut de lui sa première formation.

À 15 ans, il perdit son père et Zabdiel poursuivit sa formation avec le Dr John Cutler, l’un des médecins les plus respectés de Boston.

Cutler était connu pour son habileté chirurgicale et, lorsque Zabdiel commença sa propre pratique, il choisit de combiner médecine, chirurgie et pharmacie3. Il montra aussi une grande habileté dans les affaires immobilières.

Selon Mager, sa recherche de succès en médecine et son besoin d’accumuler la richesse provenaient de son sentiment d’infériorité pour n’avoir pas de diplôme de Harvard. William Douglass, que nous allons bientôt rencontrer, se moqua de son « éducation inférieure » pendant la controverse sur l’inoculation.

Ayant survécu à l’épidémie de variole de 1702, à laquelle il « échappa de peu » avec sa femme, Boylston savait très bien que Boston était menacé par une épidémie dont il connaissait parfaitement les dangers. Il savait aussi que ses enfants risquaient d’être contaminés à cause de ses visites chez les malades.

Convaincu par les rapports de Timonius et de Pylarinus, il décida de tenter l’expérience. Le 26 juin, Boylston inocula Thomas, son fils de 6 ans, Jack son esclave noir de 36 ans et le fils de Jack, agé de 2 ans et demi.

Ainsi, un esclave africain et deux jeunes enfants, l’un blanc et l’autre noir, furent les premières personnes de l’hémisphère occidental à être inoculées. En choisissant d’expérimenter sur son propre fils alors qu’il n’avait jamais observé d’inoculation, Boylston se préparait une semaine inquiétante. Que se passerait-il si l’un des 3 patients devenait sérieusement malade ou, pire, mourait ? Finalement, tout se passa bien, Jack se plaignit pendant quelques jours et un peu de pustules apparurent ; les enfants eurent un peu de fièvre pendant 8 jours et quelques pustules qui séchèrent et tombèrent, ne laissant aucune trace.

Ayant pris un énorme risque, Boylston éprouva un grand soulagement de cette issue heureuse. Il était maintenant convaincu de l’innocuité, bien que l’expérience sur 3 cas seulement ne fût pas encore concluante.

La thérapie ne prouvait pas non plus l’immunité pour l’avenir. Quoi qu’il en soit, Boylston souligna la capitale « différence entre contracter la variole par cette méthode et celle de la voie naturelle », laquelle était beaucoup plus dangereuse.

Il lui fallut beaucoup de courage pour faire cette expérience qui reposait sur les récits d’esclaves noirs, les rapports de deux médecins à l’autre bout du monde et un pasteur local qui était convaincu. Il prit seul sa décision, sa femme et ses autres enfants avaient quitté la ville et aucun de ses collègues médecins n’avait osé tenter l’expérience.

La réaction

La nouvelle de l’expérience de Boylston produisit une réaction immédiate et furieuse. Bien qu’il puisse se rendre compte de la différence entre la variole par inoculation et la variole acquise naturellement, le public savait seulement qu’il avait délibérément transmis cette redoutable maladie à des gens bien portants qui, à leur tour, pourraient en contaminer d’autres. Boylston était insulté dans la rue et la rumeur courait qu’il était en danger d’être pendu à l’arbre le plus proche.

Beaucoup de gens pieux pensaient que, si l’un de ses patients venait à mourir, il serait traité comme un meurtrier.

Mather donna une image beaucoup plus dramatique de la réaction, qu’il considérait comme un plus grand danger. Accusant Satan de fomenter l’opposition à l’inoculation, il écrivit dans son Journal : « le Meurtrier enragé par toute proposition pouvant le priver des vies des pauvres gens, a pris une étrange possession des gens à cette occasion. Ils tempêtent, ils se répandent en injures, ils blasphèment ; ils parlent non seulement comme des idiots mais aussi comme des fous et non seulement le médecin qui a commencé l’expérience, mais moi aussi je suis l’objet de leur furie. » Boylston tenta de calmer le public en publiant une notice dans la Boston Gazette.

Il assurait que la nouvelle procédure avait été recommandée par des « gentilhommes de réputation et de science », qui savaient qu’elle avait été administrée « à des milliers » avec des résultats positifs et qu’ils l’avaient utilisée avec succès pour leurs propres clients. Il fit une description détaillée de la méthode utilisée pour inoculer son propre fils et ses esclaves. Il déclara que ses patients avaient eu quelques pustules et pas de cicatrices sur le visage et il souligna qu’ils avaient récupéré avec l’aide de la nature plutôt qu’avec des soins médicaux. En d’autres mots, quiconque souhaitait se faire inoculer n’avait aucune crainte à avoir.

Au lieu de calmer l’anxiété du public, Boylston accrut l’hystérie en annonçant qu’il avait l’intention de continuer à inoculer. Entre le 12 et le 17 juillet, il inocula 4 autres personnes : Joshua Cheever, 30 ans, John Helyer, 34 ans, Moll, un autre de ses esclaves noirs, et son fils John, 13 ans.

Le 21 juillet, les édiles tinrent réunion publique avec les médecins de Boston, les juges de paix et de nombreux citoyens concernés. Boylston, qui avait ignoré deux précédentes convocations, fut sommé de se présenter. Le clou de la séance fut le témoignage de Lawrence Dalhonde, ancien chirurgien de l’armée française pratiquant maintenant à Boston.

Il prétendit avoir connaissance des horribles effets de l’inoculation en Italie, Espagne et Flandres. Il jura de l’authenticité de trois cas terrifiants : dans le premier, 13 soldats avaient été inoculés à Crémone, il y a 25 ans ; 4 moururent et 6 souffrirent horriblement de tumeurs de la parotide, d’inflammation de la gorge et d’infections d’organes. Le second cas concernait un officier des Flandres qui avait été inoculé 5 ou 6 fois sans succès et qui souffrit d’une forme sévère de la variole dix ans plus tard, avec de terribles ulcères sur le bras qui lui coûtèrent l’usage de ce membre. Le troisième cas était celui d’un soldat mort en Espagne dont l’autopsie révéla des poumons ulcéreux provenant des poisons que l’inoculation aurait introduits dans son corps.

Avec du recul, nous pouvons voir que le témoignage de Dalhonde était très suspect. Il n’existe pas d’autres preuves que des inoculations aient eu lieu aux endroits et aux dates qu’il cite ; et la variole ne peut pas donner les symptômes qu’il évoque. Malgré tout, les médecins présents trouvèrent la présentation de Dalhonde très convaincante, probablement aidés par leurs propres préjugés, et ils publièrent une déclaration condamnant l’inoculation. Boylston fut ulcéré par le témoignage de Dalhonde, affirmant qu’il avait entraîné les autres médecins à « inventer, amasser et publier des histoires sans fondement, injustes et ridicules, alors qu’aucun d’entre eux n’avait eu affaire ni même vu une seule personne ayant la maladie ».

Boylston invita les édiles et ses confrères médecins à constater par eux-mêmes comment ses 7 patients se portaient.

À une seule exception, ils ignorèrent son offre. Au lieu de cela, les édiles réprimandèrent Boylston pour diffuser la maladie et « avec grandes menaces, lui déconseillèrent de poursuivre sa pratique ». Comme Boylston le rappellera plus tard, « leur action couplée au témoignage de Dalhonde et aux déclarations des médecins étaient suffisants pour enflamer et mettre presque toute la ville et ses environs contre moi et cette méthode ». Mather, de son côté, évoqua par écrit « la monstrueuse et criante méchanceté d’une ville étrangement possédée par le Diable » et se plaignit d’être lui-même insulté « pour rien d’autre que d’avoir montré aux médecins comment sauver beaucoup de précieuses vies ».

Dans les jours qui suivirent la réunion des édiles, une autre histoire d’inoculation terrifiante parut dans la presse « selon le désir et l’ordre des édiles ». Un inconnu, John Forland, jura que, alors qu’il naviguait dans les îles grecques il y a 15 ans, il avait entendu parler de prévention de la variole en « introduisant quelque chose dans la chair qui corrompait le sang ».

Certains qui s’étaient soumis à la procédure perdirent l’usage de leurs membres ; d’autres avaient gonflé et moururent.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les Bostoniens, bien intentionnés mais terrifiés, s’opposèrent inébranlablement à l’inoculation et critiquèrent ceux qui essayaient de la promouvoir. Fin juillet, il y avait eu 168 cas de variole dans Boston mais, « grâce à Dieu » 18 seulement étaient morts, plusieurs d’entre eux « par manque de soins et non par la maladie ». Cependant l’épidémie se poursuivait.

William Douglass (1691-1752)

Boylston était certain que le témoignage de Dalhonde était l’œuvre de William Douglass, qui s’était opposé à l’inoculation depuis le tout début. Douglass avait prêté les Philosophical Transactions à Mather en 1716, mais, lorsqu’il eut connaissance de la lettre de Mather aux médecins, il devint furieux.

Il demanda à Mather de lui rendre le livre et ne permit à personne d’autre de le lire. L’attitude hostile de Douglass fut peut-être la raison pour laquelle ses confrères n’avaient pas répondu à l’initiative de Mather. Cela lui donna certainement le leadership du personnel médical de Boston, probablement impressionné par ses titres de créance.

Douglass, né en Ecosse, commença ses études de médecine à Édimbourg puis compléta sa formation dans les écoles de médecine de Paris, Utrecht et Leyde où il reçut son diplôme en 1712. Il arriva à Boston en 1716 avec des lettres de recommandation pour Increase et Cotton Mather et pour Benjamin Colman, pasteur de la Brattle Street Church. Boston accueillit chaleureusement Douglass. Il passa les deux années suivantes dans les Antilles puis revint à Boston en 1718, espérant y trouver une clientèle nombreuse et profitable.

Alors que les Mather et Boylston étaient des Bostoniens de la troisième génération, Douglass était un étranger.

Il n’y avait pas beaucoup d’Écossais parmi les colons anglais résidant à Boston et il ne partageait pas leur foi puritaine ni leur méfiance envers le roi et l’Église anglicane. Son éducation médicale européenne le distinguait nettement des praticiens formés par l’apprentissage, auxquels il se sentait très supérieur. Il avait aussi acquis une allure cosmopolite, qui contrastait beaucoup avec les attitudes insulaires qu’il attribuait à ses confrères et voisins qu’il trouvait assez ennuyeux. Il méprisait spécialement Cotton Mather, voyant sa promotion de l’inoculation comme une intrusion dans le domaine médical par un « vain et crédule prêcheur ». Il pensait que les médecins devaient être formés dans des établissements académiques tels que ceux qu’il avait connus en Europe ; il méprisait le système de l’apprentissage et traitait régulièrement Boylston de charlatan. Héritier de théories médicales occidentales séculaires, il ne pouvait non plus tolérer une procédure tirée de la médecine populaire d’Asie et d’Afrique. Sa personnalité lui aliénait aussi bien Boylston que Mather.

Égoïste, arrogant, querelleur et un « grand haineux », il était prompt à s’offenser et lent à pardonner. Dans les débats il recourait souvent à l’exagération et parfois ignorait la vérité. On disait de lui « qu’il était toujours catégorique et parfois exact ». Comme la même description pouvait aussi s’appliquer à Mather, cela peut bien avoir intensifié leur animosité réciproque.

L’inoculation débattue dans les journaux

Le 24 juillet, une lettre signée W. Philantropos parut dans le Boston News-Letter. Personne ne douta qu’elle eût été écrite par Douglass car, malgré son anonymat, lui seul pouvait écrire sur l’histoire de l’inoculation en Turquie, la transmission des lettres de Timonius et de Pylarinus et son propre rôle, en prêtant les Transactions à « un certain éminent gentilhommede cette ville, qui, dès l’apparition de la variole ici, dans le but pieux et charitable de faire le bien, s’adressa aux praticiens de la ville pour qu’ils mettent en pratique cette méthode tirée par les cheveux et mal vérifiée ».

Bien que Douglass continuât alors de traiter Mather avec respect, il n’avait que mépris pour Boylston. Il le traitait d’illettré (ne lisant ni le grec ni le latin), incapable de comprendre les instructions de Timonius et de Pylarinus ou les dangers possibles de l’inoculation qu’ils avaient décrits, risquant par là la vie de ses inoculés. Il souligna qu’en Turquie l’opération n’était pratiquée que « sur les gens de rien » par « de vieilles femmes grecques » ; il suggéra que l’inoculation produisait des « ulcères pénibles… comme les plaies de la peste » et il donna une fausse description des inoculations pratiquées jusqu’alors par Boylston. Plus à propos, il attaqua Boylston « pour sa malfaisante propagation de l’infection sur la place publique la plus commerçante de la ville, Dock Square » où Boylston habitait. Cette dernière accusation n’était pas sans fondement, car Boylston ne demandait pas à ses clients de rester isolés, alors qu’ils pourraient être aussi contagieux que les porteurs de la variole naturelle.

Ayant fait tout ce qu’il pouvait pour discréditer Boylston, Douglass porta son attention sur les pasteurs, mettant en question leur soutien à l’inoculation et demandant comment « faire confiance aux machinations sans fondement des hommes » plutôt qu’à « notre Protecteur dans le cours ordinaire de la nature, pouvait être compatible avec la dévotion et la soumission que nous devons à la toute sage Providence du Dieu tout-puissant ». Douglass demandait aussi aux juristes de Boston de considérer la possibilité que l’inoculation, répandant selon lui l’infection dans la communauté, constituait un acte criminel. Pour finir, il suggéra que l’inoculation pourrait produire une fièvre éruptive ou putride qui ne créerait pas l’immunisation contre la variole. En quelques paragraphes, Douglass avait astucieusement énuméré toutes les craintes et questions troublant les Bostoniens.

Dans la semaine qui suivit, six pasteurs conduits par Increase et Cotton Mather publièrent une réplique à Douglass dans la Gazette, augmentant ainsi la violence qui émergeait des deux côtés. Ils commencèrent par une vigoureuse défense de Boylston, « un fils de la ville que le Ciel… avait gratifié de dons très particuliers pour le service de son pays et qui a été manifestement reconnu pour ses succès ». Quant à « l’illétrisme » et à « l’ignorance » de Boylston, les pasteurs soulignèrent que, bien qu’il n’ait pas eu les bénéfices d’une éducation académique, personne n’oserait critiquer les plus éminents médecins de Boston, qui tous avaient reçu la même formation. Ils se défendirent aussi de l’accusation de Douglass de préférer « les machinations de l’homme » à la Providence du Tout-Puissant. Eux, les plus cultivés de la communauté, ils reconnaissaient « le blasphème et l’impiété » de croire davantage en l’homme qu’en Dieu. Mais la vérité « est que des hommes de piété et de savoir, après beaucoup de réflexion sérieuse, ont conclu à la sûreté de la méthode critiquée de l’inoculation de la variole ; et, persuadés qu’elle peut être un moyen de préserver une multitude de vies, ils l’acceptent avec gratitude et joie comme la découverte bienveillante d’une Providence charitable pour l’humanité ».

Ayant déclaré que l’inoculation était sûre et qu’elle sauverait beaucoup de vies, les Mather et leurs confrères conclurent leur réfutation en soulignant que personne ne considérait la saignée, la vésication et autres procédures médicales incompatibles avec « une humble foi en notre Grand Protecteur et une soumission due à sa Toute-Sage Providence ». En affirmant la sûreté et l’utilité de l’inoculation, les pasteurs montraient une volonté d’accepter des idées médicales nouvelles, alors que Douglass et les médecins anti-inoculation ne voulaient même pas les envisager. Avec leur louange d’un Dieu providentiel qui avait créé l’inoculation pour le bien de l’humanité, ils ne laissaient aucun doute qu’ils trouvaient la science médicale compatible avec la doctrine chrétienne.

Il y allait de leur autorité ministérielle ; restait à savoir si le public en serait d’accord.

Il ne fallut pas longtemps pour qu’une réponse imprimée parût, cette fois dans la première édition du New England Courant nouvellement créé. Son éditeur, James Franklin, était pressé d’en découdre avec les chefs de la communauté et spécialement les Mather.

James Franklin (1697-1735)

Dans l’histoire américaine, James Franklin apparaît dans deux rôles : comme le frère aîné de Benjamin et comme le premier éditeur de journal à se faire le champion de la liberté de la presse. Mais pendant les cinq années de publication du New England Courant, beaucoup de Bostoniens virent en lui une menace contre la paix et l’ordre comme calomniant le clergé et insultant les autorités civiles.

Le Courant était le troisième journal de Boston et le quatrième de l’Amérique coloniale. Les deux premiers, le Boston News-Letter créé en 1704 et le Boston Gazette en 1719, étaient la propriété du ministre des Postes d’alors, ce qui lui permettait d’affirmer que son journal était « imprimé par l’Autorité ». Ces deux journaux (normalement quotidiens, paraissant chaque jour) étaient en fait des hebdomadaires.

Les journalistes ne pratiquaient pas le journalime d’aujourd’hui : plutôt que de chercher les nouvelles, ils reproduisaient les articles des journaux étrangers qui arrivaient à Boston de nombreuses semaines après leur publication, ils publiaient les compte-rendus des activités du gouvernement local et ils annonçaient les arrivées et départs des navires marchands. Éventuellement, ils imprimaient des sermons récemment prononcés, mais rien qui pût troubler la sérénité publique.

Ce n’était pas le modèle que James Franklin voulait pour son journal. Il avait passé ses dix dernières années à Londres où il avait appris son métier d’imprimeur.

Il fréquentait aussi les cafés où les intellectuels et autres personnages littéraires discutaient des affaires courantes et où il se familiarisa avec des périodiques tels que le Spectator qui offraient à leurs lecteurs de l’esprit, des satires et des « sottises littéraires » généralement aux dépens du gouvernement, de l’Église et des classes supérieures.

Lorsqu’il revint à Boston en 1717, James ouvrit une imprimerie, avec son frère Benjamin agé de 12 ans comme apprenti. Il imprimait la Boston Gazette, mais à la suite des changements de propriétaires du journal, il perdit ce client. Il décida alors de créer son propre journal qu’il appela le New England Courant en hommage au London Daily Courant, le premier quotidien d’Angleterre, connu pour avoir osé publier des rapports critiques sur la Chambre des Communes. James Franklin voulait imiter le style des périodiques londoniens qu’il admirait. Beaucoup des auteurs qui contribuaient par leurs essais, parodies, satires et poèmes aux colonnes du New England Courant partageaient l’antipathie de James pour les élites civiles et religieuses de Boston. Alors, quelle meilleure façon de commencer qu’en se jetant dans la controverse au sujet de l’inoculation, en dénigrant le médecin qui avait osé la pratiquer et en critiquant les pasteurs, surtout Cotton Mather, qui la défendaient ?

Dès le début, Douglass avait pris la tête de la coterie de Franklin et il se réjouit de l’occasion qui se présentait de poursuivre sa croisade contre l’inoculation. Avec un goût pour l’anonymat, il écrivit l’article de tête de la première parution du Courant, répétant et détaillant les arguments qu’il avait énoncés dans la News-Letter. Il continuait ses attaques contre Boylston, parlait de l’inoculation comme d’une pratique de « vieilles femmes grecques » et informait ses lecteurs que la procédure était « imprudente et douteuse ». D’après lui, les Philosophical Transactions avaient publié les communications de Timonius et Pylarinus comme un « amusement », hélas avec de fatales conséquences.

Douglass n’épargna pas le clergé. Il prétendait qu’il n’était pas compétent pour juger d’une maladie aussi sérieuse et compliquée et il essaya de discréditer l’idée que leur statut religieux leur donnait le droit d’avoir une opinion dans un domaine professionnel pour lequel ils manquaient de qualification. Il résuma la situation en déclarant que beaucoup de ceux qui avaient lu leur défense de l’inoculation dans la Gazette « la prirent seulement pour une pièce d’humour, de plaisanterie, de parodie » dans le style du Courant lui-même.

Dans le numéro suivant du Courant, Douglass proposait « un projet de réduction des Indiens par l’inoculation ». Une expédition militaire se préparait pour réprimer un soulèvement indien dans le Maine (alors partie du Massachusetts) et Douglass recommandait que les troupes fussent conduites par des inoculateurs armés de seringues, de coques de noix et de lymphe, qui infecteraient et vaincraient ainsi l’ennemi. Il se moqua de Mather en suggérant qu’il soit nommé « Major General Inoculator » assisté « de cet officier capable et expérimenté parmi les Turcs (l’ami du General Inoculator et sa relation intime, le capitaine-général Timonius) ».

Leurs munitions seraient un composé de « pian4 nègre et de variole confluente ». Tout cela était d’un goût douteux.

Dans le même numéro, un article non signé attribué à un autre anti-inoculation, probablement le Dr George Stewart, un médecin de Boston, augmentait la peur du public en décrivant une épidémie de peste faisant rage dans le Midi de la France, et suggérait que l’inoculation de variole produisait des lésions semblables à la peste et qu’elle pourrait entraîner une explosion de la maladie redoutée. Il était clair que le Courant parlait au nom des médecins opposés à l’inoculation et qu’il cherchait à exacerber la peur des citoyens déjà terrifiés par la maladie qui les accablait.

Cotton Mather, toujours prêt à fulminer contre ses ennemis, était furieux de l’effet que le Courant paraissait avoir sur le public. « La ville est presque devenue un enfer sur terre », affirmait-il dans son journal. Il encouragea son neveu, le Rev. Thomas Walter, à écrire une parodie du nouveau journal.

Le Little Compton Scourge [le Petit Fouet de Compton] sous-titré L’Anti-Courant et imprimé avec la même police que sa cible, parut la semaine suivant la parution du premier numéro du Courant. L’un des associés de Franklin répondit avec une telle invective envers Walter que l’éditeur se sentit obligé de faire des excuses publiques dans le numéro suivant du journal.

Peu de temps après, une lettre non signée, mais facilement attribuable à Mather, parut dans le News-Letter. Elle laissait entendre que les anti-inoculateurs associés au Courant étaient semblables au célèbre Hell-Fire Club de Londres, un groupe de jeunes hommes qui scandalisaient la société anglaise en profanant le sacré et en rendant hommage au Diable. Quant au « tristement célèbre, scandaleux journal, appelé le Courant », il était « gorgé d’absurdités, de manque de savoir-vivre, d’invectives, d’impiétés, d’immoralité, d’arrogance, de calomnies, de mensonges, de contradictions, encourageant de toutes manières querelles et divisions et visant à débaucher et corrompre les esprits et les mœurs de la Nouvelle Angleterre ». Sur quoi, Douglass, qui n’était pas homme à laisser son adversaire sans réponse, défendit les anti-inoculateurs et le Courant contre « les accusations haineuses envers un club de médecins5 » et accusa « les auteurs ou éditeurs de cet infâme libelle d’exécrable méchanceté ». Voilà pour l’ambiance.

Boylston continue d’inoculer

Pendant que Mather, Douglass et Franklin défendaient leurs points de vue dans la presse, Boylston avait repris ses inoculations. En août, il eut 17 patients, 31 en septembre, 18 en octobre et en novembre, au maximum de l’épidémie, 108.

Certains étaient des pasteurs, des juges ou autres membres éminents de la communauté. Quatre étaient ses propres enfants âgés de 14, 10, 8 et 4 ans. L’inoculation d’un groupe d’étudiants et de professeurs d’Harvard témoignait de la confiance qu’il inspirait. Le 9 octobre, il inocula son frère et le 26 sa belle-sœur. Les patients de Boylston n’eurent pas de fièvre ni maux de tête ou maux de gorge, leurs pustules apparaissaient généralement au bout de 6 ou 7 jours au lieu des 10 à 16 jours pour l’infection naturelle et le nombre de pustules était moindre. À la fin d’octobre, Boylston et Mather publièrent une nouvelle défense de l’inoculation dans la Gazette, essayant encore de convaincre la population qu’elle n’avait rien à craindre de « cette miséricordieuse et merveilleuse œuvre de Dieu ».

Il y eut cependant des accidents. Des cas de variole confluente apparurent et Boylston pensait que les victimes avaient contracté la variole naturelle avant leur inoculation. Madame Dixwell fut son premier cas fatal : elle avait des symptômes inhabituels, un mal de gorge, une respiration difficile et des crises d’hystérie avec une forte fièvre. Elle mourut 26 jours après son inoculation et Boylston estima que les crises étaient la cause de sa mort.

Fin septembre, 2 757 des 11 000 Bostoniens avaient été infectés, 203 étaient morts et l’épidémie ne donnait aucun signe de ralentissement. En octobre, la situation empira avec 411 morts. Les activités normales cessèrent, les magasins étaient fermés et, sauf pour les services religieux, toutes les réunions publiques cessèrent. On craignit une pénurie de combustible, car les marins refusaient de transporter le bois dans le port. La nourriture et autres articles, que les fermiers et marchands des autres villes apportaient habituellement, n’arrivaient plus sinon à la périphérie de la ville. Mather, inquiet pour les familles qui ne pouvaient plus payer les prix élevés dus à la rareté, distribuait silencieusement de l’argent aux nécessiteux et suppliait les autorités du New Hampshire d’envoyer du bois à Boston.

En novembre, la General Court (l’Assemblée législative) abandonna Boston pour Cambridge d’où les membres se dispersèrent rapidement pour fuir l’épidémie. Heureusement, avant de se disperser, les législateurs votèrent une subvention de 1 000 livres à la discrétion des édiles en faveur des plus nécessiteux. Le jour de Thanksgiving la plupart des congrégations réduisirent les multiples sermons habituels à un seul. Malgré le surcroît de travail pour tous, la « guerre du papier » ne faiblissait pas, les protagonistes continuant d’écrire articles et lettres pour les journaux et des pamphlets pour ou contre l’inoculation. Les nouvelles de la controverse parvinrent à Londres où l’inoculation avait aussi été introduite et avait engendré les mêmes arguments pour et contre le procédé. Les Mather et William Douglass envoyèrent leurs versions de la crise de Boston pour publication.

Avec l’aggravation de l’épidémie, la controverse devint plus aigre et les deux camps accrurent leurs attaques personnelles. Les anti-inoculateurs espéraient que l’aversion générale pour les Mather, dont l’autoritarisme avait irrité les Bostoniens avant l’arrivée de la variole, renforcerait leur position. Les inoculateurs comptaient sur la suspicion publique envers Franklin et ses associés. Les anti-inoculateurs attaquèrent Cotton Mather en lui rappelant son rôle dans les procès des sorcières de Salem, en contestant son élection à la Royal Society et même son diplôme de l’Université de Glasgow. Mather, de son côté, publia dans la Gazette un autre article anonyme accusant ses adversaires de mentir et de publier de faux rapports sur « les récentes expériences de la variole ». Pour combattre ces mensonges, il présentait ce qu’il appelait « un compte rendu fidèle ». Comme il aurait dû s’en douter, le Courant n’allait pas le laisser s’en tirer comme cela.

John Eyre, un récent diplômé de l’université Harvard et l’un des plus jeunes dans le camp de Franklin, tourna audacieusement l’argument et accusa le « Révérend auteur » de défendre l’inoculation avec « des équivoques, des restrictions mentales et des évasions jésuitiques ».

Pire encore, Eyre répétait les arguments que Douglass avait avancés à propos du rôle propre du clergé, et il le fit de la façon la plus inconvenante : « Sans aucun doute, un clergyman tant qu’il reste dans la sphère de son devoir envers Dieu et son peuple, est un ange du ciel ; mais lorsqu’il se détourne de sa propre vocation et tombe dans les intrigues de l’État et des affaires du jour, il devient un démon ; et d’une étoile dans le firmament du ciel, il devient un charbon plein de suie dans l’enfer le plus sombre, où il reçoit la pire damnation. »

Mather fut furieux de « l’abominable ville qui me traite de la plus malicieuse et meurtrière manière pour faire ce que le Christ m’aurait dit de faire, en sauvant la vie des gens d’une horrible mort ». Il vit la lettre d’Eyre comme une nouvelle preuve de la prévention anti-religieuse du Courant et de son propriétaire. Peu de temps après, il accosta Franklin dans la rue, l’accusa de diffamer le clergé et prononça un sinistre avertissement : « Il y a beaucoup de malédictions qui attendent ceux qui agissent ainsi. Le Seigneur châtiera ceux qui s’élèvent contre les lévites. Je vous invite à y penser. »

Les échanges écrits se poursuivirent sur le même ton, mais le 14 novembre, l’opposition à l’engagement de Mather en faveur de l’inoculation se transforma en une sérieuse menace contre sa vie et celle de sa famille. À 3 heures du matin quelqu’un lança une bombe artisanale à travers la fenêtre de sa chambre à coucher avec le messsage : « COTTON MATHER, sale chien, sois damné ; je vais t’inoculer avec ceci, avec la vérole pour toi. » Heureusement la « grenade » fit long feu et personne ne fut blessé, mais l’intention restait effrayante ainsi que la possibilité d’un autre attentat à sa vie.

On ne découvrit jamais l’auteur de l’attentat, malgré une offre de récompense de 50 livres par le Gouverneur. La controverse sur l’inoculation prenait un tour dangereux.

L’épidémie se termine

En novembre, il y eut 249 morts et Mather offrit moins de prières pour les malades. Pendant le même mois, Boylston accomplit 104 inoculations ce qui signifiait que les gens avaient confiance en sa méthode. En décembre, il n’y eut que 31 cas nouveaux et les édiles commencèrent à relâcher les mesures d’urgence. Les habitants qui avaient fui dans les villes avoisinantes commencèrent à revenir. Boylston inocula 50 patients en décembre, 7 en janvier et 5 en février. Curieusement, alors que Boylston n’avait enregistré qu’un seul décès jusqu’en décembre, 4 des inoculés récents moururent en décembre et 1 en janvier. Il attribua ces décès au temps froid qui avait empêché les pustules de se développer normalement. Néanmoins, les rumeurs malveillantes continuèrent à circuler : le trésorier d’Harvard était mort d’une inoculation, certains qui avaient bien récupéré après leur inoculation, moururent ensuite de la variole, trois personnes d’une famille inoculée de Roxbury étaient mortes toutes le même jour. Rien de tout cela n’était vrai, mais ajoutait aux peurs chroniques que Mather et Boylston n’avaient pas réussi à dissiper.

Le 24 février 1722, les édiles annoncèrent qu’il n’y avait plus de cas de variole à Boston. Cependant le virus subsistait et quelques cas apparurent en avril et mai causant 3 morts. Le 11 mai, Boylston reprit ses inoculations à la demande d’un marchand qui voulait se protéger ainsi que sa femme et ses deux enfants. Il inocula encore un garçon de 13 ans et une jeune femme de 23 ans. Le public redoutant une reprise de l’épidémie demanda des mesures. Les six patients furent transférés au lazaret de Spectacle Island et Boylston fut convoqué devant le Conseil municipal où il promit solennellement « de ne plus inoculer personne sans licence et approbation de l’autorité municipale ».

Le Conseil proposa aussi des mesures supplémentaires pour écarter tout danger futur, demandant à ses représentants à la General Court d’obtenir une loi qui interdirait l’inoculation dans toute ville sans la permission de ses édiles. Le gouverneur et son conseil avaient déjà rejeté pareille demande et celle-ci fut également infructueuse, mais cet épisode montrait que beaucoup de gens pensaient encore que « l’inoculation ou transplantation de la variole… pratiquée sur nous à la terreur de beaucoup des habitants » causait la diffusion de la maladie, même si l’élite cultivée était convaincue de sa sûreté et de son utilité. Le besoin de débat, cependant, avait cessé car l’épidémie était terminée.

L’année 1721 avait été désastreuse pour Boston : la variole naturelle avait touché 5 759 personnes, plus de la moitié de la population restée en ville pendant l’épidémie. Sur ce nombre, 844 étaient mortes et bien plus conserveraient les marques de la maladie pendant le reste de leur vie. Inversement, sur les 287 personnes qui avaient subi la variole par inoculation, seulement six étaient mortes. Ainsi, le taux de mortalité des inoculés fut de moins de 2,5 % contre 15 % pour les cas de variole naturelle. Mather et Boylston étaient justifiés alors que la plus grande partie de la population resta incrédule.

Alors même que l’épidémie eut atteint son pic et reculait, Mather et Douglass et leurs partisans ne pouvaient cesser de se critiquer sournoisement. La plupart de leurs traits ne visaient pas tant les mérites de l’inoculation que le rôle du clergé dans l’affaire. Les deux Mather et leurs collègues défendaient vigoureusement l’autorité du clergé et l’importance de leur leadership, alors que Douglass, Franklin et leurs amis étaient les annonciateurs d’une société plus laïque dans laquelle d’autres personnes, les professionnels et les journalistes, auraient aussi un rôle influent. Les articles et pamphlets publiés durant toute l’année écoulée rendirent leur mépris réciproque apparent et très notoire.

Conclusion

Les chamailleries continuelles n’étaient pas seulement un dénouement déplaisant de la controverse sur l’inoculation ; elles obscurcirent la signification de la preuve accumulée par Boylston que l’action humaine pouvait atténuer, voire éliminer les maladies infectieuses. Certes, c’était trop demander aux Bostoniens de 1721 qu’ils acceptassent facilement l’inoculation. Celle-ci exigeait de nouvelles façons de penser à propos de la maladie, mettant en cause les théories médicales et les croyances religieuses qui étaient fondamentales dans leur vision du monde.

Depuis des siècles, les médecins européens pensaient que les maladies infectieuses provenaient de poisons qui entraient dans le corps, bouleversaient son équilibre et produisaient la maladie. Selon cette théorie, éliminer les toxines restaurait la santé. Les inoculateurs, au contraire, injectaient délibérément le poison dans des corps sains pour les rendre malades afin d’éviter une forme plus grave de la même maladie. L’idée d’injecter du pus d’un malade dans le membre d’une personne saine était difficile à comprendre pour le bon sens du public et pour les médecins de l’époque. Ceux qui, comme Boylston, acceptaient l’inoculation, n’avaient même pas de théorie pour expliquer comment cela marchait et ils ne pouvaient pas non plus affirmer que l’immunité serait permanente. Leur seule justification était empirique : cela marchait !

Bien que les pasteurs et quelques autres Bostoniens cultivés aient été capables de concilier les croyances religieuses traditionnelles et la nouvelle pratique médicale, pour beaucoup de Bostoniens l’inoculation était incompatible avec la foi en un Dieu providentiel qui punissait hommes et femmes pour leurs péchés par la maladie et la mort. Pour eux, c’était mal pour l’homme de substituer sa volonté à celle de Dieu et cela pouvait même conduire à une punition plus sévère.

Certains pensaient que de rendre malade quelqu’un délibérément était une violation du sixième commandement : « Tu ne tueras pas. » Mather au contraire utilisait ce commandement comme argument en faveur de l’inoculation, en prétendant que ceux qui connaissaient son efficacité et s’opposaient à son emploi seraient coupables du meurtre des malades non-inoculés qui mourraient. D’autres objectèrent, non pour des raisons religieuses mais parce qu’ils trouvaient qu’une procédure médicale provenant de peuples qu’ils considéraient comme des barbares, musulmans, asiatiques et Africains noirs, était particulièrement répugnante. La mise en cause de tant de croyances fondamentales alors que l’épidémie faisait rage et que des gens mouraient peut expliquer pourquoi un comportement rationnel fut souvent abandonné, spécialement lorsque les acteurs majeurs du drame étaient aussi véhéments, belliqueux, soucieux de condamner leurs adversaires que les Mather, Douglass et autres Franklin.

_________________________

Sources:

- Stephen COSS, The Fever of 1721, The epidemic that revolutionized medicine and American Politics, New York, Simon & Schuster Paperbacks, 2017, 350 p.

- Ola Elizabeth WINSLOW, A Destroying Angel. The conquest of smallpox in colonil Boston, Boston, Houghton Mifflin Cy, 1974, 137 p.

- Plusieurs articles accessibles sur la Toile.

1 George Lyman KITTREDGE, Cotton Mather’s scientific communications to the Royal Society, Proceedings of the American Antiquarian Society, 26(1916) ; 18.

2 Le rapport de TIMONIUS se trouve dans les Philosophical Transactions, vol. 29 (1714-1716), p.72-82. Accessible sur la Toile.

3 Sur Z. BOYLSTON, cf. Gerald Marvin MAGER, Zabdiel Boylston : Medical Pioneer of Colonial Boston, Diss. PH.D., Université de l’Illinois, 1975.

4 Le pian est une maladie tropicale ressemblant à la syphilis et laissant des cicatrices sur la peau.

5 Avant la parution du Courant,les médecins opposés à l’inoculation avaient formé la Société des médecins anti-inoculateurs qui se réunissait au Café de la Mairie.