Partager la publication "Le voile de Manoppello n’est pas une copie du Linceul de Turin"

Par Laurent Rebeillard

Résumé : En 2015, dans Le Cep n° 72, un long article illustré, écrit par la sœur Blandina Schlömer, faisait le point sur le Voile de Manoppello et concluait à l’authenticité de cette Face du Christ apparue dans la région des Abruzzes en 1506 et conservée depuis dans la basilique de Manoppello. Puis, dans Le Cep n°90 (mars 2020), le Dr Jean-Maurice Clercq, se fondant notamment sur des considérations anthropométriques et sur des données de médecine légale, prenait le contre-pied de cette position et considérait qu’il devait « probablement » s’agir d’une peinture sur soie. Le Dr Laurent Rebeillard, qui s’est rendu à Manoppello et s’appuie également sur l’étude d’un graphiste professionnel, Emmanuel Asset, revient maintenant sur ces arguments et se prononce pour une authentique relique. Par analogie avec le Linceul de Turin, nous pouvons nous demander s’il est nécessaire de trancher dès maintenant cette question. Ce fut la découverte de la photographie, avec la « révélation » – au sens propre comme au sens figuré – que constitua le cliché négatif réalisé par Secundo Pia en 1898, qui donna au Linceul de Turin la portée scientifique et apologétique qu’il développe désormais constamment, en dépit des tentatives d’étouffement par l’Adversaire. Le Voile de Manoppello ne serait-il pas, semblablement, dans l’attente d’une technologie encore à venir, qui lui donnera sa « forme » plénière reproductible ? Ceux qui ont pu contempler ce mystérieux Voile sur place, à Manoppello, font tous remarquer combien les reproductions photographiques restituent mal ce qu’ils ont alors réellement perçu.

Dans son article paru dans le n° 90 de la revue Le Cep, « À propos du voile de Manoppello », le Dr Jean-Maurice Clercq analysait l’image de la Sainte Face du voile de Manoppello et concluait qu’il s’agissait « probablement » d’une copie de la Sainte Face du Linceul de Turin, sous la forme d’une peinture sur soie, plus exactement d’une aquarelle réalisée sur une soie marine, le byssus. Avant de répondre en détail à ses conclusions, il est nécessaire de résumer ce que l’on sait de ce voile.

Que sait-on du voile de Manoppello ?

L’église Saint-Michel Archange, proche de Manoppello, dans les Abruzzes, au sud-est de l’Italie, abrite depuis 1638, dans un cadre, un voile de byssus portant l’image de la Sainte Face du Christ.

Selon Lorenzo Bianchi, qui en rapporta l’histoire dans le mensuel 30 Giorni, ce voile fut donné à Giacom’Antonio Leonelli en 1506. Alors que celui-ci, en conversation avec des amis, se trouvait sur la place de Manoppello à côté de la porte de l’église Saint-Nicolas de Bari, en conversation avec des amis, « arriva un pèlerin inconnu de tous, d’aspect religieux et fort vénérable, qui demanda à s’entretenir à part avec lui d’une chose secrète qui lui serait utile et profitable. Lui faisant franchir le seuil de l’église Saint-Nicolas, il lui donna un petit ballot et, sans le déballer, lui recommanda une grande dévotion pour l’objet qu’il contenait, qui lui assurerait la prospérité matérielle et spirituelle. »

« Se retirant près du bénitier avec ce précieux ballot, Giacom’Antonio l’ouvrit et y découvrit la sainte image du Visage du Christ Notre-Seigneur. Remerciant Dieu d’un si grand don, il remit l’image dans le ballot et voulut inviter chez lui le mystérieux pèlerin, mais celui-ci avait disparu. Ses amis affirmèrent l’avoir vu entrer dans l’église, mais non en ressortir. Toutes les recherches entreprises pour le retrouver dans Manoppello restant vaines, on supposa que ce pèlerin devait être un ange du ciel ou un saint du paradis. Tel est le récit de l’arrivée à Manoppello du voile de la Sainte Face dans la Relatione historica du père Donato Da Bomba, composée entre 1640 et 1646. En 1618, Marzia Leonelli, héritière de Giacom’Antonio, avait vendu le voile à Donat’Antonio De Fabritiis, homme très pieux, qui, à son tour, l’avait donné en 1638 aux capucins de Manoppello. En 1646, un acte notarié authentifia cette donation. Le voile, très abîmé et effiloché, fut nettoyé, égalisé dans ses contours, puis fut tendu “sur un châssis de bois avec un verre de chaque côté” et “orné par frère Remigio Da Rapino”, selon la Relatione. Aujourd’hui encore, l’ostensoir qui contient le voile de la Sainte Face, protégé par ces mêmes verres et placé dans ce même cadre, est exposé à l’intérieur du Sanctuaire qui l’abrite depuis 1638, soit l’église Saint-Michel Archange, située près de Manoppello, dans la province de Pescara dans les Abruzzes, sous l’autorité du diocèse de Chieti. Les caractéristiques du voile et de l’image qui s’y dessine (en recto-verso) sont vraiment uniques. »

« Le voile, qui mesure 17,5 x 24 centimètres (et qui était originellement plus grand) est fait d’un tissage extrêmement fin avec des fils d’environ un millimètre et des intervalles entre deux fils d’environ deux millimètres. Il apparaît de couleur brun doré, mais il peut être transparent selon la perspective et l’éclairage sous lesquels il est examiné. [On ne peut observer le visage que sous un angle particulier ou en plaçant un écran opaque derrière lui. À contre-jour, il est transparent ; à l’ombre, il est de couleur ocre foncé].

Cette couleur et cette transparence ont fait penser qu’il avait été fabriqué avec du byssus ou “soie marine”, c’est-à-dire formé des filaments tirés d’un mollusque appelé Pinna nobilis. »

« Le byssus est un tissu extrêmement fin qui brille comme de la soie et lui ressemble aussi au toucher, d’une légèreté qui le rend presque impalpable. Cette hypothèse sur l’origine du tissu a été soutenue en 2004 par Chiara Vigo, l’une des dernières tisseuses à avoir utilisé ce type de tissu ; elle n’a cependant pas été confirmée par l’examen direct du voile, actuellement placé entre deux verres, ni par des enquêtes morphologiques et structurelles menées avec des instruments adéquats. »

Dans son livre L’Autre Suaire, le journaliste allemand Paul Badde rapporte qu’il a été chercher Chiara Vigo à l’aéroport de Rome, car elle réside en Sardaigne, le premier septembre 2004, et qu’il l’a accompagnée jusqu’à l’église de Manoppello pour lui faire découvrir le voile : « La relique nous apparaît au-dessus de l’autel, telle une hostie rectangulaire opalescente. À travers le fin voile du Volto Santo chatoie le reflet d’un crucifix accrochant les rayons du soleil qui filtrent par les vitraux du chœur. Ayant gravi les marches de l’escalier derrière l’autel, nous voici devant le saint Visage et Chiara Vigo tombe à genoux : “Il a les yeux d’un agneau… et d’un lion”, murmure-t-elle en se signant. Puis elle s’exclame : “C’est du byssus, c’est du byssus !”. Elle dira n’en avoir jamais vu d’aussi fin. Plus tard, elle m’expliqua que les fils du byssus pouvaient être teints au pourpre, mais que l’on ne pouvait pas les peindre.“O Dio ! O Dio mio… c’est du byssus !”, s’exclama-t-elle. Nous pensions tous les deux la même chose : si le byssus ne peut être peint, le visage sur le voile ne peut être une création d’artisteet transcende donc tous les portraits existants. »

« Sur le voile – reprend Lorenzo Bianchi – s’imprime un visage au front haut, aux cheveux tombant sur les épaules, à la moustache clairsemée et à la barbe bipartite. Les yeux ont une position particulière : ils sont légèrement tournés vers le haut, faisant apparaître le blanc du globe oculaire, au-dessous de la pupille. Le visage n’est pas visible si on l’observe par transparence, mais seulement si on le pose sur un fondet, chose singulière, l’image se présente de manière spéciale, avec la même intensité de couleur des deux côtés, aussi bien en recto qu’en verso. En somme, elle a apparemment les caractéristiques d’une pellicule photographique positive. Le visage est clairement asymétrique, avec un côté plus enflé,et l’on distingue des taches qui pourraient être interprétées comme du sang, près de la bouche et du nez qui paraît tuméfié. Ces taches sont bidimensionnelles et sans rapport avec le relief du visage. »

« La joue droite paraît enflée et la barbe est par endroits arrachée, écrit Paul Badde. Le front et les lèvres sont mouchetés de rose, ce qui évoque autant de plaies. Les yeux grand ouverts rayonnent d’une paix intérieure. C’est un visage de compassion, sans colère ni désespoir, sans douleur même. Les lèvres entrouvertes sur les dents semblent souffler un “Ah!” de satisfaction, comme pour saluer une aube nouvelle. »

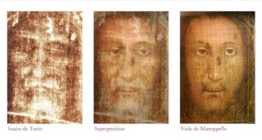

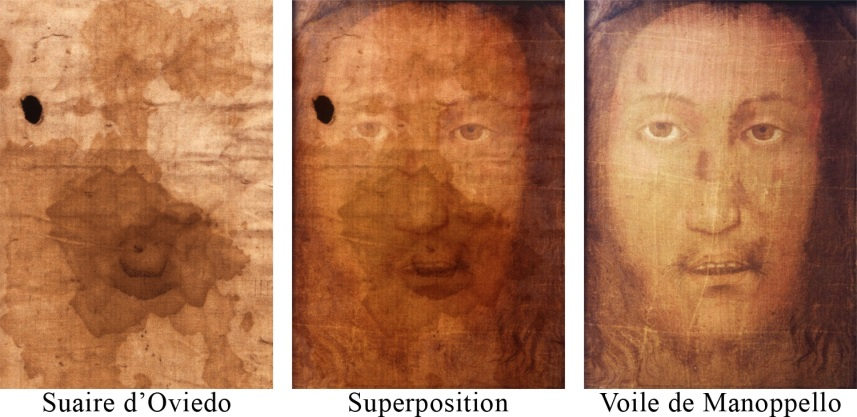

Sœur Blandina Pascalis Schlömer, artiste peintre et iconographe, a montré une si étroite concordance entre la Sainte Face de Manoppello et la Sainte Face du Linceul de Turin qu’on peut superposer les deux images suivant une longue série de « points de contact ». Mais on observe cependant deux différences :

– le visage du Linceul de Turin a les yeux fermés et paraît rigide, alors que celui du voile de Manoppello est plus détendu et a les yeux ouverts ;

– sur le visage du Linceul de Turin, on observe un plus grand nombre de blessures que sur celui du voile de Manoppello.

« En 1998-1999 – poursuit Lorenzo Bianchi – les premières enquêtes à caractère scientifique sur la Sainte Face de Manoppello furent menées par Donato Vittore, professeur à la faculté de médecine de l’université de Bari. Le voile fut examiné avec un scanner digital à haute résolution : aucun résidu de couleur n’était observable entre le fil de la chaîne et celui de la trame. Cette image n’est ni une peinture à l’huile(absence de dépôt de couleur) ni une peinture à l’eau: sur l’image, les contours des yeux et de la bouche apparaissent nettement, sans bavure. Le professeur Vittore a montré en détails les images qu’il avait prises, au cours de différents colloques, dont le dernier eut lieu à Lecce en mars 2007. Si le tissu est bien du byssus, lisse et imperméable, ce serait un argument de plus pour éliminer une peinture : un tel tissu ne peut pas être peint, car la couleur tendrait à glisser en faisant des croûtes,ce que l’on ne voit pas sur le voile. D’autres enquêtes par microscopie et spectroscopie ont été faites par Giulio Fanti, professeur d’ingénierie mécanique et thermique à l’université de Padoue. L’analyse menée aux ultraviolets avec la lampe de Wood a confirmé un test déjà pratiqué en 1971 : ni le tissu ni l’image de la Sainte Face ne présentent une fluorescence appréciable, comme on pourrait s’y attendre en présence de substances d’amalgame des couleurs.

Par contre, les coins supérieurs droit et gauche du voile, qui ont fait l’objet d’une restauration, présentent une fluorescence remarquable. Une restitution en 3D des images acquises a montré d’autres points de correspondance entre l’image du voile de Manoppello et celle du Linceul de Turin. Enfin, contrairement aux apparences, les deux images antérieure et postérieure du voile ne sont pas parfaitement identiques : on trouve dans certains détails des différences singulières, inexplicables, entre le recto et le verso. Elles sont si minimes cependant que l’on peut exclure une intervention humaine. »

L’image du voile de Manoppello paraît donc acheiropoïète [litt. « non faite de main d’homme »] puisqu’elle n’est pas une peinture, et qu’elle se superpose à l’image du Linceul de Turin, mais le Dr Clercq réfute ces deux conclusions. Au terme d’une étude détaillée de la Sainte Face de Manoppello, montrant que l’image du voile de Manoppello n’est pas vraiment superposable à celle du Linceul, il conclut que « l’image du voile de Manoppello est probablement une icône représentant la Face du Christ », « qu’elle est peinte selon les canons artistiques admis à partir de l’observation de la Sainte Face du Linceul de Turin,comme il en est pour les icônes », et que « rien ne permet d’affirmer que l’image du voile de Manoppello soit d’origine miraculeuse, car on y retrouve toutes les caractéristiques d’une peinture sur soie ».

Les deux Saintes Faces sont-elles vraiment superposables ?

Le Dr Clercq rappelle que la Sainte Face du Linceul a une hauteur de 21,9 cm, et estime celle de la Sainte Face du voile de Manoppello à 19,9 cm environ, soit 2 cm de moins. Cette différence de taille n’est pas un argument définitif contre l’authenticité de l’image du voile de Manoppello. À la même échelle, sœur Blandina Schlömer a pu observer une si grande concordance entre les deux Saintes Faces « qu’on peut superposer les deux images suivant une longue série de points de contact ».

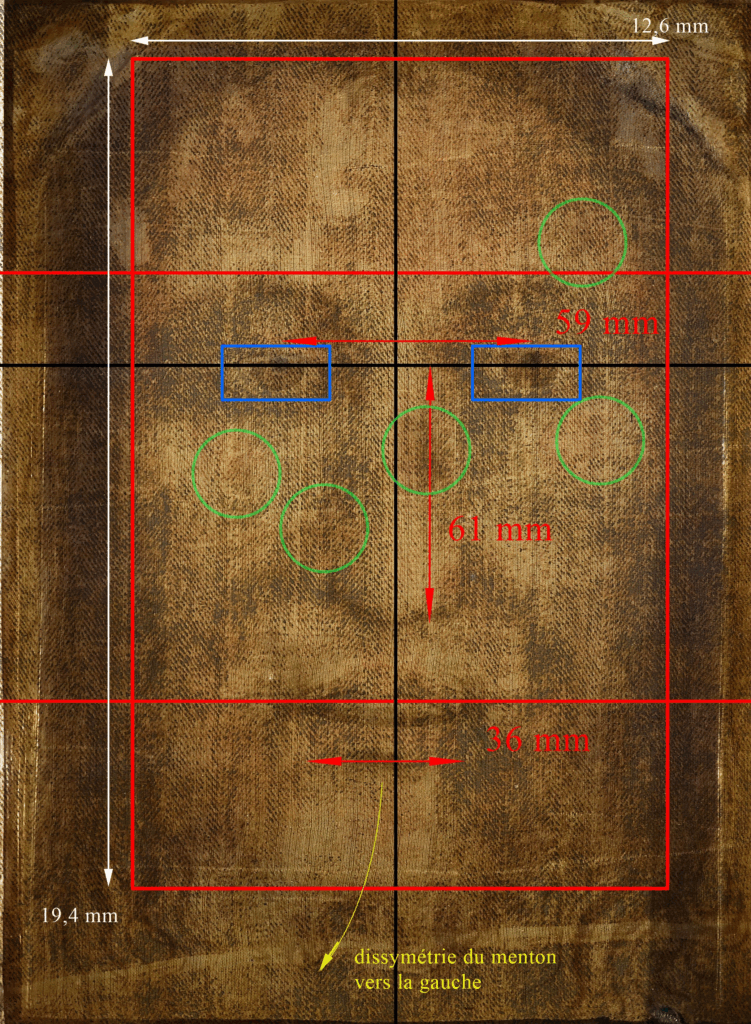

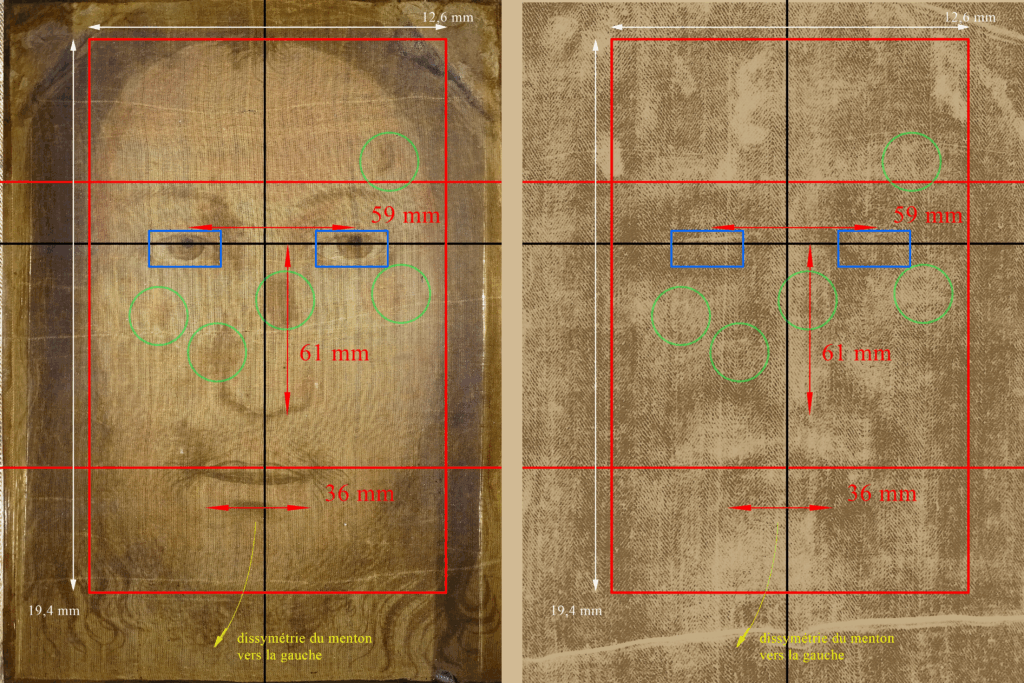

Globalement, il existe de nombreux points de convergence entre les deux Saintes Faces, visibles sans effort sur la photographie de leur superposition (les cercles verts sur l’image ci-après) : le front, les sourcils, les yeux, le nez, la bouche, le menton et même la barbe sont nettement superposables, indice qu’il s’agit bien de la même personne. De même, en utilisant le logiciel Photoshop, Emmanuel Asset a pu réaliser une superposition très convaincante des deux Saintes Faces.

Les deux Saintes Faces sont bien superposables, mais la Sainte Face du Linceul, en négatif, laisse entrevoir un visage bien proportionné, comme ci-dessus à droite.

En comparaison, le visage sur le voile de Manoppello (ci-dessous à droite) paraît moins harmonieux.

Le Dr Clercq observe aussi que l’œil gauche (situé à droite pour nous) de la Sainte Face du voile est plus grand que l’œil droit (situé à gauche pour nous), que la pupille gauche est légèrement plus grande que la pupille droite, que les deux iris sont imparfaitement centrés par rapport aux pupilles, mais, puisque sur le Linceul les yeux sont fermés, on ne peut donc pas les comparer à ceux du voile. L’espacement entre les pupilles, sur le voile, est anormalement étroit, à 0,74 de l’étage moyen1, alors qu’il serait à 0,81 sur la Sainte Face du Linceul : en fait, sur le Linceul, on ne voit pas les pupilles, il est donc impossible d’affirmer qu’elles n’ont pas le même écartement entre elles que sur le voile. On peut faire la même remarque concernant la bouche, fermée sur le Linceul, ouverte sur le voile. Même si le Dr Clercq observe sur le voile une « malposition des quatre incisives, de taille égale », ce qui serait « typique des dents antérieures d’une personne âgée dont les dents se déchaussent (parodontose) », il n’a aucun élément de comparaison avec la Sainte Face du Linceul. Les deux bouches sont superposables sur les deux images mais, sur le voile, « le plan incisif, qui devrait être parallèle à l’axe médian et parallèle à la ligne bi-pupillaire, se trouve légèrement inclinévers le bas à droite de l’image ». Emmanuel Asset note une « dissymétrie du menton vers la gauche » qui explique cette légère inclinaison du plan incisif, mais il l’observe à la fois sur le Linceul et sur le voile, ce qui est donc un élément de ressemblance.

La discordance entre les deux Saintes Faces se limite donc à une différence de taille et d’allure générale. Même si ces deux images n’ont pas de lien direct entre elles, s’étant formées dans des circonstances différentes, rien n’interdit de conclure qu’elles se rapportent au même Visage. L’image de la Sainte Face du voile peut être superposée aussi à celle du Suaire d’Oviedo qui a servi à essuyer le visage du Christ après sa mort sur la Croix. Ainsi donc, bien quelles ne soient pas du tout identiques et qu’elles diffèrent par les circonstances de leur apparition, ces deux images se rapportent-elles bien au même Visage.

La Sainte Face du voile de Manoppello est-elle une peinture ?

Pour Chiara Vigo, un byssus peut être teint, mais ne peut pas être peint. Le professeur Vittore, nous l’avons vu, n’a observé aucun résidu de couleur entre le fil de la chaîne et celui de la trame. Il exclut donc une peinture à l’eau comme à l’huile.

Mais pour le Dr Clercq, une peinture par aquarelle pourrait ne pas être détectée, en raison de la forte dilution des pigments. Notant que le professeur Giulio Fanti a pu observer au microscope « des substances colorées de remplissage dans divers détails anatomiques », il ajoute : « On observe des renforcements de tonalité des couleurs,exactement comme si, une fois la toile peinte, certains détailsavaient fait l’objet de plusieurs “rehauts” sur toile sèche à l’aide d’un colorant plus concentré, déposé sur un pinceau à peine humide, rendant ainsi bien visibles les coups de pinceaux. »

Ce renforcement de « certains détails » de l’image attribués par le Pr Fanti à « des substances colorées de remplissage » – et variant peut-être selon l’éclairage – reste ponctuel car, dans son ensemble, l’image n’est pas une œuvre peinte.Sinon, comment expliquer sa transparence en pleine lumière ? Pour le père Pfeifffer, « l’image provient d’un changement interne aux fils,changement qui fait qu’ils reflètent la lumière de telle sorte que l’oeil humain y voit des couleurs. Ces couleurs se modifient quand la direction des sources lumineuses change ». La sœur Blandina Schlömer ajoute : « Quand la lumière ultraviolette traverse l’étoffe, on voit de nombreuses taches et surtout l’image est très délicate. Lorsque la lumière du jour vient un peu de côté, le visage paraît très compact, coloré en ocre verdâtre, les yeux et les cheveux d’un dessin appuyé. Mais s’il est pénétré par cette lumière, il devient difficile de voir une couleur. »

Pour toutes ces raisons, il nous est impossible de conclure, comme le fait le Dr Clercq, que « l’image du voile de Manoppello est probablement une icône représentant la Face du Christ » puisqu’« elle est peinte selon les canons artistiques admis à partir de l’observation de la Sainte Face du Linceul de Turin comme il en est pour les icônes ». Cette impossibilité saute aux yeux dès qu’on compare l’image, en positif, du Linceul à celle du voile :

La Sainte Face du Linceul de Turin (en positif) et la Sainte Face du Voile de Manoppello

Un artiste, prenant pour modèle la Sainte Face du Linceul, n’aurait jamais pu réaliser l’image de la Sainte Face visible sur ce voile : la Sainte Face du Linceul est difficilement lisible, les traits du visage ne sont pas assez nets pour être copiés directement – d’ailleurs, à partir du VIe siècle, le vrai modèle des icônes était le Mandylion, le portrait du Christ exécuté de son vivant, beaucoup plus net.

Ensuite, cet artiste, en copiant la Sainte Face du Linceul « selon les canons artistiques », aurait respecté l’expression générale de sévérité et d’impassibilité qui s’en dégage, mais n’aurait pas pris la liberté de lui donner un air détendu, et de lui faire ouvrir la bouche et les yeux.

Il paraît invraisemblable, enfin, qu’un artiste du XVe ou du XVIe siècle eût choisi de faire une peinture à l’eau sur un support de byssus, pour copier l’image du Linceul, alors qu’il était courant, à cette époque, d’exécuter les Saintes Faces avec une peinture à l’huile, sur une toile de lin.

Existe-t-il d’ailleurs, quelque part dans le monde, une aquarelle exécutée sur du byssus ?

En fait, la Sainte Face du Linceul et celle du Voile sont les témoins de deux états différents : l’image du Linceul montre Jésus figé dans l’immobilité de la mort, les yeux fermés, tandis que l’image du voile de Manoppello, le montre ouvrant les yeux à une vie nouvelle, le visage encore marqué par les supplices endurés pendant sa Passion. En 1460, le peintre Giovani Bellini a peint un tableau nommé Le Christ bénissant, visible au musée du Louvre.

Bellini s’est très certainement inspiré de la Sainte Face du voile qui devait se trouver alors à Venise, et en a exprimé tout le mystère car, sur sa toile, le visage du Christ lui ressemble de manière frappante.

Quelle est l’origine du voile de Manoppello ?

Le voile de Manoppello, dont l’image a dû se former lors de la Résurrection, ne peut être que le Suaire, le soudarion qui recouvrait la tête et le visage de Jésus-Christ – bien distinct des autres linges, le Linceul et les bandelettes – que saint Jean retrouva « roulé à part » dans le Sépulcre, le matin du dimanche de Pâques : « (Pierre) contemple les linges restés là, et le suaire qui était sur la tête, non pas posé avec les autres linges, mais à part, roulé en un autre endroit. Alors l’autre disciple (Jean), qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car ils n’avaient pas encore compris l’Écriture, à savoir que Jésus devait ressusciter des morts » (Jn, 20, 7-10).

Au VIIe siècle, un certain Arculfe, en pèlerinage à Jérusalem, dit avoir vu « le suaire ayant recouvert la tête de Jésus ». Ce suaire était alors gardé dans un écrin et vénéré par la population, mesurant huit pieds de long.

Arculfe rapporte qu’à l’origine, ce linge sacré « aurait été enlevé du tombeau de Jésus par un juif chrétien dont l’héritage fut partagé entre ses deux fils : celui qui hérita de tous ses biens fut finalement ruiné, et celui qui n’hérita que du seul suaire y gagna, avec sa descendance jusqu’à la cinquième génération, richesses sur terre et salut dans les cieux. Au cours des générations, des juifs non-chrétiens héritèrent du Suaire, ce qui déclencha une dispute avec les chrétiens. Le calife Muawiya Ier aurait appelé les deux parties et jeté le tissu aux flammes pour les départager : celui-ci serait resté suspendu et aurait volé vers le parti des chrétiens » (Encyclopédie Wikipedia).

Il fut ensuite conservé à Constantinople : des manuscrits byzantins du XIIe siècle évoquent le sudarium qui recouvrait la tête de Jésus. En 1201, Nicolas Mésaritès, énumérant les reliques du Christ dans la chapelle du Pharos, cite « le soudarion avec les linges sépulcraux », distinguant donc bien, comme saint Jean, le Suaire du Linceul. Trois ans plus tard, lors du sac de Constantinople organisé par les Vénitiens, le Linceul fut dérobé par les Croisés, tandis que le soudarion était probablement emmené à Venise où, deux siècles et demi plus tard, il deviendra le modèle du peintre Bellini.

Le soudarion aboutit enfin à Manoppello en 1506, apporté par un mystérieux pèlerin que l’on ne vit pas ressortir de l’église dans laquelle il était entré pour donner ce précieux voile à Leonelli, ce qui fit supposer qu’il devait être « un ange du Ciel ou un saint du paradis ». Et, de même que le fils du premier dépositaire du voile « y gagna, avec sa descendance jusqu’à la cinquième génération, richesses sur terre et salut dans les cieux », le mystérieux pèlerin promit à Leonelli, en lui donnant le voile, qu’il lui assurerait « une prospérité matérielle et spirituelle ». À Jérusalem comme à Manoppello, à quinze siècles d’intervalle, le soudarion confère toujours la même protection surnaturelle.

Conclusion générale

L’image du voile de Manoppello n’est pas une icône copiée sur la Sainte Face du Linceul : les deux Saintes Faces, de tailles différentes, se ressemblent au point qu’on peut les superposer à la même échelle, mais le visage du Linceul est figé dans une rigide perfection, tandis que celui du voile paraît bien vivant. Tous deux cependant portent les traces de multiples plaies et contusions, superposables sur les deux images.

Cette image n’a pas été peinte à l’eau sur une soie marine, qui n’est pas du tout le support adéquat. Hier comme aujourd’hui, un artiste peintre serait incapable de reproduire – d’un seul jet et sans bavure – une telle image sur du byssus.

Elle ressemble à une peinture dont certains détails évoquent, par leur caractère plus appuyé, une retouche au pinceau – avec, au microscope, des zones plus colorées – mais elle est dans son ensemble transparente en pleine lumière, alors qu’une aquarelle ne le serait pas. Elle varie aussi en intensité et en couleur selon le type d’éclairage auquel elle est soumise. Et le fait qu’elle soit superposable à la fois à la Sainte Face du Linceul et à la Sainte Face du Suaire d’Oviedo est une preuve supplémentaire que le voile de Manoppello doit être l’authentique soudarion qui recouvrit l’adorable Visage du Christ dans le Sépulcre.

1 Hauteur allant du contour inférieur du nez à la ligne intersoucillaire