Partager la publication "À propos des soi-disant ratés de construction chez l’homme"

Par À propos des soi-disant ratés de construction

Par Pr Pierre Rabischong

« Les rationalistes fuient le mystère pour se précipiter dans l’incohérence. » (Bossuet)

Résumé : Un argument évolutionniste classique consiste à signaler de soi-disant « ratés de construction » chez les organismes vivants : ils prouveraient que tout résulte d’un tâtonnement par essais et erreurs, les ratés étant autant de vestiges de telles erreurs. Sont ici examinés six exemples invoqués récemment, notamment par deux athées : Peter Schuster, chimiste de Vienne, seul scientifique admis comme expert dans un séminaire à l’initiative de Benoît XVI sur l’évolution, à Castel Gandolfo en 2006, et le très médiatisé Richard Dawkins, biologiste à Oxford. Ainsi les cellules sensorielles de la rétine se situent derrière les fibres nerveuses qui relient l’œil au cerveau, alors qu’il semblerait logique de les placer du côté de la lumière qu’elles doivent capter. Mais loin d’être « le plan d’un idiot », comme le stigmatise Dawkins, cette disposition permet la vascularisation des cônes et bâtonnets qui ont besoin d’une grande quantité d’oxygène. On voit de plus ici toute la différence entre l’appareil photo, inerte, et l’organe analogue placé dans un corps vivant. Le sinus maxillaire de la face présente un orifice situé en haut et non en bas du sinus. Derek Denton a critiqué ce « raté » qui ne permettrait pas un drainage optimal. Or cet orifice a pour but la ventilation, ce qui modifie complètement les données du problème. Ces deux premiers exemples suffisent à montrer qu’une connaissance totale des fonctions multiples souvent assumées par un seul organe, est nécessaire à la compréhension de son anatomie. Il en est ainsi du carrefour aérodigestif (critiqué par Schuster) qui nous permet de parler et de manger avec le même organe très complexe : 17 muscles dans la seule langue ! Bref, plaignons ces demi-savants qui croient comprendre et qui passent à côté des merveilles du corps humain.

En tant que spécialistes de la biologie, nous avons tendance à considérer que tous les systèmes: cellules, tissus, organes et appareils font état, quand on les analyse attentivement avec les moyens techniques très perfectionnés dont nous disposons, d’un plan de construction complexe, mais intelligent avec des réponses toujours appropriées aux problèmes techniques d’exécution des diverses fonctions du corps humain.

Cependant il est intéressant de savoir que ce n’est pas le cas de tous et que certains, appartenant aussi bien au camp des agnostiques/athées qu’à celui du haut clergé, émettent des critiques dont nous démontrerons qu’elles ne sont pas justifiées.

Le but de cet article est donc de faire part d’opinions aussi diverses que celle du professeur Schuster, Président de l’Académie des Sciences de Vienne mandaté par le cardinal Schönborn, un proche du pape Benoît XVI, à l’occasion d’une réunion à Castel Gandolfo en septembre 2006, ou que celle de Richard Dawkins, ce biologiste d’Oxford foncièrement athée (cf. son livre: En finir avec Dieu) qui est actuellement un des plus fanatiques partisans de Darwin. Ceci peut étonner, mais pas outre mesure quand on sait que l’Église prend actuellement des positions nettement favorables à la théorie de Darwin, contre laquelle nous sommes un certain nombre à nous efforcer de lutter avec des arguments de nature scientifique.[1]

Sans vouloir entrer dans une polémique avec les personnes, nous allons présenter et réfuter plusieurs exemples de soi-disant défauts de construction ou de ratés, mentionnés par les auteurs précédemment cités: la construction de l’œil, la conformation des sinus de la face, le carrefour aéro-digestif, le nerf récurrent laryngé, et la bipédie.

1. La construction de l’œil.

Chacun sait que l’œil est l’organe de la vision, permettant de distinguer la forme, la couleur, le mouvement et le relief des objets de notre environnement. Cette dernière fonction donne la troisième dimension de l’espace, la profondeur (le Z) grâce à la parfaite fusion pixel par pixel de deux images rétiniennes décalées transversalement. Nous avons deux yeux, mais ne voyons dans notre cerveau qu’une seule image en relief.

Ceci est rendu possible par deux systèmes: d’une part le croisement à 50% des fibres rétiniennes au niveau du chiasma optique, ce qui fait que chaque centre visuel cortical occipital voit un hémi-champ visuel avec fusion des deux hémi-rétines, et d’autre part un point haute résolution placé dans l’axe optique, la macula, qui représente une très grande concentration de cônes (135 000 par millimètre-carré ) et qui donne 80% de la vision. L’exploration visuelle se fait donc en pilotant la macula et en la fixant sur l’objet à regarder (fixation fovéale, une des fonctions les plus puissantes du cerveau). Cette seule fonction, avec toute sa complexité, devrait suffire à considérer le constructeur comme un exceptionnel ingénieur.

Grossièrement, l’œil présente donc deux parties fonctionnellement complémentaires: d’une part une partie optique avec réglage de la quantité de lumière par le diaphragme de l’iris, réduction spatiale de l’image par trois dioptres (la cornée et le cristallin avec ses deux faces à géométrie variable) par le muscle ciliaire permettant la mise au point (autofocus), et d’autre part une partie neurale formée par la rétine. Il faut savoir que celle ci vient d’une évagination du diencéphale, la cupule optique, qui donne naissance à la rétine qui est réellement un cortex modifié à six couches. Elle contient 120 millions de bâtonnets et 6 millions de cônes qui sont les cellules réceptrices connectées avec des cellules bipolaires Y pour les bâtonnets et X pour les cônes. Il y a, dans le fascicule optique qui transporte vers le cerveau les signaux rétiniens, 1 million de fibres nerveuses, ce qui implique une concentration importante de l’information.

Le physicien Hermann von Helmholtz, au XIXe siècle, disait de l’œil: « Si un opticien voulait me vendre un instrument ayant tous ces défauts, je trouverais tout à fait justifié de lui reprocher sa négligence dans les termes les plus forts et de lui rendre son instrument. » Schuster et Dawkins ont eux aussi violemment critiqué le fait que la rétine soit montée à l’envers (selon eux), puisque les cellules sensorielles sont orientées vers l’arrière si bien que la lumière porteuse d’images doit traverser toute la masse de fibres nerveuses des couches rétiniennes, lesquelles convergent vers une zone de sortie du globe oculaire que nous appelons la papille optique et qu’on désigne comme la tache aveugle.

Et Dawkins d’ajouter: « Renvoyez moi ça, ce n’est pas simplement un mauvais plan, c’est le plan d’un parfait idiot ! » Bien entendu, l’idiot n’est pas celui qu’on pense, car ces propos aberrants montrent bien la différence entre un théoricien à la recherche de l’optimisation d’un système artificiel et le biologiste qui comprend le vrai problème.

Celui-ci est à l’évidence la vascularisation des cellules sensorielles qui travaillent beaucoup et ont donc besoin d’une grande quantité d’oxygène, ce qu’il est impossible évidemment de fournir sur la face tournée vers la lumière. Il y a de ce fait une grande différence entre une cellule photo-digitale d’appareil photo moderne et un cône ou un bâtonnet rétiniens. C’est pourquoi la bonne solution est effectivement de placer la surface des cônes et bâtonnets au contact direct d’une membrane vasculaire, la choroïde qui est intelligemment doublée par un épithélium pigmenté faisant office de chambre noire et qui augmente la résolution et le contraste de l’analyse d’image.

À cette occasion, il est important de prendre conscience du sectarisme de Dawkins et de l’obscurantisme scientifique de ce qu’on peut appeler un « darwinisme-religion ». Il écrit en effet que l’œil est malgré tout efficace parce que « la sélection naturelle, qui agit comme un nettoyeur d’innombrables petits détails, est intervenue après la grande erreur initiale qui avait consisté à installer la rétine en la tournant vers l’arrière, et elle a refait un instrument de précision de grande qualité ». Cette croyance aveugle en la toute puissance de la sélection naturelle est bien la marque d’une dérive qui n’a rien de scientifique. Il parle aussi de « bricolage ultérieur de l’évolution » en reprenant l’expression introduite par François Jacob, ce qui témoigne ici à l’évidence d’un manque de connaissance biologique à l’échelle macroscopique.

2. Les sinus de la face.

Ce sont des cavités aériennes qui occupent une grande partie de la face: sinus frontal en haut, maxillaires sur les côtés, ethmoïdaux de chaque côté de la gouttière olfactive, et sphénoïdal juste en dessous de la loge dite selle turcique contenant l’hypophyse. D’ailleurs on enlève actuellement certaines tumeurs de l’hypophyse par une voie endoscopique nasale trans-sphénoïdale.

Ces cavités ont beaucoup d’avantages. En premier lieu, elles allègent le squelette facial tout en préservant sa solidité mécanique. On peut ainsi les apparenter aux structures en nid d’abeille, légères et solides, qu’on met dans les ailes des avions actuels. On parle de corps creux (hollow bodies) où c’est la géométrie des structures qui crée la résistance mécanique.

En second lieu, elles servent de caisse de résonance pour l’émission des sons des phonèmes et des morphèmes, qui font le langage articulé, si représentatif de l’espèce humaine.

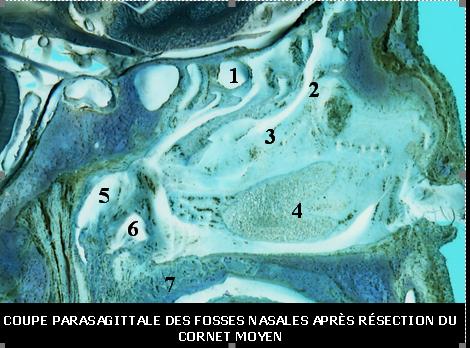

Figure 1 : Coupe sagittale des fosses nasales montrant la gouttière unci-bullaire où se jettent les canaux des sinus frontal, maxillaire et ethmoïdaux ainsi qu’en arrière l’orifice naso-pharyngien de la trompe auditive.

Légende : 1. Cellules sinusiennes ethmoïdales. 2. Canal fronto-nasal (sinus frontal). 3. Méat moyen (sous le cornet moyen réséqué). 4. Cornet inférieur. 5. Naso-pharynx. 6. Orifice de la trompe auditive (trompe d’Eustache).7. Voile du palais.

Enfin, en étant ventilé par le flux aérien nasal, ils jouent un double rôle de régulateur thermique des structures avoisinantes: orbites, arcades dentaires, hypophyse, et d’incubateur immunologique. Cette dernière fonction a été suggérée par une équipe belge au vu de la conformation des cellules ethmoïdales placées au-dessus des fosses nasales sous forme de deux couloirs parallèles. Comme tous les sinus viennent au départ d’un bourgeonnement de la cavité nasale, ils y sont tous raccordés par un canal. Or l’air inspiré contient en suspension de nombreuses poussières et microbes de toute sorte, ce qui d’ailleurs justifie pleinement le cercle actif de défense immunitaire décrit par Waldeyer avec les amygdales palatines et vélaires (les végétations), qui font de moins en moins le pain quotidien des ORL.

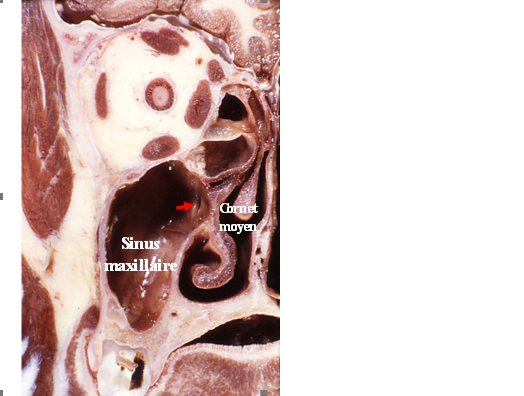

Figure 2 : le sinus maxillaire et son orifice. Coupe frontale de l’hémiface droite vue de l’avant avec l’orifice naturel du sinus maxillaire marqué d’une flèche rouge.

Car le très jeune enfant est équipé d’un système lymphocytaire très élaboré mais non encore « rodé ». Il entre en contact au début de sa vie avec cette atmosphère chargée de microbes pénétrant dans les cellules ethmoïdales, lesquelles se comportent alors comme des incubateurs immunitaires, c’est-à-dire qu’elles préparent des anticorps contre les germes. Ce mini-laboratoire doit être préservé, et on sait maintenant que donner systématiquement des antibiotiques dès que le nez de l’enfant devient « mouchu » est une erreur. Il faut le laisser avoir ces expériences immunisantes, même si survient un peu de fièvre, autre réaction naturelle de défense tendant à tuer les germes. Il faut savoir attendre sous le contrôle d’un bon médecin (il en existe encore), pouvant décider en fonction de la clinique et du profil de l’enfant s’il y a vraiment lieu de prescrire des antibiotiques.

Les sinus sont donc faits pour contenir de l’air, et la muqueuse qui les tapisse a des cellules ciliées (bien étudiées par Stammberger, de Vienne) ayant un mouvement vibratile qui pousse les mucosités vers l’orifice de sortie.

Ils ne doivent pas être ventilés abondamment, pour ne pas créer de turbulences et perturber ainsi le flux aérien nasal ; il est donc logique qu’ils aient un petit orifice de communication. Ils s’ouvrent tous, frontal, ethmoïdes et maxillaires sauf le sinus sphénoïdal, dans une gouttière placée sous le cornet moyen à mi-hauteur du plancher horizontal des fosses nasales (Fig.1).

Bien entendu certains, dont curieusement l’anti darwinien australien Derek Denton, ont critiqué la position haute de l’orifice du sinus maxillaire en affirmant qu’il n’était pas du tout adapté au drainage du sinus (Fig. 2).

C’est une fois de plus une erreur d’interprétation, car sa fonction n’est pas de drainer le sinus mais de le ventiler faiblement. Les sinusites sont très fréquentes. Elles peuvent souvent devenir chroniques, nécessitant traitement général plutôt que local, car les incubateurs sinusiens, sauf si l’infection est d’origine dentaire, font partie intégrante de l’homéostasie, c’est-à-dire de l’équilibre biologique général.

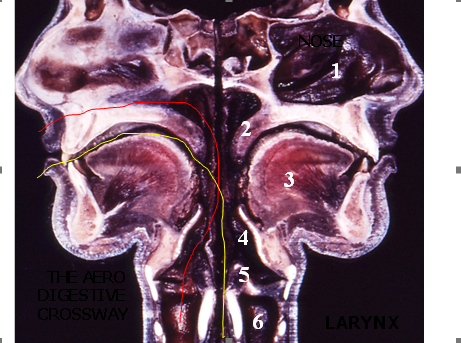

3. Le carrefour aéro-digestif (Fig. 3).

Deux conduits de nature différente se trouvent dans la partie viscérale de la face et du cou: l’un, aérien (en rouge), est chargé d’amener l’air dans les poumons et de le rejeter à l’extérieur et l’autre, digestif (en jaune), part de la salle à manger buccale pour aller dans l’œsophage puis l’estomac.

Figure 3 : le carrefour aéro-digestif. Coupe sagittale de la face d’un sujet de 21 ans (étudiant en médecine décédé au début de ses études médicales et dont la famille a décidé de nous donner son corps pour effectuer des recherches anatomiques. Hommage à ce jeune étudiant et à sa famille). La coupe montre de façon très claire le croisement de la voie aérienne (en jaune) et de la voie digestive (en rouge). Noter la position de l’épiglotte entre la base verticale de la langue et le bourrelet aryténoïdien.

Légende : 1. Fosses nasales. / 2. Voile du Palais./ 3. Langue./4. Epiglotte./ 5. Bourrelet aryténoïdien./ 6. Larynx.

Le physicien Schuster considère comme un vice de construction que ces deux voies ne soient pas complètement séparées, compte tenu de leurs différences de contenu. Là encore on assiste à l’incompréhension d’un physicien face à un problème biologique. En effet, le croisement des deux voies est une solution techniquement intelligente. La salle à manger buccale, occupée par la langue avec ses 17 muscles, sert à mastiquer non seulement des aliments très divers, mais aussi des sons pour donner la possibilité d’émettre (fonction phonatoire) des phonèmes, morphèmes et phrases complètes, ce qui constitue une des caractéristiques humaines majeures : la parole articulée.

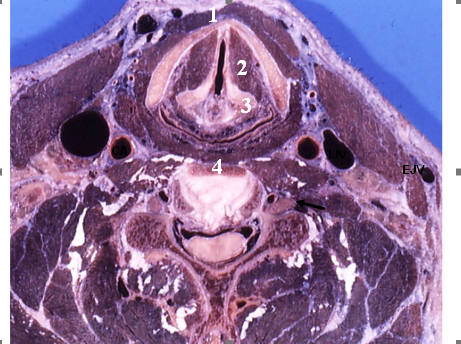

Figure 4 : Coupe horizontale du cou passant par le larynx et montrant les deux cordes vocales entourant la fente glottique.

Légende : 1. Cartilage thyroïde / 2. Corde vocale musculaire / 3. Cartilage aryténoïde / 4. Corps de la vertèbre cervicale.

Le larynx grâce aux vibrations des cordes vocales (Fig. 4) et à la mobilité laryngée émet des sons d’intensité et de tonalité fréquentielle variable d’un sujet à l’autre, avec une régulation fine apportée par l’oreille. Les sourds congénitaux sont obligatoirement muets.

Ce nécessaire carrefour aéro-digestif impose évidemment une circulation contrôlée. L’air peut aller prioritairement dans la trachée et les poumons, mais aussi s’égarer dans l’œsophage et l’estomac ; son élimination ultérieure plus ou moins sonore faisant partie d’usages culturels variés. Par contre, les aliments solides ou liquides ne doivent pas pénétrer dans le larynx et la trachée. Il existe donc des orienteurs de flux jouant le rôle des policiers dans les carrefours.

Ils sont actifs en premier lieu dans la déglutition, opération fortement automatisée que nous utilisons des milliers de fois par jour et qui propulse en arrière le contenu digestif alimentaire, en respectant le sens unique de la voie laryngée. La couverture du larynx est effectuée par un double mouvement de rétro pulsion linguale et d’ascension du larynx qui crée une sorte de « bouche » entre la base de la langue verticale et le bourrelet aryténoïdien, formé par les deux cartilages aryténoïdes réunis par le muscle inter-aryténoïdien.

Dans ce mouvement, un clapet fibro-cartilagineux en forme de pétale est rabattu sur l’ouverture du larynx, en débordant entre les lèvres de cette bouche et sa forme en tuile à deux pentes en fait un orienteur du flux digestif vers les côtés (gouttières pharyngo-laryngées ou sinus piriformes) en opérant ainsi une latéralisation de la voie digestive, qu’on voit très bien quand on en fait la visualisation radiologique.

Si par hasard la fermeture laryngée (rôle sphinctérien) n’est pas parfaite et que des particules pénètrent dans le vestibule laryngé, un réflexe de toux très efficace chasse les intrus.

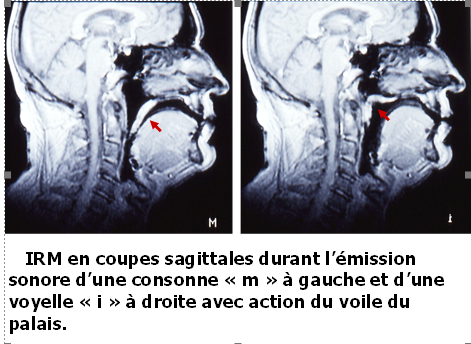

En second lieu, le contrôle de la circulation se fait aussi dans la phonation en orientant les sons laryngés, soit prioritairement vers les fosses nasales (consonnes nasalisées m, n) soit uniquement vers la cavité buccale pour les voyelles par exemple (a, e, i, o, u) (Fig.5).

Figure 5 : rôle articulatoire du voile du palais et de la langue. Imagerie par résonnance magnétique (IRM) de l’émission d’une consonne nasalisée « m » à gauche et d’une voyelle « i » avec dans ce cas, contraction du releveur du voile tirant celui-ci vers l’arrière et fermant le naso-pharynx sans ouvrir la trompe auditive.

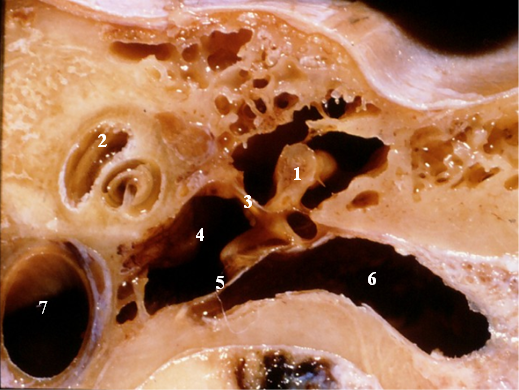

Légende : 1. Tête du marteau. / 2. Cochlée. / 3.Tendon du muscle tenseur du tympan. / 4. Caisse du tympan. /5. Membrane tympanique. / 6. Conduit auditif externe. /7. Artère carotide interne.

L’orienteur de flux principal est le voile du palais, une formation attachée au bord postérieur du palais osseux et qui a deux muscles importants: le releveur du voile qui le tire vers l’arrière et peut ainsi obturer le naso-pharynx, et le tenseur du voile, un rideau placé latéralement par rapport à la trompe auditive (ou dite d’Eustache). Celle-ci répond à un problème qu’il faut avoir compris pour, à l’opposé de Schuster, s’émerveiller de l’extraordinaire organisation de cette région complexe.

Le problème de la trompe, qui est un conduit fibro-cartilagineux reliant l’oreille moyenne où se trouve la chaîne des osselets et le naso-pharynx, est directement en rapport avec l’audition. Cette fonction importante permet d’identifier des vibrations dans l’air (éventuellement aussi dans l’eau) en les captant au moyen d’une membrane souple, le tympan (1), sur lequel se fixe le marteau (2), articulé avec l’enclume (3) puis avec l’étrier (4) qui se place sur la fenêtre ovale 5) et transmet le train vibratoire après l’avoir amplifié ou réduit (rôle du petit muscle stapédien (6) fixé sur l’étrier) vers la cochlée (7) placée dans l’oreille interne (Fig. 6).

Figure 6 : La complexité de l’oreille interne. Coupe frontale de l’oreille avec vue du marteau fixé sur le tympan et recevant le tendon du muscle tenseur du tympan réfléchi à 90°. Noter la position de la cochlée proche de l’artère carotide interne (ce qui permet d’entendre ses battements artériels dans l’effort).

Cette cochlée (dite aussi limaçon, en raison de sa forme) est un fantastique analyseur de fréquence nano-technologique qui, chez l’homme, identifie les fréquences audibles du grave à l’aigu entre 25 et 25000 Hz (1 hertz = une vibration par seconde). Or on sait, avec la connaissance que nous avons des instruments de percussion, que, pour être optimale, la bonne captation des vibrations par une membrane impose la même pression sur les deux faces.

La membrane tympanique comporte une face externe en rapport avec l’extérieur par le conduit auditif externe. L’autre face, interne, ferme la cavité tympanique (caisse du tympan) où se trouve la chaîne ossiculaire mentionnée précédemment. La pression peut ne pas être identique sur les deux faces et on en fait l’expérience en allant en montagne ou en avion.

Les avions sont pressurisés pour une altitude de l’ordre de 2000 m. Au décollage et à l’atterrissage, les oreilles « bourdonnent » et l’audition est atténuée. Il suffit alors d’avaler sa salive ou une boisson pour faire disparaitre cette sensation. C’est précisément la trompe auditive, réunissant la caisse du tympan et le naso-pharynx, qui va jouer ce rôle.

Alors survient un autre problème: la voix émise par le larynx et le modulateur buccal (dans lequel la langue par ses déformations crée des zones spécifiques de « formants » sonores) sort normalement par l’orifice buccal pour atteindre l’oreille, ce qui est indispensable pour le contrôle de l’émission verbale. En mettant un tuyau entre la face interne du tympan et le naso-pharynx, on crée une voie de communication vibratoire plus courte que la précédente avec un risque de déphasage (les patients avec une béance tubaire se plaignent, quand ils parlent, de ressentir une impression désagréable).

Donc à la question : faut-il laisser la trompe auditive en permanence ouverte (pour égaliser les pressions interne et externe) ou en permanence fermée (pour ne pas perturber l’émission verbale) ?, on est obligé d’opter pour la deuxième éventualité. Comme il faut cependant ouvrir la trompe en cas de pression extérieure différente pour rétablir l’équipression obligatoire pour un bon rendement de la captation vibratoire tympanique, il faut impérativement le faire seulement quand le larynx ne fonctionne pas, c’est-à-dire durant la déglutition ou le bâillement.

Pendant la phonation, le voile est tiré en arrière à la demande pour voyelles et consonnes, mais le releveur du voile qui en est responsable ne doit pas ouvrir la trompe. L’ouverture très brève (40 centièmes de seconde) se fait donc par une co-contraction du releveur et du tenseur du voile, lequel est digastrique avec un petit muscle, le tenseur du marteau qui, en se contractant, empêche le marteau d’être expulsé lors de la phase active d’équipression.

Le système est incroyablement subtil, car la trompe, qui est un tube assez rigide, a cependant une paroi fibreuse sur laquelle s’attache le muscle tenseur du voile. Le releveur est sous la trompe et, en se contractant, il soulève la valve tubaire sans l’ouvrir et c’est le tenseur qui, en tirant sur la partie fibreuse de la trompe, permet son ouverture.

Il n’est pas si facile de bien comprendre ce mécanisme physiologique complexe que nous utilisons cependant de très nombreuses fois tous les jours, mais ce qui importe ici, c’est d’être sûr qu’il y a dans cet ajustement fonctionnel délicat mais très fiable une telle intelligence technique que sa reconnaissance suffit à éliminer tout facteur aléatoire. C’est aussi une raison valable de manifester notre enthousiasme (des mots grecs én (εν) et Théos (θεος) : le constructeur-Dieu en nous) !

4. Le nerf laryngé inférieur ou récurrent.

Le larynx est suspendu à l’os hyoïde, lui-même raccordé à la mandibule. Il est formé par des cartilages : un bouclier en avant (thyroïde ou pomme d’Adam, qui n’a jamais pu être avalée!), une bague de raccordement à la trachée (cricoïde, en forme d’anneau) et deux cavaliers à cheval sur la margelle de l’anneau et porteurs de la corde vocale musculaire pouvant changer sa raideur mécanique par contraction active, et vibrer dans la colonne aérienne (anche variable) pour l’émission des différents sons aigus et graves. L’innervation du larynx est assurée par le nerf vague, appelé ainsi parce qu’on ne comprenait pas à l’époque sa véritable constitution qui est faite, d’une part de fibres nerveuses distribuées au territoire du quatrième arc viscéral (pharynx, larynx) et d’autre part d’un contingent important de fibres parasympathiques viscérales qui vont du tronc cérébral jusqu’au petit bassin.

C’est la raison pour laquelle on l’appelle désormais nerf pneumogastrique, encore qu’il ne se distribue pas qu’aux poumons et à l’estomac mais à tous les viscères thoraco-abdominaux (cœur, poumons, tube digestif, appareil urinaire, glandes digestives et endocrines). Pour ce qui est du larynx, il donne une branche sensitive (nerf laryngé supérieur) pour la muqueuse laryngée et une branche motrice pour les muscles intrinsèques du larynx (nerf récurrent), les muscles extrinsèques étant innervés par le plexus cervical. Le nerf récurrent, comme son nom l’indique, doit remonter vers le larynx dans lequel il pénètre par en bas pour innerver, entre autres, les cordes vocales et tous les muscles qui font se déplacer les cavaliers aryténoïdiens, soit vers l’extérieur (abduction) soit vers l’intérieur (adduction). Ce jeu subtil est le secret de la voix, qu’on peut perdre par section accidentelle du nerf récurrent (résection de la glande thyroïde ou du larynx) ou par compression par une tumeur. Pour faire remonter ce nerf récurrent, ce qui est son trajet logique pour innerver les cordes vocales, il faut donc obligatoirement, après sa descente, qu’il contourne une structure anatomique pour remonter vers le larynx. Celle-ci, à l’évidence, pour éviter la compression du nerf, ne peut pas être une structure rigide telle qu’un os, mais un vaisseau souple de la région: à droite l’artère sous-clavière et à gauche la crosse aortique.

Dawkins – toujours lui ! – a écrit toute une diatribe sur le nerf récurrent qu’il considère comme une imperfection évolutive. Au Royal Veterinary College de Londres, il put assister en 2009 à la dissection, qui fut fortement médiatisée, d’une jeune girafe. Il constata alors, compte tenu de la grande longueur du cou de l’animal, que le nerf vague se dirigeait vers le cœur en abandonnant la branche récurrente qui remontait sur une grande longueur en direction du larynx placé sous la tête. Dawkins se lança alors dans une explication fumeuse sur le pourquoi de cette erreur de l’évolution, qui serait due à un problème de coût marginal [!].

Il conclut que « ce long détour bizarre…est exactement conforme à ce que l’on attend de l’évolution par la sélection naturelle et ce n’est pas du tout ce que l’on attend d’un concepteur intelligent, quel qu’il soit ». Ainsi, il admet les nombreuses imperfections de l’évolution, qu’il croit devoir être corrigées par des « bricolages » ultérieurs, comme le disait François Jacob.

Cela rejoint ce que Chaline de Dijon, autre darwinien convaincu, disait des gènes architectes ou HOX, qu’on retrouve aussi bien chez la mouche que chez l’homme, ce qu’il interprétait comme une preuve de l’existence d’un ancêtre commun, alors que nous, nous le comprenons comme la marque d’un Constructeur unique qui ne réinvente pas tout à chaque construction d’une espèce nouvelle.

5. La bipédie.

Ce dernier sujet, très vaste, a été et demeure un sujet de controverses acharnées. Certains paléontologues en font la cause principale de l’hominisation. Les singes, chassés de la forêt vers la savane, auraient eu l’obligation, pour survivre à leurs ennemis, de se dresser sur leurs membres postérieurs pour regarder au-dessus des hautes herbes. Et l’on prend vite des habitudes ! Lucy, l’australopithèque favorite de Coppens, bien que très incomplète dans les ossements qu’on a trouvés d’elle, a été modélisée avec l’aide des puissants moyens de Dassault pour lui inventer une démarche ondoyante, que nous reconnaissons à notre époque chez certaines créatures pour des motifs particuliers. Et, bien entendu, la station debout [c’est bien connu !] libère le membre supérieur et la main de leur rôle locomoteur. Cela aurait permis le développement du cerveau et l’augmentation du volume crânien, pour arriver, à partir de Ramapithecus ou d’Orrorin Tugenensis ou même de Toumaï (selon les écoles), à Homo sapiens sapiens. Cette divagation fantaisiste a donné lieu à la production de films supervisés par Coppens, et montrant de façon reconstituée et animée par des acteurs de bonne volonté, cette naissance de la bipédie avec ses conséquences énormes sur l’évolution.

L’homme a la propriété de pouvoir se tenir debout et de marcher sur deux membres avec une gestion très automatisée de la séquence et de l’équilibre dynamique nécessaire à sa stabilisation. Mais il faut dire d’emblée qu’il n’est pas le seul à bénéficier de cette fonctionnalité, car tous les oiseaux sont des bipèdes. Certains ne peuvent pas voler, comme les autruches. Mais les voir courir à grande vitesse dans la savane, montre à l’évidence qu’elles ont les mêmes problèmes biomécaniques que nous, avec les deux fonctions essentielles de la locomotion: la propulsion et la stabilisation.

Dans le même ordre d’idée, voir les pingouins Empereur marcher sur la glace en balançant leurs moignons d’ailes, qu’ils n’utilisent que pour « voler » dans l’eau, nous oblige à penser que, bien que vrais bipèdes, leur cerveau n’a pas poussé assez pour en faire des hommes !

L’autre tendance est de dire que la bipédie de l’homme est relativement récente et donc que l’homme est insuffisamment ou mal redressé, ce qui expliquerait l’extrême fréquence du mal de dos.

Le modèle quadrupède de la colonne vertébrale est celui d’une arche à une seule courbure posée sur deux piliers, l’un en avant (le membre antérieur) et l’autre en arrière (le membre postérieur). Le milieu de l’arche correspond à ce qu’on appelle la vertèbre intermédiaire (T10), centre d’action d’un muscle bien développé, le muscle épi-épineux qui est chez l’animal le moteur du changement de direction de la locomotion, par inclinaison latérale droite ou gauche du rachis. Incidemment, ceci permet à votre chien, si vous en avez un, de se flairer l’arrière train, ce qu’il est impossible à un humain de faire. Les apophyses épineuses sont pour la partie antérieure inclinées vers l’arrière et c’est l’inverse pour la partie postérieure (anticlinie et rétroclinie).

Chez l’homme, le rachis est en position verticale avec des courbures inversées : concavité vers l’arrière (lordose) aux niveaux cervical et lombaire et vers l’avant au niveau thoracique (cyphose). Ces courbures n’existent pas encore chez le nouveau-né. Elles apparaissent au moment du démarrage spontané de la marche bipède. C’est une conformation qui tient parfaitement compte du problème mécanique des poutres verticales mises en compression en évitant ce qu’on appelle le « flambage ». Ce phénomène caractérise la déformation imprévisible d’une poutre verticale comprimée, qui peut se rompre dans n’importe quelle direction. Or la bonne façon de contrôler le flambage est de « préorienter » la déformation en courbant la poutre. C’est exactement ce qui se passe pour la colonne vertébrale humaine. Des muscles nombreux et d’un agencement complexe mais logique assurent cette stabilisation rachidienne et expliquent par leur dysfonctionnement une grande partie de la pathologie du rachis.

De ce fait, le mal de dos si fréquent (une des premières causes d’arrêt de travail) ne vient pas d’un défaut de conception du système ou, comme on le dit sans savoir, d’un redressement incomplet ou encore du « bricolage » à partir d’un rachis de quadrupède. Il vient de l’usure avec le temps (ce que nous appelons l’anatochronèse) des structures anatomiques et, en particulier, des disques intervertébraux. Ceux-ci sont de merveilleux amortisseurs hydrodynamiques qui, soumis à des efforts importants en compression et cisaillement, finissent par se fissurer en expulsant éventuellement leur gel fibreux hydrophile vers l’arrière, créant ainsi la hernie discale.

La présence, au voisinage direct, des racines nerveuses et du ganglion spinal, premier centre de traitement du signal douloureux, explique ces lombalgies et sciatalgies si fréquentes qui nécessitent un traitement approprié, soit médical soit chirurgical. Il y a malheureusement beaucoup d’échecs en raison de la nécessité d’un bon diagnostic et d’un bon médecin pour le faire et le traiter.

On retrouve donc aussi, sur la colonne vertébrale humaine, une vertèbre intermédiaire (qui est cette fois T12), vertèbre transitionnelle très souvent impliquée dans les lombalgies. Le muscle épi-épineux existe aussi, mais il n’a plus la même fonction et se trouve très réduit. En effet, les changements de trajectoire dans la marche bipède de l’homme se font par rotation au niveau de la hanche, ce qui justifie la présence du col fémoral (qui n’existe pas chez les quadrupèdes). On peut alors comprendre que ce ne sont pas les caprices mutationnels d’une évolution hasardeuse qui peuvent organiser d’une aussi belle manière la parfaite organisation mécanique du corps humain.

En conclusion, ces exemples de mauvaise interprétation de soi-disant « défauts de construction » chez l’homme (qui en réalité n’existent pas) doivent nous inciter à parfaire nos connaissances pour pouvoir défendre intelligemment et efficacement un programme dont le Concepteur et Constructeur mérite, bien qu’il soit invisible et muet, toute notre admiration.

[1] Ndlr. Se reporter notamment aux Actes du symposium tenu à l’université de La Sapienza, à Rome, le 3 novembre 2008 : A Scientific Critique of Evolution, sous la direction de Pierre RABISCHONG & Fabio SCOPPA, disponibles auprès du CEP (7 € franco).