Partager la publication "L’évolutionnisme, une projection sur la Nature du mythe du Progrès"

Par Tassot Dominique

Résumé : Le grand public se représente l’Évolution comme une théorie scientifique, voire comme un fait irrécusable, et cette apparence est pour beaucoup dans la croyance généralisée à une lente transformation progressive des êtres vivants. Il est donc utile de noter que l’idée avait commencé par une sorte de rêverie littéraire, avant que des naturalistes (Lamarck, Darwin, etc.) lui donnassent les formes scientifiques sous lesquelles nous la connaissons. Puis des philosophes, comme Spencer, en firent comme une loi nécessaire et générale de la Nature, une sorte de promesse d’un perfectionnement automatique des sociétés autant que des êtres. Les révolutionnaires virent aussitôt le parti à en tirer : détruire l’ancien monde, donc faire place au nouveau, n’était donc plus une régression barbare pour la Cité, mais l’assurance d’accélérer sa marche en avant. « On ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs », aimait à dire Krouchtchev, lorsqu’il exécutait fidèlement les ordres de Staline en Ukraine ! Le christianisme lui aussi, avec Teilhard et ses émules, devint la victime consentante du mythe et peut-être n’en est-il pas encore délivré…

Introduction

Le caractère « mythique » de l’évolution1 des espèces, sa finalité cosmogonique comme son fonctionnement proprement mythologique, ont été notés depuis longtemps par les scientifiques évolutionnistes eux-mêmes.

En 1957, le biologiste et académicien Jean Rostand faisait la « une » du Figaro Littéraire avec un article où il qualifiait l’évolution de « conte de fées pour grandes personnes2 ». Pierre-Paul Grassé, titulaire à la Sorbonne de la chaire de « zoologie, évolution des êtres organisés », vice-président de l’Académie des Sciences, écrivait en 1978 : « Aujourd’hui, nous avons le devoir de détruire le mythe de l’évolution… Il faut amener les biologistes à réfléchir sur la légèreté des interprétations et des extrapolations que les doctrinaires présentent en les imposant comme des vérités démontrées3. »

Et le généticien australien Michael Denton, dans son livre à succès L’Évolution, une théorie en crise écrivait : « L’Évolution est le mythe cosmogonique du XXe siècle4. »

Car cette croyance en l’évolution, presque universellement partagée aujourd’hui, n’est qu’une variante, mais singulièrement influente, du mythe du Progrès.

Nous le montrerons ici en trois temps :

1er Les prodromes littéraires de l’évolution au XVIIIe siècle.

2e L’élaboration du mythe en théorie scientifique au XIXe siècle.

3e Les drames sociaux provoqués au XXe siècle.

1er Les prodromes littéraires de l’évolution au XVIIIe siècle.

L’idée d’une évolution « progressive », donc d’une perfectibilité des êtres vivants, a surgi dès le milieu du XVIIIe siècle.

Benoît de Maillet avait été nommé Consul de France en Égypte en 1692. Il y resta seize ans et remarqua des barques pétrifiées à grande distance de la Méditerranée. De là l’idée d’un « retrait des mers » ayant abouti à une « terrestrisation » des espèces marines. Il écrit en 1748 : « Pour en venir à ce qui regarde l’origine des animaux, je remarque qu’il n’y en a aucun marchant, volant ou rampant, dont la mer ne renferme des espèces semblables ou approchantes, et dont le passage d’un de ces éléments à l’autre ne soit possible, probable même, soutenu d’un grand nombre d’exemples5. » Et d’ajouter : « la transformation d’un vers à soie ou d’une chenille en papillon serait mille fois plus difficile à croire que celle des poissons en oiseaux, si cette métamorphose ne se faisait chaque jour sous nos yeux6. »

L’homme lui-même a donc dû suivre cette loi générale : « Dans quel état croyez-vous que les races humaines se soient trouvées au sortir de la mer ? Farouches, muettes, sans raisonnement, elles ont erré longtemps sur la terre et habité les cavernes avant qu’elles eussent acquis l’usage d’articuler des sons, de les approprier à certaines idées, et de communiquer leurs pensées et leurs connaissances à leurs enfants7. »

Maillet annonce ainsi les considérations de Jean-Jacques Rousseau sur « l’état de nature » où auraient vécu les hommes avant de former des sociétés ; mais Rousseau, lui, voulait exclure l’animal de cette loi du progrès, fondée sur la « faculté de se perfectionner », « faculté qui à l’aide des circonstances, développe successivement toutes les autres, et réside parmi nous tant dans l’espèce que dans l’individu8 ».

Notons ici au passage cette illusion d’une espèce analogue à un individu qui ne mourrait jamais, et cumulerait ainsi les transformations et les adaptations advenues à tous ses représentants.

Mais le « philosophe » qui a le mieux décrit la notion moderne d’espèces évanescentes, se transformant sans cesse, est sans conteste Diderot. En 1754, dans son Interprétation de la Nature, faisant droit aux longues durées que les géologues commençaient d’assigner à la terre, il écrit :

« De même que dans les règnes animal et végétal, un individu commence… s’accroît, dure, dépérit et passe, n’en serait-il pas de même des espèces entières ? L’embryon a passé par une infinité d’organisations et de développements… il s’est écoulé des millions d’années entre chacun de ces développements… il a peut-être encore d’autres développements à subir et d’autres accroissements à prendre qui nous sont inconnus9. »

Et dans Le Songe de D’Alembert (1769) : « Vous supposez que les animaux ont été originairement ce qu’ils sont à présent. Quelle folie ! On ne sait pas plus ce qu’ils ont été qu’on ne sait ce qu’ils deviendront. Le vermisseau imperceptible, qui s’agite dans la fange, s’achemine peut-être à l’état de grand animal ; l’animal énorme, qui nous épouvante par sa grandeur, s’achemine peut-être à l’état de vermisseau, est peut-être une production particulière et momentanée de cette planète10. »

Car le simple écoulement du temps est perçu par Diderot comme une authentique cause transformatrice, dont l’espèce humaine n’est pas exempte. Il imagine D’Alembert s’exclamer en songe : « Que ne produiront point, ici et ailleurs, la durée et les vicissitudes de quelques millions de siècles !... » À son chevet, le docteur Bordeu lui répond alors en imaginant le mécanisme dont Lamarck se fera le champion : « Les organes produisent les besoins, et réciproquement les besoins produisent des organes. […] La conformation originelle s’altère ou se perfectionne par la nécessité et les fonctions habituelles. Nous marchons si peu, nous travaillons si peu et nous pensons tant, que je ne désespère pas que l’homme finisse par n’être qu’une tête11. »

À cette idée de transformation allait se surajouter l’idée d’une gradation ordonnée et d’une hiérarchie entre les êtres, les différentes variétés au sein du genre humain étant dès lors considérées comme autant d’espèces bien distinctes. Dans son Traité de Métaphysique, Voltaire s’imagine débarquer en Afrique et observer les animaux parmi lesquels, sans états d’âme, il classe les Noirs autochtones : « Que rencontré-je de différent dans les animaux nègres ? Que puis-je y voir, sinon quelques idées et quelques combinaisons de plus dans leurs têtes, exprimées par un langage différemment articulé ? Plus j’examine tous ces êtres, plus je dois soupçonner que ce sont des espèces différentes d’un même genre… Enfin je vois des hommes qui me paraissent supérieurs à ces nègres, comme ces nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres et aux autres animaux de cette espèce12. »

L’anatomiste hollandais Petrus Camper (1722-1789) venait de proposer l’angle facial pour évaluer l’intelligence relative des différents groupes ethniques, depuis le front fuyant du singe jusqu’au front dressé à la grecque.

Sur la base d’un seul critère, on peut toujours classer et hiérarchiser les êtres selon une chaîne apparemment continue depuis l’animal jusqu’à l’homme, ce qui amène à abolir entre eux l’idée d’une distinction de nature.

Dans son Histoire de la Jamaïque, en 1774, Edward Long énonce sa « conviction d’une diversité naturelle de l’intellect humain, en général, dès l’origine ; un orang-outang, dans ce cas, est un être humain, en raison de sa conformation et de ses organes ; mais d’une espèce inférieure, en raison de son intellect13».

Le médecin britannique entendait ici renverser les arguments de Buffon en faveur de l’unité du genre humain. Si l’homme se caractérise par l’intelligence, on pourra distinguer plusieurs types humains hiérarchisés soit par l’angle facial, soit par la capacité crânienne. Il suffira d’observer et de mesurer pour s’en rendre compte, et Jean-Joseph Virey, pharmacien-en-chef des hôpitaux militaires sous l’Empire, écrit en 1801 : « Il y a une foule d’intermédiaires qui nous rapprochent infiniment (de l’animal). Croyez-vous qu’il y ait si loin des Hottentots boschmanns au chimpanzé qui habite presque dans le même pays ? […] Je ne crois pas qu’on puisse trouver place pour un intermédiaire entr’eux […] On pourrait démontrer par la physiologie que le rapport du cerveau de l’orang est autant analogue à celui du Hottentot sauvage, que celui d’un Européen l’est à ce dernier ; et l’on sait que l’intelligence est en raison directe de la masse cérébrale bien constituée14. » Virey eut encore le courage d’affronter ce que Rousseau avait délibérément laissé de côté : « les changements dans la conformation, tant intérieure qu’extérieure, de l’homme15. »

Le représentant du vitalisme à l’Académie de médecine écrit donc :

« On ne peut espérer de perfectibilité ultérieure dans l’homme sans augmenter au plus haut degré la sensibilité de ses organes, et améliorer ainsi sa conformation. Le physique est toujours le véritable père du moral, et le fondement primordial de l’âme chez tous les êtres animés16. »

Cette idée d’une influence de la matière sur l’esprit guidera Condorcet, mathématicien, inventeur de la statistique (et des droits d’auteur), secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences et le grand chantre de l’idée de progrès, lorsqu’il écrivit, en 1793, son Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain.

La transformation progressive des facultés humaines n’est à ses yeux qu’une application particulière d’une loi générale étendue à tout l’univers : « Le résultat [de l’ouvrage que j’ai entrepris] sera de montrer, par le raisonnement et par les faits, qu’il n’a été marqué aucun terme au perfectionnement des facultés humaines ; que la perfectibilité de l’homme est réellement indéfinie ; que les progrès de cette perfectibilité, désormais indépendante de toute puissance qui voudrait les arrêter, n’ont d’autre terme que la durée du globe où la nature nous a jetés. Sans doute, ces progrès pourront suivre une marche plus ou moins rapide, mais jamais elle ne sera rétrograde ; du moins tant que la terre occupera la même place dans le système de l’univers, et que les lois générales de ce système ne produiront sur ce globe, ni un bouleversement général, ni des changements qui ne permettraient plus à l’espèce humaine d’y conserver, d’y déployer les mêmes facultés, et d’y trouver les mêmes ressources17. »

Il faut noter que les mêmes idées circulaient alors en Angleterre.

C’est en 1794 qu’Erasmus Darwin, le grand-père de Charles Darwin, médecin et botaniste qui avait été en rapport avec Jean-Jacques Rousseau, publiait sa Zoonomia ou Lois de la vie organique, où l’on peut lire : « Serait-il trop audacieux d’imaginer que, au cours des longues durées qui se sont écoulées depuis que la Terre existe, des millions d’années peut-être…, tous les animaux à sang chaud soient apparus à partir d’un filament vivant que la grande cause première dota de l’animalité… et possédant ainsi la faculté de continuer à s’améliorer par son activité inhérente, et de transmettre par hérédité ces améliorations à sa postérité, dans les siècles des siècles 18 ? »

Or la perfectibilité à venir détruit la perfection présente : la pensée évolutionniste provoque une dévalorisation systématique du passé et donc, ipso facto, du présent. Mais l’homme qui émerge ainsi de l’animalité n’en est pas encore bien distinct. Une continuité relie donc tous les êtres vivants en une chaîne graduée. S’agit-il d’une continuité abstraite des formes, comme l’avait pensé Leibniz ? Ou d’une continuité ontologique, d’une descendance biologique ? C’est au XIXe siècle qu’il reviendra d’examiner cette question.

2e De la croyance à la science : la théorisation du mythe au XIXe siècle. Lamarck et Darwin.

Tous les ingrédients de l’évolutionnisme, nous l’avons vu, furent énoncés par les « philosophes » : les longues durées géologiques, le passage des êtres marins aux êtres terrestres, le perfectionnement progressif des espèces, et notamment de l’homme qui aurait été d’abord à front fuyant, hirsute, inculte, habitant des cavernes et muet.

Mais il s’agissait encore de conjectures, de croyances ponctuelles, ne concernant d’ailleurs que l’élite européenne. Pour bien diffuser l’idée, il fallait en faire un système cohérent et, surtout, la draper dans les atours de la science, seule autorité reconnue par les sectateurs de la déesse Raison.

La première théorie fut proposée par Jean-Baptiste Monnet, chevalier de Lamarck, fin naturaliste, chargé au Muséum des collections d’invertébrés.

Énoncé dans son Discours d’Ouverture (pour sa chaire au Muséum, en 1800), elle fut développée en 1809, il y a donc deux siècles, dans la célèbre Philosophie zoologique. Pour Lamarck, le transformisme par adaptation est la loi générale des êtres vivants. La nature perfectionne constamment ses « productions » à l’aide de deux grands moyens qui ne lui font jamais défaut, « du temps et des circonstances favorables » : « On sait que le temps n’a point de limite pour elle, et qu’en conséquence elle l’a toujours à sa disposition. Quant aux circonstances dont elle a eu besoin et dont elle se sert encore chaque jour pour varier ses productions, on peut dire qu’elles sont en quelque sorte inépuisables.19 »

La grande loi chez Lamarck est que la fonction crée l’organe ; puis l’usage le renforce ou le non-usage l’atrophie jusqu’à le faire disparaître. Croyant à l’hérédité des caractères somatiques acquis, le naturaliste imaginait que l’espèce pourrait cumuler toutes les petites transformations subies par les individus au cours des âges, faisant peu à peu émerger les formes supérieures complexes que nous constatons.

La force du lamarckisme est de proposer une explication pour l’apparition d’un organe nouveau, phénomène jamais constaté, mais composant absolument indispensable du mythe.

Sa faiblesse, dans le paysage contemporain, en est l’inopportune saveur finaliste : le long cou de la girafe, hérité des efforts répétés pour atteindre les feuilles des branches hautes, dénote une intention préalable. Pour Lamarck, l’oiseau a des ailes pour avoir voulu voler, tandis que l’évolutionnisme aujourd’hui dominant veut que l’oiseau vole parce qu’il a des ailes, sans savoir pourquoi. Le spectre de Dieu, en effet, se cachera toujours derrière la moindre mention d’une cause finale.

Ce fut en Angleterre, un demi-siècle plus tard, que le mythe du progrès allait connaître de nouveaux développements avec Herbert Spencer qui, dans ses Principes de Psychologie (1855) puis dans Le Progrès, sa loi et ses causes (1857), reprit les idées de Condorcet.

Il écrit : « Loin d’être artificielle, la civilisation est une partie de la nature, tout comme le développement d’un embryon ou l’éclosion d’une fleur. Les modifications qu’a subies l’homme et qu’il subit encore sont l’effet d’une loi qui sous-tend toute la création organique .[…] Aussi sûrement qu’une passion se développe lorsqu’on y cède et diminue lorsqu’on la réfrène, aussi sûrement qu’une conscience morale négligée devient inerte, et celle qu’on écoute active, aussi sûrement les facultés humaines seront formées jusqu’à l’adaptation parfaite à l’état social, aussi sûrement les choses que nous appelons mal et immoralité disparaîtront, aussi sûrementl’homme doit devenir parfait20. »

Dans sa thèse sur Darwinisme et évolutionnisme dans l’Angleterre victorienne, Daniel Becquemont résume ainsi le raisonnement de Spencer :

« – toute imperfection est une inadaptation ;

– toute inadaptation est peu à peu éliminée par une loi de la nature ;

– donc le développement d’un homme idéal est logiquement certain. Le progrès n’est pas un accident, c’est une nécessité21. »

Ici encore, la littérature précède la science. C’est en 1852 que le physiologiste Thomas Henry Huxley rencontra Spencer qui tenta de le convertir à l’évolutionnisme. En 1859, paraît l’ouvrage célèbre de Charles Darwin De L’Origine des espèces.

Huxley s’en fera le propagandiste, en diffusant le mot « évolution », hérité de Spencer, alors que Darwin parlait simplement de « descendance avec modification » [descent with modification]. Mais il s’agit toujours de modifications positives, preuve que l’idée d’un progrès général fait désormais partie des sous-entendus de la pensée commune.

Il revint à Darwin, un demi-siècle après Lamarck, de reprendre la thèse transformiste, mais en proposant une explication en apparence non-finaliste : la sélection « naturelle ». La sélection est le procédé intelligent et volontaire par lequel les éleveurs choisissent, pour la reproduction, les meilleurs animaux de leur cheptel ; ceux qui se distinguent par le caractère à développer : la force de traction ou la vitesse pour le cheval, la production du lait pour la vache, etc.

L’idée de Darwin est que la Nature se comporte de manière analogue et favorise le plus apte, provoquant ainsi une transformation graduelle des espèces. C’est la « lutte pour l’existence » qui opère ce tri : dans la compétition pour la nourriture ou le territoire, certains sont favorisés, survivent donc, et engendrent une descendance à leur ressemblance. Mais pour que la sélection naturelle ait un effet transformateur de l’espèce, il faut aussi et surtout qu’elle élimine les moins aptes. Darwin en avait bien conscience.

Dans son livre dont le titre complet peut se lire comme un programme politique : De L’Origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle, ou La préservation des races favorisées dans la lutte pour l’existence, le naturaliste anglais écrit :

« Chaque forme nouvelle tend à prendre la place de la forme primitive moins perfectionnée, ou d’autres formes moins favorisées avec lesquelles elle entre en concurrence, et elle finit par les exterminer. Ainsi, l’extinction et la sélection naturelle vont constamment de concert.

[…] Pendant le cours de ses modifications, chaque espèce a dû s’adapter aux conditions d’existence de la région qu’elle habite, a dû supplanter et exterminer la forme parente originelle, ainsi que toutes les variétés qui ont formé les transitions entre son état actuel et ses différents états antérieurs22. »

La force du darwinisme est de s’appuyer sur un processus observable : la sélection naturelle. Sa faiblesse, dont les contemporains n’eurent pas conscience, est qu’elle n’explique en aucune manière l’apparition d’un trait nouveau au sein de l’espèce. La sélection naturelle réelle ne peut s’exercer que sur des organes préexistants et déjà fonctionnels. Surtout, en éliminant les déviants ou les tarés, elle a plutôt un effet conservateur du type moyen de l’espèce. De cela, il fallut un siècle pour s’en rendre compte. Entre-temps, le darwinisme fut considéré comme démontrant scientifiquement l’existence d’un progrès dans la Nature, progrès se réalisant par l’élimination des moins aptes.

L’évolution eut ainsi rang de loi universelle, loi d’élimination qui ne pouvait manquer de plaire aux puissants ou à ceux qui entendaient le devenir.

D’une simple fiction littéraire au départ, le mythe changea ainsi de nature. Il passa pour une vérité objective, « scientifique », bénéficiant ainsi de la certitude quasi mathématique alors attribuée aux théories scientifiques.

La fin du XIXe siècle voit le scientisme et le positivisme exercer une profonde influence sur les esprits, consacrant l’idée d’une marche en avant des sociétés – la révolution industrielle bat son plein en Europe –, l’idée d’un progrès vérifiable et mesurable à l’aune de la science. Celle-ci, en effet, en l’absence de cataclysme, ne peut que progresser : les connaissances nouvelles s’ajoutent aux anciennes, les complètent et donnent ainsi au progrès l’apparence d’une loi irréversible, aussi certaine que le théorème d’Archimède ou la chute des corps.

L’évolution progressive de l’espèce humaine n’était donc qu’un simple cas particulier d’une loi universelle de progrès.

3e De la théorie à la pratique. La politique progressiste ou l’art d’éliminer les opposants.

Le mythe s’est donc fait science. La croyance est devenue certitude. Les temps sont mûrs, désormais, pour passer d’une évolution passive, d’un progrès automatique engendré par le temps qui passe, au progrès volontaire, dirigé, pris en mains par la Raison humaine. Le mythe devenu science va ainsi, dès la fin du XIXe siècle, revenir vers la société avec un « effet boomerang », une force décuplée comme celle d’un fait objectif. Contra factum non datur argumentum.

La nature « éliminatrice » de l’évolution darwinienne explique son succès du vivant même de Darwin. On put désormais justifier les drames sociaux liés au libéralisme économique : l’élimination du concurrent n’était plus seulement une manière efficace d’augmenter sa part de marché et sa rentabilité, c’était, aussi bien, le moyen du progrès social pour tous, du passage à une économie plus productive, donc supérieure.

De même l’extension de l’Empire britannique (et des autres), en faisant disparaître les civilisations « moins avancées », allait permettre un progrès général de l’humanité par la survie de l’organisation sociale à l’évidence la plus apte.

Aujourd’hui encore, semble-t-il, certains veulent étendre la « civilisation » mondialement dominante à l’ensemble du globe pour obtenir ainsi le progrès général ! En justifiant par la science toutes les positions dominantes, le darwinisme fut une tentation intellectuelle irrésistible. Si Darwin est enterré à Westminster, c’est pour cela : cet honneur ne sera jamais accordé à un simple scientifique méritant. Il faut avoir eu une influence politique significative, et Darwin apporta sa caution scientifique au triomphe et à l’extension par tous les moyens de l’Empire. Il projetait sur la nature les travers d’une société – c’était la sienne – dépourvue de charité.

Car les combats intra-spécifiques entre animaux ont un effet régulateur : ils répartissent des territoires proportionnés aux besoins et ne sont pas des combats éliminateurs. D’ailleurs, l’élimination pure et simple du concurrent n’est pas un vrai progrès pour l’ensemble de l’économie. Mais Darwin aidait à faire accepter le chômage des uns et la faillite des autres comme un coût nécessaire à payer pour le progrès : « on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ! » ; il y a toujours du déchet, c’est « la rançon du progrès » ! À ces formules un peu rapides, Darwin apportait un complément élaboré, à même de faire taire toute mauvaise conscience : une justification rationnelle grâce à une théorie scientifique, justification d’autant plus persuasive qu’elle était lancée à une époque marquée par le scientisme.

De leur côté, les socialistes virent aussi très vite le parti qu’ils pouvaient tirer de la nouvelle théorie. Marx écrit à Lassalle le 16 janvier 1861 : « Le livre de Darwin est très important et me sert à fonder par les sciences naturelles la lutte des classes dans l’histoire23.»

En écartant les bourgeois, variété parasite au sein du genre humain, on favorise l’arrivée d’une société où le travailleur, classe plus apte, deviendra l’élément dominant : c’est le progrès social par la lutte éliminatoire !

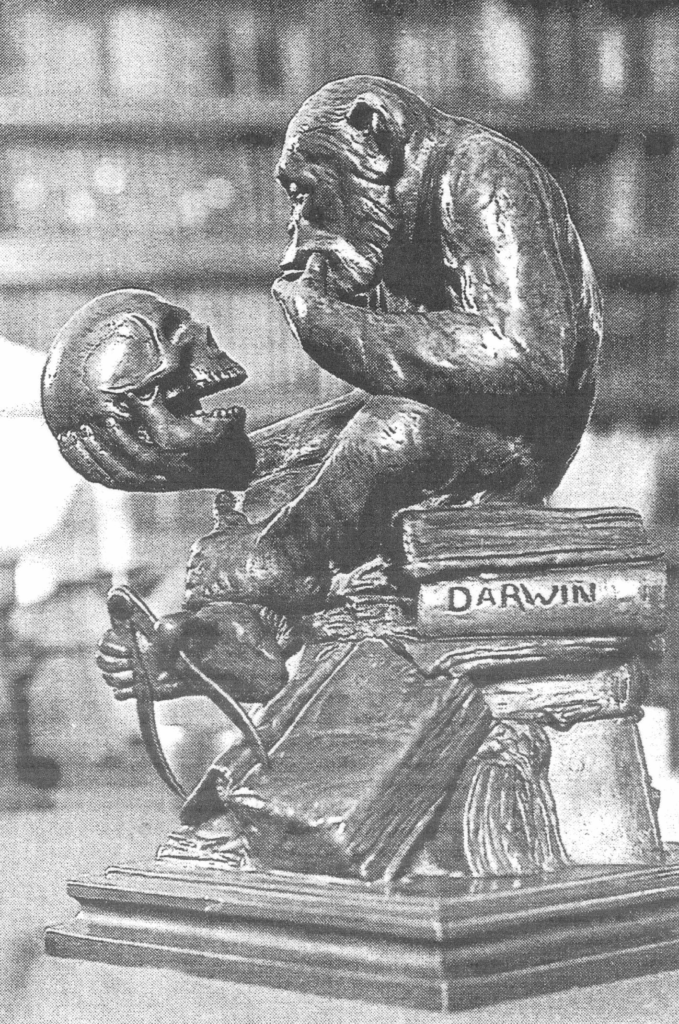

Fig. 1. La statuette lourde de pensées posée sur le bureau de Lénine24

Lénine avait sur son bureau une statuette hautement significative : un singe barbu et pensif se tient le menton, assis sur une pile de livres où l’on peut lire sur le dos d’un tome le nom « Darwin ». L’animal regarde de face un crâne humain posé dans sa main droite et tient de son pied droit25 un compas pointé sur les pages de titre d’un livre ouvert (Le Capital ?).

On sait que le Géorgien Joseph Djougachvili (plus connu sous le nom de Staline) perdit la foi au petit séminaire de Tbilissi en lisant Darwin.

Plus tard Hitler, avec son socialisme national, se représentera l’expansion dominatrice de la race germanique26 comme la forme présente de la « lutte » (Kampf) pour l’existence en Europe. D’où la notion d’« espace vital » (Lebensraum), essentielle pour la propagande. Seul le meilleur mérite de survivre ! Et en 1934 Rudolf Hess, à l’époque le plus proche collaborateur d’Hitler, écrivait : « le national-socialisme n’est rien d’autre que de la biologie appliquée » (biologie évolutionniste, bien entendu !).

Il n’est donc pas exagéré de dire que les tragédies qui rythmèrent la vie politique du XXe siècle trouvèrent dans l’évolutionnisme, sinon leur cause efficiente, du moins une caution intellectuelle expliquant peut-être l’usage de procédés éliminatoires à une échelle inédite, notamment le Goulag et la bombe atomique ; le souci de faire progresser l’humanité au plus vite justifiait tout : salus populi suprema lex !

La religion elle-même ne pouvait rester en marge du mouvement général des esprits. Auguste Comte avait imaginé le passage de l’humanité depuis l’époque « théologique » à une époque « scientifique », les savants prenant sur eux d’exercer l’autorité spirituelle dont toute société a besoin. Mais on pouvait aussi imaginer une religion évoluant d’elle-même, dans laquelle survivrait, en s’adaptant, la croyance la plus apte à guider les élans intérieurs du surhomme en gestation. Si le P. Teilhard de Chardin demeura catholique, malgré l’hostilité des théologiens ses contemporains, ce fut parce que, en bon darwinien, il considérait que le phylum évolutif où se formerait la religion du surhomme attendu, passait, pour l’heure, par l’Église romaine : les autres religions seraient éliminées tandis que, grâce à ses efforts, un christianisme adapté à l’évolution pourrait non seulement survivre, mais s’étendre à toute la « noosphère », à tous les esprits humains.

Sir Julian Sorell Huxley (1887-1975) a bien tracé le degré de renoncement auquel devrait consentir la nouvelle foi. Ce zoologiste fut un athée et un matérialiste militant, par ailleurs premier Directeur de l’UNESCO en 1946 et fondateur du WWF (World Wildlife Fund). Il était le petit-fils de Thomas H. Huxley (1825-1895), le vulgarisateur de Darwin en Angleterre. Or Julian Huxley peut être considéré comme un proche et un ami de Teilhard. Il préfaça Le Phénomène humain lors de sa parution en anglais, jugeant le livre « émouvant ». En 1959, dans son discours d’ouverture pour célébrer le centenaire du livre de Darwin, il déclara : « Dans le système évolutionniste de pensée, il n’y a plus de besoin ni de place pour le surnaturel. La terre ne fut pas créée ; elle s’est développée du fait de l’Évolution. Comme le firent tous les animaux et plantes qui y habitent, y compris nous autres humains, esprit et âme, aussi bien que cerveau et corps. Même la religion est née de l’Évolution. L’homme issu de l’Évolution ne peut plus trouver refuge dans les bras d’un “père” à visage divin, inventé par lui-même. »

Huxley préfaça aussi une biographie de Teilhard écrite par George Barbour (qui avait travaillé et vécu avec le jésuite en Chine). Il y définit judicieusement le néo-concordisme auquel se rattache la forme de religion que cet athée estime pouvoir survivre aux transformations, même corporelles, que l’humanité va encore subir : « L’éventuelle réconciliation de la Science et de la Foi viendra quand les esprits religieux comprendront que la théologie a besoin d’un fondement scientifique et saisiront le fait que la vie religieuse elle-même connaît l’évolution ; et quand les esprits scientifiques accepteront le fait tout aussi important que la religion fait partie du processus évolutif et que, dans la phase psycho-sociale de celui-ci, elle est un élément important de l’histoire humaine27. »

Avec la religion qu’il prépare pour le surhomme à venir, l’évolutionnisme semble apporter son achèvement à toute une vision scientifique du monde qui a, peu à peu, écarté l’antique vision biblique fondée sur le concept de création. Or cette fausse « philosophie première » repose sur un mythe, d’abord simple élaboration littéraire, muée en théorie scientifique, puis transmutée en morale pratique inspirant désormais l’économie, la politique et même la religion. Sera-ce le couronnement du progrès ou le début des douleurs d’un enfantement ?

Conclusion

Nul n’est capable de définir l’Évolution avec précision sans la détruire, car un mythe n’est pas un véritable concept tiré d’une réalité objective, mais une force régissant l’imagination. Il n’apporte ni supplément d’intelligibilité ni efficacité opératoire.

Tous les éléments intellectuels sont là, bien établis et bien décrits, pour montrer l’inconsistance et la fausseté du mythe28.

Mais comment en sortir ? À quand le réveil ? Car il manque la volonté : il faudrait avoir souci du vrai, une catégorie bien oubliée dans la pensée contemporaine, et ce fait est un signe sûr de la régression intellectuelle propre aux époques décadentes. Comment pourrait-il en être autrement, d’ailleurs, puisque dans le monde de l’évolution tout change, tout doit nécessairement changer ou être éliminé.

Or toute chute s’achève un jour car les faits sont têtus. Comment surviendra cette inévitable démythologisation ? Il n’est pas impossible que le progrès des connaissances scientifiques, qui est, lui, une réalité constatable, vienne porter un coup décisif au mythe de l’Évolution. On le voit poindre avec la génétique et la biologie moléculaire.

De plus en plus nombreux sont les scientifiques qui, mus par la seule cohérence de leur discipline, franchissent le pas, parfois aux dépens de leur carrière.

Souhaitons que ce mouvement s’amplifie et finisse par imposer l’idée vraie et vérifiable de la stabilité des espèces et, plus généralement, de l’harmonie préétablie du cosmos. Même face aux mythes centenaires, rien n’est plus fort qu’une idée qui vient à son heure.

1 En l’absence d’une définition précise universellement acceptée, nous définirons ici l’évolution comme la thèse selon laquelle tous les organismes vivants dérivent les uns des autres et, initialement, de matériaux non-vivants, tout ceci se produisant sous l’action de processus naturels au cours des longues ères géologiques.

L’évolutionnisme peut être défini comme la croyance en la vérité de l’évolution, comme si cette thèse avait déjà été établie. Il faut noter, en effet, que les innombrables modifications de phénotype ou de génotype observées ou provoquées à l’intérieur des espèces (modifications bien attestées, parfois insidieusement appelées « microévolution ») ne sont pas de même nature et ne peuvent donc constituer la preuve d’un passage trans-spécifique (appelé « macroévolution », celle-là jamais observée dans la nature ni provoquée jusqu’à présent en laboratoire). Il est sans analogie dans l’histoire des sciences que deux siècles s’écoulent à évoquer un phénomène – l’apparition d’un organe nouveau au sein d’une lignée héréditaire – qui n’a jamais été constaté et dont la simple possibilité théorique reste à démontrer ! Cette anomalie épistémologique se trahit par un recours fréquent au mode verbal du conditionnel dans les énoncés de la biologie évolutionniste.

2 J. ROSTAND, « Répétons-nous, sur l’évolution, des contes de fées pour grandes personnes ? », Le Figaro Littéraire du samedi 20 avril 1957. Article reproduit dans Le Cep n°68, Juillet 2014, p. 10.

3 P.-P. GRASSÉ, L’Évolution du vivant, Paris, Albin-Michel, 1973, p. 25.

4 M. DENTON, L’Évolution, une théorie en crise, Paris, Champs-Flammarion, 1993, p. 369.

5 B. de MAILLET, Telliamed, ou Entretiens d’un philosophe indien avec un missionnaire français (1748), rééd. Paris, Fayard, 1984, p. 248.

6 Id., p. 253.

7 Id., p. 286.

8 J.-J. ROUSSEAU, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755), rééd. Paris, Aubier-Montaigne, 1973, p.72.

9 DIDEROT cité in Le Songe de D’Alembert (1769), introduction et note de Paul VERNIÈRES, rééd. Paris, Marcel Didier, 1951, note 1.

10 Id., p. 15-16.

11 Id., p. 67-69.

12 VOLTAIRE, Œuvres complètes, annot. Louis MOLAND, 52 vol., Paris, Garnier, 1878, t. XXII, p. 210.

13 E. LONG, The History of Jamaica, Londres, T. Lowndes, 1774, t. II, p. 371.

14 J.-J. VIREY, Histoire naturelle du genre humain, Paris, Dufart, an IX, p. 428-429.

15 ROUSSEAU, op. cit., p. 64.

16 VIREY, op. cit., p. 131.

17 CONDORCET, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (1795), Paris, Biblothèque choisie, 1829, p. 7.

18 « Would it be too bold to imagine, that in the great length of time, since the earth began to exist, perhaps millions of years…that all warm-blooded animals have arisen from one living filament, which the great first cause endued with animality… and thus possessing the faculty of continuing to improve by its own inherent activity, and of delivering down those improvements by generation to its posterity, world without end ?.. »

19 LAMARCK, « Discours d’Ouverture » (An VII, A, X et 1806), Bulletin Scientifique de la France et de la Belgique, t. XI, Paris, 1907, p. 26.

20 H. SPENCER, Principles of Psychology, Londres, Will & Norgate, 1855, p. 65.

21 D. BECQUEMONT, Darwinisme et évolutionnisme dans la Grande-Bretagne victorienne, Thèse soutenue à l’Université de Lille III, 1985, p. 419.

22 DARWIN, De L’Origine des espèces (1859), trad. fr. G.-Flammarion, 1992, p. 224-226.

23 MARX, Der Briefwechsel zwischen Lassalle und Marx, Stuttgart, Deutsche Verlag-Anstalt, 1922, t. III, p. 346.

24 Photo in Robert J. SERVICE, Lenin : A Biography, Harvard University Press, 2000.

25 Le sculpteur a donné aux membres inférieurs un aspect évoquant le pied humain, alors que le singe n’a pas de pieds, mais quatre mains. Nous sommes déjà dans le mythe du chaînon intermédiaire, mi-singe, mi-homme.

26 Supposée l’héritière directe et la moins dégénérée d’une antique « civilisation aryenne » dont les archéologues allemands cherchèrent en vain les traces en Ukraine et en Scandinavie lors de l’occupation de ces territoires.

27 G. BARBOUR, Teilhard de Chardin sur le terrain, Paris, le Seuil, 1965, Préface par Julian HUXLEY, p. 8-9.

28 Pour une synthèse rapide de la question, chacun pourra se reporter à l’ouvrage de l’auteur de cet article : L’Évolution, une difficulté pour la science, un danger pour la foi, Paris, Téqui, 2009, 214 p.