Partager la publication "Quel âge donner aux os des dinosaures ?"

Par: traduit par Claude Eon

SCIENCE ET TECHNIQUE

« Les rationalistes fuient le mystère pour se précipiter dans l’incohérence. » (Bossuet)

Résumé : On croit savoir que les dinosaures ont disparu il y a 60 millions d‘années. En effet les sédiments dans lesquels on les trouve sont classés Jurassique ou Crétacé, ce qui permet de leur attribuer un âge dans l’échelle stratigraphique en usage. Or depuis 1990, on trouve des os de dinosaures presque « frais », si bien que des biologistes purent en étudier les protéines, notamment le collagène. Mary Schweitzer, à l’université du Montana, examinant au microscope un échantillon prélevé sur un Tyrannosaurus rex, a découvert des tissus mous provenant des vaisseaux sanguins avec, au centre des cellules, le point noir caractéristique des reptiles. Poursuivant ses recherches, elle réussit à extraire et à identifier l’hémoglobine (caractéristique des globules rouges). Puis, sur un Rahonavis (oiseau fossile de Madagascar), elle put extraire la kératine des ongles et la faire réagir aux tests immunitaires détectant les anticorps. Pour valider des résultats aussi surprenants, elle prit soin de répéter ce genre de mesures sur des os de mammouths (estimés entre 300 000 et 600 000 ans) et fit reconnaître par un laboratoire de Harvard la présence de collagène. Ayant ainsi une référence « recevable », les mêmes méthodes donnant des résultats analogues sur les dinosaures, elle crut pouvoir en conclure – malgré l’invraisemblance ! – que les tissus mous se conservent durant des millions d’années. Or une hypothèse bien plus simple méritait d’être testée : celle d’un âge récent pour ces os (qui, en réalité, ne sont pas fossilisés puisqu’on y trouve des matériaux organiques). Il revint au Paleogroup, un organisme privé dirigé par Hugh Miller, un chimiste américain, d’opérer une série de datations par le radiocarbone sur le collagène ou la bio apatite d’os d’une dizaine de dinosaures. Les âges trouvés s’échelonnent de 22 000 à 38 000 ans. Le rapport fut tout d’abord refusé lors du congrès de l’Association américaine de Géophysique (AGU) à Los Angeles, en 2011, puis accepté à Singapour en août 2012. Reste maintenant à en tirer toutes les conséquences !

Des savants, il y a quelques années, ont fait l’étonnante découverte que des squelettes de dinosaures contiennent des tissus mous bien conservés comprenant des vaisseaux sanguins et même des cellules sanguines.

Le problème est que ces savants, fervents évolutionnistes, ne peuvent pas accepter que des tissus frais puissent encore exister dans des os de dinosaures ! Ils sont persuadés que tous les dinosaures sont morts il y a au moins 65 millions d’années. Or, personne, savant ou ignorant, ne peut croire que des tissus et des cellules aient pu garder une telle fraîcheur au bout de tant de millions d’années. Nous assistons donc, depuis les années 1990, à une lutte serrée entre des paléontologues, auteurs des découvertes, et souvent sceptiques eux-mêmes, et la hiérarchie scientifique des musées, universités et congrès. Ceci est une illustration de la thèse bien connue de l’historien des sciences, Thomas Kuhn, selon laquelle « en face d’anomalies graves et durables…[les scientifiques] …ne renoncent pas au paradigme…Ils ne considèrent pas ces anomalies comme des preuves contraires, bien que ce soit là leur véritable nature…Ils élaboreront de nouvelles versions et des remaniements adéquats de leur théorie afin d’éliminer tout conflit apparent. »[1] (souligné par nous).

Les premières découvertes remontent à 1991. Cette année là, le Journal of Paleontology parle d’un dinosaure parmi les plus gros jamais découverts, le Seismosaurus. L’auteur de l’article admet dans sa description, bien que de manière voilée, l’existence de protéine osseuse. En 1992, le Dr Margaret Helder rapporte deux cas d’os « frais » de dinosaures découverts en Alaska. Elle écrit : « Comment ces os ont-ils pu conserver leur fraicheur pendant 70 millions d’années, est une question laissant perplexe. » Une chose est certaine: ils ne furent pas conservés par le froid. Également en 1992, un article parut dans le journal Geology intitulé « Préservation de l’ostéocalcine dans des dinosaures. » Utilisant la réaction en chaîne par polymérase (PCR), l’auteur mit en évidence l’existence de cette protéine osseuse chez les deux dinosaures étudiés et datés de la période du Crétacé. En 1994, Scott Woodward et ses collègues écrivirent un article intitulé » Séquences d’ADN de fragments osseux de la période du Crétacé ».

De l’ADN a été extrait de fragments osseux vieux de 80 millions d’années, découverts dans une mine souterraine de l’Utah.

En 1990, le squelette d’un magnifique Tyrannosaurus rex fut découvert aux États-Unis et envoyé au laboratoire de l’Université d’État du Montana où il fut examiné par une équipe de paléontologues dirigée par Mary Schweitzer. Disons tout de suite que celle-ci, titulaire d’un PhD en Biologie, se dit elle-même « chrétienne évangéliste » mais est très agacée de voir ses travaux utilisés par les « créationnistes ». Elle trouve que l’idée d’un monde évoluant pendant des milliards d’années est « théologiquement excitante ».

En 2009, s’est ouvert dans le Montana le « Glendive Dinosaur & Fossil Museum ». On y présente les dinosaures comme ayant été ensevelis au cours du déluge rapporté dans la Bible : leurs restes ont ainsi été préservés. Une telle présentation a naturellement soulevé les protestations des savants « officiels ». La réaction de Mary Schweitzer est typique: « Je n’ai pas visité le musée. Mais je pense que toute cette affaire d’un musée fondé sur la Création réunit une vraiment fausse science et une vraiment fausse foi…C’est une mécompréhension de ce qu’est la science, pour commencer…Si vous faites de la science, vous devez respecter certaines règles. Ils essaient de réécrire les règles de la science et de l’appeler science. »

Ce jugement n’était étayé par aucune objection proprement scientifique ! Un autre paléontologue de l’Université du Montana a qualifié ce musée de « temple de l’ignorance”. Voilà pour le niveau de la controverse scientifique à ce sujet.

L’évolutionnisme affiché de Mary Schweitzer n’a pas empêché ses collègues de mettre en doute son objectivité ! Pour les scientifiques athées l’objectivité n’est pas compatible avec une quelconque profession de foi[2].

Jusqu’aux années 1980, les paléontologues étaient formés principalement comme géologues: pour eux les fossiles étaient des spécimens géologiques, des structures minérales dont le principal intérêt était de montrer les formes squelettiques d’animaux préhistoriques. La génération plus jeune s’intéresse davantage à reconstruire les détails intimes tels que le taux de croissance et le comportement en utilisant les techniques modernes normalement associées à l’étude des organismes vivants.

Les premiers articles de Mary Schweitzer, publiés en 1993 et en 1994 dans le Journal of Vertebrate Paleontology passèrent inaperçus. Tout changea lorsqu’elle publia en juin 1997 dans la revue Earth un article intitulé « The Real Jurassic Park » (allusion au film éponyme de Steven Spielberg, en 1993). Depuis lors, Mary Schweitzer, qui opère désormais à l’Université de Caroline du Nord, a étudié plusieurs dinosaures et obtenu d’autres preuves de conservation de tissus mous. Elle a retracé son histoire fort instructive dans un article du journal Scientific American de décembre 2010 dont voici la traduction. Les remarques en italiques, entre crochets, sont du traducteur.

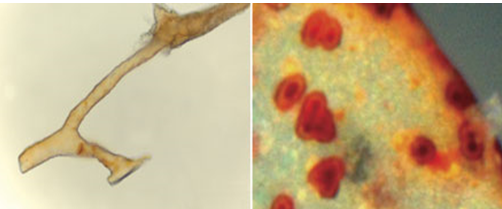

« Regardant dans le microscope la fine tranche d’os fossilisé, je fixai, incrédule, les petites sphères rouges sur lesquelles un collègue venait juste d’attirer mon attention.

Les petites structures se trouvaient dans un vaisseau sanguin qui serpentait dans le dur tissu jaune pale. Chacune avait un centre foncé, ressemblant à un noyau de cellule. En fait, ces sphères ressemblaient exactement aux cellules sanguines des reptiles, oiseaux et autres vertébrés vivant aujourd’hui (hormis les mammifères dont les cellules sanguines n’ont pas de noyau). Ce ne peuvent pas être des cellules ! me dis-je en moi-même. En effet l’échantillon d’os provenait d’un dinosaure qu’une équipe du Musée des Rockies de Bozeman (Montana) avait récemment découvert, un Tyrannosaurus rex, mort il y a quelque 67 millions d’années – et tout le monde savait que la matière organique était beaucoup trop délicate pour se conserver pendant une si longue durée…

À gauche: vaisseaux sanguins du T.rex. De tels tissus mous ne devraient plus être là après 65 millions d’années.

À droite: structures microscopiques extraites des vaisseaux sanguins (comme d’un tube de dentifrice). Le point noir au centre des cellules sanguines est le noyau, que les reptiles conservent (à la différence des mammifères).

Depuis plus de 300 ans les paléontologues croient que l’information contenue dans un os fossilisé se limite strictement à sa taille et à la forme de l’os lui-même.

La sagesse populaire estime que lorsqu’un animal meurt dans des conditions favorables à la fossilisation, les matériaux inertes de son environnement finissent par remplacer toutes les molécules organiques – telles que cellules, tissus, pigments et protéines – ne laissant que des os composés entièrement de minéraux. Tandis que j’étais assise dans le musée, cet après-midi de 1992, observant fixement les formes cramoisies dans l’os du dinosaure, je regardais en fait une preuve que ce principe de base de la paléontologie pourrait ne pas être toujours vrai [on ne doute jamais a priori du paradigme], bien qu’à l’époque j’étais surtout très perplexe. Étant donné que les dinosaures ne sont pas des mammifères vertébrés, il est normal qu’ils aient des cellules sanguines avec un noyau, et les choses rouges y ressemblaient certainement, mais elles pourraient aussi provenir de quelque processus géologique inconnu de moi.

À l’époque j’étais une étudiante relativement nouvelle de l’Université d’État du Montana, analysant la microstructure des os de dinosaures, et pas vraiment une professionnelle confirmée. Après que j’eus sollicité l’avis de membres de la faculté et d’autres étudiants, l’affaire vint aux oreilles de Jack Horner, curateur de paléontologie du musée et l’une des éminentes autorités mondiales sur les dinosaures. Il jeta lui-même un coup d’œil dans le microscope. Le front ridé, sans dire un mot, il observa pendant ce qui me parut durer des heures. Puis, il me regarda en fronçant les sourcils et me demanda : « Qu’est-ce que c’est, à votre avis ? » Je répondis que je ne savais pas, mais que c’étaient les bonnes formes, tailles et couleurs de cellules sanguines, et qu’elles étaient également au bon endroit. Horner grommela : « Alors prouvez-moi que ce n’en sont pas ! » C’était un défi irrésistible et d’une nature telle qu’il m’a aidé à formuler mes questions de recherche, encore maintenant.

Depuis lors, mes collègues et moi avons récupéré divers types de restes organiques – vaisseaux sanguins, cellules d’os, morceaux ressemblant à des ongles constituant les griffes – provenant de multiples spécimens et montrant que si la préservation de tissus mous dans des fossiles n’est sans doute pas commune, elle n’est pas non plus un événement unique.

Non seulement ces trouvailles divergent de la description, courante dans les manuels, du processus de fossilisation, mais elles apportent aussi de nouveaux aperçus sur la biologie de créatures disparues. Par exemple, l’os d’un autre spécimen de T. rex a révélé qu’il s’agissait d’une femelle sur le point de pondre lorsqu’elle mourut, une information que nous n’aurions pu obtenir des seules taille et forme de l’os. Une protéine détectée dans des restes de fibres près d’un petit dinosaure carnivore déterré en Mongolie a permis d’établir que le dinosaure avait des plumes ressemblant, au niveau moléculaire, à celles d’un oiseau.

Nos résultats ont rencontré beaucoup de scepticisme – ils sont, après tout, extrêmement surprenants. Mais le scepticisme fait partie de la science, et je continue de trouver le travail fascinant et plein de promesses.

L’étude d’anciennes molécules organiques de dinosaures peut faire avancer notre compréhension de l’évolution et de l’extinction de ces magnifiques créatures selon des voies que nous n’aurions pu imaginer il y a seulement deux décennies.

PREMIERS SIGNES

Les affirmations extraordinaires, comme dit l’ancien adage, demandent des preuves extraordinaires. Les scientifiques minutieux font tous leurs efforts pour réfuter leurs hypothèses les plus chères avant d’admettre qu’ils ont raison. Ainsi, depuis vingt ans, j’ai tenté toutes les expériences possibles et imaginables pour réfuter l’hypothèse que les matières découvertes par mes collaborateurs et moi-même constituent des tissus mous de dinosaures et autres animaux depuis longtemps disparus.

Dans le cas des microstructures rouges de l’os du T. rex, j’ai commencé par penser que, si elles étaient liées à des cellules de sang ou à des composants de cellules sanguines (tels que des molécules d’hémoglobine ou de hème qui se seraient rassemblées après s’être échappées des cellules sanguines mourantes), elles ne se seraient conservées sous une forme, peut-être très altérée, que si les os eux-mêmes étaient exceptionnellement bien conservés. De tels tissus auraient disparu dans des squelettes mal préservés. Au niveau macroscopique, c’était manifestement vrai. Le squelette, un spécimen presque complet venant de l’est du Montana, officiellement appelé MOR 555 et affectueusement baptisé « Big Mike », contient beaucoup d’os rarement conservés.

Au microscope, l’examen de fines sections de l’os des membres, montra une conservation également parfaite. La plupart des canaux de vaisseaux sanguins dans l’os compact étaient vides et non remplis de dépôts minéraux comme c’est généralement le cas avec les dinosaures. Et ces microscopiques structures couleur rubis ne se voyaient que dans le canal du vaisseau, jamais dans l’os environnant ni dans les sédiments adjacents aux os, exactement comme ce serait le cas pour des cellules sanguines.

Ensuite, je tournai mon attention vers la composition chimique de ce qui ressemblait à des cellules sanguines. Les analyses montrèrent qu’elles étaient riches en fer, comme le sont bien les cellules sanguines, et que le fer leur était spécifique.

Non seulement les éléments constitutifs des mystérieuses choses rouges (nous les surnommions LRRT : « little round red things » [petites choses rondes rouges]) étaient différents de ceux de l’os entourant les canaux du vaisseau, mais ils étaient aussi bien distincts de ceux des sédiments dans lesquels le dinosaure était enterré.

Cependant, pour tester plus avant la connexion entre les choses rouges et les cellules sanguines, je voulus chercher dans mes échantillons le hème, cette petite molécule contenant du fer qui donne au sang des vertébrés sa couleur écarlate et permet aux protéines d’hémoglobine de transporter l’oxygène des poumons vers le reste du corps. Le hème vibre, ou résonne, selon des modes révélateurs lorsqu’il est excité par des lasers et, parce qu’il contient un centre métallique, il absorbe la lumière d’une manière très spécifique. Lorsque nous avons soumis les échantillons d’os à la spectroscopie – qui mesure la lumière qu’un matériau donné émet, absorbe ou diffuse – nos résultats ont montré que, quelque part dans les os du dinosaure, il y avait des composants cohérents avec le hème.

L’une de nos expériences les plus irréfutables tira parti de la réponse immunitaire. Lorsque le corps détecte une invasion de substances étrangères, éventuellement dangereuses, il produit des protéines défensives appelées anticorps pouvant reconnaître spécifiquement ces substances ou s’attacher à elles. Nous avons injecté des extraits d’os de dinosaure à des souris, obligeant celles-ci à produire des anticorps contre les composés organiques de l’extrait.

Lorsqu’ensuite nous avons confronté ces anticorps à l’hémoglobine de dindes et de rats, ils se sont unis à l’hémoglobine, signe que les extraits ayant provoqué la production d’anticorps dans les souris contenaient bien de l’hémoglobine ou quelque chose y ressemblant fort. Les tests d’hémoglobine confortaient l’idée que les os de Big Mike contenaient quelque chose de très semblable à l’hémoglobine des animaux vivants.

Aucun des nombreux tests chimiques et immunologiques que nous avons pratiqués n’a infirmé notre hypothèse voulant que les mystérieuses structures rouges visibles au microscope fussent les cellules sanguines d’un T. rex.

Cependant, nous ne pouvions pas prouver que la substance ressemblant à de l’hémoglobine était spécifique des structures rouges, les techniques disponibles n’étant pas assez sensibles pour autoriser une telle différenciation. Ainsi nous ne pouvions pas affirmer avec certitude que c’étaient des cellules sanguines.

Lorsque nous avons publié nos découvertes en 1997, nos conclusions étaient modérées ; elles exposaient que les protéines d’hémoglobine pouvaient être conservées et que leur source la plus probable était les cellules du dinosaure. L’article passa inaperçu.

LA PREUVE AVANCE

Par le travail sur le T. rex, je commençai à réaliser à quel point les organes de fossiles pouvaient nous en apprendre sur les animaux disparus. Si nous pouvions obtenir des protéines, nous pourrions en principe déchiffrer la séquence de leurs acides aminés, tout comme les généticiens séquencent les « lettres » qui constituent l’ADN. Et comme avec les séquences d’ADN, les séquences de protéines contiennent des informations sur les relations d’évolution entre animaux, comment les espèces changent avec le temps et comment l’acquisition de nouveaux traits génétiques pourrait avoir donné des avantages aux animaux les possédant. Mais je devais d’abord montrer que des protéines anciennes existaient dans des fossiles autres que le magnifique T.rex que nous venions d’étudier. Travaillant avec Mark Marshall, alors en poste à l’Université d’Indiana, avec Seth Pincus et John Watt, tous deux du Montana State, je portai mon attention sur deux fossiles bien conservés paraissant prometteurs pour récupérer des organes.

Le premier était un superbe oiseau primitif appelé Rahonavis que les paléontologues de Stony Brook University et du Marcalester College avaient déterré à Madagascar dans des dépôts datant du Crétacé tardif, il y a environ 70 à 80 million d’années. Durant l’excavation, ils avaient remarqué une matière blanche, fibreuse, sur les os des pattes du squelette. Aucun autre os de la carrière ne paraissait avoir cette substance, pas plus qu’elle n’était présente dans aucun des sédiments, suggérant qu’elle faisait partie de l’animal plutôt que d’avoir été déposée sur les os après coup.

Les paléontologues, se demandant si cette matière était apparentée à la forte enveloppe faite de kératine qui couvre les os des orteils des oiseaux vivants, pour former leurs griffes, m’appelèrent à l’aide. Les protéines de kératine sont de bons candidats pour la conservation parce qu’elles sont abondantes chez les vertébrés et que la composition de cette famille de protéine les rend très résistantes à la dégradation – qualité qu’il est bon d’avoir dans un organe tel que la peau, exposée à des conditions rigoureuses. Elles se présentent sous deux formes: alpha et beta. Tous les vertébrés ont de la kératine alpha, qui constitue chez les humains les cheveux et les ongles et aide la peau à résister à l’abrasion et à la déshydratation. La kératine beta, absente chez les mammifères, ne se trouve que chez les oiseaux et les reptiles.

Pour tester la kératine dans la matière des os du Rahonavis, nous avons employé beaucoup des techniques déjà mises au point pour l’étude du T. rex. Les tests d’anticorps ont révélé notamment la présence des deux kératines alpha et beta. Nous avons aussi utilisé des outils de diagnostic supplémentaires. Par exemple, d’autres analyses ont détecté des acides aminés localisés dans l’enveloppe de l’os des pattes ainsi que de l’azote (un composant des acides aminés) lié à d’autres composés de la même manière que les protéines se lient ensemble dans les tissus vivants, kératine comprise. Les résultats de tous nos tests confortaient l’idée que l’énigmatique substance blanche couvrant les os des pattes du vieil oiseau contenait des fragments de kératine alpha et beta et était le reste de ce que furent ses griffes mortelles.

Le second spécimen que nous avons analysé était un fossile spectaculaire du Crétacé tardif, que les chercheurs du Musée Américain d’Histoire Naturelle de New York avaient découvert en Mongolie. Bien que les savants l’eussent baptisé Shuvuuia deserti ou « oiseau du désert », c’était en fait un petit dinosaure carnivore. En nettoyant l’animal, Amy Davidson, une technicienne du Musée, remarqua de petites fibres blanches dans la région du cou de l’animal. Elle me demanda si je pouvais dire s’il s’agissait de restes de plumes.

Les oiseaux descendent des dinosaures [3] et les chasseurs de fossiles ont découvert un certain nombre de dinosaures qui ont gardé l’impression [4] de plumes.

Alors, en théorie, la suggestion que Shuvuuia avait un pelage duveté semblait plausible. Je ne pensais pas qu’une structure aussi délicate qu’une plume pouvait avoir supporté les ravages du temps. Je soupçonnais les fibres blanches de provenir de plantes modernes ou de champignons. Mais je fus d’accord pour y regarder de plus près.

À ma grande surprise, les premiers tests ont exclu les plantes ou les champignons comme source des fibres. Des analyses ultérieures de la microstructure des étranges fibres blanches ont montré la présence de kératine. Les plumes arrivées à maturité chez les oiseaux vivants sont composées presque exclusivement de kératine beta. Si les petites fibres du Shuvuuia étaient liées à des plumes, elles devraient alors ne contenir que de la kératine beta, à la différence des griffes du Rahonavis, qui contenaient les deux kératines. Eh bien, c’est exactement ce que nous avons trouvé lorsque nous avons fait les tests d’anticorps – résultats que nous avons publiés en 1999 !

EXTRAORDINAIRES DÉCOUVERTES

J’étais désormais convaincue que des restes de protéines pouvaient subsister dans des fossiles extrêmement bien conservés et que nous avions les outils pour les identifier. Mais beaucoup, dans la communauté scientifique, demeuraient sceptiques.

Nos découvertes contrevenaient à tout ce que les scientifiques croyaient savoir sur la désintégration des cellules et des molécules. Les études faites sur des éprouvettes de molécules organiques indiquaient que les protéines ne devraient pas se conserver au-delà d’un million d’années environ ; l’ADN a une durée de vie encore plus courte. Des chercheurs, travaillant sur de l’ADN ancien avaient d’abord prétendu qu’ils avaient trouvé de l’ADN vieux de plusieurs millions d’années, mais des travaux ultérieurs n’ont pas validé ces résultats.

Les seules conclusions largement acceptées pour des molécules anciennes, ne dépassaient pas un âge de quelques dizaines de milliers d’années. En fait, un réviseur anonyme d’un article que je proposai à un journal scientifique, me dit que ce genre de conservation n’était pas possible et que je ne pourrais pas le ou la convaincre du contraire, peu importaient nos données.

En réponse à cette résistance, un collègue me conseilla de faire un peu marche arrière et de démontrer l’efficacité de nos méthodes pour identifier des protéines dans des os anciens, mais pas aussi vieux que des os de dinosaures, afin de fournir une preuve de principe. Avec l’aide du chimiste John Asara de l’université de Harvard, j’obtins des protéines de fossiles de mammouths estimés avoir entre 300 000 et 600 000 ans. Le séquençage des protéines avec un spectrographe de masse identifia sans aucune ambigüité du collagène, un composant essentiel de l’os, des tendons, de la peau et autres tissus. La publication en 2002 de nos résultats avec les mammouths ne souleva pas beaucoup de controverse. En fait, la communauté scientifique l’ignora largement. Mais notre preuve de principe allait devenir bien utile.

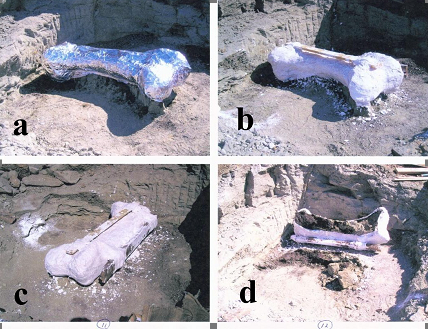

L’année suivante, une équipe du Museum of the Rockies acheva de déterrer un autre squelette de T. rex qui, avec ses 68 millions d’années, est le plus vieux connu à ce jour. Celui-ci, comme le plus jeune T. rex – appelé MOR 1125 et surnommé « Brex » d’après son découvreur Bob Harmon –, fut trouvé dans la formation Hell Creek, dans l’est du Montana. Le site isolé n’est pas accessible en véhicule, si bien qu’un hélicoptère transporta les os dans des moules en plâtre depuis le site jusqu’au camp.

Le moule contenant les os des pattes était trop lourd pour l’hélicoptère et l’équipe cassa donc le moule et sépara les os qu’ils remirent dans un autre moule. Or les os sont très fragiles, si bien que lorsque le premier moule fut ouvert, beaucoup de fragments d’os tombèrent. Ils furent mis dans des caisses à mon intention. Comme mes premières études du T. rex étaient contestées, je désirais vivement répéter le travail sur un second T. rex. Cette nouvelle découverte m’en offrait une parfaite occasion.

Dès le premier regard sur le premier morceau d’os pris dans cette caisse, un fragment d’os de la cuisse, je sus qu’il s’agissait d’un squelette spécial.

Garnissant la surface interne de ce fragment, il y avait une couche fine et distincte d’un type d’os qui n’avait jamais été vu dans les dinosaures. Cette couche était très fibreuse, remplie de canaux de vaisseaux sanguins, et complètement différente par sa couleur et texture de l’os cortical qui constitue la plus grande partie du squelette.

« Oh, mon Dieu, c’est une fille et elle est enceinte ! » m’exclamai-je à l’adresse de mon assistante, Jennifer Wittmeyer. Elle me regarda comme si j’avais perdu l’esprit. Mais, ayant étudié la physiologie des oiseaux, j’étais pratiquement sûre que ce trait distinctif dénotait ici de l’os médullaire, avec son tissu spécial n’apparaissant que pendant un temps limité (souvent pendant environ deux semaines seulement) lorsque les oiseaux sont sur le point de pondre. Cela se produit afin de fournir une source facile de calcium en vue de fortifier la coquille de l’œuf.

Une des caractéristiques mettant à part les os médullaires est l’orientation aléatoire des fibres de leur collagène, un trait indiquant une formation très rapide. Le même phénomène se produit dans le premier os se reconstituant après une fracture, et c’est pourquoi vous sentez une grosseur dans l’os en voie de cicatrisation. Les os d’un oiseau moderne et de tous les autres animaux peuvent être déminéralisés en utilisant des acides faibles pour révéler l’arrangement révélateur des fibres du collagène. Wittmeyer et moi décidâmes d’essayer d’enlever les minéraux. Si nous avions un os médullaire et si du collagène était présent, l’élimination des minéraux devait laisser des fibres ayant une orientation aléatoire. De fait, les minéraux une fois ôtés, ils laissèrent en place un agrégat de tissu flexible et fibreux.

Je ne pouvais croire ce que nous voyions. Je demandai à Wittmeyer de recommencer l’expérience de multiples fois. Et chaque fois que nous mettions le morceau d’os dans la solution d’acide faible, une substance fibreuse et extensible demeurait, exactement comme cela se produit lorsqu’un os médullaire d’oiseau est traité de cette façon.

A: Fragment de tissu flexible et résistant. Si on l’étire (flèche) il reprend sa forme initiale

B: Aspect de l’os après séchage à l’air

C: Régions de l’os montrant un caractère fibreux, très inattendu chez un dinosaure

En outre, lorsque nous avons dissous des morceaux de l’os cortical, plus dense et plus commun, nous avons obtenu davantage de tissu mou. Des embranchements de tuyaux creux, transparents, flexibles, émergèrent de la matrice en dissolution – et ils ressemblaient exactement à des vaisseaux sanguins. En suspension à l’intérieur des vaisseaux se trouvaient soit de petites structures rondes et rouges, soit des accumulations amorphes de substance rouge. Une déminéralisation plus poussée révéla des cellules osseuses caractéristiques appelées ostéocytes, qui secrètent le collagène et d’autres composants constituant la partie organique de l’os. Tout le spécimen semblait avoir conservé des matières jamais vues auparavant dans un os de dinosaure.

Lorsque nous avons publié nos observations dans Science, en 2005, en rapportant la présence de ce qui ressemblait à du collagène, à des vaisseaux sanguins et à des cellules osseuses, l’article suscita beaucoup d’attention, mais la communauté scientifique adopta une attitude bien connue : « wait and see ».

Nous disions seulement que les substances trouvées ressemblaient à ces mêmes composants modernes, et non qu’elles en étaient réellement. Après des millions d’années, enterré dans des sédiments et exposé à des conditions géochimiques variables avec le temps, ce qui était conservé dans ces os pourrait n’avoir qu’une petite ressemblance chimique avec ce qu’il y avait lorsque le dinosaure était vivant.

La vraie nature de ces matières ne pourrait être déterminée que si leur composition pouvait être définie. Notre travail ne faisait que commencer.

Utilisant toutes les techniques affinées lorsque nous étudiions Big Mike, Rathonavis, Shuvuuia et le mammouth, je commençai une analyse approfondie de cet os de T. rex en collaboration avec Asara, qui avait perfectionné les méthodes de purification et de séquençage utilisées pour l’étude du mammouth.

Il était prêt à tenter le séquençage des protéines bien plus anciennes du dinosaure. C’était un exercice beaucoup plus difficile parce qu’il y avait des ordres de grandeur d’écart entre la concentration des matières organiques du dinosaure et celle du mammouth, bien plus jeune, et parce que les protéines étaient très dégradées. Néanmoins, nous fûmes capables d’opérer le séquençage. Ce fut un moment agréable lorsque notre collègue Chris Organ, de Harvard, compara les séquences du T. rex à celles d’une multitude d’autres organismes et trouva qu’elles ressemblaient surtout à celles des oiseaux, puis des crocodiles, les deux groupes vivants les plus proches parents des dinosaures.

LA CONTROVERSE ET SES SÉQUELLES

Nos articles détaillant le travail de séquençage, publiés en 2007 et 2008, déclenchèrent une avalanche de controverses, visant surtout notre interprétation des données du séquençage (provenant du spectrographe de masse). Quelques critiques dirent que nous n’avions pas produit assez de séquences pour établir notre cas ; d’autres prétendirent que les structures que nous avions prises pour des tissus mous d’origine étaient en fait du biofilm – un dépôt visqueux produit par des microbes ayant envahi l’os fossilisé. Il y avait encore d’autres critiques. J’étais partagée quant à leur valeur. D’un côté, les scientifiques sont payés pour être sceptiques et pour examiner avec rigueur les affirmations extraordinaires. D’un autre côté, la science travaille selon le principe d’économie: l’explication la plus simple de toutes celles qui sont données est censée être la bonne. [la plus simple ne serait-elle pas une datation fautive ?] Et nous avions soutenu nos hypothèses avec de nombreuses preuves.

Certes, je savais qu’une unique découverte provocatrice n’a pas de portée à long terme pour la science. Nous devions établir des séquences de protéines pour d’autres découvertes de dinosaures. Lorsqu’un volontaire nous accompagnant pendant une expédition estivale trouva des os d’un dinosaure herbivore à bec de canard vieux de 80 millions d’années [??], appelé Brachylophosaurus canadensis, ou « Brachy », nous soupçonnâmes que ce pourrait être une bonne source de protéines anciennes, avant même que ses os ne fussent sortis de terre.

Espérant qu’il pourrait contenir des matières organiques, nous fîmes tous les efforts pour le dégager rapidement du grès environnant tout en réduisant au minimum son exposition aux éléments atmosphériques. Les polluants de l’air, les variations d’humidité et autres seraient très nuisibles aux fragiles molécules, et plus longtemps l’os était exposé, plus la contamination et la dégradation risquaient de se produire.

Peut-être grâce à ces précautions – et aux analyses faites rapidement – tant les propriétés chimiques que la morphologie de ce second dinosaure se montrèrent moins altérées que celles de Brex. Comme espéré, nous avons trouvé dans l’os de l’animal des cellules enchâssées dans une matrice de fibres blanches de collagène. Les cellules montraient des extensions longues et fines, caractéristiques des ostéocytes, que nous pouvions suivre depuis la cellule du corps jusqu’à leur connexion à d’autres cellules. Quelques unes d’entre elles contenaient même ce qui parut être des structures internes, peut-être des noyaux.

En outre, les extraits d’os du dinosaure à bec de canard réagirent aux anticorps spécifiques du collagène et d’autres protéines que les bactéries ne fabriquent pas, réfutant ainsi la suggestion que nos tissus mous étaient en fait des biofilms. De plus, les séquences de protéines que nous avions obtenues ressemblaient très étroitement à celles des oiseaux modernes, exactement comme pour Brex. Nous avons envoyé des échantillons de l’os à plusieurs laboratoires pour faire des tests indépendants et tous confirmèrent nos résultats. Après avoir publié ces découvertes dans Science en 2009, je n’ai pas entendu de contestations.

Notre travail ne s’arrête pas là. Il y encore tellement de choses que nous ne comprenons pas au sujet des anciens tissus mous ! Pourquoi ces substances sont-elles conservées alors que tous nos modèles disent qu’elles devraient être dégénérées ? Comment la fossilisation se réalise-t-elle vraiment ? Que pouvons-nous apprendre sur les animaux à partir des fragments préservés de molécules ? [ainsi toutes les hypothèses sont bonnes, sauf la remise en question de la datation!]

Le travail de séquençage suggère que les analyses pourraient aider à comprendre comment les espèces éteintes sont reliées entre elles, une fois que nous et d’autres aurons construit de plus grandes bibliothèques de séquences anciennes, et de séquences d’espèces vivantes, afin de les comparer. Avec l’expansion de ces données, nous deviendrions capables de comparer les séquences pour voir comment les membres de la lignée ont changé au niveau moléculaire. Et en inscrivant ces séquences dans le temps, nous pourrions mieux comprendre le rythme de cette évolution. De tels aperçus aideront les scientifiques à comprendre comment les dinosaures et d’autres créatures disparues ont réagi aux changements majeurs d’environnement, comment ils se sont remis d’événements catastrophiques et finalement ce qui les a tués. » (Fin de l’article de Mary Schweitzer)

Il est remarquable qu’à aucun moment, ni Mary Schweitzer, ni aucun membre de son équipe, n’a suggéré de soumettre les os et les tissus mous des dinosaures au test du carbone 14 pour les dater. La raison en est que les scientifiques, évolutionnistes par définition, « savent » que, les dinosaures ayant disparu il y a 65 ou 70 millions d’années, une méthode de datation n’allant guère au-delà de 50 000 ans ne peut être d’aucune utilité. Nonobstant, Robert Sungenis[5] offrit à Mary Schweitzer de procéder au test du carbone 14, ce qu’elle a refusé ! Elle a prétendu ne pas être une interprète des preuves, mais seulement une collectionneuse de données ! Étrange conception du rôle du savant… Jack Horner (le patron de Mary) n’a même pas répondu à cette même offre de Robert Sungenis.

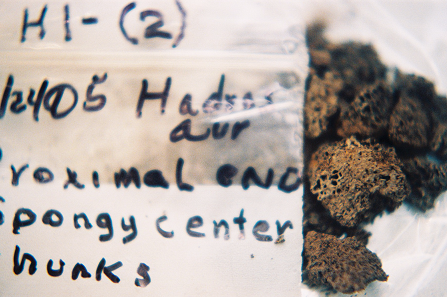

Il revenait donc à des scientifiques sans préjugé(s) de faire eux-mêmes ce travail de datation. Hugh Miller est chimiste et travaille au Creation Research Center de Columbus dans l’Ohio. Quand, en 2005, il apprit que le musée Glendive du Montana possédait des fémurs de Triceratops et d’Hadrosaure en excellente condition, il demanda et reçut la permission du musée de scier ces os et de dater au C14 le collagène qui pourrait s’y trouver.

Il est courant de déterminer l’âge d’ossements par datation au carbone 14 du collagène qui en est extrait. Selon le Dr Libby, l’inventeur de la méthode : « Il n’y a pas de mécanisme naturel connu par lequel le collagène peut être altéré et fournir un âge inexact. » Dans les années 1980-1990, de l’apatite d’os de dinosaure avait déjà été datée et des quantités significatives de C14 y avaient été trouvées. Ces résultats furent ridiculisés par certains assurant que les échantillons avaient certainement été contaminés récemment. À l’aide d’un spectromètre de masse, M. Miller a pu estimer l’âge du Tricératopsà 30 890±380 ans et celui de l’Hadrosaureà 23 170±170 ans. Ces âges sont conformes à ceux qui ont été trouvés depuis une vingtaine d’années, pour de nombreux autres dinosaures ou mammouths.

Le rapport de Hugh Miller décrit en détail les méthodes d’analyse, les précautions prises, les objections possibles et leurs réfutations. Il faut noter que l’âge réel des dinosaures pourrait être de milliers d’années plus jeune que l’âge trouvé par datation au C14. Ceci en raison des incertitudes sur la teneur en radiocarbone dans l’atmosphère antique. On suppose en effet que la formation de C14 dans l’atmosphère a atteint un équilibre (vu les milliards d’années supposées d’activité des rayons cosmiques). Si le monde n’a que quelques milliers d’années, cet équilibre n’est pas atteint aujourd’hui.

Malgré les incertitudes de toute méthode de datation[6], la méthode du carbone 14 est une des plus fiables et, même en tenant compte d’une bonne marge d’erreur, la présence de tissus mous dans des os de dinosaures datés de 20 à 30 000 ans est évidemment incompatible avec les soixante millions d’années au minimum que veulent leur attribuer les paléontologues. Mais qu’importent les preuves, la théorie (l’idéologie), même dépourvue de tout fondement, doit triompher. En voici une triste illustration.

Hugh Miller et Hugh Owen (le Directeur du Kolbe Center), font partie de l’American Geophysical Union (AGU), énorme organisation internationale de 60 000 membres. En décembre 2011, cette association tenait sa convention annuelle à San Francisco où 19 000 savants du monde entier se retrouvèrent.

Fig. 1 : Fémur de Tricératops trouvé près de Glendive (Montana)

H. Miller et H. Owen voulurent présenter à cette docte assemblée un rapport sur leurs datations au C14 du collagène ou de la bio apatite prélevés sur des os de dinosaure. On trouvera sur les pages voisines quelques figures extraites de cette présentation. Il faut noter que les « âges radiocarbone » ne sont pas automatiquement des âges de calendrier. Dans le rapport présenté par le Paleogroup de Hugh Miller, il est fait état de dates aberrantes tirées de publications officielles : 10 000 ans pour un arbre contemporain jouxtant un aéroport allemand ; entre 17 300 et 24 750 ans pour des plantes poussant à Montezuma près d’un puits à l’eau pauvre en radiocarbone, etc.

Fig. 2 : Extraction d’échantillons du fémur

Ceci ne supprime pas l’intérêt des mesures de radiocarbone mais suffit à montrer que divers facteurs peuvent agir sur la concentration de carbone radioactif qui sert à calculer l’âge de l’échantillon.

Ayant soumis ce rapport au comité d’évaluation de l’AGU, le Président notifia au Dr Miller son rejet par le comité: « Votre rapport a été jugé comme ne satisfaisant pas aux normes (« standards ») scientifiques. » Quelles normes scientifiques auraient donc été violées ? Nul ne sut, les demandes de Hugh Miller sur ce point demeurèrent sans réponse.

C’est qu’en réalité, il n’est pas scientifiquement correct d’oser mettre en doute le « fait » que les dinosaures ont disparu il y a plus de 60 millions d’années. Comme ils sont censés être à l’origine des oiseaux, il faut bien laisser à l’“Évolution » le temps de faire son œuvre… et de prendre son envol !

Fig. 3 :Cohérence des dates radiocarbone observées à la fois par spectromètre de masse (AMS) et par compteur Geiger (méthode classique) : entre 30 000 et 24 000 ans.

Fig. 4 : Intérieur spongieux d’os d’Hadrosaure montrant les canaux de Havers (canaux contenant les nerfs et les vaisseaux de l’os)

Fig. 5 : Os de Tricératops. Le collagène extrait en 2006 comporte encore 2,16% du taux actuel de radiocarbone, soit une date au spectromètre de masse de 23 170 ans.

Alors, pendant trois jours, H. Owen et ses collègues invitèrent les membres de l’AGU à examiner le fruit de leur recherche dans l’hôtel jouxtant le Centre de la convention, et, le quatrième jour ils s’installèrent sur le trottoir juste en face de l’entrée principale du congrès, où ils exposèrent sur des panneaux les faits saillants de leur étude. Le clou de la fête fut la visite du Président de l’AGU dans leur chambre d’hôtel. Il y resta une quinzaine de minutes, examinant les preuves en silence, et finit par déclarer : « Je ne sais pas quoi dire. Si votre recherche est exacte, ceci voudrait dire que la communauté scientifique travaille avec une fausse interprétation de la géologie depuis plus de cent ans. Comment serait-ce possible ? »

La réponse est simplement que la colonne stratigraphique, créée par Lyell, date de la fin du XIXème siècle et que, depuis lors, la science a fait beaucoup de progrès[7]. Les travaux de Guy Berthault ont notamment remis en cause les principes de la chronologie des roches sédimentaires. Des études récentes publiées par l’Académie des Sciences de Russie, en appliquant de nouveaux principes (la reconstitution des paléocourants à l’origine des dépôts), ont montré que les périodes géologiques devaient être énormément raccourcies. « Dans le cas de la plateforme étudiée, il est montré que le temps mis par les sédiments pour se déposer ne peut pas excéder 0,05 % de celui qui lui est attribué par la colonne stratigraphique. »[8] Voilà le mot de la fin. L’existence de tissus mous dans des os de dinosaures est, pour tout esprit non prévenu, au moins une forte présomption sinon une « preuve » que ces animaux vivaient il y a bien moins de 60 millions d’années ! Il existe aussi une autre preuve, également contestée par la science officielle, qui est la coexistence des dinosaures et de l’homme. Mais, comme disait Kipling, ceci est une autre histoire

[1] Thomas KUHN, La structure des révolutions scientifiques, Flammarion 1972, pp. 99-100.

[2] Ndlr : du moins la profession d’une foi autre que la leur : car l’athée “croit” que Dieu n’existe pas !

[3] NdT. Affirmation audacieuse de la Vulgate officielle, dont nous laisserons l’entière responsabilité à Mary Schweitzer !

[4] NdT. On remarquera la prudence de l’expression !

[5] Apologiste, docteur en théologie, R. Sungenis dirige et anime le site Catholic Apologetics International (http://catholicintl.com).

[6] Cf. J. de Pontcharra, “La datation Potassium-Argon est-elle fiable ? ”, in Le Cep n° 52, pp. 35-47.

[7] Ndlr. Depuis la rédaction de cet article, les travaux de Hugh Miller et du Paleogroup ont fini par être acceptés et présentés par Thomas Seiler au Congrès organisé par l’AGU et l’Asia Oceania Geosciences Society à Singapour, le 15 août 2012, sous un titre, il est vrai peu provoquant : « Comparaison des valeurs de δ13C et de pMC pour dix os de dinosaures du Crétacé au Jurassique ». Mais après la Conférence (cf. article suivant), cette communication fut ôtée du programme officiel et du site internent de l’AGU.

[8] G. Berthault, A.V. Lalomov, M.A. Tugarova, « Reconstruction of Paleolithodynamic Formation Conditions of Cambrian-ordovician Sandstones in the Northwestern Russian Platform », Lithology and Mineral Resources 2011, Vol. 46, N° 1, p. 69,