Partager la publication "Lascaux saccagé"

Par Dr Pierre-Florent Hautvilliers

Les dessous de la Préhistoire

Lascaux saccagé[1]

Résumé : L’actualité nous a rappelé que la célèbre grotte de Lascaux (fermée au public depuis 1963) continue à se dégrader malgré toutes les précautions prises. On pourrait s’en étonner. En fait, ce n’est que l’aboutissement d’un envahissement par des algues, champignons et bactéries face auquel, malgré les mises en garde et les efforts désespérés de l’abbé Glory, tant les politiques et les administrations que les préhistoriens n’ont su réagir de manière responsable. Retour sur l’historique des causes.

«J’ai trouvé mon maître ! », aurait dit Picasso, modeste, au sortir de la grotte de Lascaux

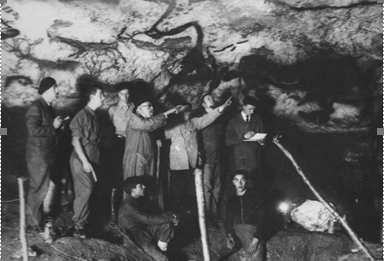

La grotte de Lascaux a été découverte en septembre 1940 par des adolescents en vacances à Montignac (Dordogne), lors d’une promenade dans les collines bordant la vallée de La Vézère, affluent droit de la Dordogne. Après avoir été authentifiée par l’abbé Breuil (1877-1961), la grotte sera classée »monument historique » en décembre 1940 et c’est l’abbé Glory, chargé de mission par le CNRS, qui effectuera minutieusement les relevés des dessins et gravures.

Chef-d’œuvre de l’art pariétal

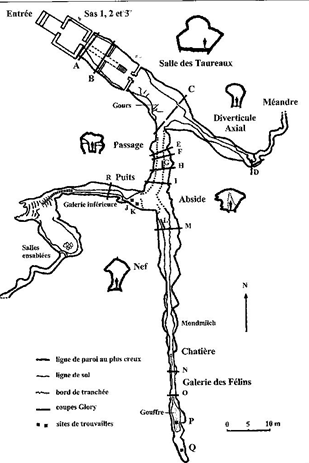

Plan du site (entrée en haut à gauche)

De la datation de la grotte…

Lorsque l’abbé Breuil inspecta la grotte, la méthode de datations par le C14 n’existait pas encore. Ce qui n’empêchait pas les préhistoriens d’avoir établi une chronologie de la Préhistoire sans base scientifique sérieuse : c’était une spéculation sortant de l’imaginaire évolutionniste en fonction d’une soi-disant horloge biologique de l’évolution humaine et de la conception qu’un être humain préhistorique n’était que l’ébauche plus ou moins rudimentaire de l’humanité d’aujourd’hui. Notre ecclésiastique estima l’époque des peintures, à vue de nez (comment en pouvait-il être autrement ?), à 25-27.000 ans avant J.-C.

L’abbé Breuil effectuant un calque

Les fouilles de la grotte permirent de trouver du charbon de bois en quantité suffisante pour le faire analyser par la méthode du radiocarbone dans les années 1955-1960. La grotte ayant été témoin d’une forte occupation humaine avec utilisation de torches et de bois de chauffage (la grotte était ouverte), la collecte ne fut pas difficile. Il y eut trois analyses par des laboratoires différents et il est instructif d’en connaître les résultats. La première analyse donna 17.000 BP[2], puis une deuxième 16.000 + ou – 500 ans, enfin, une dernière donna 8.000 ans BP, soit 6.000 avant J.-C.

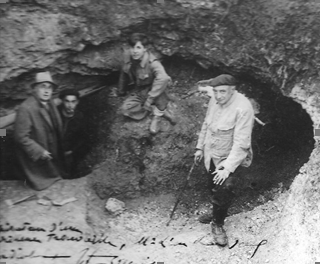

Entrée de la grotte en 1940

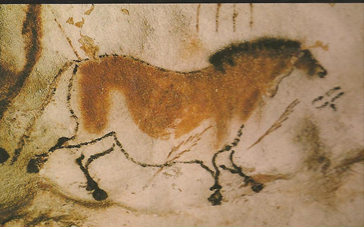

Peinture d’une vache dans le diverticule

On ne retint que la date de 17.000 BP car elle correspondait le mieux, en quelque sorte, à la nouvelle classification des grottes ornées que les préhistoriens venaient de refaire en tenant compte des nouvelles découvertes (plus le graphisme est beau, plus c’est récent), et Lascaux est beau… Mais comme on trouve aussi des dessins assez rudimentaires dans la grotte, toujours dans la même logique on affirma que l’âge d’or de Lascaux avait commencé vers -20.000 ans pour atteindre son apogée en -15.000, les traces les plus anciennes ne dépassant pas -25.000 ans ! Il y en a ainsi pour tous les goûts. Une telle foi en la radio-datation est touchante, mais elle entraîne des explications acrobatiques très peu scientifiques.

Quelle est la vraisemblance d’une occupation continue de la même grotte pendant 10.000 ans, et toujours avec la même idée fixe : peindre des animaux sur les parois ? Cette obsession picturale s’étalant sur 10.000 ans n’est guère crédible.

Mais l’idée que le C14 pourrait ne pas être fiable n’a, semble-il, pas effleuré une seule seconde l’esprit des préhistoriens, bien qu’une impasse totale eût été faite sur la datation de –6.000 ans, jugée trop jeune au regard des autres.

Nous pourrions approfondir aussi cette critique en examinant l’état des parois portant les dessins au charbon ou des traits gravés, ce qui n’autorise pas à leur attribuer comme on le fait une ancienneté plus grande qu’aux magnifiques peintures, mais là n’est pas le propos de ces lignes.

Visite en 1940

De l’abbé Glory …

On a souvent présenté l’abbé Glory comme un élève, un disciple ou un émule de l’abbé Breuil[3]. En fait, c’était un autodidacte solitaire et appliqué, au caractère parfois un peu bourru, qui avait aussi le don d’irriter les préhistoriens. Ses relations avec le corpus préhistorique n’ont donc pas toujours été au beau fixe.

Né en 1906, il garda toujours le sens de la hiérarchie de l’Église. Il célébra fidèlement la messe quotidienne dos au peuple, même après la réforme conciliaire. Ses essais d’interprétation religieuse (peut-être contestable) des ornementations de la grotte de Lascaux lui valurent bien des critiques et des contestations, voire des inimitiés. C’est que cette grotte contient environ 150 « peintures » et de l’ordre de 2.000 gravures au trait !

L’abbé Glory

L’abbé Breuil n’inspecta la grotte qu’à quelques reprises et considéra que l’abbé Glory était le mieux à même de l’étudier : ce dernier connaissait bien les grottes préhistoriques périgourdines, d’autant qu’il venait d’acheter une modeste maison au Bugue-sur-Vézère, à 40 kilomètres de là. Le CNRS l’a donc chargé d’étudier, de 1952 à 1963, les décorations pariétales et d’en faire une monographie. Celle-ci restera inachevée, car un accident de voiture à Arrouède, dans le Gers, lui enlèvera la vie le 29 juillet 1966, au retour d’un séjour pour étudier des grottes espagnoles.

Les archives de l’abbé Glory, un trésor … ?

Dès sa mort, on se préoccupa de récupérer ses notes, relevés et objets trouvés lors de sa mission à Lascaux, car ils n’avaient pas tous été remis au CNRS dans leur version définitive. L’abbé y avait laissé sa santé, avec toutes ces longues heures passées à relever les gravures dans des positions inconfortables et souvent pénibles, dans l’humidité et la nuit (il ne pouvait le faire qu’en dehors des heures de visites de la grotte). Il n’avait pas eu le temps de finaliser ses rapports.

À son décès, sa maison fut « visitée » par des inconnus, visites qualifiées de « désinvoltes et intéressées », de sorte que l’on dut mettre des scellés. En janvier 1967, en compagnie de la sœur de l’abbé, le doyen Lionel Balout, du CNRS, enlèvera tous les documents revenant au CNRS car l’abbé Glory, en qualité d’ingénieur au CNRS travaillait sous la direction et la responsabilité de son laboratoire. Il déclara à sa sortie : « D’autres visiteurs nous avaient précédés avant la pose des scellés ». Puis, toujours en compagnie de la sœur de l’abbé, il fouilla son appartement de Strasbourg et dépité, il écrivit : « Nous avons récolté tout ce que nous avons pu découvrir. Cela ne représente certainement pas tout ce qui s’y trouvait[4]. » En effet l’abbé avait entreposé jusque sous son lit ses nombreuses trouvailles et sa maison comme son appartement étaient encombrés de dossiers, de notes, de livres, de rouleaux de calques, de relevés, d’objets, d’échantillons, d’éprouvettes et de tout ce qu’il avait pu accumuler : un vrai capharnaüm ! Mais le plus important, les calques correspondants aux travaux en cours, les nombreux objets préhistoriques découverts dans Lascaux et surtout ses notes restaient introuvables… Un véritable trésor pour les préhistoriens, qui restera caché pendant 30 ans avant d’être redécouvert : une partie déposée en Charente, l’autre entreposée dans sa maison du Bugue… Il y eut tout d’abord, en 1987, la remise de la mallette en osier, bourrée de notes personnelles, de courriers, de dossiers, de nombreux calques, de relevés inédits de nombreuses grottes, mallette qui avait été déposée à Saintes chez une amie de l’abbé, avant son départ en Espagne.

Puis en 1998, dans la maison du Bugue qui fut mise en vente par la sœur de l’abbé : tout le contenu en devait être débarrassé. Un voisin chargé de ce service repère ce qui lui semblait être des pierres gravées destinées à être jetées ; il alerte le maire et la maison est de nouveau fouillée : on retrouve alors, oh surprise ! tous les objets collectés par l’abbé Glory et recherchés en vain en 1967 par Lionel Balout, du CNRS… Tout était bien là, rangé dans des cartons qui auraient été promis à la déchetterie si personne n’avait eu la curiosité de les ouvrir, à côté de documents inestimables : des notes sur les fouilles, les circonstances des découvertes, des planches de dessins, des correspondances, etc. Étonnant que tout cela n’ait pas été trouvé lors de l’inspection de janvier 1967 ! Ces trouvailles seront données à la ville du Bugue et le maire fera appel à un couple de préhistoriens périgourdins pour les examiner. On ira de surprise en surprise, et certaines vont indisposer ceux qui, de près ou de loin, ont eu des responsabilités à propos de Lascaux, surtout en ce qui concerne la conservation de la grotte.

Les « indélicats » visiteurs de l’habitation et de l’appartement de l’abbé Glory n’ont jamais été identifiés, mais il semble qu’ils aient remis en place ce qu’ils avaient pris ou, du moins, ce qu’ils ne jugèrent pas utile de conserver. Bizarre, d’autant plus qu’on ne sait pas pourquoi l’ecclésiastique avait pris la précaution, avant de s’absenter pour l’Espagne, de cacher une grande part de ses notes confidentielles et de ses courriers chez une amie de toute confiance. L’abbé Glory avait été témoin d’un certain nombre d’indélicatesses envers la grotte. Il y avait des noms, des notes détaillées, des correspondances sur le sujet. Ceci expliquerait-il cela[5] ? La clé se trouve certainement dans ces notes qui ont depuis été publiées (mais l’ont-elles été en totalité ?).

Ce qui surprend dans le domaine de la préhistoire, ce sont les magouilles nombreuses que l’on découvre sur le sujet, tant sur les découvertes et les fouilles des sites que sur les objets et ossements retrouvés. De nombreux livres pourraient être écrits et notre chronique n’en donne qu’un petit reflet. Les deux préhistoriens, Brigitte et Gilles Delluc, à qui les documents retrouvés ont été remis pour étude, ont publié un livre Lascaux retrouvé [6]. Ce livre présente une biographie sans concession de l’abbé Glory et des extraits choisis de ses notes révélant, entre autres, tout ce que la grotte a subi comme dégradations. Ce qu’il ne fallait certes pas dire ! Et voici nos deux écrivains devenus persona non grata, en particulier à la Sorbonne : « On le savait, mais il ne fallait pas le dire, ni l’écrire », leur reproche-t-on. Car dans ce milieu… on se tient par la barbichette et on ne dénonce surtout pas les comportements qui ne font pas honneur à la science préhistorique.

*

* *

Déjà, les comptes rendus sur la découverte de la grotte de Lascaux par les « inventeurs » laissent augurer de ce que sera la suite : ils divergent ! Pour l’un, c’était le 8 septembre ; pour l’autre, le 12 ; ou encore ils étaient quatre, ou bien six ; découverte grâce à un chien entré dans un trou communiquant avec la grotte, ou sans chien présent… Autant de récits, autant de versions. Ce n’est pas grave, certes, mais cela laisse augurer que rien ne sera simple !

Du respect de la grotte …

Revenons au comportement humain à l’égard de la grotte. Au Regourdou, site moustérien situé à 300m de Lascaux, Roger Constant (que j’ai connu et qui m’avait confié des souvenirs) [7] avait hébergé en son temps l’abbé Glory.

Il avait même été son assistant pendant quelques années dans la grotte. Il était donc plus que dans les confidences de l’abbé. Il avait été, lui aussi, témoin de ce qui se passait, un témoin pas toujours silencieux, en particulier au 9ème Congrès international de Préhistoire qui se tint pour la première fois en France, à Nice, en 1976, en hommage à l’abbé Breuil. Il y avait fait distribuer une feuille qui fit scandale : elle osait donner les raisons de la fermeture de la grotte de Lascaux[8], ce que les notes retrouvées de l’abbé Glory ne contredisent pas et même complètent. Passons le tout en revue.

Dès 1947, l’historien périgourdin Marcel Secondat, lors d’une séance de la Société historique et archéologique locale, alertait sur la modification d’hygrométrie de la grotte et sur les précautions à prendre pour éviter l’altération des fresques. On avait déjà remarqué la présence de mousses et de petites fougères qui poussaient au voisinage des projecteurs. On s’inquiétait aussi de la poussière présente sur les parois. Une commission de savants était venue s’en rendre compte sur place. Une autre avait même demandé que, dès que possible, la visite de la grotte ne fût plus qu’exceptionnellement autorisée et que 80 hectares environnant le site fussent achetés pour le protéger. Mais le propriétaire de la grotte ne voulait pas encore la vendre à l’État : la promesse d’une billetterie juteuse en était la cause !

Quelques années plus tard, l’architecte-en-chef des Monuments historiques affirmera que, depuis 1947, une nouvelle commission de surveillance observait les variations microclimatiques et que les mesures spectro-photométriques « ont prouvé que les menaces de détériorations n’étaient aucunement précisées… Les travaux d’aménagements ont été exécutés sous le contrôle des Beaux-arts. Toutes les mesures relatives à la préservation des peintures et à leur mise en valeur ont été minutieusement étudiées ». En fait, il n’en était rien et on le savait mais, bien sûr, aucune réserve ni contradiction ne sera émise, tant il est vrai que l’on ne discute jamais ouvertement les affirmations données avec autorité par ceux qui ont le pouvoir décisionnaire et qui, peut-être aussi, possèdent un pouvoir de nuisance.

Il est vrai aussi qu’en 1950, l’architecte-en-chef avait fait procéder à des mesures du CO2 car on s’interrogeait à propos de l’action, sur les peintures, de l’acide carbonique provenant de la transformation de ce gaz. Cette même année, une première commission scientifique présidée par un professeur, médecin des hôpitaux de Paris avait conclu : « Cette situation ne peut avoir d’inconvénient pour la conservation des peintures. » Belle prestation que l’avenir démentira avec éclat ! On reste consterné devant une telle incompétence, alors que dès 1949 la présence de champignons, sous forme de crasse noire à la base des parois, s’observait déjà. On imagina de les contrôler, en 1950, en établissant deux sas d’entrée. Devant l’échec de cette mesure, il faudra attendre presque dix ans avant de concevoir une machinerie régénérant l’air de la grotte et contrôlant l’hygrométrie.

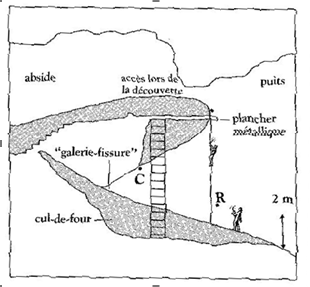

L’architecte ne manquait pas d’aplomb en déclarant que la « mise en valeur des peintures » avait été faite avec toutes les précautions nécessaires. Voyons ce qu’une telle déclaration recouvrait. Dès 1940, on avait procédé à quelques aménagements permettant une visite moins inconfortable de la grotte et le problème de l’évacuation des déblais avait été posé. De 1945 à 1948, on poursuivit les aménagements, mais d’une manière plus « sérieuse », c’est-à-dire à coup de pelle et de pioche, pour niveler le sol et aussi installer l’électricité, car on ouvrait la grotte au public (inauguration le 26 septembre 1948). Mais qu’avait-t-on fait de ces déblais ? Plutôt que prendre la peine de les évacuer à l’extérieur, on les jeta dans une large fissure (décorée de peintures) descendant en profondeur, appelée « le Puits », sans qu’il soit effectué de fouille ni de tamisage préalable des déblais et du puits. Quel volume avait-on pu y déverser ? Une quantité impressionnante : environ 32 m3, soit une centaine de tonnes (sans compter ce qui avait pu être utilisé comme remblais). Cela représente environ dix bennes de camions. La réalité était donc fort éloignée de la belle déclaration rassurante de l’architecte-en-chef des Monuments historiques. Une conséquence logique s’en suivit : la dégradation des décorations pariétales qui s’effaçaient par endroit, tandis que des morceaux tombaient au sol.

Dès 1957, dans un rapport officiel, Glory s’inquiète de l’altération, voire de la disparition des œuvres. Il met en cause la trop grande proximité des lampes à incandescence qui dessèchent, pendant les visites, les parois décorées, l’action inverse de l’humidité la nuit et aussi le fait que les visiteurs peuvent toucher les peintures.

Coupe du Puits

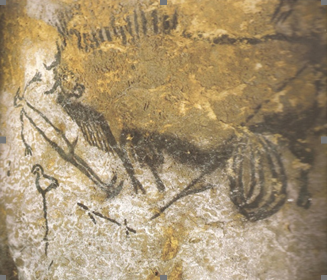

Peinture sur la paroi du Puits

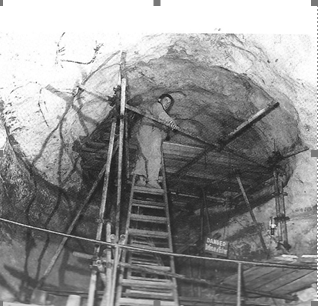

Des travaux pour la « mise en valeur » de la grotte en 1957-58

Des travaux pour l’installation d’une aération devant régler les problèmes de moisissure sont envisagés. L’abbé Glory saisit l’occasion pour demander l’évacuation de ces déblais.

Ils commenceront fin 1957 et se termineront en mai de l’année suivante. Le sol est « réaménagé », son niveau est abaissé de 1,50 m, des tranchées sont creusées pour faire passer les gaines de la future ventilation et l’électricité, car l’éclairage est repensé, plus fourni, plus puissant. On travaille à l’intérieur à l’aide de masses, de barres à mine, de pioches, de pelles et de 2 marteaux-piqueurs. Environ 480 brouettes, soit 960 voyages, seront nécessaires pour évacuer les déblais, soit 22 jours de travail effectués par 10 ouvriers, brouette après brouette. Leur contenu est parfois tamisé mais d’une manière sommaire, vers le milieu de la grotte, pour rechercher quelques éléments préhistoriques, soulevant un petit nuage de poussière à chaque fois, avant d’être évacué assez loin dehors « pour ménager le site. »[9] Les ouvriers ne prennent même pas la peine d’aller uriner dehors : il y avait suffisamment de recoins dans la grotte… À l’entrée, un excavateur entre en action, faisant trembler le sol[10], car on en profite aussi pour effectuer des travaux de terrassement afin d’installer un escalier et une grosse machinerie d’aération avec une assise en béton ! Contre les parois où des décorations étaient encore à portée de main, on appuie des outils, des cantines ouvertes, on accroche des fils. Arrivant vers le fond du Puits (mai 1960), les ouvriers sont incommodés par la présence de CO2, on insuffle de l’air climatisé.

L’abbé s’agite désespérément : il ne peut pas être partout à la fois devant cet immense gâchis ; il essaie de sauver ce qu’il voit apparaître d’objets préhistoriques lors du déblaiement des couches sédimentaires de paléosol.

Il découvrira ainsi des luminaires, lampes, épingles, alênes, sagaies, charbon de bois, et même, accidentellement, un morceau de corde tressée noyé dans l’argile du bord du Puits. Tous ces travaux ont été effectués à la lumière de puissants projecteurs.

Dans un rapport sévère, signé du préhistorien Leroi-Gourhan (1963), d’habitude toujours courtois et en demi teinte dans ses écrits, les travaux sont fustigés : 440 m3 de déblais, soit quelque 1.200 tonnes de sédiments remués, et aucune instruction n’avait été donnée concernant la protection des peintures ! Il n’y a donc pas lieu de s’étonner si, à la fin des travaux, les parois ornées étaient recouvertes d’une si épaisse poussière que tout dut être nettoyé et lavé à grand renfort de seaux d’eau puisée au plus près et dont la propreté n’était certes pas exemplaire. Essayez d’imaginer l’humidité qui en a résulté !

L’abbé Glory en était catastrophé, assistant impuissant au saccage. Car les ouvriers devaient faire vite, pour limiter au maximum la fermeture de la grotte et donc le manque à gagner. L’abbé faisait de son mieux, faisant photographier ce qu’il pouvait, lorsque le photographe ami était présent, et examinant les travaux des ouvriers. Il était outré de ce dont il était témoin, mais se taisait et ne parlera pas. Il ne pouvait pas parler ; il était pris en otage : il vivotait grâce à la modeste rémunération octroyée pour ses relevés des dessins par les Beaux-arts, ce qui lui donnait l’autorisation d’intervenir dans la grotte mais l’obligeait à supporter la surveillance de l’architecte des Beaux-arts lors des travaux. L’abbé avait conscience que, s’il parlait, sa présence dans la grotte et ses recherches seraient compromises. Il servait ainsi de caution, de garant, côté Préhistoire, au bon déroulement des travaux.

D’ailleurs, l’architecte n’hésite pas à écrire avec aplomb : « Les travaux de terrassements et de dérochement ont été effectués avec des soins infinis dans des conditions très délicates, en raison de la présence des peintures… En effectuant ces fouilles forcées, qui furent suivies par un spécialiste de la Préhistoire, cette opération permit toutefois de faire des découvertes, etc. »

L’abbé fut même « sollicité » par cet architecte pour écrire un article justifiant les travaux et intitulé : « Protection de la grotte de Lascaux. Résultats archéologiques des travaux », dans lequel il se garda bien de décrire les mauvais procédés dont il avait été témoin, comme aussi de signaler que ses trouvailles n’étaient que très parcellaires et liées au hasard, compte tenu du gâchis.

Sur une photo de l’article, on aperçoit un sol défoncé avec la légende « tranchée de fouille [!] pour le passage d’une gaine ». L’abbé restera toujours muet sur le sujet dans ses publications.

Du système d’aération, un « bijou » de la technologie …

En 1960, on posait à grands frais un système de « régénération de l’atmosphère » jugé indispensable et proposé par une commission d’experts scientifiques devant l’afflux des visiteurs (30.000 par an en 1950, 100.000 en 1960, et jusqu’à 1.800 par jour l’été – avec une température de la grotte s’élevant à plus de 30°! – et 125.000 en 1962). Il s’agissait d’un bijou de la technologie, dérivé du système de ventilation utilisé dans les sous-marins. Son efficacité était garantie par le même professeur de la Faculté de Médecine de Paris qu’en 1950, ainsi que par un professeur en Sorbonne et par un inspecteur général de la Marine.

Cette imposante machinerie recyclait l’air en le nettoyant et en aspirant à l’extérieur un air frais filtré (des spores et pollens). Son souffle était d’une telle force (4,5 mètres par seconde) qu’il soulevait les jupes des dames ! Chaque heure, environ 25.000 m3 étaient ainsi ventilés dans la grotte, sans oublier aucun recoin, soit 4 fois son volume. La température était maintenue à 12,5° avec une hygrométrie de 95%. Tout le monde était fier et content. Tout devait donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes des grottes préhistoriques, car « le fonctionnement dépasse les conditions imposées ».

La machinerie – ô merveille technique ! – fonctionnait automatiquement : dès qu’elle avait détecté un certain nombre d’entrées, elle se mettait en route. Or elle avait été conçue pour la visite de 500 personnes par jour au maximum, alors que le nombre effectif de visiteurs montait parfois jusqu’à 2.000. Les installations tournaient alors en permanence à plein régime…

Mais n’ayant pas été conçues pour une telle sollicitation, elles se détraquèrent rapidement ; elles finissaient par ne plus rien filtrer. En fait, l’installation s’est très vite avérée une véritable catastrophe. En moins d’un an, un aérosol de micro-organismes (algues, fougères, mousses, champignons, insectes minuscules et bactéries) ensemença toute la grotte.

Toute une microfaune allait se développer, coloniser les parois et détériorer les peintures pariétales. De plus cette invasion microbiologique s’auto-entretenait, car les champignons produisent des substances nutritives pour les algues et les insectes. En conséquence, la dégradation s’accélérait ; on pouvait dire que la grotte en voyait de toutes les couleurs avec un envahissement de taches vertes, noires et blanches ; les peintures s’atténuaient et disparaissaient par endroit, la paroi calcaire s’écaillait, faisant disparaître des parties peintes. La comparaison photographique le prouvait et on s’en inquiétait sérieusement.

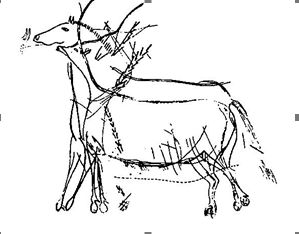

Dessins au charbon de bois et gravures au trait

À ce même moment, l’abbé Glory, qui effectuait ses relevés dans des conditions difficiles, dut être opéré d’une hanche (ostéotomie) en janvier 1961, puis suivit une rééducation de mars à juillet ; il sera contraint de porter des chaussures orthopédiques qui le gêneront considérablement dans ses travaux ultérieurs.

Après sa convalescence, l’abbé revient à Lascaux et constate que la plate-forme de planches qu’il avait abandonnée depuis un an était pourrie ! Elle est évacuée « pour éviter les critiques d’une pollution de l’air… Les taches vertes se développent sur les peintures avec une rapidité alarmante… dont les causes sont la luminosité et l’humidité », écrira-t-il. C’est que des éclairages de 2.000 watts étaient utilisés pour les visites de touristes ainsi que pour les recherches et les relevés de l’abbé, sans être toujours éteints entre deux visites. Il en était de même lors du passage des nombreuses équipes de télévision du monde entier, dont les séances de tournage duraient parfois plusieurs jours, contribuant à élever la température de la grotte. L’autre hanche de l’abbé Glory sera opérée en janvier 1963 et elle l’immobilisera un semestre. En avril, Lascaux fut fermée au public à cause des dégradations, avant sa fermeture définitive sur ordre du Ministère de la Culture. De décembre 1963 à mars 1964, l’abbé est hospitalisé de nouveau à la suite d’un accident de voiture et se retrouve encore en rééducation jusqu’en juillet. Il décédera d’un autre accident de voiture en 1966.

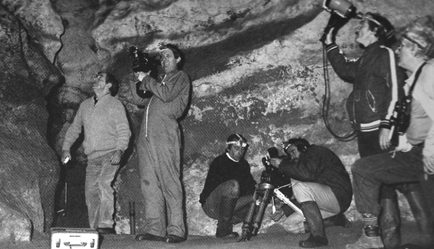

Tournage du film « Corpus Lascaux » (4 films de 2h chacun)

De catastrophe en catastrophe …

On finit donc par s’inquiéter de l’état de la grotte. Avec la ventilation, en moins d’un an, elle s’était trouvée envahie d’algues vertes. Comme dans la fable de La Fontaine Les animaux malades de la peste, on chercha un coupable. On accusa alors l’abbé, lui qui pourtant, depuis plusieurs années, s’inquiétait de l’état de la grotte et le faisait savoir. C’était lui le fautif, car la nuit, pendant son travail, il laissait la porte de la grotte ouverte pour que l’air soit respirable ; c’est de là que viennent les algues ! Pour s’en débarrasser, sur les conseils de nouveaux scientifiques qui se penchèrent sur ce cas, en septembre 1963, on installait un appareil stérilisateur d’air saturanr l’atmosphère de la grotte d’un produit désinfectant.

La grotte fermait jusqu’à la guérison de l’abbé Glory, le mois suivant. Par la suite on tentera la pulvérisation de liquides fongicides et antibiotiques qui ne feront qu’endormir le mal sans le faire disparaître, tout en créant des résistances aux nouveaux traitements. D’autres commissions scientifiques se pencheront à nouveau sur son sort.

En avril 1969, André Malraux, de passage à Brive, visita Lascaux, située non loin de là. Alors Ministre des Affaires Culturelles, c’est lui qui avait pris la décision, en 1963, de fermer la grotte. Dans ses Antimémoires[11] il raconte l’événement et commente : « Depuis que les hommes ont pénétré librement, la grotte est condamnée : d’infimes champignons y prolifèrent, écaillent les bisons et les chevaux magdaléniens. Vingt mille ans de survie sans les hommes, quinze ans de survie avec les hommes, et la destruction. Il a fallu 150 millions d’anciens francs pour l’arrêter. Lascaux est sauvé, à condition que les hommes cessent de venir à leur guise. »

La commission de surveillance jugea la grotte guérie en 1980 et, dès lors, la surveillance se limita à deux prélèvements bactériologiques annuels. La conservation restait prioritaire. La grotte restait donc fermée définitivement. Cependant, ce serait abuser du sens de ce terme, car on se permettait de la faire visiter, mais sur « demande motivée ». Des dérogations, il y en eut à la pelle ! À la moindre occasion, au moindre passage de personnalités diverses, de groupes d’étudiants, on accordait la faveur d’une visite privée de la grotte ; on en limitait seulement le nombre de passages et on y pénétrait après trempage obligé des pieds dans un bac contenant du formol. La grotte était maintenant surveillée de près par les spécialistes.

Des travaux seront encore effectués entre février 2000 et juin 2001, toujours sur proposition d’une commission d’experts : une entreprise modifie enfin le système de ventilation intérieure de la grotte, sous la conduite d’un architecte des Monuments historiques, dans l’espoir d’une réouverture au public. Quelques semaines après la remise en fonctionnement des machines, une nouvelle contamination pire que la précédente se déclara et proliféra dans toute la grotte.

Le sol, les voûtes, les parois, les banquettes furent envahis de micro-organismes ; champignons et bactéries de retour étaient devenus résistants. On répandit de la chaux vive sur le sol et des traitements fongicides et antibiotiques furent appliqués sur les parois: la grotte se trouvait encore plus menacée qu’en 1963 et l’on se demandait si l’on pourrait éviter une catastrophe définitive à long terme. Les spécialistes des Monuments historiques se mirent à accuser les travaux d’avoir perturbé l’atmosphère de la caverne et introduit des germes, et l’architecte pointa du doigt l’entreprise : « Les ouvriers ne portaient pas de bottes stériles et je n’ai aucun moyen de savoir s’ils ont toujours bien respecté les consignes d’accès à la grotte : je n’étais pas là tous les jours. » Mais l’entreprise se rebiffe : l’usage de bottes stériles n’avait jamais été mentionné sur le cahier des charges, ni même demandé oralement !

La fermeture de 1963 avait aussi été une catastrophe économique pour cette partie de la Dordogne.

Aussi envisagea-t-on de faire, près de la grotte originale, une copie conforme, Lascaux 2, qui ouvrit ses portes en 1983. La manne touristique reprit de plus belle. C’est un vrai défilé, les groupes se succédant les uns aux autres : c’est qu’il y avait du monde à passer ! Mais toutes les précautions furent prises ; les leçons de Lascaux 1 avaient été tirées. Cette copie, prouesse technique et technologique, donne alors toute satisfaction. Ouverte en 1983, elle ramène les touristes en nombre ; la billetterie est débordée ; on fait la queue une demi-heure pour prendre des billets valables pour l’après-midi, voire le lendemain matin.

Comme il faut meubler le temps d’attente, alors, à quelques kilomètres de là, on construit le « Thot », site ludique sur la préhistoire magdalénienne centrée sur Lascaux, gratuit pour les possesseurs d’un ticket de visite de la copie de la célèbre grotte. L’affaire tourne bien.

Pour la grotte originale, tout irait-il donc pour le mieux ? Malheureusement, de nouvelles taches noires sont réapparues dernièrement. Tout en reconnaissant l’erreur d’avoir stérilisé la grotte en 1963, on recommença un traitement aux fongicides et aux biocides sur les parois affectées et, après une fermeture totale durant 18 mois, le résultat fut jugé encourageant. Le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, installa un nouveau conseil scientifique (un de plus), présidé par Yves Coppens : « pour mieux comprendre la crise climatique et biologique que subit Lascaux depuis 2001 ». Et l’on décida de laisser la grotte dans son équilibre actuel par une nouvelle politique …de non intervention.

Et Lascaux 2 ? Elle aussi est victime de son succès : 7,5 millions de visiteurs de son ouverture en 1983 jusqu’à 2009, et 270.000 en 2010. Or le site préhistorique le plus visité de France en souffre, il voit ses peintures se recouvrir d’un voile opaque blanc. Cette dégradation nécessite une restauration étalée sur 4 années par tranches annuelles de 3 mois. La première tranche commencée en 2009 s’est élevée à 150.000 €. Du coup, on envisage la “sanctuarisation” du site et la création d’un Lascaux 3, encore plus ambitieux, avec un grand centre d’interprétation d’art pariétal doté des dernières technologies ; une enveloppe de 900.000 € a été votée en 2009 ! Ainsi, plus l’original disparaît, plus la copie attire les foules.

Nul doute que si elle avait été implantée dans la région parisienne, par exemple, on ne se déplacerait certainement pas en si grand nombre pour ne voir qu’une reproduction grandeur nature, aussi bien faite fût-elle ! Toute proportion gardée, qui imaginerait de lanterner des heures pour voir une exposition permanente de copies de toiles de Monet, de Fra Angelico, etc.? Ainsi le saccage de la grotte, que l’on cache soigneusement, aura-t-il été finalement, hors l’aspect préhistorique désastreux, une bonne aubaine : la source d’une retombée financière inespérée pour la région. Félix culpa !

Plus l’homme détruit Lascaux par sa bêtise, plus il en tire profit ! Beau tour de passe-passe ! En somme, en caricaturant, la destruction et l’intérêt du sauvetage des peintures de la grotte deviendraient presque secondaires, tant cela arrange de monde.

Peinture de cheval dans le diverticule

En guise de conclusion …

Dans l’ouvrage des Delluc Lascaux retrouvé, dont nous avons extrait les diverses citations, les auteurs citent dans leur conclusion une déclaration du Pr Randal White (2003), préhistorien de New York, en résidence à Montignac :

« Ce que je ne comprends pas, c’est qu’il n’y a pas eu d’études quand la situation était stable. Mais il faut dire que le système bureaucratique qui gère Lascaux fonctionne en circuit fermé. Et cela est plus destructeur que les champignons et les bactéries. »

Ce sera notre conclusion, à laquelle nous rajoutons la réflexion qu’un préhistorien me confiait : « En France, ce qui manque le plus cruellement dans le domaine de la préhistoire, ce sont de vrais scientifiques ; car on souffre trop de voir toujours les mêmes préhistoriens consultés et faisant des annonces racoleuses, en mal de notoriété et de publicité, et cela avec des prétentions de connaissances scientifiques qu’ils n’ont pas. Ce seront les Anglo-saxons et les Américains qui sauveront la Préhistoire et lui donneront ses lettres de noblesse.»

[1] Par analogie aux ouvrages : Lascaux inconnu, et Lascaux retrouvé.

[2] BP : before present, en anglais, soit avant l’année de référence 1950.

[3] … dont on disait qu’il n’avait « d’abbé » que le titre…

[4] C’est peut-être cet événement qui avait incité Roger Constant à entreposer ses propres archives chez différentes personnes de confiance.

[5] Ainsi en exemple (voir Le Cep n° 3, p. 40-41), une lettre d’Otto Hauser (Allemand d’origine suisse, spécialisé dans les fouilles préhistoriques dans un but mercantile) accusant l’abbé Breuil d’être un entremetteur dans la vente d’objets préhistoriques et accusant D. Peyrony (1869-1954, personnalité incontournable du Périgord préhistorique) de trafiquer les couches des fouilles de La Micoque en y incluant des silex volés à O. Hauser. Cette lettre, envoyée à une relation du Périgord (et que j’ai eue en mains), avait été subtilisée – pour éviter qu’elle ne soit détruite – par un ami à son décès, lorsque celui-ci était venu veiller son corps.

[6] Lascaux Retrouvé, Périgueux, Pilote 24 Éditions, 2003.

[7] Précisons au passage que depuis les découvertes faites par R. Constant sur son terrain d’un lieu de culte moustérien et d’un gouffre de 30m de profondeur dont les galeries plus ou moins obstruées communiquent avec Lascaux, le corps préhistorique n’a eu de cesse de le dénigrer et de lui créer des « tracasseries », ce que nous avons évoqué dans les n° 4, 6 du Cep.

[8] Cf. « Lascaux, certains dessous peu honorables », Le Cep n°7, p. 49-51.

[9] Le cas ne doit pas être unique, car j’ai moi-même trouvé des silex préhistoriques dans le périmètre de sites où je supposais que l’on avait pu évacuer des déblais, y compris pour pratiquer des allées d’accès… Avis aux amateurs !

[10] On avait pourtant interdit de faire sauter des mines dans un large périmètre autour de la grotte, car les vibrations pouvaient détériorer les peintures pariétales…

[11] Dans ce même ouvrage, Malraux (alias Colonel Berger), parlant de son passé de résistant, affirme qu’il a connu la grotte de Lascaux en 1944. Il s’y était caché avec ses hommes au milieu de parachutes rouges et bleus, entre des caisses de munitions, des mitrailleuses, etc. Passage purement imaginaire, démenti par les Delluc (Lascaux retrouvé) et Leroi-Gourhan (Les Racines du Monde, entretiens avec Claude-Henri Rocquet, 1982). En réalité, il n’est allé à Lascaux, pour la première fois, qu’en avril 1969 !.

11] Dans ce même ouvrage, Malraux (alias Colonel Berger), parlant de son passé de résistant, affirme qu’il a connu la grotte de Lascaux en 1944. Il s’y était caché avec ses hommes au milieu de parachutes rouges et bleus, entre des caisses de munitions, des mitrailleuses, etc. Passage purement imaginaire, démenti par les Delluc (Lascaux retrouvé) et Leroi-Gourhan (Les Racines du Monde, entretiens avec Claude-Henri Rocquet, 1982). En réalité, il n’est allé à Lascaux, pour la première fois, qu’en avril 1969 !.