Partager la publication "Enquête sur le massacre du 25 décembre 1793 dans l’église Saint-Jacques de Pouzauges Troisième partie : les premiers fruits spirituels au dix-neuvième siècle"

Par Dr Jean-Maurice Clercq

HISTOIRE «Si l’homme est libre de choisir ses idées, il n’est pas libre d’échapper aux conséquences des idées qu’il a choisies. » (Marcel François)

Rappel: Les lecteurs se souviennent d’avoir lu en 2011, dans les numéros 55 et 56 du Cep, le récit d’une enquête ayant montré l’authenticité d’un massacre perpétré lors de la Guerre de Vendée, durant la nuit de Noël 1793, dans l’église Saint-Jacques de Pouzauges-la-Ville. Toutes les messes avaient été interdites par les autorités révolutionnaires depuis 2 ans. Sur dénonciation, une colonne militaire intervint dans l’église. Forte d’une centaine de cavaliers de la Légion du Nord, elle procéda au massacre systématique des fidèles assistant à l’office religieux, sans laisser de survivants. Le récit nous en est parvenu grâce à une lettre que l’officier commandant la colonne militaire écrivit à son père. La particularité de ce massacre est que, par la suite, pas un seul cadavre ne fut retrouvé ; et la mémoire en avait été oubliée. Cela peut s’expliquer par l’anéantissement de la communauté catholique, puis par les ravages provoqués sur la commune, un mois plus tard pendant trois jours, par les Colonnes infernales, avec le massacre de 52 personnes raflées. Là encore, on ne retrouva aucun cadavre. S’il n’y avait eu une survivante, cette fusillade serait, elle-aussi, tombée dans l’oubli. Il faut enfin prendre en compte la volonté des municipalités révolutionnaires de Pouzauges de faire disparaître de la mémoire locale toutes les traces de ces deux tragédies, avec la complicité de la population restante, favorable à une Révolution dont elle avait tiré profit. Mais pour le massacre à l’église, il nous fut nécessaire d’établir les preuves historiques de cet événement tragique qui intéresse particulièrement le diocèse de la Vendée, car il concerne des catholiques massacrés pour avoir assisté à une messe interdite. On peut donc affirmer, au sens canonique en usage dans l’Église, que ces victimes massacrées en haine de la foi sont mortes en martyrs.

« Le sang des martyrs est semence de chrétien » (Tertullien)

But de cette communication

Dans une optique religieuse, il semblait intéressant de clore le dossier sur ce massacre en partant à la recherche des fruits spirituels qui ont pu ou dû en résulter. Pour cela, une rétrospective de l’histoire religieuse de Pouzauges s’imposait. Le but du présent travail est donc d’en dessiner les grands traits et d’observer comment, après le massacre de 1793, a pu évoluer la communauté catholique. L’étude s’arrête en 1965.

_________________________

Les historiens considèrent que le soulèvement de la Vendée, en créant par son sacrifice un front intérieur, avait affaibli militairement la Révolution française. Il permettait à l’Europe d’échapper à l’extension idéologique révolutionnaire. Il aura aussi permis, à terme, le retour de la liberté religieuse en France et, de là, un certain retour à la paix civile.

La Vendée n’est-elle pas devenue depuis une des terres chrétiennes les plus fidèles à la foi catholique romaine, avec une pratique religieuse importante jusque dans les années 1960 ? Sous l’angle de la foi, ne peut-on pas considérer le rétablissement de la liberté religieuse, le retour à la paix civile en France et l’intensification de la pratique religieuse en Vendée comme étant des fruits spirituels liés au martyre de la population vendéenne ?

Mais pour le cas de Pouzauges, avec ses 400 martyrs massacrés en haine de la foi, il paraît intéressant de rechercher si, localement, des fruits spirituels particuliers ou supplémentaires sont advenus. Un retour historique sur le passé religieux local et son évolution permettra d’obtenir des éléments de réponse.

État du catholicisme à Pouzauges

1. Avant les guerres de Religions (1563)

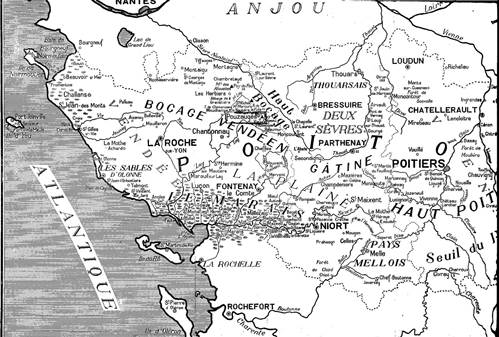

L’histoire religieuse de Pouzauges est imparfaitement connue, faute d’archives suffisantes, d’autant plus que la bourgade, située dans le Bas-Poitou, se trouvait dans la zone des prétentions anglaises lors de la guerre de Cent ans[1]. Disputé par la France et l’Angleterre, le Poitou subit des guerres désastreuses de 1152 à 1242 puis de 1340 à 1453 avec des trêves occasionnant des pillages perpétrés par les mercenaires des deux parties, à tel point que les paysans et les habitants des localités de la région de Pouzauges vivant dans une insécurité permanente creusèrent de nombreux souterrains pour s’y réfugier[2].

Cependant, on sait qu’il y eut 19 chapellenies et 2 confréries sur la paroisse Saint-Jacques (Pouzauges-la-Ville) et 5 chapellenies et 2 confréries sur celle de Notre-Dame (Pouzauges-le-Vieux). Le tout était desservi par une vingtaine de prêtres jusqu’en 1563. À cela, il faut rajouter, fondés du XIème au XIIIème siècle, une abbaye, deux prieurés et une aumônerie tenue par des moines (hôpital-maladrerie pour les pauvres). Les deux paroisses devaient abriter une population de l’ordre de 1.500 à 1.800 âmes à la veille de la Réforme.

2. Des guerres de religions à la Révolution

En 1534, Calvin résida quelques temps à Poitiers, ce qui lui permit d’enseigner sa doctrine et ses propositions de réformes sur la religion catholique. Ses idées se répandirent assez rapidement dans le Bas-Poitou, suscitant des interdictions puis des répressions à l’encontre de ses partisans. Il en résulta, en 1555, les premiers soulèvements des Réformés, avec des pillages et des exécutions. Des répressions s’ensuivirent et ce fut l’escalade inévitable de la violence.

En 1562, les idées de la Réforme avaient gagné Pouzauges. Cette année-là, dans la campagne du Sud-Vendée, sous l’instigation des nouveaux « ministres » (pasteurs réformés), des bandes armées protestantes s’étaient constituées et se mettaient à piller les églises et à massacrer les prêtres, les religieux et religieuses, ainsi que les catholiques zélés. Avec la participation d’un certain nombre de Pouzaugeais, l’évêché de Luçon ne sera pas épargné par les calvinistes, et la cathédrale sera pillée et saccagée. Le 11 mars 1563, les Réformés s’emparaient sans difficulté de Pouzauges-la-Ville et de Pouzauges-le-Vieux, car ces localités étaient déjà acquises au calvinisme. Les édifices religieux furent pillés, les religieux s’enfuirent et le culte catholique devint interdit.

À Pouzauges-la-Ville, l’église Saint-Jacques fut profanée : les Réformés, entrés à cheval, après avoir laissé leur monture se désaltérer dans les bénitiers, les avaient fait caracoler dans le chœur : soudain, la voûte de la crypte s’était effondrée, engloutissant sous les décombres une monture et son cavalier. Peu après, le 19 mars 1563, le prince Louis de Condé[3], chef des forces protestantes signait avec le roi Charles IX le traité ou édit d’Amboise qui mettait fin à la première guerre de religion. Ce traité qui donnait une certaine liberté de culte aux Réformés ne satisfaisait personne ; il sera donc plus ou moins respecté, en particulier dans le sud-Vendée où la liberté de culte ne sera pas rendue aux catholiques de Pouzauges.

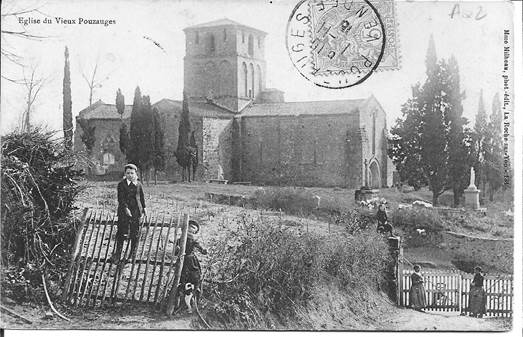

En 1567, les Réformés reprirent les armes. Le 13 décembre, ceux de la région de Pouzauges investissaient à nouveau l’église Saint-Jacques et en incendiaient partiellement la nef, se réservant par la suite l’usage du haut du chœur, resté intact, pour la célébration de leur culte (jusqu’en 1598), mais en murant les baies vitrées qui ne les intéressaient pas. Ils s’en prenaient aussi à l’église Notre-Dame de Pouzauges-le-Vieux, qui sera complètement dévastée. Le lendemain, ils s’y rassemblaient pour s’unir par un serment solennel dont le titre était : « Consistoire tenu à Pouzauges, où les Huguenots approuvent le pillage qu’ils avaient fait la veille dans l’église du Vieux-Pouzauges, et où ils s’engagent par serment et par écrit d’anéantir la religion Romaine ». Suit alors un texte dont le titre laissait deviner sa teneur en faveur de la destruction de la « Babylone papiste ». Les signatures apposées au bas du serment étaient révélatrices des auteurs : parmi les 47 signataires, on retrouvait une grande partie des notables et de la noblesse de Pouzauges et de sa région, dont quatre seigneurs. À partir de ce jour, le culte protestant allait se célébrer au grand jour et le culte catholique rester interdit[4] pendant 35 ans.

L’église Notre-Dame prendra alors fonction d’étable, d’écurie, ou de grange à foin. Les fresques du XIème s. sont recouvertes de chaux[5]. Des documents confirment la cessation totale du culte sur les deux Pouzauges obligeant même son curé à se réfugier dans le diocèse voisin. Les protestants étaient maîtres du pays et de ses environs. Désormais, l’histoire religieuse de Pouzauges sera principalement documentée par les archives protestantes qui en conserveront la mémoire écrite. Ce qui fait, par exemple, que l’on ignore le nombre de catholiques massacrés de 1563 à 1567 et la destruction exacte touchant les différents édifices religieux, car seuls les événements touchant la communauté réformée y étaient consignés.

Fin 1568, la tension s’apaisait et on pouvait tenter de faire un premier bilan de ce conflit religieux pour le Poitou : 70 ecclésiastiques, 320 gentilshommes catholiques et 400 protestants, 10 000 soldats catholiques et 16.000 huguenots avaient été massacrés ou tués, et 3.000 maisons incendiées. Mais la guerre de religion dans le Bas-Poitou reprit entre La Rochelle et Nantes, de 1586 à 1588, sous l’impulsion d’Henri de Navarre, futur Henri IV qui bataillait en compagnie de ses partisans soutenus par les huguenots poitevins. Il se fera reconnaître comme roi en 1589, tandis que la Ligue se donnait un nouveau souverain en la personne du vieux cardinal Charles de Bourbon, sous le nom de Charles X, alors âgé et de santé précaire, placé déjà en résidence surveillée à Chinon par feu le roi Henri III[6]. Il sera enlevé par les protestants et emmené à Fontenay-le-Comte, capitale du Bas-Poitou, où il décédera le 9 mai 1590 de calculs rénaux.

Les protestants de Pouzauges et alentours ne firent leur reddition qu’en mars 1598. La signature de l’Édit de Nantes par le roi Henri IV, le 13 avril 1598, avait été saluée par les catholiques de Pouzauges comme la confirmation d’une proche délivrance : ils espéraient voir la fin des brimades subies et retrouver la liberté de culte. L’église Saint-Jacques leur sera bien rendue, mais en piteux état, en partie démolie et incendiée. Cependant les catholiques étaient devenus minoritaires, ils représentaient le menu peuple, illettré et analphabète, aussi désargenté que dénué d’influence. La plupart des seigneurs, des fonctionnaires, des notables et des artisans étaient devenus protestants.

Les deux communautés étaient donc encore appelées à cohabiter et à se côtoyer mais, cette fois, en toute légalité et avec le même état d’esprit, conservant leurs frictions et leurs haines.

La célébration du culte réformé se faisait maintenant sous les halles. Les catholiques continuaient d’être provoqués et humiliés d’autant plus que le fougueux pasteur défiait régulièrement leur curé pour débattre de théologie, mais ce dernier s’esquivait par manque de formation théologique. En 1620, le défi était pourtant relevé par un père capucin venu de Nantes, prédicateur de la Mission dans le Poitou. Le débat était public. Les arguments sur les erreurs de Calvin étaient percutants, trop peut-être ; les catholiques se sentaient fortifiés dans leur foi, mais les Réformés étaient outrés de se voir ainsi mis en faux. Le ton montait, les invectives volaient : le pasteur s’était mis à traiter le père de « sauterelle de l’Apocalypse ». Le clan des Réformés redevenu agressif décidait de reprendre les armes et se disposait à s’emparer du château féodal de la ville pour en faire une retraite fortifiée.

Cet incident était à prendre d’autant plus au sérieux que les réformés commençaient à s’agiter dans le Bas-Poitou pour reprendre les armes. En effet, si la Ligue dans le Poitou s’était éteinte avec le couronnement d’Henri de Navarre, l’Édit de Nantes avait accordé aux forces protestantes de nombreuses places de sûreté avec une garnison huguenote armée (dont faisait partie la ville de Fontenay-le-Comte) entretenue aux frais de l’Etat.

Le prédicateur s’était donc vu contraint de quitter rapidement la bourgade pour éviter de graves incidents et permettre le retour au calme. Au final, le capucin n’avait obtenu qu’une seule abjuration.

En 1621, les corsaires rochelais, alliés aux seigneurs reformés de la ville et devenus maîtres de la mer, avaient projeté ensemble d’occuper les embouchures de la Loire et de la Gironde afin d’y rançonner le commerce du fleuve.

Les calvinistes, le duc de Soubise[7] à leur tête, en profitèrent pour se soulever et leur prêter main-forte et, à nouveau, ravagèrent le Bas-Poitou, dévastant encore, l’année suivante, la ville de Luçon dont Richelieu était alors évêque (1606 à 1623)[8]. Ces exactions forceront le roi Louis XIII à intervenir militairement. Cette même année, le 22 mars 1622, les protestants de la bourgade de Mouchamps, située non loin de Pouzauges, enlevèrent le curé, qui ne leur plaisait pas, pour le livrer au parti protestant du duc de Soubise qui avait repris les armes. Une autre fois, un prédicateur était attendu pour prêcher une retraite aux catholiques de Pouzauges, mais celui-ci ne plaisait pas aux réformés. Alors une délégation protestante partit à sa rencontre sur le chemin et ne lui laissa pas d’autre choix que de faire demi-tour.

Ces anecdotes ont pour but de montrer le climat d’insécurité qui régnait dans le Poitou, en particulier pour les catholiques de Pouzauges. Il faut aussi ajouter que des hordes de soldats indisciplinés, issus de la guerre civile, s’étaient regroupés en bandes à la suite de l’Édit de Nantes (1598) et infectèrent fortement le pays jusqu’en 1612. La forêt de Mervent, située plus au sud de la Vendée, dut même faire l’objet d’une battue générale en 1639, pour en déloger les bandes de voleurs qui s’y réfugiaient.

L’influence de l’église réformée de la région de Pouzauges était si importante qu’il se tiendra dans la bourgade 5 synodes provinciaux, de 1607 à la révocation de l’Édit de Nantes (1685).

Est aussi à noter un incident révélateur de l’état d’esprit belliqueux des huguenots : en 1661, se déroulait à Pouzauges un synode du Haut et Bas Poitou, en présence du Commissaire du Roi. Au cours de l’assemblée, un gentilhomme protestant excédé tira l’épée et blessa le pasteur de la ville de Montaigu, qui refusa de donner une suite judiciaire à l’incident.

En 1617, un temple fut construit à 30 mètres de l’église Saint-Jacques, malgré l’opposition réitérée du seigneur Haut-Justicier de Pouzauges. Faute d’avoir pu apporter les preuves de la persistance du culte réformé depuis 1577 et du fait de sa construction illégale et de la nuisance apportée au culte catholique à cause de la trop grande proximité de l’église Saint-Jacques[9], le temple devait être détruit. L’affaire passa devant le Conseil du Roi le 2 juillet 1665 et par 10 voix pour et une contre, la destruction fut décidée, mais lors de l’arrêt définitif du 6 août, le temple fut épargné ! Par prudence, cet édifice sera cependant transféré pour éviter la démolition et ce sera le nouveau, dont l’autorisation avait été pourtant obtenue par le marquis de Pouzauges, qui sera détruit… nous sommes alors en 1683.

Puis vint la Révocation de l’Édit de Nantes (1685). Les protestants allaient subir à leur tour une interdiction du culte avec des pressions et des persécutions. Ce sera le temps des pasteurs et des assemblées du « désert ». Le 15 septembre 1685, les dragons d’Asfeld, appelés par le seigneur de Pouzauges s’installaient pour deux jours dans les familles protestantes et à leurs frais[10]. Cela ne sa passa pas sans heurts ni affrontements violents avec les réformés provoquant la mort d’une dizaine de protestants.

Les dragons repartis, 280 familles protestantes étaient passées au catholicisme, sans aucun souci de sincérité car bénéficiaires, il est vrai, d’une prime de 12 livres[11] offerte à chaque nouveau converti… On raconte qu’après le passage des dragons, et pour l’exemple, on avait promené sur une claie le cadavre d’une calviniste de 78 ans. Elle avait abjuré le protestantisme (et touché la prime en conséquence) mais avait refusé les derniers sacrements, montrant ainsi, en rejetant les sacrements catholiques, qu’elle était demeurée protestante …

Bien que « nouveaux convertis », les protestants ayant abjuré n’assisteront pas pour autant à la messe et n’enverront pas leurs enfants au catéchisme. Le curé s’en plaignait. À Pouzauges-la-Ville, un rapport de 1699 indiquait que sur 250 « nouveaux convertis », seuls 15 faisaient leurs Pâques et aussi que la population « d’anciens catholiques » ne s’élevait qu’à 150 personnes. Un décret du 13 décembre 1698 imposa une amende de 10 sols par enfant[12] pour la famille protestante qui ne l’enverrait pas au catéchisme. En 1700, le total des amendes s’éleva à 208 livres et 5 sols pour Pouzauges-la-Ville et à 145 livres et 5 sols pour Pouzauges-le-Vieux. Comme une livre valait 20 sols (ou « 20 sous »), on peut estimer qu’il y eut environ 416 amendes sur Pouzauges-la-Ville et 290 pour Pouzauges-le-Vieux. Ces sommes étaient réceptionnées par le curé qui les redistribuait ensuite aux pauvres. Bien que peu ou pas appliqué les années suivantes, ce décret permet de constater que, dans les deux Pouzauges, la religion réformée était profondément ancrée, en particulier à Pouzauges-la-Ville, bien moins peuplée que Pouzauges-le-Vieux.

En 1686, le culte protestant, désormais interdit, s’organisait clandestinement dans la campagne et dans les bois. Il y eut aussi des persécutions et des émigrations vers les Pays-Bas.

Ainsi, les autorités ayant été averties d’une assemblée secrète du culte réformé dans le bois de Pouzauges où une centaine de fidèles s’étaient rassemblés lors de la nuit de Noël 1686, le maître d’école, Jean Bigot, ancien lecteur de l’Église réformée de Pouzauges, qui avait présidé cette assemblée en remplacement du pasteur exilé, sera arrêté puis condamné à la pendaison le 21 février 1687[13].

Avant que le bourreau ne lui passe la corde au cou, tandis que l’assistance entonnait le Salve Regina, il s’écria : « Je loue Dieu de ne pas mourir comme malfaiteur, mais pour l’avoir invoqué ! ». Cette condamnation tragique va interrompre les assemblées nocturnes pendant une dizaine d’années.

À cause de toutes les persécutions de cette fin du XVIIème siècle, 43 familles sur les 341 que comptait l’ensemble de Pouzauges s’étaient exilées, ruinant ainsi économiquement le pays (il y eut très peu d’exils au siècle suivant).

Combien restait-il de protestants sur Pouzauges et sa région ? Il est difficile d’avoir des chiffres fiables car les registres protestants étaient morcelés entre les «Pasteurs du Désert ». À la veille de la révocation de l’Édit de Nantes (1685), la population protestante du Bas-Poitou était estimée à 14 000 personnes dont 20% auraient encore émigré par la suite. Un rapport[14] de 1712 indiquait la présence de 5 à 6 000 protestants pour la région de Pouzauges avec ses environs. Dans le détail, les protestants représentaient environ les 2/3 de la population de Pouzauges-la-Ville, soit 400 protestants pour 130 « communiants » (ou vieux catholiques), et pour les deux Pouzauges : 1 300 protestants[15].

A partir de 1724, la pression envers les protestants se relâchait, permettant la pratique ouverte du culte puis la construction d’un nouveau temple en 1740.

Les réformés fréquentant le temple de Pouzauges en 1742, selon leurs chiffres, étaient alors au nombre de 1 600 fidèles pour les deux Pouzauges. Selon les rapports d’un brigadier de cavalerie, les « prêches » regroupaient 500 fidèles.

Un rapport de 1747 indique que la communauté protestante de Pouzauges constituait les trois quarts de la population, ce qui semble indiquer une progression du culte réformé et de son influence.

En 1757, la fille du prédicateur de Pouzauges-la-Ville était enlevée par les forces de l’ordre et confiée aux religieuses de l’Union Chrétienne de Fontenay-le-Comte. Cette institution avait pour vocation d’accueillir et d’instruire les filles venues du protestantisme (ayant fui leur famille pour abjurer ou pour s’en protéger après abjuration).

Mais l’époque évoluait vers l’apaisement ; aussi, sur une démarche de son père, allait-elle être bientôt libérée. Elle se mariera en 1774 avec un protestant de Saint-Maixent, François Michelin, qui lors du soulèvement vendéen, après avoir rejoint un temps le camp des vendéens, reviendra du côté républicain. Il sera élu diacre de l’Église réformée en 1805, tout en devenant franc-maçon et maire républicain de Pouzauges-le-Vieux.

Alors que le calme religieux était revenu, un recensement[16] en date de 1760 donnait 4 033 protestants pour le Bas-Poitou. À la veille de la Révolution, avec une population de Pouzauges-la-Ville alphabétisée aux 2/3 environ (contre 40% pour le reste de la Vendée), les protestants représentaient un fort groupe de 2/3 à 3/4 de la population, dans lequel se trouvait aussi incluses les personnes sans pratique religieuse (anciens catholiques, faux protestants, personnes favorables à l’idéologie révolutionnaire de 1789). Il serait donc plus exact de dire que, si le groupe catholique représentait entre le quart et le tiers de la population, le reste était composé de protestants et de personnes sans pratique religieuse.

En 1789, le clergé catholique local n’était guère brillant. À Pouzauges-le-Vieux, le curé, Dominique Dillon, s’était fait un temps persécuteur zélé de protestants.

C’est d’ailleurs lui qui provoquera le dernier incident, avec la saisie de livres protestants obligeant le colporteur à prendre la fuite pour ne pas payer l’amende de 50 livres[17] pour infraction à la loi sur la librairie. Cette personnalité complexe deviendra ardent révolutionnaire puis apostat[18]. Il était secondé par un vicaire, Louis Brillanceau, converti originaire d’une vieille famille protestante de Pouzauges-le-Vieux, qui ne partageait pas ses idées. Suite à son refus de prêter serment conformément à la Constitution Civile du clergé, le vicaire sera exilé en Espagne.

1. Église Notre- Dame du Vieux-Pouzauges

À Pouzauges-la-Ville, c’est autre chose. L’abbé Jean Roussereau prendra la charge de curé en 1779 avec l’église Saint-Jacques fort délabrée. La petite histoire raconte que les paroissiens, excédés de ses retards répétés pour célébrer la grand’messe, en arrivaient à commencer sans lui les prières du début de l’office religieux. Parfois, l’abbé donnait les répons du Kyrie ou du Gloria de sa sacristie tout en enfilant ses vêtements liturgiques. Il sera jureur et nommé Procureur de la République en 1795 par D. Dillon.

3.À la Révolution française

On admettait habituellement qu’en 1791, les 560 habitants de Pouzauges-la-Ville se distribuaient en 37% de catholiques (soit 207 personnes) et en protestants pour le reste. Mais, lors de nos recherches généalogiques, nous avons découvert, en comparant les registres catholiques et protestants (naissances, mariages, en particulier), qu’un certain nombre de familles figuraient sur les deux registres, soit environ 61 faux catholiques restés protestants pratiquants, ce qui ramène la communauté catholique à 146 fidèles. Cependant, nous ne rejoignons pas l’opinion commune affirmant que le reste de la population n’était composée que de protestants[19]. En cette fin du siècle des Lumières, était apparue une nouvelle catégorie : les personnes sans pratique religieuse, acquises aux idées des Lumières et aux idéaux qui deviendraient ceux de la Révolution.

Elles étaient devenues souvent déistes ou athées et rejoignaient, pour la plupart, les protestants pour leur côté anti-catholique et anti-monarchique. Nos recherches ont évalué la communauté réformée pratiquante à 142 personnes et ce nouveau groupe areligieux à environ 272 personnes.

Ces chiffres ne peuvent pas être tenus pour absolus mais approchent la réalité. Ainsi arrive-t-on aux estimations suivantes :

communauté catholique pratiquante : 26%,

faux catholiques restés protestants : 11%

communauté protestante pratiquante et reconnue comme telle : 25% à laquelle il faut rajouter les 11% de protestants « faux catholiques », soit un total de 36% de protestants de conviction ;

groupe sans pratique religieuse : 38%

4.Après la Révolution

Après la Révolution, différents mouvements de population vont modifier le profil de Pouzauges-la-Ville:

l’arrivée d’un nombre important de personnes (dont les noms n’avaient jamais figuré sur aucun registre). Il s’agit de l’apport d’une nouvelle population, certainement en rapport avec le vide provoqué par le massacre, ce qui se traduit dans les recensements par une remontée rapide de la population, malgré la misère effroyable et la mortalité élevée qui sévissait en particulier dans la campagne à la suite de la destruction de l’habitat rural.

La population de Pouzauges-la-Ville évoluait alors comme suit :

-1791 : 560 h.

-1796 : 143 h.[20]

-1801 : 236 h.

-1806 : 333 h.

L’exil hors de Vendée (principalement vers la Charente maritime et la Charente[21]) d’une grosse partie de la population protestante, fortune faite lors de la Révolution sur le dos des catholiques et aussi parce que leur situation était devenue invivable après la Grande guerre de Vendée.

Ils avaient en effet presque tous été du côté des révolutionnaires, participant activement à l’établissement de l’ordre républicain sous toutes ses formes.

À noter aussi un phénomène non négligeable de conversion d’une partie de la population protestante restée à Pouzauges grâce à l’action d’un curé exceptionnel, Louis Brillanceau, issu d’une grande famille bourgeoise protestante de Pouzauges-le-Vieux et converti au catholicisme dans sa jeunesse.

Enfin, pour l’anecdote, et quelque peu marginal, on put observer un certain retour aux sacrements de l’Église, surtout à partir de l’entrée en vigueur du Concordat en janvier 1803, chez quelques notables qui, dès les prémices révolutionnaires, avaient cessé toute pratique religieuse…

Après dix ans d’interruption, le culte catholique reprend sur Pouzauges en 1801. Les Églises réformées se reconstituent en 1802. En 1804, l’Église consistoriale de Vendée fusionne avec celle de la Loire Inférieure, en ayant son chef-lieu à Nantes. Le 15 juillet 1806, le Consistoire se réunissait à Pouzauges. En 1814, il ne restait plus que 3 308 protestants en Vendée. Cependant, un troisième temple sera construit en 1819, d’une capacité plus faible, pouvant contenir une petite centaine de participants.

L’Église consistoriale de Vendée était recréée en 1833 et Pouzauges en devint le chef-lieu, en dépit de sa position départementale excentrée. Cela signifie aussi que, en l’absence de chiffres détaillés, et malgré l’important amenuisement de la communauté protestante, celle de Pouzauges et de sa région restait l’une des plus importantes de Vendée et du Bas-Poitou.

Que devient la communauté catholique ? Seule la paroisse Saint-Jacques de Pouzauges-la-Ville subsiste ; celle de Notre-Dame de Pouzauges-le-Vieux ne sera rétablie qu’en 1919 pour être de nouveau rattachée à Saint-Jacques en 1965.

Au sortir de la Révolution, le nombre de catholiques de Pouzauges-la-Ville se réduisait à un petit noyau de pratiquants ayant échappé par chance au massacre du 25 décembre 1793, grossi certainement d’une partie des nouveaux venus, tandis qu’à Pouzauges-le-Vieux, c’est-à-dire dans la campagne entourant le bourg de Pouzauges-la-Ville, il était resté important.

L’abbé Louis Brillanceau, né le 10 octobre 1763, vicaire au Vieux-Pouzauges jusqu’aux événements révolutionnaires, avait eu pour curé Dominique Dillon, au passé révolutionnaire chargé. Il avait été exilé en Espagne, de 1792 à 1801, puis à son retour, il fut nommé provisoirement à Pouzauges … pour y demeurer jusqu’à sa mort en 1838, après 37 ans de ministère. Desservant les deux paroisses (Saint-Jacques et Notre-Dame), c’était un prêtre charitable et très discret, prélevant sur ses biens familiaux le montant des aumônes qu’il faisait distribuer aux pauvres par un intermédiaire de confiance, pour ne pas paraître. Il consacra toutes ses forces à rapprocher les deux communautés de fidèles pour faire tomber le mur de haine qui les séparait. C’est ainsi que l’on vit des protestants rendre ou revendre au prix d’achat à leur anciens propriétaires des biens acquis à bas prix d’une manière douteuse sous la Révolution. En 1821, l’abbé Brillanceau fonda la Confrérie du Sacré-Cœur dans le triple but de : « 1- Apaiser par la pénitence, la justice de Dieu qu’irritent les crimes des hommes ; 2- Obtenir par cette pénitence, et par la prière, la conversion des pécheurs du monde entier ; 3- Travailler à établir l’union des esprits et des cœurs et à faire cesser les discordes et les haines produites par la division des partis ». Un mois après son lancement, il y avait déjà 94 inscrits et un an plus tard 138 membres divisés en 3 groupes : ceux qui feraient un jour d’expiation par semaine, ceux qui ne feraient qu’un jour d’expiation par quinzaine et ceux qui n’en feraient qu’un par mois.

Le jour d’expiation consistait à faire pénitence (jeûne, abstinence, mortifications), améliorer ses pratiques spirituelles, à pratiquer avec plus de soins que les autres jours la charité envers son prochain. Et pour tous, la récitation journalière de prières spécifiques.

En 1830, l’abbé installait sa seconde confrérie, celle de L’adoration perpétuelle. Son succès indique non seulement la progression de la foi catholique, mais aussi son degré de ferveur. Toutes les 11 paroisses environnantes adhérant à cette confrérie devaient organiser pendant un mois par an une adoration perpétuelle, ce qui représentait 744 heures pour un mois et autant de volontaires. Pouzauges en proposait 1 051 dont certains s’engageaient pour 2 ou 3 heures.

Si l’abbé Brillanceau avait essuyé le refus de son ancien curé, D. Dillon, pour administrer à ce dernier, dans ses ultimes moments en 1806, le sacrement d’extrême onction, il réussit à le faire en cachette en 1814, pour le maire de Pouzauges arrivé à sa dernière extrémité, Jacques Houdet Dugravier[22], (ex-curé-jureur défroqué, persécuteur de ses confrères, et ex-procureur de la République) en déjouant l’opposition de la famille; il reçut la rétractation en bonne forme de son serment avant de lui donner l’absolution.

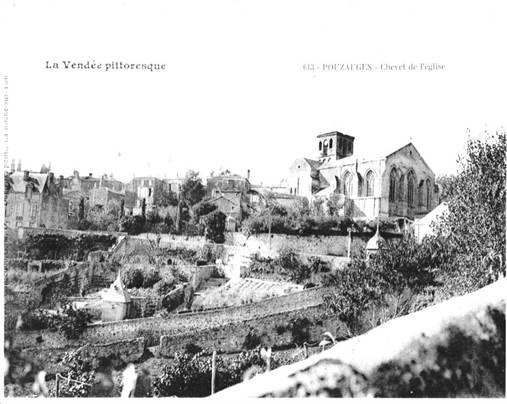

L’église Saint-Jacques fut rouverte au culte en 1811, avec deux nouvelles cloches de médiocre qualité qui devront être changées et complétées en 1857 (l’une sera cassée, l’autre fêlée) après une première campagne de restauration destinée surtout à réparer les dommages provoqués par l’incendie de 1799, dû aux soldats républicains cantonnés à l’intérieur. Bien avant la période révolutionnaire, de nombreux mémoires signalaient l’état de délabrement de l’église Saint-Jacques dû à l’action des huguenots en 1567. La restauration des voûtes écroulées depuis la Révolution s’acheva en 1848. En 1864, on rouvrait les baies murées par les protestants (baies qui n’avaient pas été restaurées en 1630), pour y placer des grisailles et l’année 1870 voyait la pose des premiers vitraux. Les derniers seront posés en 1944[23].

Église Saint-Jacques de Pouzauges

De 1840 à 1857, les chaises et les bancs ordinaires sont remplacés par des bancs à dossiers plein sur plancher, qui seront modernisés et complétés par la suite pour offrir 605 places assises.

La grande campagne de restauration de l’église commencée en 1843 par l’achat des 14 tableaux du chemin de croix (aux dimensions respectables de 1,20 m x 2,10 m chacun) s’acheva en 1860 par celle d’un premier orgue. Puis l’église fut déclarée trop petite si bien qu’elle sera équipée de 3 tribunes en 1896.

Quant au temple bâti en 1819, faute d’une participation suffisante de fidèles permettant l’entretien du bâtiment, il sera racheté, en 1965-70, par la municipalité qui en fera une salle de réunion et mettra une salle à la disposition des protestants quand ils auront un office.

En 1866, on comptait encore sur Pouzauges 341 protestants sur une population de 2 724 habitants[24] devenue à 81% catholique. Cette année là naissait la « Confrérie du Rosaire » qui comptera 591 membres en 1881 et 614 en 1944 : tous s’engageaient un réciter un rosaire par semaine.

De 1870 à 1873, on vit se créer l’Œuvre de la Sainte Famille pour le service des malades et des pauvres, le Tiers Ordre de Saint François, puis les Enfants de Marie et les Mères Chrétiennes, puis le Cercle catholique (probablement fondé en réaction à l’Amicale des œuvres laïques à moins que ce ne soit l’inverse) qui connurent longtemps des activités soutenues.

Les résultats de l’enquête de 1896 permettent de voir une très nette progression de la pratique religieuse sur Pouzauges:

Population : 3 408 h ; Catholiques : 3040 ; Protestants : 368 ;

92% [25] de la population catholique fait ses Pâques.

(suite et fin au prochain numéro)

[1] À noter qu’il y avait eu auparavant les incursions dévastatrices des normands, elles-mêmes faisant suite aux destructions provoquées par les restes des armées sarrasines, défaites à Vouillé par Charles Martel. Ces Sarrazins dévastèrent le pays avant d’être refoulées vers des contrées inhospitalières comme le Massif central (Aubusson), les marais vendéen poitevin et breton ainsi que landais.

[2] Actuellement, 28 ont été recensés et explorés sur le canton de Pouzauges, ce qui laisse supposer, compte tenu de tous ceux qui n’ont pas été retrouvés ou ceux dont les propriétaires ne se sont pas manifestés, qu’il en a été certainement creusés entre 50 et 100. Pour notre part, sur les cinq souterrains refuges dont nous avons eu connaissance par leur propriétaire, un seul figurait dans le recensement. Ces souterrains refuges reprirent du service lors des guerres de religion comme l’attestent les poteries retrouvées à l’intérieur.

[3] Le Prince Louis de Condé (1530-1589), oncle d’Henri de Navarre (le futur Henri IV), sera chef des protestants lors des trois premières guerres de Religion.

[4]Il en avait été ainsi dans toutes les villes et villages pris par les réformés en France comme à l’étranger. Ainsi, les calvinistes prirent-ils la ville d’Amsterdam le 26 mai 1578 et le culte catholique y restera interdit pendant plus de 200 ans (jusqu’à la pénétration des troupes révolutionnaires françaises en 1795 qui autoriseront alors tous les cultes).

[5] Cachées par des enduits, elles seront oubliées, puis redécouvertes par hasard en 1948.

[6] Henri III (1551-1589) sera assassiné…sur sa chaise-percée, à Saint-Cloud, le 2 août 1589 par un dominicain de la Ligue.

[7] Benjamin de Rohan, duc de Soubise (1583-1642), fut, avec son frère, un des chefs protestants sous Louis XIII. Il était le petit-fils de Jean V de Parthenay, Seigneur de Soubise (de Mouchamps, dans le bocage vendéen, où se situe aussi la tombe de Georges Clémenceau), farouche calviniste. Si, après le siège de La Rochelle (1628), son frère se rallia à la Couronne à la suite du prince de Condé, Benjamin préféra s’exiler à Londres.

[8] On a retenu du cardinal de Richelieu la phrase célèbre : « J’ai le plus vilain évêché, le plus crotté du pays ». Ce sera Richelieu qui dirigera le siège de La Rochelle en 1627-28.

[9] Les catholiques se plaignaient d’entendre dans l’église, pendant leur messe, les chants de l’assemblée protestante.

[10] On a écrit beaucoup de choses sur les dragonnades, aussi il nous a paru intéressant d’en approfondir le passage sur Pouzauges.

[11] Que valaient ces 12 livres tournois ? La période de 1683 à 1720 est une période de dévaluation de la livre tournois qui, par exemple, perdit 50% de sa valeur au cours des 6 premiers mois de l’année 1720. Le cours de la livre en 1683 était de 0,619 gr d’or pur (et fin 1719 à 0,249 gr d’or pur), ce qui permet d’évaluer l’équivalence de la livre vers 1685 à 0,6 gr d’or, soit 7,2 gr pour une conversion – ce qui en explique le nombre.

[12]L’amende de 10 sols représente 0,3 grammes d’or environ.

[13] Pour notre part, nous pensons qu’il peut y avoir un lien direct entre cet évènement et la dénonciation de la messe clandestine de la nuit de Noël 1793, l’analogie en est trop frappante pour que les protestants de 1793 ne se soient pas souvenus d’un précédent survenu cent ans auparavant.

[14] Le Pouillé de dom Fonteneau (XVIIIè s.)

[15] Chanoine Auguste Billaud, Histoire religieuse de Pouzauges, Luçon, 1967, pp 57, 63,67-69.

[16] Recensement organisé dans le Bas-Poitou par le Pasteur Gamain.

[17] Soit le prix de 2 juments ou de 3 barriques de vin rouge.

[18] Député du Clergé, puis député aux Cinq-cents, membre actif du Corps législatif pour la rédaction de la Constitution civile du Clergé, premier Président du Directoire du département, il participa aussi efficacement à la création de la Garde nationale de Pouzauges et à l’acquisition de ses 3 canons. Ce fut un grand acheteur de Biens nationaux. Il sauva Pouzauges de la destruction par les Colonnes infernales, fin janvier 1794. Mais il laissa cependant un si mauvais souvenir dans la mémoire locale, que les vieux paysans du Vieux-Pouzauges, il y a 50 ans, avaient encore coutume de déposer leurs mauvaises herbes, sur l’emplacement présumé de son inhumation.

[19] Un certain nombre de personnes se disaient protestantes, essentiellement pour manifester leur opposition à la monarchie.

[20] Nous avons eu du mal à retrouver ce chiffre du recensement de 1796 avec ses 143 h. car, de par leur méconnaissance du massacre, il avait toujours été considéré par les historiens comme étant fortement sujet à caution et n’était habituellement pas repris dans les publications.Cependant, il a été cité dans Détruisez-La Vendée, sous la direction de Jacques Hussenet, Éd. du CVRH, 2007, p. 603.

[21] À tel point que les protestants avaient fini par être surnommés « les Charentais », expression qui perdure aujourd’hui.

[22] Son père avait été avocat au Parlement de Poitiers et Sénéchal du marquisat de Pouzauges-la-Ville

[23] Premiers vitraux posés en 1870 : – Saint Jacques – Notre-Dame, puis Saint Joseph. En 1944 :– N-D dans l’histoire de France et de Vendée, et la guerre de Vendée avec la fusillade au Vieux-château de Pouzauges. Enfin en 2000 : – petit vitrail du jubilé.

[24] Les deux Pouzauges étaient réunifiés depuis 1821.

[25] Les enfants de moins de 12 ans sont défalqués