Partager la publication "Un alpiniste chevronné"

Par Primavère Bruno

Résumé : Parmi les lézards, la famille nombreuse des Geckos, très connue en Méditerranée, est aussi capable que la Mouche de s’agripper à des surfaces verticales lisses comme le verre, mais le procédé est tout autre : ce ne sont pas de banales ventouses, mais des coussins adhésifs munis de très fines griffes rétractiles de 100 microns de longueur environ. Dans l’épaisseur de la peau du Gecko, comme chez le Caméléon, des nanocristaux de guanine et les cellules pigmentaires (chromatophores) permettent de modifier la couleur, par exemple en fonction de la luminosité. Autres propriétés de la peau : l’hydrophobie et la mue. Et s’il abandonne sa queue à un prédateur, elle repousse. Animal à sang froid (ectotherme), le Gecko consomme 17 fois moins d’énergie qu’un mammifère de même taille ! Combien de merveilles dans ce petit animal, et comme notre suffisance doit trouver motif à s’humilier et à rendre grâce pour tant de beauté !

Banyuls-sur-Mer, en Occitanie, une chaude nuit d’été… Vous respirez paisiblement l’air marin quand des petits cris attirent votre attention. Sur le mur extérieur d’une maison, à proximité de la lumière d’un lampadaire, un lézard chasse à l’affût des insectes attirés par la source de lumière artificielle. Votre approche l’a fait fuir, mais vous trouvez au sol des traces de l’animal : des crottes portant un dépôt blanc. Il s’agit très probablement de la Tarente, un petit reptile insectivore de la famille des Geckos, très commun dans le bassin méditerranéen.

Outre le fait de pousser des petits cris la nuit et de déposer des crottes typiques portant un dépôt blanc d’acide urique concentré [ces cristaux d’acide urique résultent de la réabsorption d’eau par son système rénal, une adaptation aux environnements arides], l’animal se déplace avec agilité sur les parois tant verticales qu’horizontales, la tête en bas. Mais laissons notre ami nous en dire un peu plus.

Carte d’identité

Bonjour ! Je m’appelle Tarentola mauritanica ou, plus simplement, gecko maure ou tarente. J’appartiens à la classe des Reptiles [N. B. Le terme « reptile » n’existe plus dans l’aberrante classification actuelle, dite phylogénétique. Elle change constamment. Pour rester intelligibles et régler les problèmes de nomenclature, les scientifiques proposent l’expression « reptiles non aviens » !], à l’ordre des Squamates, du latin squama, « écaille » [la classification des squamates est en pleine mutations sous l’impulsion des recherches et des découvertes, ce qui modifie les familles, les noms d’espèces, etc.], au sous-ordre des Sauriens – aujourd’hui, on n’appelle plus les lézards des sauriens mais des lépidosauriens, du grec lepis, « écorce, cosse », et sauros, « lézard » –, à l’infra-ordre Gekkota et à la famille des Phyllodactylidæ [l’infra-ordre Gekkota est divisé en sept familles, contenant environ 125 genres de geckos. La principale famille est celle des Geckonidés. Les espèces de la famille des Pygopodes ressemblent, elles, à des serpents].

Je dois mon nom à un lieu géographique mais ce n’est pas le cas de tous les Geckos. Mon cousin, Gekko gekko, qui, avec ses 35 à 40 cm, est le plus grand et surtout le plus gros de tous les Geckonidés [Rhacodactylus leachianus, à droite, ou Gecko géant de Nouvelle-Calédonie, une espèce de geckos de la famille des Diplodactylidæ, lui dispute ce palmarès], est, lui, appelé Tokay en raison du cri qu’il pousse la nuit dans les habitations d’Asie tropicale.

Nous, les Tarentes, vivons dans la région méditerranéenne : on nous trouve non seulement à Tarente, mais dans beaucoup de ports de la côte européenne de la Méditerranée.

Comme tous les Geckos, excepté les espèces de la famille des Eublepharidæ, je n’ai pas de paupières. Lorsque j’ai besoin de me débarrasser de la poussière et de la saleté, afin de garder mes yeux propres et humides, je me lèche l’écaille transparente résultant de la fusion des paupières qui recouvre la cornée : la lunette pré-cornéenne ou écaille supra-oculaire.

La constitution de ma peau est une différence majeure entre nous, les Geckos, et les Amphibiens, car elle nous prédispose à vivre en milieu sec alors que celle des Amphibiens demande un milieu humide.

Je vis habituellement avec un taux d’humidité de 40 à 60 %.

Ma respiration tégumentaire étant réduite, une séparation entre la cavité buccale et les voies respiratoires nous permet de respirer et de manger en même temps.

Thermostat et système de camouflage automatique

Je mesure environ 10 cm et, comme de nombreux Geckos nocturnes, j’ai une pupille verticale et des yeux qui peuvent être 350 fois plus sensibles à la lumière que les yeux humains !

Chez nous, les Lépidosauriens, les écailles font office de panneau solaire. Ainsi, pour profiter de quelques rayons du soleil, nous nous aplatissons au maximum de façon à optimiser la récupération de chaleur. Notre peau est un véritable thermostat !

Pour ma part, je suis plutôt nocturne et ne suis pas revêtu de couleurs chatoyantes. Je profite du soleil au petit matin et le soir, quand l’obscurité commence. Les juvéniles présentent souvent des bandes transversales sombres. Ma couleur varie du beige crème (la nuit) au noir (pendant la journée). Irrégulière, elle peut varier en fonction du moment de la journée. Elle est ajustée automatiquement en réponse à la lumière et aux conditions de fond!

En cause, des opsines cutanées et des cellules chromatophores qui contiennent des pigments de mélanine. Ces derniers migrent très rapidement, en assombrissant la peau ou inversement, ce qui me permet d’absorber plus ou moins la lumière.

La théorie biophysique prédit que les animaux plus foncés chaufferont plus rapidement et atteindront des températures corporelles plus élevées que les animaux plus pâles et auront donc un avantage thermique lorsque les températures environnementales sont basses.

Si le rapide changement de couleur chez les reptiles a été associé à la thermorégulation, à la correspondance de fond et à la communication, il semble que, dans mon cas, le processus de dispersion de la mélanine, qui provoque l’assombrissement de la peau, soit déclenché par une photoréception extraoculaire [Van Damme et al., 2012].

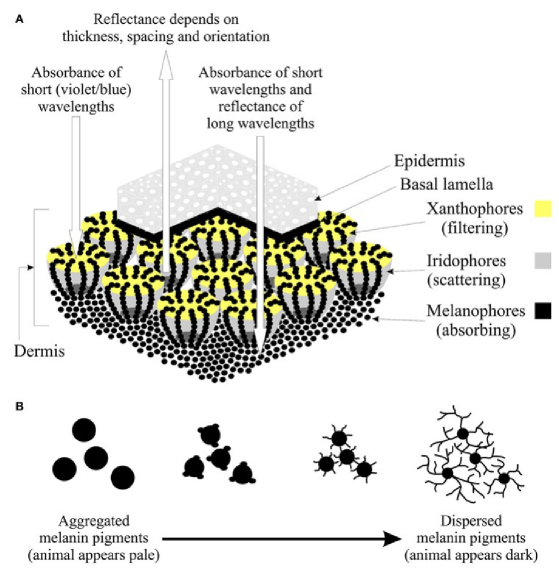

La peau de mon dos et de mes flancs montre une forte concentration de chromatophores, parmi lesquels : des mélanophores bruns/noirs contenant de la mélanine ; des xanthophores colorés en jaune par la présence de pigments de ptéridine ; des iridophores qui génèrent de la couleur en raison des propriétés structurelles réfléchissant la lumière des plaquettes de purine qu’elles contiennent, alors que, dans la région de transition flanc-arrière, la microscopie électronique révèle la présence de terminaisons nerveuses [D. Fulgione et al., 2018].

Chez les vertébrés poïkilothermes [voir étymologie p. 86], le chromatophore dermique de base comprend trois couches : des mélanophores basaux qui absorbent la lumière à toutes les longueurs d’onde, une couche d’iridophores qui réfléchit la lumière et une couche externe de xanthophores et d’érythrophores qui absorbent la lumière à courte longueur d’onde.

Les quantités relatives de chaque type de chromatophore, leur densité et leur état de dispersion ou d’agrégation déterminent la couleur d’une tache cutanée particulière [Davies et al., 2016]. Si je me fonds parfaitement dans mon environnement, ce serait donc par ajustement automatique de la peau aux niveaux de lumière ! Sans même voir mon environnement, si l’on en croit Domenico Fulgione et son équipe ! [D. Fulgione et al., 2014].

Mon secret : ma peau regorge d’opsines, des protéines photosensibles qui sont à la base de la vision animale. Présentes dans les cônes, cellules photoréceptrices de la rétine, il en existe de plusieurs types qui présentent des niveaux d’absorption différents de la lumière.

D’autres opsines participent à la photoréception non visuelle, comme celles présentes dans la peau, sensibles non seulement aux changements d’intensité lumineuse, mais aussi aux différentes longueurs d’onde… [Davies et al., 2016].

Ces photopigments à base d’opsines visuelles ou non-visuelles activent des photocascades biochimiques responsables du changement de couleur.

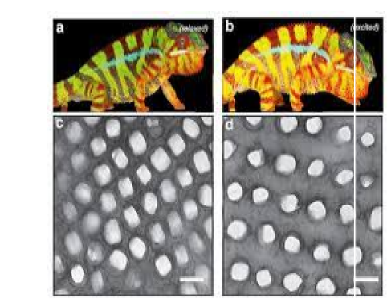

D’autres études faites chez mon cousin gecko Phelsuma mettent en avant, comme chez les caméléons, l’importance des iridophores. De nombreux caméléons, et les caméléons panthères en particulier, ont la capacité remarquable de présenter des changements de couleur complexes et rapides lors d’interactions sociales. Il a été montré que les caméléons panthères changent de couleur grâce au réglage actif d’un réseau de nanocristaux de guanine dans une couche épaisse superficielle d’iridophores dermiques ; tandis que, plus profondément dans le derme, une population d’iridophores avec des cristaux plus gros reflète une proportion substantielle de la lumière solaire, en particulier dans le proche infrarouge, assurant une protection thermique passive. L’organisation des iridophores en deux couches superposées permet ainsi à certaines espèces d’allier camouflage efficace et parade spectaculaire, tout en assurant potentiellement une protection thermique [Milinkovitch et al., 2015].

C’est la variation de la géométrie de minuscules « miroirs » présents dans la peau du reptile, en réalité des structures biologiques appelées « iridophores » ou guanophores, qui est à l’origine de ces changements de teintes [l’iridescence est la propriété de certaines surfaces qui semblent changer de couleur selon l’angle de vue ou d’illumination. L’iridescence est un terme plus spécifiquement réservé à la diffraction]. Ce serait donc un phénomène d’optique qui produit ces couleurs vives qu’arborent un certain nombre d’espèces diurnes.

Lorsque les feuilles de squelette cristallin synthétisées à partir de guanine sont illuminées, elles génèrent des couleurs irisées en raison de la diffraction des rayons lumineux lors du passage de la pile de feuilles. L’orientation des squelettes déterminera la nature de la couleur observée. Lorsque les iridophores utilisent des biochromes en tant que filtres colorés, ils génèrent un effet optique appelé effet Tyndall ou dispersion de Rayleigh, produisant des couleurs vives de bleu et de vert.

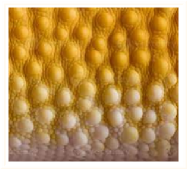

Les geckos diurnes sont, eux, souvent colorés grâce à leur composition en cellules pigmentaires ou chromatophores présentes dans le derme [cf. Le Cep n°57 :« Couleur et mimétisme dans le monde animal »].

La variation importante des motifs de couleur au sein et entre les espèces de Phelsuma est générée par des interactions complexes entre, d’une part, les chromatophores contenant des pigments de ptéridine jaune/rouge et, d’autre part, des iridophores produisant une couleur structurale par interférence constructive de la lumière avec des nanocristaux de guanine [Milinkovitch et al., 2013].

Les pigments jaunes et rouges sont en réalité des molécules parfaitement identiques. S’ils donnent l’une ou l’autre couleur, c’est uniquement en fonction des conditions chimiques (acidité et état d’oxydo-réduction) régnant à l’intérieur des cellules où ils se trouvent. Un peu plus d’acidité et le pigment donne du rouge ; un peu moins et c’est du jaune.

En regardant des coupes d’iridophores de plus près à l’aide d’un microscope électronique, il s’avère que les cristaux de guanine (un des constituants de base de l’ADN), dont la taille ne dépasse pas les 100 nanomètres (milliardièmes de mètre), sont parfaitement alignés, comme des rangées de sièges dans un théâtre.

« Nous avons démontré que cette disposition crée ce que l’on appelle un cristal photonique, observe Michel Milinkovitch. La lumière incidente traverse une succession de couches de deux types ayant chacun un indice de réfraction différent : l’une est composée de cristaux de guanine, l’autre de cytoplasme, à savoir le gel qui remplit n’importe quelle cellule. Selon les équations de la physique quantique, une telle géométrie, si elle est hautement régulière, permet d’obtenir un miroir sélectif qui ne réfléchit qu’une seule couleur, très pure, avec une excellente efficacité. Cette teinte est définie par la taille des cristaux et la distance séparant chaque rangée. »

Les auteurs de l’article ont ainsi réussi à reproduire tout le camaïeu de verts et bleus existant chez ces diverses espèces de geckos en jouant sur la distance entre les rangées de cristaux au sein des iridophores, mais aussi sur les épaisseurs des différentes couches de cellules superposées.

La plupart du temps, en effet, la livrée des geckos est obtenue grâce à une couche d’iridophores elle-même couverte par une couche de cellules contenant des pigments classiques, les chromatophores. Ainsi, le vert du Phelsuma grandis est en réalité le résultat de la combinaison d’un bleu structural et d’un jaune pigmentaire…

Les iridophores blancs contiennent eux aussi des cristaux de guanine, mais ceux-ci ont perdu leur bel alignement. À la place, ils sont distribués de manière totalement aléatoire. Du coup, ils ne sont plus capables de réfléchir collectivement une couleur bien définie, mais renvoient toute la gamme de longueurs d’onde de l’arc-en-ciel dont le mélange donne le blanc. L’ensemble produit un blanc immaculé.

« Ce qui nous surprend, c’est que l’ensemble soit si bien organisé, note Michel Milinkovitch. Là où se trouvent des iridophores bleus, les chromatophores qui les couvrent sont jaunes. Et aux endroits où les iridophores sont blancs, les chromatophores sont rouges. On ne rencontre pas d’autre combinaison. »

La biofluorescence est répandue dans le monde naturel, mais n’a été découverte que récemment chez les vertébrés terrestres (mammifères, oiseaux, amphibiens et reptiles squamates).

Chez les squamates, toutes les fluorescences connues jusqu’à présent sont d’origine osseuse, rendues visibles à l’observateur soit par une peau translucide, par exemple les geckos Chondrodactylus bibronii, Cyrtodactylus baluensis et Cyrtodactylus quadrivirgatus ou, chez les caméléons, par des écailles transparentes spécialisées, avec des « fenêtres » dermiques qui résident sur les excroissances de l’os sous-jacent.

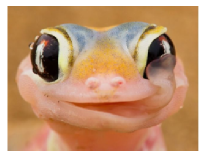

La fluorescence basée sur les iridophores, un nouveau mécanisme de fluorescence dermique, a été rapporté chez le gecko nocturne Pachydactylus rangei [Andersson, 1908]. Ce gecko bien connu vit dans les dunes et les lits de rivières asséchés du désert du Namib en Namibie. Il est unique parmi les Gekkonidæ en raison de ses mains et pieds palmés éponymes, qui sont une adaptation pour pelleter efficacement le sable.

Ces geckos ont des régions fluorescentes vert fluo brillantes sur le flanc inférieur et autour de l’œil qui pourraient avoir un rôle de signalisation visuelle au clair de lune. Dans des conditions de lumière naturelle, ces parties de la peau sont jaune pâle, contrastant avec le blanc grisâtre de certaines zones de la tête et le dos couleur sable. Cependant, bien que la fluorescence soit associée aux iridophores, divers résultats plaident contre les cristaux de guanine comme source. Une paire rigide de fluorophores en serait responsable.

Les mécanismes sous-jacents de la détection de la lumière par la peau se révèlent donc étonnamment sophistiqués. Les traits de couleur chez les animaux jouent un rôle crucial dans la thermorégulation, la photoprotection, le camouflage et la communication visuelle, le comportement et la survie des animaux. Vos chercheurs ont encore bien du travail pour dévoiler tous les mystères de la nature !

Un adhésif à sec envié

Vous estimez qu’il existe plus de 1 850 espèces de Geckos, Lézards qui peuvent vocaliser d’une manière spécifique. Notre plus petit représentant Sphærodactylus ariasæ, appelé communément Jaragua sphæro, mesure à peine 1,6 cm de long et a été découvert en 2001 sur une petite île au large d’Hispaniola dans les îles Caraïbes.

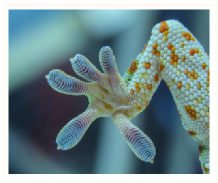

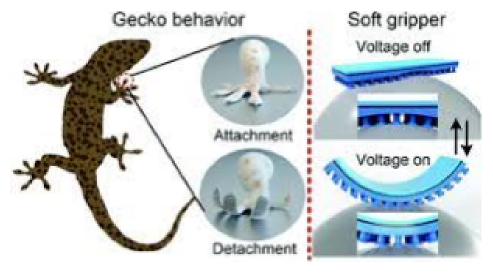

60 % d’entre nous possèdent des coussinets adhésifs pour les orteils qui nous permettent d’adhérer à la plupart des surfaces sans l’utilisation de liquides ou de tension superficielle. La famille des Pygopodidæ n’en fait bien évidemment pas partie.

Je suis capable de marcher sur un plafond ! Certes, je suis loin d’être le seul et d’autres lézards le font aussi bien et je ne parle pas des insectes. Mais supporter, sans se décrocher, un poids de plus de 40 kg alors qu’on pèse moins de 100 g, ce n’est pas rien ! La preuve ? Des scientifiques cherchent des moyens d’imiter cette capacité d’accroche afin de tout améliorer : bandages médicaux, pneus autonettoyants, etc.

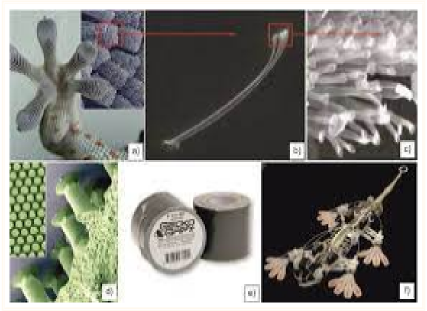

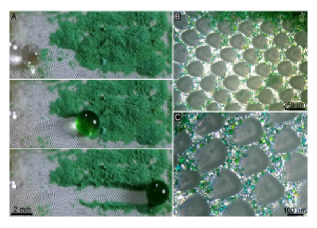

Des chercheurs de l’université d’Akron (Ohio, États-Unis) fabriquent des adhésifs « gecko-inspirés » autonettoyants, composés de nanoparticules de carbone de 200-500 µm de long synthétisés à 750°C à base d’éthylène et d’hydrogène.

L’idée de créer des gants adhérant aux surfaces lisses a également germé et des chercheurs américains de l’UMass Amherst ont créé des « gants geckos » (Geckskin’s adhesive pads) à base de polydiméthylsiloxane. Il s’agit de sortes de peaux adhésives sèches, robustes, bon marché et persistantes dans le temps. Selon les calculs, de tels gants seraient capables de permettre à un homme de 80 kg de se hisser sur une surface vitrée sans risque de chute…

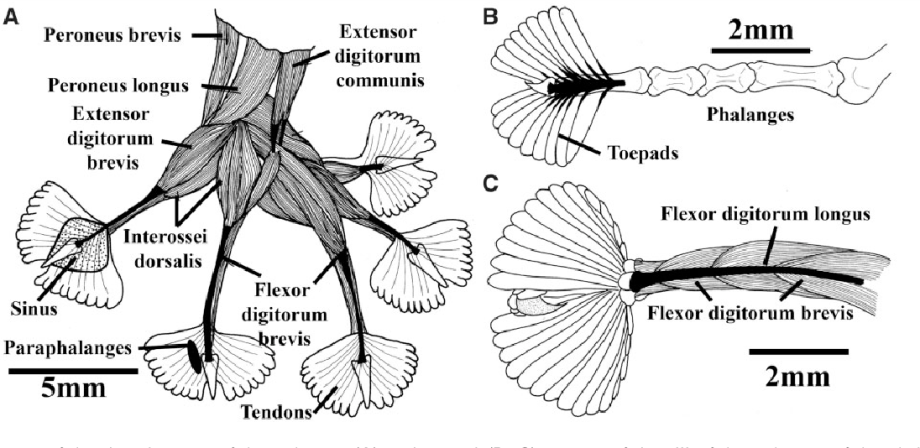

La structure de nos pattes a fait l’objet d’études approfondies. Les cinq doigts sont généralement dotés de griffes rétractiles.

Ils peuvent être de formes très variées en fonction du milieu de vie : très larges (espèces arboricoles en général), très fins, allongés, parfois palmés (marche sur le sable). Les coussinets agrippeurs peuvent être disposés en éventail à l’extrémité des doigts (Ptyodactylus hasselquisti) ou recouvrir toute la surface de ceux-ci, formant une sorte de raquette (Gekko gekko).

Un Gecko africain a même un appareil de ce genre au bout de la queue!

Vos chercheurs ont d’abord constaté qu’ils étaient disposés en lamelles et, comme les Geckos se déplaçaient sur des surfaces qui paraissaient absolument lisses, ils en ont conclu qu’il s’agissait de ventouses. Pourtant, aucune succion ne s’exerce. Ils ont alors parlé d’organes adhésifs, mais il s’est avéré que les coussinets des orteils ne sont enduits d’aucune substance collante.

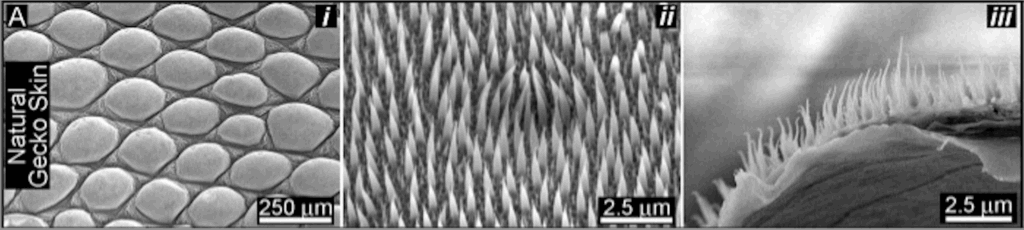

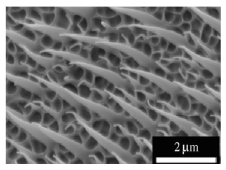

Les microscopes ont indiqué qu’en réalité, les lamelles sous-digitales des Geckonidés, souvent dilatées en coussinets, sont constituées par des plaques dont chacune porte une multitude de « poils cuticulaires », en forme de crochets, longs de 100 à 120 millièmes de millimètre.

Ces poils s’accrochent aux moindres irrégularités du support. Si la surface de ce dernier est parfaitement polie, les Geckos sont incapables d’y grimper, mais, dans la pratique, rien n’est jamais totalement lisse, fût-ce une plaque de verre. Une fois bien implantés, ces crochets assurent une prise extrêmement solide. À chaque pas, l’animal doit plier et déplier les doigts pour dégager les crochets, mais le mouvement est si rapide qu’il n’est pas visible à l’œil nu. En cause, une batterie de petits muscles parfaitement agencés et coordonnés.

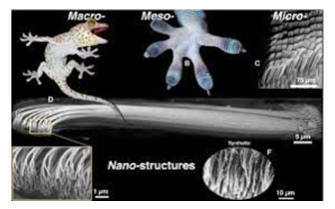

En observant une de ces pattes en changeant progressivement d’échelle depuis l’angle macroscopique jusqu’au niveau microscopique (voire nanométrique), vous avez constaté d’abord que chaque doigt, terminé par une griffe, porte une dizaine de bandes parallèles.

2 Ce coussinet digital est constitué d’une série de lamelles sèches nommées scansors, du latin scansor « ouvrier qui fait des escaliers », couvertes de fibres souples dites sétules, du latin sæta « soie de sanglier », à une densité de 14 400 par millimètre carré (mm).

Composés de kératine associée à des béta-protéines, ces sétules mesurent environ 110 µm de longueur pour 4,2 µm de largeur [les cheveux humains ont une largeur qui varie de 18 à 180 μm]. Ils se ramifient eux-mêmes en centaines de branches, chacune se terminant par une mince spatule, d’environ 0,2 µm de longueur pour autant de largeur.

L’accumulation des soies sur une surface réduite permet la production d’une force d’attraction importante.

Cependant, le problème des forces de van der Waals est qu’elles ne fonctionnent qu’à très petite distance, environ un nanomètre ! Et c’est manifestement le rôle des microscopiques spatules du gecko que d’aller épouser de si près la surface pour que ces forces puissent agir et créer ce type d’adhésion, qualifiée d’adhésion sèche.

Les études de cinématique montrent que les geckos attachent et détachent leurs doigts en quelques millisecondes, un exploit qu’aucun adhésif classique ne peut égaler. Les orteils de Gecko peuvent être en hyperextension dans la direction opposée des doigts et des orteils humains. Cela leur permet de surmonter la force de van der Waals en décollant leurs orteils des surfaces des pointes vers l’intérieur. En outre, à l’inverse des autres adhésifs, les doigts des geckos ne se dégradent pas et ne se salissent pas : les soies sur les pieds des geckos sont autonettoyantes et éliminent généralement toute saleté.

Outre les soies, les phospholipides – substances grasses produites naturellement dans leur corps – entrent également en jeu. Ces lipides lubrifient les soies et permettent au gecko de détacher son pied avant l’étape suivante [Hsu, P. Y. et al., 2011].

Notons qu’une étude récente suggère que l’adhérence du gecko serait principalement déterminée par l’interaction électrostatique (causée par l’électrification de contact), plutôt que par les forces de van der Waals [Izadi, H. et al., 2014]. Le téflon, qui a une énergie de surface très faible, est le seul matériau rendant l’adhésion difficile.

Cette dernière s’améliore si ce matériau est humidifié.

Une peau protectrice super hydrophobe

Outre le fait que je suis capable de marcher au plafond, mon organisme est doté de mécanismes de protection très élaborés.

Selon les espèces de Geckos, les écailles qui recouvrent notre corps sont fines et plates, quasiment invisibles, avec un aspect satiné. Elles peuvent également être assez grandes et épaisses, voire former de petites bosses ou des piquants.

Pour nous, les Tarentes, ces dernières sont surtout visibles sur la queue et le cou. Je représente l’un des deux genres de Geckos étant pourvu d’ossifications dermiques, les ostéodermes.

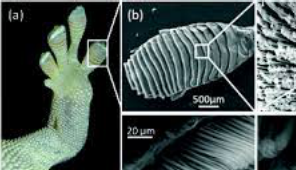

En général, la peau des Geckos est souple. Elle apparaît à une échelle macroscopique comme une surface papilleuse. Dans une étude publiée dans le Royal Society Publishing du 11 mars 2015, des chercheurs australiens de l’université du Queensland ont observé que notre peau possède des propriétés hydrophobes très efficaces [Watson et al., 2015].

La peau du gecko Lucasium steindachneri d’Australie rappelle celle de la feuille de lotus.

Observée au microscope électronique à balayage, la structure de la peau du gecko Lucasium steindachneri d’Australie rappelle celle de la feuille de lotus. Elle est constituée d’écailles en forme de dôme disposées selon un motif hexagonal. Les écailles comprennent des spinules (poils), de plusieurs centaines de nanomètres à plusieurs microns de longueur, avec un espacement inférieur au micron et un petit rayon de courbure généralement de 10 à 20 nm. Cette structure micro et nano de la peau présente une adhérence ultra-faible avec les particules contaminantes.

La topographie fournit également une barrière superhydrophobe anti-mouillante. Les gouttelettes d’eau suffisamment petites (10 à 100 μm) peuvent facilement accéder aux vallées entre les écailles pour un auto-nettoyage efficace. Elles vont alors englober les microparticules.

De plus, au lieu de s’étaler pour former un film uniforme sur le dos de l’animal, les gouttes d’eau grossissent, s’amalgament puis sont éjectées de la peau comme du maïs soufflé (pop-corn) jaillissant d’une casserole. Ce phénomène est dû au fait que lorsque les gouttes s’assemblent, leur énergie de surface se transforme en énergie cinétique. Cette auto-propulsion améliore leur mobilité et leur effet nettoyant.

Selon les chercheurs, ce phénomène, qui a déjà été observé sur les ailes de quelques insectes, présenterait l’avantage de préserver le gecko d’un excès d’humidité, propice au développement des moisissures et des microbes [certaines conditions environnementales (par exemple, des conditions d’humidité élevée et de basses températures) ont été signalées comme des facteurs potentiels dans le développement d’infections bactériennes chez les reptiles].

Cette limitation dans l’exposition à l’eau et le contact, ou les temps de contact, avec des corps solides, peut ainsi améliorer sa capacité à maintenir l’intégrité, la santé et le fonctionnement de sa stratification épidermique.

La conception unique des poils ou spinules conférerait une action antimicrobienne profonde : elle aurait une propriété antibactérienne, tuant les bactéries à Gram négatif (Porphyromonas gingivalis) quand elles entrent en contact avec la peau [Green et al., 2017].

Vous avez dit « Squamates » :la mue

Souvent nous pouvons prospérer dans le climat chaud et sec grâce à cette peau qui empêche l’évaporation cutanée de l’eau : moins enclins à la déshydratation, de plus petites quantités d’eau sont nécessaires pour survivre. Cette peau si précieuse et si dense se renouvelle donc régulièrement. La mue est un processus complexe dans lequel les cellules germinatives de l’épiderme, le stratum germinatum, se répliquent pour former une nouvelle couche de cellules kératinisées. Ces dernières cellules composent la couche externe de la peau, la corne ou le stratum corneum, formé de couches de cellules mortes, kératinisées, qui n’ont pas la propriété de croissance.

En même temps qu’une nouvelle couche se forme sous l’ancienne, via le stratum intermedium formé de cellules en migration synthétisant de la kératine, un liquide visqueux (la lymphe) diffuse sous l’ancienne épaisseur de cellules kératinisées. La lymphe est le liquide dans lequel baignent les cellules d’un organisme. L’introduction de la lymphe et l’action d’enzymes spéciales créent un espace qui séparera l’ancienne couche cornée de la nouvelle. Après quoi la mue proprement dite a lieu.

La couche supérieure de notre peau, l’épiderme, est constituée d’une juxtaposition d’écailles [lames cornées, comme vos ongles] constituant une barrière naturelle contre les agressions extérieures. La couche inférieure, le derme, est composée de tissu conjonctif richement vascularisé et innervé comportant diverses cellules dont les cellules pigmentaires ou chromatophores (localisées juste en dessous du stratum germinatum) et des glandes holocrines appelées pores fémoraux, au niveau des cuisses, ayant un rôle dans le marquage du territoire.

Chaque génération épidermique comprend les 6 couches et c’est donc la vieille génération, en surface, qui va composer la mue, ou exuvie. Elle est séparée de la nouvelle génération (plus profonde) par des desmosomes, un système d’ancrage cellulaire, et la lymphe. Lorsque les desmosomes se dégradent, les deux générations de couches se détachent l’une de l’autre et on assiste au phénomène de la mue. La perméabilité de la peau est augmentée durant celle-ci et des hormones émises par la thyroïde et l’hypophyse contribuent à la déterminer. Le phénomène de mue dépend aussi de l’espèce, de l’âge, de la température et de l’humidité, de l’intégrité cutanée, de la croissance, elle-même fonction de la quantité de nourriture disponible.

En effet, dans un état de maigreur extrême et de déshydratation, notre organisme n’est pas en mesure de multiplier ses cellules et de synthétiser les enzymes indispensables à la mue.

S’il est vrai que je peux recycler, en bon dermophage, quelques débris de peau en les consommant, cette perte régulière de tissu doit être compensée.

Heureusement, je suis poïkilotherme et ectotherme !

Poïkilothermes : du grec ποικίλος poïkilos, « bigarré, varié », et θερμός thermos, « chaud » [se dit des animaux ayant une température corporelle qui varie avec celle de leur milieu] et ectothermes : du grec ἐκτός ektos, « hors de », et thermos [se dit des animaux qui ne peuvent pas contrôler eux-mêmes leur température interne et, ne produisant pas de chaleur interne, dépendent des sources extérieures de chaleur pour augmenter leur température].

Même si un animal poïkilotherme est incapable de vivre dans un environnement aux températures extrêmes, il jouit d’un avantage important sur les homéothermes. En effet, à l’inverse d’un homéotherme, un poïkilotherme peut passer bien plus de temps sans se nourrir parce que ses processus métaboliques ne sont pas dépendants de sa régulation corporelle. En outre, les homéothermes ne tolèrent pas bien les changements internes de température alors que les poïkilothermes, même s’il y a des exceptions, les tolèrent à la perfection.

La plupart des organismes poïkilothermes (dits à « sang froid » ou encore pœcilothermes) sont également ectothermes. Il existe toutefois des cas particuliers et il est nécessaire de rappeler que poïkilotherme et ectotherme ne sont pas synonymes. Par exemple, certains poissons des mers sont ectothermes (incapable d’utiliser leur énergie cellulaire pour augmenter leur température corporelle) mais ne sont pas poïkilothermes car certains ectothermes restent dans des environnements à température constante au point de pouvoir maintenir une température interne constante, c’est-à-dire homéothermiques ; la température de l’eau dans laquelle ils se trouvent ne variant jamais [cf. Le Cep n°39 :« Les homéothermes »].

Comme moi, la Tarente, j’utilise une source d’énergie extérieure à mon corps je suis ectotherme. Pour me réchauffer, comme tout poïkilotherme, je dois faire appel à la radiation, à la conduction et à la convection. Ma température corporelle est donc maintenue grâce à l’énergie de l’environnement et non par des réactions métaboliques. Je capte la chaleur soit par exposition au soleil (héliothermie), soit par conduction en me mettant sous un abri (thigmothermie). Mes mœurs nocturnes privilégient cette dernière. Cela permet un énorme gain d’énergie : par comparaison avec un animal endotherme, nous, les reptiles, utilisons 1/7e à 1/10e de l’énergie d’un mammifère de taille corporelle équivalente [à masse et température égale, un homéotherme doit produire 8 fois plus d’énergie qu’un poïkilotherme. Les cellules du foie d’un rat (homéotherme) consomment 4 fois plus d’oxygène que celles d’un Lézard et contiennent 4 fois plus de mitochondries].

De plus, si chez les mammifères et les oiseaux 98 % de l’énergie obtenue par la nourriture est utilisée pour générer leur température corporelle, seule 50 % de cette énergie sera convertie en chaleur par des animaux ectothermes, ce qui nous permet, d’une part d’avoir besoin de moins de nourriture, et d’autre part d’avoir une plus grande énergie pour la fabrication de nouveaux tissus. C’est bien utile car la mue n’est pas le seul événement entraînant une demande de biomasse :

– Lorsqu’il s’agit d’échapper à un prédateur, la capacité d’abandonner une partie de notre peau et l’autotomie nous permettent quelquefois de conserver la vie. De nombreux Geckos sont en effet des chasseurs mais ils peuvent devenir des proies ! La rupture volontaire de la queue, ou autotomie, est une des caractéristiques les plus connues des Lézards terrestres. Celle-ci se produit lorsque nous sommes saisis par cet appendice. Des plans de fracture, passant par le corps des vertèbres caudales, permettent à l’extrémité de se détacher très brusquement, en même temps que les muscles se contractent, ce qui évite la perte de sang en comprimant les vaisseaux. Puis, rapidement, la queue repousse.

Sa croissance peut atteindre 1 ou 2 mm par jour !

Cette capacité de régénération n’est pas une prérogative des Sauriens. Les Tritons et l’Axolotl, de la Classe des Amphibiens, ont des performances plus spectaculaires : ils peuvent régénérer leurs pattes, rétine, cristallin, mâchoire, queue.

- Pour la croissance : la croissance des jeunes est rapide dans les régions chaudes, puis elle se ralentit; mais au lieu de s’arrêter au moment de la maturité sexuelle, comme chez les Mammifères, elle se poursuit pendant la plus grande partie de la vie.

- Pour le renouvellement de la dentition : les geckos sont des polyphyodontes [du grec πολύς polus « nombreux, plusieurs fois », φύω phuô « pousser », et ὀδούς, ὀδόντος odous, odontos « dent »] et peuvent remplacer chacune de leurs 100 dents tous les 3 à 4 mois.

À côté de la dent complètement développée, il y a une petite dent de remplacement se développant à partir de la cellule souche odontogène dans la lame dentaire.

Souvent, les poïkilothermes ont un métabolisme plus complexe que les homéothermes. Pour une réaction chimique importante, ils peuvent en effet avoir des systèmes de 4 à 10 enzymes, qui opèrent à différents niveaux de températures. En conséquence, les poïkilothermes ont souvent des génomes plus complexes que leurs homologues homéothermes dans une même niche écologique.

Dans des conditions de basses températures, les membranes cellulaires des ectothermes deviennent rigides et ils réagissent en augmentant l’insaturation de leurs phospholipides pour restaurer la fluidité membranaire. Des enzymes impliquées dans la conversion des phospholipides membranaires sont mobilisées pour cette réponse physiologique.

Par exemple, l’activité des désaturases est induite dans des conditions de froid. Elle permet de rétablir la fluidité membranaire nécessaire pour préserver le fonctionnement de la cellule.

Le métabolisme anaérobie des poïkilothermes reptiliens, qui fonctionne pratiquement sans oxygène musculaire, permet, à volume égal, d’avoir une puissance musculaire deux à trois fois supérieure à celle des homéothermes.

À l’automne, notre activité se réduit de plus en plus, nous ne mangeons plus, vidant ainsi notre tube digestif. Cette torpeur, due à la température en baisse, s’accompagne de toute une série d’adaptations comportementales (enfouissement), physiologiques (métabolisme et rythme cardiaque ralentis, respiration avec peu d’oxygène…). Le but est de passer l’hiver en économisant au maximum les réserves énergétiques (un lézard ne perd pas de poids durant l’hivernage).

L’hiver, sous nos latitudes, nous entrons en latence hivernale (hivernage), nous cachant dans des terriers, des cavités, seuls ou en groupes, les « hibernacula ».

Cela ne veut pas dire que nous tolérons n’importe quelle température. Nous avons une température corporelle préférentielle, où notre organisme fonctionne au mieux. En dessous d’une température minimale, certaines fonctions biologiques sont perturbées, comme la digestion ou les défenses immunitaires, et en dessous d’une température critique nous mourons. Symétriquement, au-delà d’une température maximale, notre organisme s’emballe et nous finissons également par mourir.

Chez les ectothermes, la température du corps, elle-même dictée par la température extérieure, est certainement le paramètre écophysiologique le plus important, puisqu’elle affecte profondément leur écologie en influençant à la fois leur physiologie et leur comportement.

La locomotion, la capacité à trouver de la nourriture, la digestion, les taux de croissance, la fonction immunitaire, la reproduction, le développement embryonnaire, l’utilisation de l’habitat et les modèles d’activité saisonnière, la distribution géographique ou le taux métabolique, sont tous influencés par les températures de l’environnement.

Même si leur température corporelle est directement contrôlée par l’environnement, les ectothermes peuvent exprimer des besoins et des affinités thermiques différentes. Ils peuvent contrôler leur température interne à des niveaux et des degrés de précision différents.

Les exigences de température varient donc considérablement d’une espèce à l’autre et peuvent même changer pour une même espèce aux différentes périodes de l’année et de la journée.

Il n’a pas fallu évoquer de nombreux phénomènes physiologiques pour entrevoir la Beauté, l’Harmonie d’un être vivant : la peau, l’ectothermie et cette propriété très particulière d’adhésion des geckos qui utilise un procédé technique si différent de celui des Anoures. Nous ne pouvons qu’être admiratifs et louer les largeurs de vue du divin Concepteur.

Bibliographie

* https://en.wikipedia.org/wiki/Gecko

* SERRE COLLET Françoise, Dans la Peau des lézards de France, Préface d’Y. Coppens, Versailles, Éd. Quæ, 2018, p. 10-16 & 50.

* « Les animaux », Découvrir, Larousse n°138.

* VROONEN Jessica, VERVUST Bart, FULGIONE Domenico, MASELLI Valeria & VAN DAMME Raoul, « Physiological colour change in the Moorish gecko, Tarentola mauritanica (Squamata : Gekkonidæ) : effects of background, light, and temperature », septembre 2012.

* AVALLONE Bice, TIZZANO Monica, CERCIELLO Raimondo, BUGLIONE Maria & FULGIONE Domenico, « Gross anatomy and ultrastructure of Moorish Gecko, Tarentola mauritanica skin », 2018.

* FULGIONE Domenico, TRAPANESE Martina & RAÏA P., « Seeing through the skin : dermal light sensitivity provides cryptism in Moorish gecko », 2014.

* KELLEY Jennifer, KELLEY L. & DAVIES Wayne I. L., « The Biological Mechanisms and Behavioral Functions of Opsin-Based Light Detection by the Skin », 2016.

* TEYSSIER Jérémie, SAENKO Suzanne V., VAN der MAREL Dirk, MILINKOVITCH Michel C.,« Photonic crystals cause active colour change in chameleons », 2015.

* SAENKO Suzanne V., TEYSSIER Jérémie, VAN der MAREL Dirk & MILINKOVITCH Michel C., « Precise colocalization of interacting structural and pigmentary elements generates extensive color pattern variation in Phelsuma lizards », 2013.

* FROHNHOFER Hans Georg, KRAUSS Jana, MAISCHEIN Hans-Martin & NÜSSLEIN-VOLHARD Christiane,« Iridophores and their interactions with other chromatophores are required for stripe formation in zebrafish »,2013.

* PRÖTZEL David, HEß Martin, SCHWAGER Martina, GLAW Franklaw & SCHERZ Mark D., « Neon-green fluorescence in the desert gecko Pachydactylus rangei caused by iridophores », 2021.

* MELLERIN Geoffrey, Contribution à l’Étude des geckos diurnes du genre Phelsuma, entretien et pathologie. Thèse d’exercice, en 2011,

Médecine vétérinaire, École Nationale Vétérinaire de Toulouse — ENVT, 211, 128 p. : http://oatao.univ-toulouse.fr/ Eprints ID : 5200

* https://mozaweb.com/fr/Extra-Scenes_3D Comment_les_pieds_des_geckos_s_accrochent_ils_aux_surfaces_lisses-208257

* https://sfecologie.org/regard/r52-alain-thiery-et-cecile-breton/

* https://pourlascience.fr/sd/biologie-animale/linusable-adhesif-des-pattes-du-gecko-2824.php

* LEE Haeshin, LEE Bruce P. & MESSERSMITH Phillip B., « A reversible wet / dry adhesive inspired by mussels and geckos », 2007.

* HANSEN W. R. & AUTUMN K., « Evidence for self-cleaning ingecko setæ », 2005. « Setæ occur in uniform arrays on overlapping lamellar pads at a density of 14 400 per mm2«

* HSU P. Y., GE L., LI X., STARK A. Y., WESDEMIOTIS C., NIEWIAROWSKI P. H. & DHINOJWALA A., « Direct evidence of phospholipids in gecko footprints and spatula-substrate contact interface detected using surface-sensitive spectroscopy », 2011.

* PUTHOFF J. B., PROWSE M., WILKINSON M. & AUTUMN K., « Changes in materials properties explain the effects of humidity on gecko adhesion », 2010.

* IZADI H., STEWART K. M. E. & PENLIDIS A., « Role of contact electrification and electrostatic interactions in gecko adhesion », 2014.

* WATSON Gregory S., GREEN David W., SCHWARZKOPF Lin, LI Xin, CRIBB Bronwen W., MYHRA Sverre & WATSON Jolanta A., « A gecko skin micro/Nano structure – A low adhesion, superhydrophobic, anti-wetting, self-cleaning, biocompatible, antibacterial surface », 2015.

* GREEN D. W., LEE K. K., WATSON J. A., KIM H. Y., YOON K. S., KIM E. J., LEE J. M., WATSON G. S. & JUNG H. S., « High quality bioreplication of intricate nanostructures from a fragile Gecko skin surface with bactericidal properties »,2017.

* VICKARYOU Matthew, MELDRUM G. & A. P. RRUSSEL A. P., « Armored geckos : A histological investigation of osteoderm development in Tarentola (Phyllodactylidae) and Gekko (Gekkonidæ) with comments on their regeneration and inferred function », 2015.

* https://unige.ch/campus/numeros/115/recherche1/ ehttps://lblob.fr/archives/la-peau-du-gecko-naime-pas-leau

* https://planete-terrario.com/serpents/ectotherme-poïkilotherme/

* LE HENANFF Maxime, « Adaptations thermiques et énergétiques chez les ectothermes », 2002.

ANGILLETTA M. J., NIEWIAROWSKI P. H. & NAVAS C. A., « The evolution of thermal physiology in ectotherms », 2002.

* https://espace.inrs.ca/id/eprint/6517/

FADHLAOUI, Mariem, « Effets combinés de la température et des contaminants métalliques sur la composition des phospholipides membranaires chez des poissons d’eau », 2017.