Partager la publication "De la non-discrimination"

Par Dominique Tassot

Résumé : Il est souvent question, tant dans les directives européennes que dans les textes de lois et les ritournelles médiatiques, d’éviter toutes les discriminations. Certes, le sage est celui qui ne fait pas acception des personnes et l’on cite souvent cette réplique d’Ambroise Paré à Charles IX lui rappelant que ce n’était pas un gueux qu’il allait soigner : « Impossible, sire : je soigne déjà le dernier des gueux comme un roi ! » Mais la discrimination, comme l’étymologie en fait foi, est aussi et surtout l’acte majeur de notre intelligence, synonyme de juger, comparer, choisir, trier, cribler, filtrer, soit autant d’activités constitutives de l’homme en tant qu’image de Dieu. C’est parce que notre intellect est de quelque manière semblable à celui de Dieu que nous pouvons Le comprendre et comprendre l’univers créé par l’Intelligence divine. De là cette remarque du psychologue Ribot : la discrimination est le fondement de notre intelligence. On peut se demander également si cette insistance actuelle, constante et universelle à lutter contre les discriminations ne relève pas d’une fausse morale étatique, conjoncturelle, aux « vertus » arbitraires, par-delà le bien et le mal, dont l’effet pratique sera d’écarter la morale révélée et de débarrasser ainsi les Créon des futures Antigone.

Lors de la venue du Fils de Dieu sur terre, le message transmis par les anges fut celui-ci : « Paix aux hommes de bonne volonté ! » Ce message est un clair appel à la discrimination. Il nous signifie en effet que les hommes se répartissent en deux catégories ; à l’une est promise ce qui sera refusée à l’autre : la paix.

Certes, si le latin classique comportait les mots discriminatio et discriminare, le substantif « discrimination » est récent en français, introduit par Ribot[1] en 1870 dans son traité sur La Psychologie anglaise contemporaine. Nous lisons à ce propos dans le Littré : « Discrimination : faculté de discerner, de distinguer. “Ce changement d’état [par lequel on passe d’une modification à une autre], c’est la discrimination et c’est le fondement de notre intelligence” (Ribot, p. 258). » Cette remarque du célèbre psychologue nous mène droit au cœur de la question.

L’intelligence, l’étymologie latine inter–ligare nous l’indique, établit des liens entre les choses ; elle apprécie leurs ressemblances et leurs différences ; elle en tire un jugement ; elle en éclaire nos actions. Avec la faculté de discriminer, nous nous trouvons au centre de la forteresse intérieure qui est le propre de l’homme, le différenciant de l’animal ou de la machine : la faculté d’arbitrer, de décider librement. Pour le latin discrimen, le Gaffiot donne : « différence, distinction, moment où il s’agit de décider, décision, détermination, position critique. » Et pour le verbe grec correspondant diakrinw diakrinô, le Bailly avance : « séparer, distinguer, discerner, juger, trancher. »

Si donc le mot « discrimination » (1870) et surtout le verbe « discriminer » (1948) sont récents dans l’usage de la langue française, la chose était bien présente depuis l’origine du langage. Ribot donnait la discrimination comme « fondement » de notre intelligence. On pourrait aller plus loin et parler d’activité constitutive, car il s’agit d’un acte et non d’une simple condition préalable. Nous ne savons si les chantres de la « non-discrimination » ont bien perçu tout l’enjeu de leur démarche. Mais, qu’ils l’aient voulu ou non, il demeure qu’en s’attaquant à la discrimination, ils ont bel et bien sapé, voire paralysé, la façon dont nous réagissons intelligemment aux circonstances.

L’État est aussi impropre à penser qu’à moraliser. Il n’existe pas de pensée collective, ce mythe maoïste ! C’est toujours l’individu qui pense et, selon l’adage, « si tout le monde pense la même chose, c’est que personne ne pense ! ». En retirant à la conscience individuelle la responsabilité du jugement moral (ce qui se passe quand l’État prétend dicter les comportements), on ne fait pas que saper « le fondement de notre intelligence » – selon la formule de Ribot reproduite par Littré –, on induit en réalité une sorte de folie mentale.

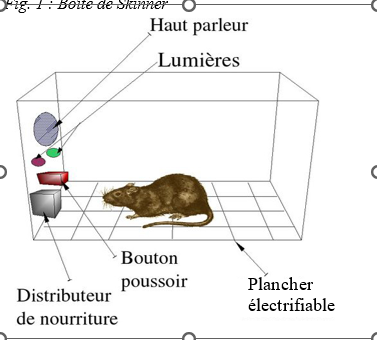

Il existe un dispositif de psychologie expérimentale appelé « boîte de Skinner » (du nom de son inventeur) et destiné à l’apprentissage d’un comportement.

Le rat (ou le pigeon) occupe une cage dans laquelle il commence par apprendre, par expérience, que le bouton poussoir provoque l’arrivée de nourriture dans la mangeoire. Puis son comportement va être conditionné par un stimulus positif ou négatif (visuel ou sonore).

Fig. 1 : Boîte de Skinner

Ainsi, en présence d’une lampe verte, le bouton poussoir délivre bien de la nourriture (ce qui renforce le comportement appris), mais en présence d’une lampe rouge le bouton poussoir provoque une décharge électrique sur le plancher (ce qui dissuade). Si, une fois réalisé cet apprentissage, on remplace la réponse systématique par une réponse arbitraire (l’effet peut être la récompense ou la punition, sans pouvoir l’anticiper), l’animal devient fou.

Aujourd’hui, nos « ingénieurs sociaux » ont créé une situation analogue en dissociant l’éthique et la morale, ce qui retire à la raison personnelle son rôle d’arbitre et de guide. La morale se réfère au bien et au mal, conçus comme absolus et donc stables et intelligibles. L’éthique sociale actuelle utilise encore le mot « vertueux », mais en lui donnant une valeur contingente. Ce qui est vertueux un jour (le chauffage au bois, ressource renouvelable) est déclaré nocif le lendemain (polluant l’air parisien avec la poussière des fumées et producteur de gaz carbonique). Mais ce fameux ennemi CO2, coupable de favoriser l’effet de serre, pourra demain se faire l’ami sauvant l’humanité (le CO2 induisant une augmentation des rendements agricoles).

La non-discrimination est un de ces impératifs sociétaux dont le caractère irrationnel n’a pas échappé à ses propres concepteurs. Ils introduisirent donc une vertueuse « discrimination positive » : tenir compte des différences, dans un premier temps, mais seulement pour compenser activement ces différences dans un second temps. Or comment saura-t-on ce qui est « positif » ? C’est donc encore la pression sociale et non la raison qui prétend s’imposer à la conscience individuelle ; dès lors l’irrationalité demeure.

La discrimination, choix libre éclairé par l’intelligence, est une activité constitutive de la grandeur humaine. Agir intelligemment, en effet, c’est agir en vue d’une fin : écarter ce qui en éloigne, saisir ce qui en approche. Il en va ainsi dans tous les domaines, des plus modestes aux plus nobles, des plus utiles aux plus nuisibles. L’éleveur améliore son troupeau par un choix avisé des reproducteurs : il sélectionne ses sujets, comme le fera le chef d’une équipe sportive ou le jardinier choisissant ses plants. L’homme politique doit avant tout identifier ses alliés et ses adversaires pour ensuite bâtir dans la durée. Devant l’étranger qui s’approche du village, la question que se pose le chef de la tribu est : ami ou ennemi ? Première réaction réflexe, à partir de laquelle l’observation va fournir à l’intelligence les éléments permettant peu à peu de trancher.

Il s’agit bien d’une loi générale inscrite au cœur de la Création. Toute cellule vivante comporte une membrane destinée à filtrer les échanges avec le milieu ambiant. Cette fonction vitale s’arrête avec la mort, qu’elle signe. Le système immunitaire a été nommé « cerveau liquide » : son rôle est en effet d’identifier les substances, organites ou microorganismes présents dans le corps, afin de détecter les indésirables et déclencher la réaction permettant de circonscrire, de neutraliser ou d’éliminer ces derniers. Il reconnaît le « soi », le distingue du « non-soi » et agit en conséquence : bel exemple de discrimination !

Car tout, dans la Création, est différencié. La différence est constitutive de la forme de chaque sorte d’être comme de chaque individu, et permet de les reconnaître. Il n’existe pas deux feuilles d’arbre rigoureusement identiques et, à l’échelon supérieur de l’espèce, c’est par ses « différences spécifiques » que chaque être – un animal, par exemple – sera identifié et nommé.

En tenant compte des différences se réalise l’ordre, par lequel chaque chose ou chaque être se trouve à sa place : celle que lui destine la Providence. Alors seulement la paix, tranquillité dans l’ordre, devient possible.

Ainsi choisir, identifier, filtrer, trier, calibrer, hiérarchiser, sélectionner, différencier sont autant de synonymes du verbe « discriminer ». C’est dire à quel point la discrimination est au cœur de notre monde, qu’elle régit et ordonne en vue de sa fin. Il n’est d’harmonie que par la diversité (ainsi en musique, par la pluralité de notes bien distinctes), mais une diversité relative au sein d’un ensemble homogène. Ni mélodie, ni harmonie possible avec une note unique, tout comme une pluralité désordonnée de notes conduit à la cacophonie. La diversité est bien une condition nécessaire de l’harmonie, mais une diversité ordonnée, contrôlée, régulée, donc conduite selon toute une chaîne d’actes discriminants. On croit souvent, en microéconomie, que le prix du marché permet seul d’atteindre un optimum. Mais il est une autre manière de parvenir à l’efficacité maximale : le monopole « discriminant ».

Dans cette situation (aussi théorique que l’autre), le vendeur détient un monopole (par exemple l’unique producteur d’électricité sur un territoire). Toutefois il ne profite pas de sa situation de monopole pour maximiser son prix, mais pour vendre à un prix différent à chaque consommateur, de manière à parvenir à l’utilisation optimale de la production : en vendant très cher à ceux qui peuvent en supporter le coût, il pourra satisfaire aussi des besoins pour lesquels le prix d’équilibre du marché aurait été trop élevé. Ainsi l’ensemble des besoins sera-t-il mieux couvert, de par un prix moyen minimisé permettant un maximum de production et de consommation. La discrimination consiste ici à établir un prix « à la tête du client », non selon l’arbitraire d’un marchandage mais selon une règle microéconomique intelligente.

Nous pouvons donc nous demander pourquoi la « non-discrimination » devient si à la mode. Pourquoi cette lutte généralisée « contre toutes les discriminations » – au point d’en faire un nouvel impératif catégorique –, alors que la discrimination est constitutive de l’univers vivant et condition intrinsèque d’un monde en ordre et en paix ? On rétorquera, bien sûr, qu’il ne s’agit ici que de s’opposer aux mauvaises discriminations, celles qui vont contre l’égalité entre les hommes.

Mais comment fera-t-on pour discriminer entre les bonnes et les mauvaises discriminations, si l’intelligence est comme paralysée par un impératif supérieur qui s’impose à son libre agir ?

Dans le fonctionnement ordinaire de la vie morale, le choix entre le bien et le mal relève de la conscience éclairée. C’est une voix intérieure qui oriente nos choix et cette voix parle en tout homme, car il existe une loi naturelle « gravée dans le cœur », selon la formule de saint Paul aux Romains[2].

Aussi les mots d’ordre lancés par la propagande d’État (ou assimilée) perturbent-ils la vie morale en introduisant dans le jeu de la conscience une double logique, une considération extérieure aux notions intuitives du bien et du mal, un faux bien et un faux mal qui ne relèvent plus des lumières données à l’âme par Dieu dès sa création, mais d’autorités autoproclamées qui croient savoir mieux que nous, disciples du Christ, quels sont les comportements vertueux et ceux qui ne le sont pas.

Dans un élan de générosité mal placée, voulant libérer les Français de la superstition, les révolutionnaires de 1789 abolirent les vœux religieux : comment permettre en effet qu’un homme choisisse un état de vie contraire à la nature (contraire, du moins, à une certaine idée de la nature humaine)[3] ? Il est vraisemblable que certains députés furent mus par les idées « humanistes » de l’époque ; il est non moins vraisemblable que d’autres en faisaient l’un des volets d’une politique sectaire visant, sinon à « écraser l’infâme » – comme l’avaient réclamé Voltaire et D’Alembert –, du moins à le priver de ses troupes.

Un problème ou plutôt une signature dans les « campagnes de haine »[4] contre ceci ou contre cela, est que s’y présentent toujours un motif et un mobile divergents. « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais », précisément ce que Jésus-Christ reprochait aux pharisiens de son temps (Mt 23, 3), avec cette différence que les chefs d’alors étaient « assis dans la chaire de Moïse », donc tenus à une certaine cohérence avec la doctrine divine, tandis que les autorités pseudo-morales qui encombrent aujourd’hui les tribunes médiatiques nous soumettent à des impératifs ponctuels déconnectés des vrais principes moraux.

Rétablir la liberté de discrimination comporte, certes, un risque : celui de choix erronés, malveillants voire peccamineux. C’est bien le risque lié à tout ce qui vient de l’homme. Mais choisir consiste à exercer une de nos facultés les plus hautes, cette intelligence qui fait de chacun de nous autant d’images de Dieu. La propagande menée aujourd’hui contre toutes les discriminations est donc une action directement dirigée contre le plan de Dieu sur l’humanité, quels qu’en soient les motifs apparents. Certes le mauvais choix d’Adam eut des conséquences tragiques, mais si l’homme n’avait pas été libre en vue de faire le bien, s’il avait été condamné à ne faire que suivre une nature alors intègre, il n’aurait plus été qu’un animal, incapable de mériter le ciel, et donc d’y entrer. De toute éternité, Dieu a voulu aimer et être aimé librement, et donc que l’homme pût faire des choix, à ses risques et périls, pût enfreindre son commandement ou le suivre (1 Jn 2, 3), pût garder sa parole ou la délaisser (Jn 14, 23).

S’il n’est plus possible de choisir librement le bien, ce dernier disparaît en tant que tel. Que les lèvres du muet ne puissent servir à mentir n’est pas un vrai bien, et l’Église n’a jamais pris au sens littéral matériel cette exhortation de l’évangile : « Si ton œil droit te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi ! » (Mt 3, 29). Indépendamment de ses mobiles politiques souvent faciles à discerner, la pseudo-morale antidiscriminatoire nous fait faire un pas de plus vers une société déshumanisée, ce qui trahit son Inspirateur : le démon. La question n’est pas seulement qu’une logeuse âgée puisse partager son appartement avec une étudiante chrétienne plutôt qu’une animiste avec ses gris-gris. Il y a ici beaucoup plus : une entrave à l’exercice de l’intelligence. Or, nous savons que l’organe qui n’est

[1] Théodule Ribot (1839-1916) a enseigné la psychologie expérimentale à la Sorbonne, puis au Collège de France.

[2] « Lors donc que des païens, qui n’ont pas de loi, accomplissent naturellement les prescriptions de la Loi, ces hommes-là, sans avoir de loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi ; ne montrent-ils pas en effet, gravée dans leur cœur, la réalité de la Loi, tandis que leur conscience y ajoute son témoignage, ainsi que leurs pensées qui tour à tour les accusent ou les disculpent » (Rm 2, 14-15).

[3] J.-J. Rousseau avait déjà conscience de ce cas paradoxal et il concluait : « Quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps [social] : ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre » (Du contrat social, Lib. I, ch. 7).

[4] Allusion au livre d’Orwell : 1984. On sait que cet ouvrage fut achevé en 1948. Mais comment donc fut choisi le titre ? Simple calcul prospectif ? Notons toutefois que 48 à 4+8 = 8+4 à 84 : alors il ne s’agirait pas d’un roman futuriste, pas même d’une anticipation.