Partager la publication "La doctrine de la Création et l’astronomie (iie partie)"

Par Seiler Thomas2

La doctrine de la Création et l’Astronomie (IIe partie)1

Résumé : Après avoir, dans le précédent numéro, exposé la doctrine de l’Église sur la Création et la vision cosmologique des Pères de l’Église, l’auteur en vient à un exposé critique de la cosmologie moderne, largement fondée sur des modèles astrophysiques comportant nombre de paramètres qu’il n’est pas possible de mesurer directement, qui reposent donc sur des interprétations, ce dont le grand public ne peut avoir conscience, car il ne dispose ni des hypothèses parfois discutables qu’il a fallu faire, ni des observations qui ne cadrent pas avec les modèles admis. S’y ajoute la prétention à extrapoler par de savants calculs ce qu’a été l’origine de l’univers, alors que les lois scientifiques ne peuvent concerner que l’univers achevé, tel que nous le connaissons. Il est navrant, en particulier, de constater que le modèle Big bang, que beaucoup imaginent être un « fait », repose sur une accumulation d’hypothèses si improbables (pour ne pas dire « farfelues ») que sa mise au rencart est une certitude : les pressions scientifico-idéologique et financière ne pourront compenser indéfiniment l’absence de faits probants.

Arguments en faveur de la théorie cosmologique standard

L’argument empirique le plus important donné pour ce modèle est l’observation du rayonnement cosmique de fond. Basée sur des calculs du Big bang, son existence avait été prédite par Alpher et Herman dans un article de Nature du 13 novembre 1948 et sa température devait être de 5° K (degrés Kelvin). En effet, 17 ans plus tard, il fut découvert et sa température fut mesurée à 2,73° K.

Cette observation assez proche de la prévision fut et est considérée par beaucoup comme preuve de la cosmologie du Big bang et de toutes les hypothèses mentionnées ci-dessus.

Cependant, dans le livre récent Un Autre Cosmos ? publié en 2012 par Thomas Lepeltier, de l’Université d’Oxford, et Jean-Marc Bonnet-Bidaud, du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), plusieurs astro-physiciens discutent la validité des arguments donnés comme preuves du modèle du Big bang. Ils soulignent que le décalage vers le rouge ainsi que le rayonnement cosmique de fond peuvent certes être dus au scénario d’une explosion cosmique, mais qu’il existe d’autres façons d’expliquer ces observations. En particulier, en 1926, sir Arthur Eddington avait déjà prédit l’existence d’un rayonnement cosmique de fond3, donc 22 ans avant Alpher et Herman. Toutefois, il ne parvint pas à cette conclusion à partir d’un modèle d’évolution cosmique, mais par l’énergie associée à la radiation observable des étoiles. À partir de là, il calcula que la température, ce qui signifie la radiation dans le vide spatial entre les étoiles, devait être de 3,2° K. Ainsi, sa prévision était bien plus proche de la valeur réellement mesurée de 2,7° K que la valeur basée sur l’hypothèse du Big bang qui en diverge de plus de 80 %. La même année 1926, Erich Regener, partant de la distribution de l’énergie des particules cosmiques, conclut également qu’un rayonnement cosmique de fond devait exister. Son modèle totalement différent le conduisit à une température de 2,8° K. Un autre exemple est la prédiction de Fred Hoyle en 1964. Se basant sur l’hélium observable dans l’espace, qu’il interpréta comme un produit des réactions fortement exothermiques de la fusion de l’hydrogène, il obtint une température du rayonnement cosmique de fond de 2,78° K, différant de 0,05° K seulement de la valeur réelle découverte un an plus tard.

Il est par conséquent évident que cette découverte n’est la preuve d’aucun modèle de cosmologie, donc d’aucun scénario sur l’origine du cosmos. Bonnet-Bidaud résume :

« Faute de ces vérifications fondamentales, le caractère ‘cosmologique’ du fond diffus ne peut être considéré comme démontré aujourd’hui… En raison de sa très faible énergie, il peut être produit par une très grande variété de processus physiques.4 »

La même chose est vraie pour le décalage vers le rouge de la lumière des étoiles. L’astronome Edwin Hubble, qui fit tant de travaux de pionnier sur le décalage vers le rouge et qui donna son nom à la « loi de Hubble », considérait qu’il pouvait exister une autre cause au décalage, telle qu’une perte d’énergie de la lumière au cours de son déplacement. La fréquence émise par une particule de lumière est proportionnelle à son énergie. Dans une publication de 1936, cinq ans après l’interprétation de Lemaître par un effet Doppler, il montra que le modèle du Big bang n’était pas prouvé :

« Bien qu’aucune autre explication plausible des décalages vers le rouge n’ait été trouvée, l’interprétation du décalage par une vitesse de déplacement est une théorie qui doit encore être testée par des observations.5 »

Edwin Hubble admit qu’il pouvait exister d’autres processus physiques donnant un décalage vers le rouge, même si nous ne les comprenons pas encore, par exemple celui-ci lorsqu’il écrit :

« La lumière peut perdre de l’énergie durant son périple à travers l’espace ; mais si oui, nous ne savons pas encore comment la perte peut être expliquée.6 »

D’autres, comme l’astronome Jayant Narlikar, suggèrent que la masse réelle des atomes des étoiles éloignées pourrait être différente de celle des étoiles proches. Puisque la fréquence de la lumière émise par les atomes est corrélée à leur masse, il en résulterait une émission à plus basse fréquence, donc l’observation d’un décalage vers le rouge7.

Bien qu’il y ait des discussions en cours sur les problèmes non résolus de ces modèles alternatifs, comme l’obtention du spectre de rayonnement stabilisé d’un « corps noir » pour le rayonnement cosmique de fond, ceci montre qu’on ne peut pas exclure qu’il existe d’autres processus physiques qui soient les véritables causes des décalages vers le rouge observés. Edwin Hubble a montré que l’interprétation du décalage par l’effet Doppler n’est pas non plus sans ses difficultés :

« L’examen soigneux des sources possibles d’incertitude suggère que les observations peuvent être expliquées si les décalages vers le rouge ne sont pas liés à une vitesse. Si les décalages résultent d’une vitesse, alors quelques facteurs essentiels doivent avoir été négligés dans l’investigation.8 »

Dans un autre livre datant de 1942, Hubble écrivait : « D’autre part, si on abandonne le facteur de récession, si les décalages ne sont pas d’abord des mouvements de vitesse, le tableau est simple et plausible.9 »

Dans le même sens, dans son article « Le problème de l’expansion de l’univers », publié la même année, il conclut quant au modèle de Lemaître : « Toutes les difficultés sont reportées sur l’interprétation des décalages vers le rouge, lesquels ne peuvent plus alors être les mouvements de vitesse familiers.10 »

Il y a aussi une autre raison simple de douter que l’interprétation cosmologique du décalage vers le rouge soit vraie.

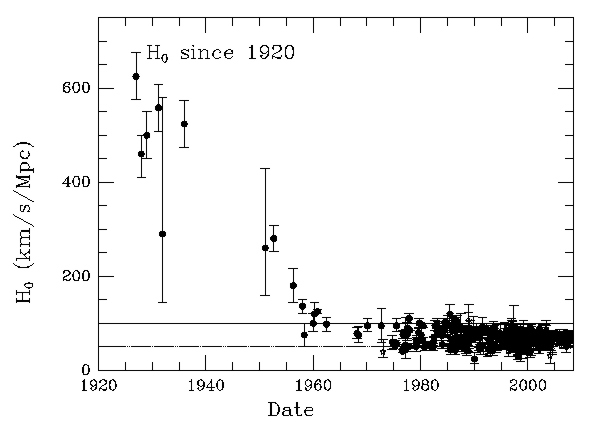

L’université de Harvard a publié un diagramme des valeurs rapportées pour la constante de Hubble Ho au cours des cent dernières années11. La constante de Hubble – le quotient vitesse / distance des étoiles – est considéré comme l’inverse de l’âge calculé de l’univers.

Fig 1. Valeurs rapportées pour la « constante » de Hubble de 1920 à 2008.

Vers 1930, les valeurs de Hode 500 km/s par Megaparsec12 rapportées alors correspondraient à un âge de 2 milliards d’années, ce qui était inférieur à l’âge géologique alors admis pour la Terre. 30 ans plus tard, ces valeurs ont été estimées fausses et furent remplacées par seulement 70 km/s/megaparsec, ce qui correspondrait à un âge de 13,7 milliards d’années. Aujourd’hui encore, les valeurs rapportées ne sont pas en accord entre elles.

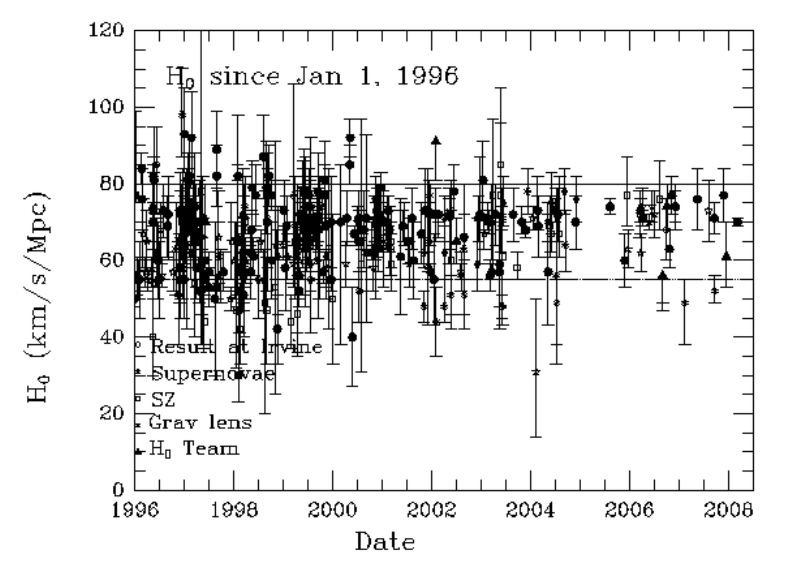

La valeur de 70 km/s/megaparsec n’est qu’une moyenne sur de nombreuses mesures concurrentes différant entre elles jusqu’à 100 % et donnant des âges allant de 10 à 30 milliards d’années.

Fig.2.Valeurs de la « constante » de Hubble plus récentes, de 1996 à 2008.

Les énormes écarts observés pour la « constante » de Hubble prouvent le manque de fiabilité de ces données. En outre, même si la méthode de calcul de l’âge était bonne, alors soit les mesures des décalages vers le rouge, soit celles des luminosités ou les deux sont interprétées partiellement ou totalement d’une mauvaise manière. Si la luminosité indique vraiment la distance d’une étoile, alors le diagramme prouve que les mesures de décalages ne proviennent pas, au moins dans une large mesure, de l’expansion de l’espace mais de quelque chose d’autre.

Autrement, comment le rapport 1/Ho = distance / vitesse pourrait-il donner le même âge pour l’univers ? Si, d’un autre côté, les décalages vers le rouge montrent vraiment une expansion de l’espace, alors les luminosités mesurées des étoiles ne sont pas, au moins dans une large mesure, dues à leur distance seule mais à quelque autre facteur (par exemple l’absorption de la lumière par la soi-disant « poussière grise »).

L’isotropie du décalage vers le rouge

Une contradiction frappante du modèle cosmologique de Lemaître vient de la manière dont les spectres des fréquences de la lumière des étoiles et galaxies sont distribués lorsque nous les observons de notre position, depuis la terre. Stephen Hawking expose cette remarquable découverte :

« À cette époque la plupart des gens pensaient que les galaxies circulaient tout à fait au hasard, et s’attendaient donc à trouver autant de spectres décalés vers le bleu que vers le rouge. Ce fut une grande surprise, par conséquent, de voir que la plupart des galaxies apparaissaient décalées vers le rouge…13 »

Ces mesures sont porteuses d’une implication très importante, comme Hawking le souligne :

« Maintenant, à première vue, toute cette preuve que l’univers est le même quelle que soit la direction vers laquelle nous regardons [c’est-à-dire toujours décalé vers le rouge] pourrait sembler suggérer qu’il y a quelque chose de spécial à notre place dans l’univers. En particulier, il pourrait sembler que si nous observons que toutes les autres galaxies s’éloignent de nous, alors nous devons être au centre de l’univers14. »

Edwin Hubble était conscient de cela et vit le conflit entre l’hypothèse du Big Bang et le Principe de Copernic, la prémisse fondamentale non prouvée de l’astronomie moderne :

« Une telle condition impliquerait que nous occupons une position unique dans l’univers, analogue en un sens à l’ancienne conception d’une terre au centre de l’univers.

L’hypothèse ne peut pas être réfutée, mais elle est fâcheuse et ne pourrait être acceptée qu’en dernier ressort, pour sauver les phénomènes… La supposition fâcheuse d’une localisation favorisée doit être évitée à tout prix15. »

Pour ne pas abandonner le modèle du Big bang ni le Principe de Copernic, les astrophysiciens ont imaginé une nouvelle idée : non seulement l’espace est en expansion, suggèrent-ils, mais chaque point particulier de l’espace est un centre de cette expansion. En d’autres termes : comme tout point sur la surface d’un ballon, lorsqu’il se gonfle, est un centre d’expansion en deux dimensions, de même chaque point de l’univers serait le centre d’une expansion en trois dimensions. Voici comment Hubble décrit cette nouvelle physique, sans aucune preuve, introduite non pour des raisons scientifiques mais pour satisfaire un « devoir » philosophique :

« …tous les observateurs, quel que soit leur emplacement, verront la même image générale de l’univers… Si nous voyons les nébuleuses [galaxies] s’éloignant toutes de notre position dans l’espace, alors tout autre observateur, peu importe où il peut se trouver, verra les nébuleuses s’éloigner toutes de sa position… Il ne doit pas exister de lieu favorisé dans l’univers, pas de centre, pas de frontière, tous doivent voir l’univers de la même façon16. »

Il y eut davantage d’inventions imaginées à seule fin de sauver cette théorie du Big bang n’ayant aucune base scientifique empirique, comme nous allons le voir plus loin. De même, pour les interprétations alternatives du décalage vers le rouge, la confrontation entre l’hypothèse copernicienne et l’observation astronomique n’en est pas moins sérieuse, comme l’explique le physicien Paul Davies :

« Il a toujours été compris, cependant, qu’un décalage vers le rouge de la lumière peut avoir une autre cause, la gravité…

Puisque nous voyons seulement des décalages vers le rouge, quelle que soit la direction de notre regard dans le ciel, la seule façon pour que ceci soit compatible avec une explication par la gravité est que la terre soit située au centre d’un univers non homogène17. »

Les « fossiles cosmiques »

Si nous supposons que la théorie du Big Bang est vraie, alors nous avons l’opportunité de voir non seulement des événements très éloignés dans l’espace, mais aussi très éloignés dans le temps. Cela découle de l’hypothèse que la lumière venant des étoiles éloignées aurait besoin de beaucoup de temps pour nous atteindre. Par conséquent, lorsque nous regardons une étoile à l’extrémité de l’univers, alors nous verrions juste l’extrémité du faisceau de lumière qui fut émis il y a 13 milliards d’années. Nous verrions la partie « jeune » du faisceau émis lorsque l’étoile commença d’exister. Cela nous dirait donc ce qu’il s’est passé à un stade initial de l’univers. Pour les étoiles proches, la situation est différente. Bien qu’elles aient commencé d’émettre leur lumière en même temps que les étoiles éloignées, la plus grande partie du faisceau nous aurait déjà dépassés. Nous ne verrions que les parties du rayonnement nous disant quelque chose d’évènements à un stade plus tardif des étoiles ou galaxies.

Dans ces circonstances, nous devrions voir les galaxies distantes toujours dans un état plus immature que les galaxies proches. Nous devrions voir une évolution cosmique ; mais ce n’est pas le cas. Un article du New Scientist cite l’astronome Éric Lerner à propos des galaxies très lointaines :

« Mais il y a un problème. “Nous n’y voyons pas de jeunes galaxies”, dit Lerner. “Nous en voyons de vieilles. Elles ont à peu près la même gamme d’étoiles que les galaxies d’aujourd’hui”18. »

Le professeur Richard Ellis, du California Institute of Technology, le confirme : « Le vrai puzzle est que ces galaxies semblent être déjà très vieilles quand l’univers n’avait qu’environ 5 % de son âge présent.19 »

La situation avec les fossiles cosmiques est ainsi très comparable à celle des fossiles géologiques. Si l’échelle des temps était vraie, alors les observations confirmeraient la fixité, pas l’évolution.

La formation des étoiles

De la même façon que les essais d’explication de l’origine de la vie par des processus naturels ont échoué, de même toutes les tentatives d’expliquer naturellement l’origine des premières étoiles ont échoué.

Les théories sur la formation des étoiles procèdent du chaos d’un Big bang : l’univers extrêmement chaud se serait déployé, et donc refroidi, permettant aux électrons d’être capturés par les noyaux d’éléments légers. Ceci aurait produit les premiers atomes qui s’assemblèrent en nébuleuses gazeuses. Ces nuages, d’après les théories, se contractèrent à cause de l’attraction gravitationnelle des molécules les constituant. De cette façon, la matière serait devenue très dense et chaude, produisant finalement les brillantes étoiles.

Cependant, dans un tel scénario, il y a une loi naturelle qu’il faudrait surmonter. C’est la loi générale des gaz selon laquelle la contraction d’un gaz conduit inévitablement à une augmentation de la pression. Ceci pousse les molécules de gaz dans la direction opposée à celle de la gravité. Et la pression des gaz est beaucoup plus forte que la gravité, ce qu’un aérosol suffit à montrer. Lorsqu’on appuie sur la gâchette, le gaz pressurisé est lâché dans l’environnement, mais le processus inverse, que le gaz extérieur puisse entrer dans l’aérosol pressurisé est impossible. La même chose est vraie pour les gaz dans une nébuleuse. Leur gravité ne peut pas les faire se contracter.

Pour résoudre ce problème fondamental, différentes solutions ont été proposées, comme les suivantes :

– L’explosion d’une Super Nova pourrait avoir produit une vague de pression. Cette énorme force pourrait avoir pressurisé un nuage de gaz voisin à un point tel que la répulsion par la pression fût vaincue et que les molécules devinssent si denses que les forces gravitationnelles les ont gardées pour former une étoile. Cependant, cette proposition, même si elle marchait, ne résout pas le problème fondamental de la production de la première étoile parce qu’une Super Nova est l’explosion d’une étoile préexistante.

– Il fut aussi suggéré que la collision de deux galaxies pourrait comprimer les nébuleuses à un tel point que des étoiles soient formées.

Comme ci-dessus, cette hypothèse ne répond pas à la question de base de l’origine de la première étoile, parce qu’elle part de galaxies qui sont des assemblages d’étoiles préexistantes.

– Une autre suggestion repose sur l’injection de particules froides dans le gaz de la nébuleuse.

Ceci pourrait avoir abaissé la température du gaz suffisamment pour que la pression ait été assez diminuée pour vaincre la répulsion. Toutefois, même si ce scénario marchait, il ne peut éviter que les grains et particules doivent avoir été produits à l’avance dans une étoile préexistante.

– Il fut aussi suggéré que la collision de deux galaxies pourrait comprimer les nébuleuses à un tel point que des étoiles soient formées.

De nouveau, cette hypothèse ne répond pas à la question de base de l’origine de la première étoile, parce qu’elle part de galaxies qui sont des assemblages d’étoiles préexistantes.

Puisque la cosmologie du Big bang ne peut éviter de partir d’un univers empli seulement de gaz, longtemps avant qu’aucune étoile n’existât, l’existence même des étoiles constitue une contradiction insurmontable pour cette théorie20.

Que les cosmologues ne puissent trouver le moyen de concilier leurs théories avec les lois naturelles est reconnu par la littérature scientifique. Par exemple, nous pouvons lire dans le manuel d’Eva Nowotny : « Le processus par lequel un nuage interstellaire se concentre jusqu’à ce qu’il soit maintenu ensemble par la gravitation pour devenir une proto-étoile n’est pas connu.21 »

Martin Harwit révèle dans un compte rendu de livre dans le magazine Science : « L’embarras silencieux des astrophysiciens modernes est que nous ne savons pas comment même une seule de ces étoiles s’y est prise pour se former22. »

Un autre article de Science confirme que, plus de 80 ans après que la cosmologie du Big bang a été introduite, elle est encore en contradiction avec les lois de la nature : « L’origine des étoiles représente l’un des problèmes irrésolus les plus fondamentaux de l’astrophysique contemporaine23. »

La question centrale

L’univers est notre demeure bienveillante et paisible. Nous vivons sur le globe terrestre, entouré d’innombrables corps célestes et, depuis des milliers d’années, les paramètres physiques sur terre et autour de nous demeurent très favorables à nos besoins. Il faudrait peu de choses pour transformer la terre en un environnement hostile, destructeur, comme tous les autres corps célestes. Tous sont des déserts mortels de chaleur, froid, radiations, sécheresse, terribles tempêtes de vent ou volcans.

La terre, au contraire, est comme un magnifique jardin, couvert de splendides prairies et forêts, de douces collines et de terres fertiles, de lacs calmes et de vastes océans. Elle est peuplée de toutes sortes de créatures vivantes dans l’eau, sur terre et dans les airs. Notre biosphère constitue un système hautement ordonné et minutieusement régulé. Les processus biologiques complexes et très fragiles des cellules vivantes ne peuvent fonctionner que parce que la surface de la terre est maintenue depuis toujours à une température moyenne entre 0 ° et 40 °C.

Cette fenêtre de température très étroite aurait pu disparaître facilement à quelque moment dans le passé si le soleil avait été un peu plus proche de nous ou légèrement plus distant ou si son activité thermique avait été tant soit peu modifiée.

Si la longueur du jour et de la nuit était de plus de 24 heures, il en résulterait des différences climatiques sévères dues à de longues périodes d’exposition à la radiation du soleil et à de longues périodes de refroidissement. Si la longueur de l’année terrestre était comme celle d’Uranus, 84 ans, ou de Mercure, 88 jours, alors les cycles des semailles et des récoltes ne seraient plus adaptés aux périodes de croissance des plantes. Si l’angle entre l’axe de la terre et le plan terre-soleil mesurait plus que la valeur bénéfique de 23,5°, alors les contrastes entre l’été et l’hiver seraient fortement augmentés et les surfaces d’habitat favorables en seraient réduites. Il existe beaucoup de telles propriétés uniques comme la présence d’eau et de terre sèche, la composition favorable de l’atmosphère terrestre avec les bonnes concentrations en oxygène et en dioxyde de carbone, la disponibilité d’azote, de carbone et de bien d’autres composés chimiques essentiels pour la vie. La terre dispose d’un champ magnétique la protégeant contre les radiations cosmiques nocives. Elle est, dans une large mesure, à l’abri de sévères tremblements de terre, d’éruptions volcaniques, de radioactivité ou de substances vénéneuses et elle est protégée contre les radiations ultra-violettes nuisibles par une couche protectrice d’ozone dans la stratosphère.

Devant cet arrière-plan, la question se présente : est-il possible que notre habitat cosmique si finement régulé, soit le résultat d’une explosion géante ? Existe-t-il des processus physiques par lesquels un point chaud en expansion chaotique, appelé le Big bang, pourrait évoluer et devenir en quelques milliards d’années le site ordonné et paisible dans lequel nous vivons ?

La science naturelle nous dit que c’est impossible. Sa loi la plus fondamentale est le principe de Carnot, appelé « second principe de la thermodynamique » qui n’est que la formulation savante de notre expérience quotidienne. Cette loi demande que toutes les réactions physiques et chimiques ne puissent se produire que de l’ordre vers le désordre, et jamais vice versa. Selon l’hypothèse du Big bang, l’entropie de l’univers, son désordre, fut initialement à un maximum.

Puisque son entropie ne peut pas avoir diminué avec le temps, l’existence d’un endroit hautement ordonné comme notre environnement cosmique réfute la théorie de l’évolution cosmique.

Quelquefois, une objection à cette conclusion est soulevée en disant que les contraintes de la thermodynamique ne sont pas valides pour les systèmes dits ouverts. « Ouverts » veut dire que la matière et surtout l’énergie peuvent être échangées avec l’extérieur. Et oui ! il y a des procédés dans les systèmes ouverts qui peuvent apparemment produire de l’ordre à partir du désordre, comme la formation de flocons de neige à partir d’un nuage de vapeur d’eau, quand de l’énergie est exportée, c’est-à-dire quand le nuage se refroidit. Cependant, tous ces phénomènes ne se produisent que s’il existe déjà une structure ordonnée qui devient visible en chauffant ou en refroidissant. Dans le cas des cristaux de neige, c’est la géométrie ordonnée préexistante des molécules d’H2O qui, lors du refroidissement, leur impose de s’organiser sous la forme d’une structure cristalline à symétrie d’ordre 6.

L’ordre des cellules biologiques ou des étoiles, par contre, n’est pas contenu dans la géométrie des molécules sous-jacentes. Par conséquent, elles ne font pas partie de l’exceptions reconnue aux systèmes ouverts. Chauffer ou refroidir des acides aminés ne peut pas produire les structures ordonnées d’une cellule. Et refroidir un univers par l’expansion ne peut pas pousser les molécules de gaz les unes vers les autres pour former des étoiles ou notre terre habitable.

Ce qu’a écrit le physicien Josef Holzschuh sur la théorie de l’évolution biologique peut par conséquent s’appliquer à l’idée de l’évolution cosmologique : « …la seconde loi de la thermodynamique constitue une barrière scientifique insurmontable pour l’évolution24. »

Autres observations astronomiques

Outre ces objections fondamentales, il y a d’autres observations astronomiques qui contredisent la théorie du Big bang.

L’une d’elles est la vitesse de rotation mesurée pour les galaxies spirales. Elle est si rapide qu’elle n’est pas compatible avec le long temps de rotation requis par la théorie cosmologique standard. Les étoiles auraient été depuis longtemps éjectées de la galaxie si celle-ci avait vraiment tourné pendant les longues périodes que demande le modèle standard. L’écart entre la théorie et les données empiriques est énorme, ce n’est pas une simple déviation mineure : « La masse que les astronomes déduisent pour les galaxies, la nôtre comprise, est environ dix fois plus grande que la masse pouvant être assignée aux étoiles, gaz et poussière dans une galaxie. Cette différence de masse a été confirmée par des observations de lentille gravitationnelle25… »

Mais au lieu d’abandonner la théorie, une source inconnue de gravité a été introduite dans le modèle des galaxies, baptisée « matière noire ». Son existence n’a jamais été empiriquement vérifiée, mais sans l’invisible halo de cette gigantesque quantité inconnue, les galaxies spirales ne pourraient pas exercer assez d’attraction gravitationnelle sur leurs étoiles pour les maintenir ensemble sur une longue période.

Par ailleurs, les astronomes ont mesuré l’abondance des d’éléments chimiques dans l’univers et trouvé un sévère désaccord avec les prédictions du Big bang. L’ajustement d’un paramètre libre, afin d’obtenir les proportions relatives correctes d’hydrogène et d’hélium, a conduit à cette difficulté qu’il faudrait une masse beaucoup plus grande que celle que l’on voit. Le théoricien du Big bang Lawrence Krauss admet : « Cependant la densité initiale de protons et de neutrons dans l’univers provenant du Big bang, obtenue en se fixant sur l’abondance observée d’hydrogène, d’hélium et de lithium, représente environ deux fois la quantité de matière que nous pouvons voir dans les étoiles et les gaz chauds. Où sont ces particules26 ? »

De nouveau, l’existence de la « matière noire » est proposée pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas détecter 50 % de la masse prédite par la théorie.

Les calculs demandent même que cette matière noire soit « non baryonique », c’est-à-dire non composée de protons, neutrons et électrons.

Autre observation inattendue : des mesures plus récentes du décalage vers le rouge et leur interprétation en indicateurs de vitesse ont suggéré que l’univers est non seulement en expansion mais que celle-ci s’accélère. Évidemment, l’énergie colossale pour produire cette accélération ne peut pas provenir de l’explosion primitive supposée. Puisque la première loi de la thermodynamique exige que l’énergie ne puisse qu’être transférée d’une forme dans une autre mais jamais produite ni détruite, l’interprétation classique du décalage, et donc de tout le modèle du Big bang, ne peut être maintenue que s’il y a déjà quelque forme d’énergie étrange, inobservable qui procure l’accélération. On lui a donné le nom « d’énergie noire » mais son existence n’a jamais été prouvée. Sans elle, le modèle cosmologique standard ne peut plus être soutenu.

Une autre contradiction, pour la théorie du Big bang, est l’observation d’une homogénéité du rayonnement cosmique de fond presque parfaite. La distribution de la température est si égale dans tout l’univers que nos mesures dans toutes les directions du ciel montrent des fluctuations d’au plus un trente millionième de degré Kelvin ! D’où une difficulté pour le scénario de l’origine cosmologique. Un univers en équilibre thermique tel que nous l’observons, ne peut être parvenu à ce stade que par un rayonnement thermique naviguant d’un bord de l’univers à l’autre jusqu’à ce que toutes les inhomogénéités aient été comblées. Ces inhomogénéités devaient cependant avoir existé dans un univers initial pour rendre compte des agglomérats formés par les galaxies. Le problème toutefois est le retard dans le temps, lorsque les vagues électromagnétiques purent voyager librement dans l’espace. Immédiatement après le Big bang, il aurait fait si chaud que tous les atomes étaient complètement ionisés, si bien que leurs électrons se déplaçaient librement dans l’espace. Les électrons auraient interagi fortement avec les vagues électromagnétiques, les empêchant de se mouvoir librement. C’est seulement lorsque l’expansion de l’univers aurait atteint une taille considérable, que la température serait devenue suffisamment basse pour que les électrons fussent captés par les noyaux et que le rayonnement thermique pût commencer à naviguer librement.

Cependant, les calculs montrent qu’à ce stade l’univers aurait été déjà trop grand pour que la lumière voyageât d’une extrémité à l’autre. Ainsi l’équilibre thermique ne devrait pas être observé aujourd’hui.

Au lieu d’abandonner la théorie du Big bang, il est suggéré que, dans la toute première phase de l’univers, il y avait une expansion exceptionnelle ultra-rapide. Ce qui aurait pu alimenter une telle expansion, plus rapide que la vitesse de la lumière, n’est pas connu mais a reçu un nom : « l’inflation cosmique ». À l’aide de cette supposition, les calculs montrent que l’équilibre thermique pourrait s’établir dans un scénario de Big bang.

Or les calculs ont également montré que ceci conduirait à de nouvelles difficultés par rapport à d’autres observations : les galaxies sont distribuées en d’immenses structures ordonnées à travers le cosmos et elles manquent beaucoup trop d’homogénéité pour que la gravité ait pu les faire tenir ensemble.

Alors, au lieu d’abandonner le modèle cosmologique, il fut suggéré qu’il devait exister encore plus de matière inobservable fournissant la gravité nécessaire pour le groupement visible des galaxies.

L’ajout d’une telle « Matière Noire » dans le modèle conduit à un autre problème : l’expansion de l’univers au taux requis ne pourrait pas se produire si une telle gravité agissait. Alors le cosmos ne pourrait pas avoir plus de 8 milliards d’années, ce qui est en désaccord avec les 13,7 milliards d’années dérivant des interprétations du décalage vers le rouge.

Toujours afin de ne pas abandonner ces interprétations, on a proposé qu’il doit exister quelque part une « Énergie Noire » invisible et inconnue qui augmente le taux d’expansion de telle façon qu’il n’y a plus de différence entre les prédictions du Big bang et les observations astronomiques.

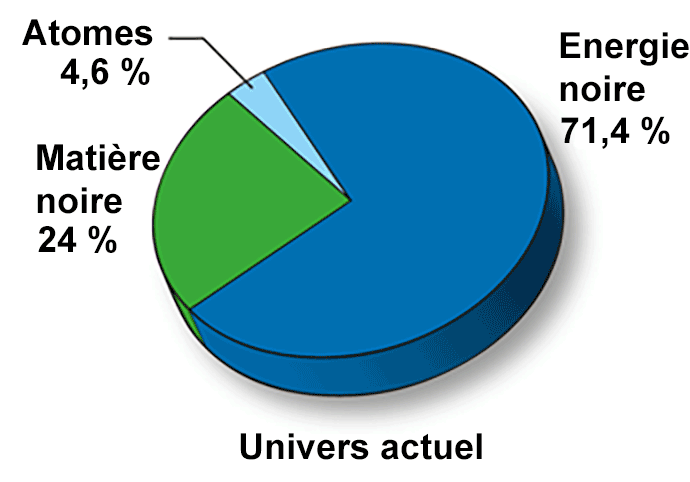

Toutes les considérations mentionnées ci-dessus ne relèvent pas simplement de minimes corrections apportées à un modèle qui serait globalement en accord avec les données. En fait, les déviations entre les prédictions du modèle et la réalité sont si énormes que les cosmologues ont dû introduire presque vingt fois plus de masse ou d’énergie, baptisées « noires », que ce qui est scientifiquement observable.

La théorie aboutit à la conclusion que seulement 5 % de l’univers sont constitués de protons, neutrons et électrons, les composants de base de tous les éléments et composés chimiques qui sont eux-mêmes les constituants de tout ce que nous voyons autour de nous : air, eau, pierres, argile, arbres, fleurs, etc. Ainsi, 95 % de l’univers devraient être « non baryoniques », c’est-à-dire quelque chose de différent de tout ce que nous connaissons, si nous voulons conserver l’hypothèse du Big bang27.

Fig.3. Fractions entre matière connue (atomes faits de protons, neutrons et électrons), Matière noire et Énergie noire, selon le modèle du Big Bang (Source: NASA).

En réponse à de tels développements tout théoriques, 33 physiciens – parmi lesquels Hermann Bondi, Thomas Gold et Jayant Narlikar qui ont apporté des contributions majeures à l’astrophysique et à l’astronomie – ont publié une lettre ouverte à la communauté scientifique dans le journal New Scientist en mai 2004, exprimant leurs doutes quant au modèle standard :

« Le Big bang repose aujourd’hui sur un nombre croissant d’éléments hypothétiques, de choses que nous n’avons jamais observées : l’inflation, la matière noire et l’énergie noire en sont les exemples les plus marquants. Sans eux, il y aurait une contradiction fatale entre les observations faites par les astronomes et les prédictions de la théorie du Big bang. Dans aucun autre domaine de la physique ce recours continuel à de nouveaux objets hypothétiques ne serait accepté comme moyen de combler la brèche entre la théorie et l’observation. Cela devrait pour le moins soulever de sérieuses questions sur la validité de la théorie sous-jacente28. »

Conclusion

En résumé, les théoriciens du Big bang doivent finalement convenir avec saint Pierre qu’il est impossible d’expliquer l’origine du monde en extrapolant les processus physiques connus jusqu’à l’origine du temps. Afin « d’expliquer » de façon naturaliste l’origine de 5 % de l’univers, on doit introduire 95 autres pourcents dont on ne sait même pas ce qu’ils sont. Par conséquent, on en sait moins à la fin que ce qu’on croyait connaître au départ.

La tâche de la science naturelle est d’explorer comment la nature fonctionne, pas d’expliquer l’origine de la nature par des procédés naturels. La recherche astronomique, en particulier, est une science fructueuse. Ses conclusions conduisent à la reconnaissance que la nature ne peut pas se créer elle-même. Elle prouve l’existence d’un Créateur tout-puissant qui a fait l’univers, notre résidence, en accord avec les Psaumes qui déclarent:

Par la parole du Seigneur les cieux ont été faits,

Et toute leur armée par le souffle de Sa bouche (Ps 33, 6).

Liste des images présentes dans l’article.

- image1: Valeurs rapportées pour la « constante » de Hubble de 1920 à 2008

- image2: Valeurs de la « constante » de Hubble plus récentes, de 1996 à 2008.

1 Aimablement traduit par Claude Eon.

2 Docteur en physique, Thomas Seiler est ingénieur en développement.

3 J.-M. BONNET-BIDAUD, « La lumière diffuse de l’univers », in Th. LEPELTIER & J.-M. BONNET-BIDAUD, Un Autre Cosmos ?, Paris, Éd. Vuibert, 2012, p. 75-97.

4 Ibid., p. 96.

5 E. HUBBLE, The Realm of the Nebulae, Dover, New York 1958, initialement publié en 1936, p. 33-34.

6 E. HUBBLE, The Observational Approach to Cosmology, Clarendon Press, Oxford 1937, p. 30.

7 J. M. BONNET-BIDAUD, La lumière diffuse de l’univers in Un autre cosmos ?, p. 45-57.

8 E. HUBBLE, The Realm of the Nebulae, Dover, N.Y. 1958, livre publié initialement en 1936, p. 197

9 E. HUBBLE, The Observational Approach to Cosmology, p. 63- 64.

10 E. HUBBLE, « The problem of the expanding universe », American Scientist (30) 1942, p. 99-115.

11 www.cfa.harvard.edu/˜dfabricant/huchra/hubble (vu le 29 Mars 2021).

12 Le parsec était classiquement défini comme la distance à laquelle l’unité astronomique (notée « ua » : la distance Terre-Soleil : 150 millions de kilomètres) serait vue sous un angle d’une seconde d’arc. On le définit aujourd’hui comme valant 648 000/π ua.

13 S. HAWKING, A brief History of Time, Londres, 1988, p. 39.

14 Ibid., p. 42.

15 E. HUBBLE, The Observational Approach to Cosmology, 1937, p. 50-51.

16 Ibid. p. 54.

17 Paul C.W. DAVIES, « Cosmic Heresy ? », Nature, 1978, p. 273-336.

18 Marcus CHOWN, New Scientist, 29 juin 2005, p.30.

19 Richard ELLIS, Keck and Spitzer find first stars in distant galaxies, 2005, https://keckobservatory.org/keckand_spitzer_find_first_stars_in_distant_galaxies (vu le 29 Mars 2021)

20 Note du traducteur.Pour la théorie de l’Univers électrique et de la physique du plasma, proposée par le Prix Nobel Hannes Halfvén, les étoiles ne sont pas des boules denses et chaudes d’hydrogène se convertissant en hélium et en rayonnement électromagnétique par la pression de la gravité. Ce sont des boules de plasma, et toute la fusion se produit à leur surface. Alors, puisqu’il n’y a pas de noyaux super denses en fusion, les estimations de leur masse sont très surévaluées par les théories standard.

21 E. NOWOTNY, Introduction to Stellar Atmospheres and Interiors, Oxford UP, p. 279.

22 M. HARWIT, «Book review », in Science, (231) 1986, p. 1 201-1 202.

23 Ch. J. LADA & F. H. SHU, « The Formation of Sunlike Stars », Science, (248) 1990, p. 564.

24 J. HOLZSCHUH, «The Second Law of thermodynamics and Evolution », in A Scientific Critique of Evolution, Rome, La Sapienza, Università di Roma, 2009, Actes du symposium tenu sous la direction de Pierre Rabischong et Fabio Scoppa le 3 novembre 2008, p. 48 (en anglais, 84 p., disponible auprès du CEP, 7 € franco).

25 NASA publication: //map.gsfc.nasa.gov/universe/uni_matter.html

26 L. M. KRAUSS, A Universe from Nothing, 2012, NY, Free Press, p. 24-25.

27 NASA publication: //map.gsfc.nasa.gov/universe/uni_matter.html

28 E. LERNER, «Bucking the Big bang », New Scientist 182 (2 448), 22 mai 2004, p. 20.