Partager la publication "Saint Sidoine, apôtre de la Lumière divine"

Par Dr Laurent Rebeillard

BIBLE : « Le ciel et la terre passeront ; mes paroles ne passeront pas » (Mt24, 35).

Résumé : La guérison de l’aveugle-né (Jn 9, 1-38) est un des miracles les plus éclatants de la vie publique du Sauveur : il s’agit en effet de bien plus qu’une « guérison », puisque les yeux de cet aveugle n’avaient jamais vu. De là le casus belli avec les pharisiens. On sait moins que l’aveugle devenu voyant fut l’un des 72 disciples de Jésus et accompagna Lazare et ses sœurs dans leur périple involontaire vers la Provence. Il y est connu sous le nom de saint Sidoine (Celidonius) et succéda à saint Maxime comme évêque d’Aix. Or le crâne de saint Sidoine, déjà caché à la Révolution, puis de nouveau en 1905, avait disparu. En 2014, en rangeant minutieusement la sacristie de sa basilique de la Sainte-Beaume, le P. Florian Racine redécouvrit la précieuse relique dans une boîte en zinc. Ce sera ici l’occasion de méditer (avec Mgr Gaume) sur le sens de cette guérison miraculeuse puis (avec Ludolphe le Chartreux) sur le message de haute spiritualité qu’il nous livre.

Célidonius ou l’aveugle-né

« Si la vérité en face de la terreur, le courage en face du danger, la simplicité en face de la ruse, la tranquillité en face des emportements de la haine, forment le même contraste que dans un tableau les ombres et la lumière ; si ce contraste est un des meilleurs éléments de la poésie, on peut défier tous les auteurs païens d’offrir un récit comparable à celui qu’on va lire », écrit Mgr Jean-Joseph Gaume[1].

« Comme Jésus passait, écrit saint Jean au chapitre IX, versets 1 à 38, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l’interrogèrent : “Maître, qui a péché, celui-ci, son père ou sa mère, pour qu’il soit né aveugle ?”

Jésus répondit : “Ni celui-ci, ni son père, ni sa mère, n’ont péché, mais c’est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui : il faut que je fasse les œuvres de Celui qui m’a envoyé, tandis qu’il est jour ; la nuit vient où personne ne peut agir. Tandis que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde”… Après qu’il eut ainsi parlé, il cracha en terre, fit de la boue avec sa salive, et frotta de cette boue les yeux de l’aveugle. Et il lui dit : “Allez-vous-en, et lavez-vous dans la piscine de Siloë” (mot qui signifie Envoyé). Il y alla donc, et se lava, et revint ayant recouvré la vue.

Or, les voisins, et ceux qui l’avaient vu auparavant demander l’aumône, disaient : “N’est-ce pas celui-ci qui était assis et qui mendiait ?” Les uns disaient : “C’est lui”. Les autres disaient : “Non, c’en est un qui lui ressemble”. Mais lui disait : “C’est bien moi”. Ils lui demandèrent donc : “Comment vos yeux ont-ils été ouverts ?” Il répondit : “Cet homme qu’on appelle Jésus a pris de la boue et a frotté mes yeux, en me disant : Allez à la piscine de Siloë, et lavez-vous. J’y suis allé, je me suis lavé et je vois”. Et ils lui dirent : “ Où est-il ?” II dit : “Je ne sais pas”.

Alors ils amenèrent aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c’était le jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens donc lui demandèrent aussi comment il avait recouvré la vue, et il leur dit : “Il a mis de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé et je vois”. Quelques-uns des pharisiens disaient : “Donc cet homme n’est point de Dieu, car il ne garde point le sabbat”. Les autres disaient : “Comment un pécheur peut- il faire de tels prodiges ?” Et il y avait division entre eux. Ils dirent de nouveau à l’aveugle : “Et toi, que dis-tu de celui qui t’a ouvert les yeux ?” Il répondit : “C’est un prophète”.

Mais les Juifs ne crurent point de lui qu’il eût été aveugle, et qu’il eût recouvré la vue, jusqu’à ce qu’ils eussent fait venir son père et sa mère. Et ils les interrogèrent disant : “Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?” Le père et la mère leur répondirent : “Nous savons que c’est là notre fils et qu’il est né aveugle.

Mais comment voit-il maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Il a de l’âge, interrogez-le ; qu’il réponde pour lui-même”. Son père et sa mère parlaient ainsi, parce qu’ils craignaient les Juifs ; car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu’un confessait que Jésus était le Christ, il serait chassé de la synagogue ; c’est pourquoi son père et sa mère disaient : “il a de l’âge, interrogez-le”.

Ils appelèrent donc pour la seconde fois l’homme qui avait été aveugle, et lui dirent : “Rends gloire à Dieu ; nous savons que cet homme est un pécheur !” Il répondit : “S’il est pécheur, je n’en sais rien ; je sais seulement que j’étais aveugle et que maintenant je vois”. Ils lui dirent de nouveau : “Que t’a-t-il fait ? Comment a-t-il ouvert tes yeux ?” Il leur répondit : “Je vous l’ai déjà dit, et vous l’avez entendu ; pourquoi voulez-vous encore l’entendre ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?” Ils le maudirent donc, et lui dirent : “Sois son disciple, toi ; pour nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-ci nous ne savons d’où il est.”

L’aveugle répondit : “Certes, c’est une chose étrange que vous ne sachiez d’où il est, et il a ouvert mes yeux ! Or, nous savons que Dieu n’exauce pas les pécheurs ; mais si quelqu’un sert Dieu et fait sa volonté, il l’exauce. Jamais on n’a ouï dire que quelqu’un ait ouvert les yeux d’un aveugle-né. Si celui-ci n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien”. Ils répondirent : “Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes !” et ils le chassèrent.

Jésus ayant appris qu’ils l’avaient chassé, et l’ayant rencontré, lui dit : “Croyez-vous au Fils de Dieu ?” Et il répondit : “Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?” Jésus lui dit : “Vous l’avez vu, et c’est celui qui vous parle”. Alors il reprit : “Je crois, Seigneur”; et se prosternant il l’adora. »

Tous les miracles de Notre-Seigneur sont des miracles d’amour et de miséricorde. Sans exception, tous ont pour but de prouver sa divinité, dont la croyance peut seule sauver le genre humain. Afin de la faire briller dans tout son éclat, il donne la vue à un aveugle-né : chose que ne firent jamais, depuis le commencement du monde, ni les Patriarches ni les prophètes.

Il choisit le jour du sabbat pour opérer le miracle, afin de montrer qu’il était au-dessus de la Loi. Il l’opère en mettant de la boue sur les yeux de l’aveugle : ce qui était plus propre à le rendre encore plus aveugle, si cela eût été possible.

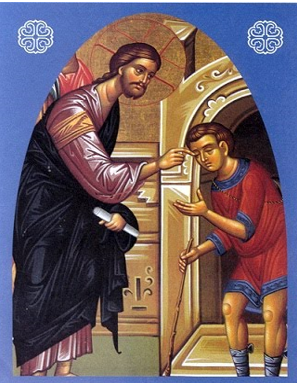

Jésus guérissant l’aveugle-né

Si la puissance de Notre-Seigneur est digne de toute notre admiration, la docilité de l’aveugle n’est guère moins admirable. Il ne dit pas, il ne pense pas même à dire : au lieu d’ouvrir mes yeux, la boue va plutôt me les fermer ; je me suis souvent lavé à la piscine de Siloë, et je n’ai pas été guéri. Pourquoi donc m’y envoie-t-il ? S’il avait le pouvoir de me donner la vue, pourquoi ne le fait-il pas maintenant que je suis en sa présence ?

Rien de tout cela : il obéit sans mot dire, et s’en va montrant à tout le peuple la boue qu’il avait sur les yeux. Étrange spectacle, qui devait rendre le miracle plus éclatant.

Qu’était-ce que la piscine ou fontaine de Siloë ? Saint Jérôme nous l’apprend. « Siloë, dit-il, est une source située au pied du mont Sion, qui ne coule pas toujours, mais seulement certains jours et à certaines heures, et qui sort avec un grand bruit à travers des cavités souterraines et des grottes formées par les rochers les plus durs. Nous le savons pertinemment, nous qui habitons ce pays. »

L’origine de cette source est due à la prière du prophète Isaïe qui, avant de mourir, la demanda au Seigneur pour les besoins des habitants de Jérusalem. Afin de recevoir les eaux de cette précieuse source, le roi Ézéchias fit creuser un vaste réservoir et plusieurs piscines, où se lavaient généralement ceux qui avaient contracté quelque souillure légale. La piscine est en grande partie comblée aujourd’hui. On y voit quelques arbres et quelques plantes. Elle a cinquante-trois pieds de long sur dix-huit de large et dix-neuf de profondeur. On trouve, auprès, des débris de murs et de colonnes, restes de son ancienne splendeur. Il y avait même une église, dédiée au Sauveur illuminateur, sans doute en mémoire de la guérison de l’aveugle-né.

L’Évangile a soin de nous apprendre que l’aveugle-né était un mendiant. Pourquoi ce détail ? Il est facile de le comprendre. Le divin Rédempteur est le Dieu des pauvres. Pauvre lui-même, pour eux il a toujours montré de la préférence. Par cette conduite, où sa bonté et sa sagesse brillent du même éclat, il voulait réhabiliter la pauvreté et rendre respectables les pauvres et les petits, objets de mépris dans le monde païen. C’est toute une révolution morale qu’il opérait.

Il fallait être pharisien, c’est-à-dire hypocrite et orgueilleux, pour lui faire un crime du miracle qu’il venait d’accomplir : cracher à terre, et faire un peu de boue avec un peu de terre détrempée dans la salive, n’était pas une violation du repos commandé par le sabbat. Il était ridicule de le prétendre ; mais ces mêmes pharisiens qui s’arrêtèrent à ces minuties ne reculaient ni devant les plus noires calomnies, ni devant les persécutions et les complots sanguinaires, pour perdre celui dont la puissante parole démasquait leur hypocrisie. N’y a-t-il plus aujourd’hui de pharisiens ?

La haine des pharisiens ne tarda pas à se manifester. Mis à bout par les réponses de l’aveugle, ils ne trouvèrent d’autre moyen de se venger qu’en le maudissant et en l’excommuniant. Notre-Seigneur l’ayant appris récompensa avec sa magnificence ordinaire celui qui l’avait si courageusement confessé. Il lui fit le don inestimable de la foi.

“Croyez-vous, lui dit-il, que je suis le Fils de Dieu ?” À ces mots l’aveugle, guéri de la double cécité du corps et de l’âme, se prosterne et prononce ce Credo qui, accompagné de contrition et d’amour, le sanctifie en un instant.

La semence divine était tombée en bonne terre. L’heureux aveugle devint un saint et un apôtre. Voici ce que l’histoire nous apprend de sa vie et de son apostolat. Dans son Catalogue des saints, le savant évêque d’Equilium, Pierre de Natalibus, s’exprime ainsi :

« Cédonius, ou Célidonius, fut cet aveugle de naissance, que Notre-Seigneur guérit, en mettant sur ses yeux de la boue faite avec sa salive. Plusieurs croient qu’il fut un des soixante-douze disciples du Sauveur. Quoi qu’il en soit, il est certain, d’après les anciens monuments et les Actes des Apôtres, qu’il fut disciple du divin Maître.

« Baptisé par les Apôtres, après l’ascension du Seigneur, il s’attacha particulièrement à saint Maximin. Jeté avec lui, ainsi qu’avec Lazare et ses sœurs, sur une barque sans pilote, sans gouvernail et sans voile, il fut expulsé de la Judée. Dieu lui-même gouverna la fragile nacelle et la fit aborder aux côtes de Provence. Le pays converti, le bienheureux Lazare devint évêque de Marseille, et le bienheureux Maximin, d’Aix. Célidonius partagea le ministère du bienheureux Maximin, et fut son coadjuteur dans la prédication de l’évangile. Enfin, après une longue carrière il mourut paisiblement à Aix et fut enterré auprès de son maître. »

Redécouverte du crâne de saint Sidoine, en 2014

« Selon les archives connues, saint Sidoine, l’aveugle-né guéri par Jésus dans l’Évangile de saint Jean au chapitre IX, faisait partie du bateau qui est arrivé au premier siècle de notre ère aux Saintes-Maries-de-la-Mer avec Marie-Madeleine, Marthe, Maximin et les autres amis de Jésus, écrit de même le père Florian Racine, curé de la paroisse de Saint-Maximin.

Le diocèse d’Aix a vénéré saint Maximin comme son premier évêque et saint Sidoine comme son deuxième évêque. Ce dernier a été inhumé dans la crypte de la basilique de Saint-Maximin vers l’an 80. Le sarcophage à droite en entrant est connu comme celui de saint Sidoine. Après la paix de Constantin, les restes de saint Sidoine ont été exhumés, puis placés dans ce beau sarcophage qui avait été réalisé à Rome et qui présente un bas-relief de la scène où Jésus guérit l’aveugle de naissance.

Ensuite, selon la tradition, comme l’indique le document de 710, devant l’arrivée des Sarrasins en Provence pillant et profanant les églises chrétiennes, les restes de Marie-Madeleine et de saint Sidoine ont été intervertis pour mieux protéger ceux de Marie-Madeleine en les plaçant dans le sarcophage plus sobre de Sidoine. Lorsque Charles II d’Anjou découvre en 1279 les sarcophages, il trouve toutes ces reliques. Celles de Marie-Madeleine seront mises à l’honneur dans la future basilique qu’il fera construire, tandis que le chef de saint Sidoine sera placé dans un grand reliquaire en argent déposé dans le placard des reliques de la basilique. Le 23 août, fête de saint Sidoine, le reliquaire était exposé sur un autel pour être vénéré solennellement.

Pendant les ravages de la Révolution, tous les reliquaires disparurent. Mais le sacristain Bastide sauva les reliques de Marie-Madeleine, de Sidoine et d’autres encore. Des bustes en bois seront ensuite sculptés pour remettre en valeur les reliques de saint Sidoine, saint Laurent, saint Maximin, saint Dominique.

Devant les incertitudes politiques et religieuses qui menaçaient le trésor de la basilique en 1905, les prêtres mirent ces reliques dans une boîte en zinc. Les bustes dorés restèrent dans la sacristie, mais sans les reliques qu’ils contenaient.

Un fichier Histoire des reliques de saint Sidoine détaille tout cela à partir des documents historiques.

Dans le cadre d’un rangement minutieux de la sacristie de la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, je tombai sur une boîte en zinc entièrement scellée.

Après l’avoir ouverte, à ma stupéfaction, j’y découvris des reliques de plusieurs saints, qui y avaient été placées en 1905 par les prêtres de la basilique.

La boîte contient une relique importante de saint Laurent, diacre et martyr, une relique de saint Dominique dans un médaillon, une relique de saint Maximin et surtout le chef de saint Sidoine, sans la mâchoire inférieure. Selon les archives connues, saint Sidoine, l’aveugle-né guéri par Jésus dans l’Évangile de saint Jean au chapitre IX, faisait partie du bateau qui est arrivé au premier siècle de notre ère aux Saintes-Maries-de-la-Mer avec Marie-Madeleine, Marthe, Maximin et les autres amis de Jésus. »

Nous pouvons voir, ci-dessous, toutes ces précieuses reliques et le reliquaire de saint Sidoine, exposé désormais dans la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin.

Redécouverte de quatre reliques cachées depuis 1905

Relique de saint Laurent

Relique de saint Maximin

Relique de saint Dominique

Le crâne de saint Sidoine

Reliquaire de saint Sidoine dans la basilique Sainte-Marie-Madeleine

Saint Sidoine, apôtre de la Lumière divine

Cette remise à l’honneur providentielle de saint Sidoine nous donne l’occasion de méditer à nouveau sur le récit évangélique de sa guérison miraculeuse, qui a fait de lui un apôtre de la Lumière divine. Nous allons voir combien ce thème est d’actualité.

Le récit de saint Jean (9, 1-40) commenté par Ludolphe le Chartreux :

« Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance et ses disciples lui demandèrent :

« Maître, qui a péché, lui ou ses parents pour qu’il soit né aveugle ? »

Jésus leur répondit : “ Ce n’est point son péché ou celui de ses parents qui est cause de sa cécité, mais à ce sujet la gloire de Dieu sera manifestée en lui. Tant qu’il fait jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m’a envoyé ; la nuit viendra dans laquelle nul ne pourra travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. ”

Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive et en oignit les yeux de l’aveugle ; puis il lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloë, ce qui signifie envoyé ». L’aveugle y alla, se lava et revint ayant recouvré la vue. »

Chassé du temple par l’obstination et la méchanceté des Juifs, le Seigneur passe aux nations païennes, représentées par cet aveugle qui, assis au seuil de la maison de Dieu, n’y entrait pas. Aveugle de naissance, il figure les peuples idolâtres privés des lumières de la révélation ; car la cause de l’ignorance, c’est le péché originel, héritage laissé par le premier homme à sa triste postérité que le Christ seul peut éclairer sur le Calvaire. Jésus voit en passant le malheureux qui ne le voit ni ne l’implore. Le regard de Jésus, c’est la grâce prévenante par laquelle il visite ceux qui, assis dans l’ombre de la mort, ne savent pas même tourner vers le soleil levant leurs prunelles sans rayons ; car, puisque la foi est l’illumination véritable, nul ne peut voir avant que le Christ, l’objet de la foi, lui soit présenté. Mais il est écrit de lui qu’il voit tous les fils des hommes, videns omnes filios hominum, c’est-à-dire qu’il les prévient tous, s’offrant à eux avant qu’ils songent à aller à lui. Et comment les voit-il ? Il les voit en passant : Præteriens vidit ; en passant du ciel à la terre, en suivant la voie de notre mortalité, en passant des Juifs qui le rejettent aux gentils qui le reçoivent : Præteriens vidit.

Il faut que je fasse, dit Jésus, les œuvres de celui qui m’a envoyé. Ces œuvres, c’est la guérison et l’illumination du genre humain. Il faut que je les fasse, tandis qu’il est jour. Quel est ce jour, si ce n’est la vie du Seigneur, puisqu’il ajoute : Tant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Mais la nuit régnera-t-elle donc, dès que le Sauveur sera remonté dans le ciel par sa glorieuse ascension ?

Non, sans doute, car il nous a dit de consolantes paroles : Je suis avec vous jusqu’à la fin des siècles. Le jour matériel que le soleil nous mesure n’a qu’un petit nombre d’heures ; le jour spirituel qu’éclaire le Christ s’étend jusqu’à la consommation des siècles. Jusqu’alors Jésus sera avec nous par l’assistance de sa grâce ; mais après le jour viendra la nuit, durant laquelle nul ne pourra travailler à l’œuvre que Dieu demande de nous, qui est la foi, suivant ce que dit Jésus : l’œuvre de Dieu est que vous croyiez, hoc est opus Dei ut credatis. Quand les temps seront achevés, la foi ne sera plus, elle sera absorbée dans la vision. Il n’y aura plus de travail pour l’élu, plus de pénitence pour le réprouvé, plus de foi ni pour l’un ni pour l’autre ; l’évidence remplacera la foi. Faisons donc les œuvres de Dieu tandis que brille la lumière du monde, le Christ, sous le voile de la chair, le Christ, sous le voile des sacrements. Croyons, tandis que la foi est méritoire. La nuit viendra bientôt, en laquelle on ne travaillera plus, mais où chacun recevra selon ses œuvres.

Jésus cracha à terre, fit de la boue et en frotta les yeux de l’aveugle. Ô action pleine d’enseignements ! Celui qui a formé le corps de l’homme d’un peu de boue, répare l’homme avec un peu de boue ; c’est le même Dieu qui agit comme créateur et comme rédempteur. Ici cependant un mystère plus profond encore est caché. Cette salive que Jésus mêle à la terre, c’est l’emblème du Verbe, de la sagesse qui est sortie de la bouche du Très-Haut. La terre, c’est l’humanité, c’est l’homme fait de terre. La salive, c’est la rosée céleste qu’appelaient les prophètes ; la terre, c’est la chair très pure de Marie. Les yeux de notre âme ont été illuminés par cette salive et cette terre par le Christ, Dieu et homme à la fois, dont l’Incarnation est, suivant l’expression de saint Augustin, le baume sacré qui rend le jour à nos paupières.

Va, dit Jésus, et lave-toi dans la piscine de Siloë. Avec la simple obéissance qu’inspire la foi, l’aveugle alla, se lava et vit. La piscine de Siloë est située au pied de la montagne de Sion ; ses eaux ne coulent pas sans interruption, mais à de certains intervalles que la prescience de Dieu connaît seule. Douces au goût, douces dans leur épanchement, Isaïe les nommes des eaux silencieuses : Iste aquas Siloe, quæ vadunt cum silentio (Is 8, 6).

Juste figure des eaux de la grâce que l’homme peut recueillir dans la piscine de son cœur, mais qu’il n’appartient qu’à Dieu de faire couler aux moments qu’il a choisis. Siloë signifie le Messie ou l’envoyé, parce que les eaux de la grâce sont transmises par Jésus.

« Or, les voisins de l’aveugle et ceux qui l’avaient vu mendier disaient : « N’est-ce pas celui qui se tenait assis et qui demandait l’aumône ? » Les uns disaient : “ C’est lui ” ; les autres disaient : » Ce n’est pas lui, c’est quelqu’un qui lui ressemble « . Pour lui, il disait : » C’est moi-même « . »

C’était le même, en effet, et cependant autant différent de ce qu’il avait été, que la lumière diffère des ténèbres et l’innocence du péché.

Et lui, devenu tout à coup le courageux prédicateur de la vérité, attestant hautement le prodige dont il a été l’heureux objet, leur répondit :

« Celui qu’on appelle Jésus a fait de la boue, m’en a frotté les yeux et m’a dit : “ Va-t’en au bain de Siloë et lave-toi ”. J’y suis allé, je me suis lavé et je vois. “ Où est cet homme ? ” lui demandèrent-ils. Il répondit : Je ne sais pas. »

Ludolphe le Chartreux cite ensuite le récit de son interrogatoire par les pharisiens, auxquels il répond avec courage et fermeté, puis de sa rencontre avec Jésus :

« Jésus, l’ayant rencontré, lui dit : “ Crois-tu au Fils de l’Homme ?” L’aveugle répondit : “Quel est-il, Seigneur ? Afin que je croie en lui.” »

Parole d’une âme de désir qui ne demande l’intelligence que pour obtenir la foi. Admirable préparation du cœur qu’exauce Jésus !

« Tu l’as vu, dit Jésus, c’est celui-là même qui parle avec toi. Je crois ! dit alors l’aveugle et, se jetant à ses pieds, il l’adora. »

Tous ceux qui, comme l’aveugle, disent avec bonne volonté : Quel est-il afin que je croie ? reçoivent aussi comme lui cette réponse consolante : C’est celui-là même qui parle avec toi. Qu’ils tombent donc à genoux devant la vérité qui se révèle et qu’ils adorent celui qu’ils ont cherché.

« Jésus dit : Je suis venu en ce monde pour exercer un jugement afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques-uns des pharisiens qui étaient venus avec lui l’entendirent et lui dirent : Sommes-nous aussi aveugles ? Si vous étiez aveugles, dit Jésus, vous seriez sans péché ; mais à présent que vous dites : nous voyons, votre péché demeure » (Jn 9, 39-41).

Tout est donc symbolique dans cette rencontre entre le Christ, rejeté par le peuple élu qui refuse de le reconnaître pour son Dieu parce qu’il opère des guérisons les jours de sabbat, et cet aveugle de naissance qui figure tous les païens – d’hier et d’aujourd’hui – qui n’ont pas encore reçu la révélation divine. Jésus, le Verbe de Dieu, « vrai Dieu né du vrai Dieu, lumière née de la lumière », comme le proclame le Credo, se présente à l’aveugle comme « la lumière du monde », une lumière divine, et « le jour spirituel qu’éclaire le Christ s’étend jusqu’à la consommation des siècles », écrit Ludolphe le Chartreux, qui souligne aussi que « Celui qui a formé le corps de l’homme d’un peu de boue, répare l’homme avec un peu de boue », agissant tout à la fois comme Créateur et comme Rédempteur.

La Lumière éternelle :

Cet épisode de la guérison de l’aveugle de naissance, qui distingue bien la lumière spirituelle, éternelle, de la lumière matérielle, et dans lequel Jésus confirme qu’il a bien créé l’homme à partir de la terre, fertilisée par sa semence divine, nous ramène donc à la Genèse, aux récits de la Création divine de la terre et des hommes.

« Au commencement était le Verbe, écrit saint Jean dans le prologue de son Évangile, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point saisie » (1, 1-5).

Avant d’être « la lumière du monde », depuis son Incarnation, Jésus, le Verbe de Dieu, est d’abord la Lumière éternelle, le principe de toute vie.

La première « mise au monde » – source de toutes les vies qui suivront – est l’engendrement du Fils par le Père, de toute éternité et pour l’éternité. Dans cet acte originel d’engendrement, dans cet éternel reflet du Père dans le Fils, son Image parfaite, se trouve le principe de toute création, de toute vie, de toute paternité, de toute reproduction. Jésus est le Verbe du Père, sa Parole créatrice, la Lumière vivifiante sortie de sa bouche.

Ludolphe le Chartreux reproduit ces réflexions de saint Augustin sur le Verbe divin qui était « au commencement », image vivante du Père éternel :

« C’est un grand mystère que la coéternité d’existence et d’égalité de substance du Verbe avec son Père. C’est un mystère cependant dont quelques similitudes prises parmi les créatures peuvent nous aider à nous rendre compte. La sagesse elle-même ouvre la voie, lorsqu’elle nomme le Fils : splendeur de la lumière éternelle, candor lucis æternæ (Sg 7, 26).

Considérons le feu qui est à notre usage : il n’est jamais sans clarté et au moment même où il s’allume, naît et brille sa lumière. Autre est le feu, autre est la clarté : le feu est la cause de la clarté, mais il n’est point sans elle, ni elle après lui. Ainsi le Père n’est pas sans le Fils, ni le Fils après le Père, et nous avons trouvé parmi les choses créées une juste figure de la simultanéité d’existence que la foi nous enseigne à confesser en Dieu.

La génération humaine peut à son tour nous faire entendre l’égalité de substance. L’homme en effet a reçu de son Créateur le privilège d’engendrer un être en tout son semblable; et si la fécondité humaine diffère de la fécondité divine, en ce que l’une se produit de manière successive, tandis que l’autre a ses effets dans l’éternité, elles ont cependant cela de commun que, par l’une et par l’autre, le fils est d’une même nature avec son père. N’hésitons donc pas à adorer en Dieu ce que nous voyons exister dans l’homme et sachons par la connaissance des créatures nous élever sinon à une compréhension parfaite, du moins à un faible aperçu des mystères divins. »

Autre image de ce grand mystère à l’échelle cellulaire : la duplication de séquences d’ADN, porteur de l’information nécessaire à la vie, permettant aux cellules de se multiplier en restant identiques.

Il y a là, à l’échelle la plus élémentaire, le principe d’un essor vital illimité mais en même temps organisé et stable, reflétant une volonté divine.

« Dieu dit : que la lumière soit (« fiat lux ») et la lumière fut. » Dans ce récit de la Genèse, au Jour Un de la Création, cette phrase inaugurale désigne l’engendrement éternel du Verbe – la lumière divine – par le Père. Jésus, qui est à notre échelle, « la lumière du monde », est d’abord la Lumière incréée qui éclaire pour l’éternité l’univers tout entier, comprenant toutes les créatures, « visibles et invisibles ». Dans l’œuvre des « six jours » de la Création, le jour un est donc un Jour éternel, un éternel présent, celui de l’engendrement du Verbe, de la Lumière divine du Fils qui manifeste et révèle le Père de toute vie, et qui fait apparaître, par contrecoup, les ténèbres de la nuit éternelle, de l’éternelle privation de Dieu – de même que le mal n’est que la privation du Bien. Remarquons au passage que les trois premiers jours de la Création se déroulent hors du temps matériel et terrestre, le soleil et la lune n’ayant pas encore été créés pour marquer le déroulement du temps, et que l’Univers se développe d’abord dans la dimension transcendante d’un éternel présent.

« Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Et il appela la lumière Jour, et les ténèbres Nuit : et d’un soir et d’un matin se fit un jour unique » (Gn 1, 3-5). Un Jour unique, éternel, tel est le Jour du Seigneur par lequel se manifeste au monde le Père éternel. Saint Jean conclut ainsi le prologue de son Évangile :

« Personne n’a vu Dieu. Le Fils qui est dans le sein du Père nous a révélé ces choses. »

« Par ce dernier verset, commente Ludolphe le Chartreux, saint Jean rappelle l’inaccessible lumière du Père, l’éternelle génération du Fils et son incarnation. Personne n’a vu Dieu, ni les hommes, ni les saints, ni les anges, Jésus-Christ seul le manifeste ou le révèle à l’Église de la terre et à l’Église du Ciel : car dans le Ciel même il est la Lumière à laquelle nous verrons la Lumière du Père : In lumine tuo videbimus lumen (Ps 35, 10), et ce n’est que par lui que les anges, avec nous, connaissent et adorent le Père puisqu’il est à la fois le flambeau et le temple de la céleste Jérusalem : Quia lucerna ejus ipse est agnus et templum illius est agnus (Ap 21, 23).

Par le fait même qu’il engendre le Fils, Dieu le Père se révèle comme Dieu créateur, cet engendrement éternel étant la source de la création du monde et des hommes, créés à l’image du Dieu-Homme, le Christ. Dès l’origine, dans la « duplication-réplication » Père-Fils se trouvent contenues toutes les vies à venir. Saint Jean écrit bien que « toutes choses ont été faites par le Verbe ; rien n’a été fait sans lui : ce qui a été fait était vie en lui. »

« De même que dans l’esprit de l’artiste vit le plan de son œuvre avant qu’elle ne soit exécutée, écrit saint Augustin, de même dans le Verbe vivait toute la création avant que d’être manifestée au-dehors ; et elle continue d’y vivre comme le type de l’œuvre reste dans l’intelligence de l’ouvrier après que l’œuvre est achevée. Ce que nous voyons au-dehors, le soleil, les astres, toute la nature, sont des corps inertes et sans vie. Leurs types vivent dans le Verbe. Au-dehors, ils sont sujets à la corruption. Dans le Verbe, ils sont éternels et incorruptibles. »

Alors commence la création : du ciel – le firmament – au deuxième jour, et de la terre, avec les mers et les végétaux « ayant chacun de la semence selon son espèce », au troisième jour. « Que ces jours ne soient pas de vingt-quatre heures, on le déduit du fait que le soleil fut créé au quatrième jour », lit-on en note de la Sainte Bible selon la Vulgate. Le ciel et la terre ont bien été créés, ils ont un commencement, mais hors du temps humain ; et sur la terre apparaît déjà une vie minérale et végétale, terrestre et aquatique, éclairée par la seule lumière du Verbe. C’est sans doute durant cette mise en place du firmament et de la terre que furent créés les anges, et que furent chassés du ciel les mauvais anges, en révolte contre Dieu, à la suite de Lucifer.

La lumière du monde :

Au quatrième jour seulement la création rentre dans le temps, sur l’ordre de Dieu :

« Qu’il soit fait des luminaires dans le firmament du ciel, et qu’ils séparent le jour et la nuit, et qu’ils servent de signes pour marquer et les temps et les jours et les années ; qu’ils luisent dans le firmament du ciel et qu’ils éclairent la terre », et c’est ainsi que le soleil présida au jour, et la lune à la nuit.

La séparation foncière jour-nuit qui préside dès lors à la vie humaine procède de la séparation foncière lumière-ténèbres du Jour un, et des différenciations matérielles (ciel-terre) et morales (bien-mal) des deux jours suivants.

Avant même l’apparition de l’homme sur la terre, la création est partagée entre les forces célestes du bien et de la vérité, régies par la Lumière divine, et les forces ténébreuses du mal, qui s’opposent à elles, dirigées par les fausses lumières de Lucifer. Mais le monde terrestre est encore dans son innocence première, tandis que sont créés les poissons de la mer et les volatiles du ciel au cinquième jour, puis les espèces animales, au sixième jour.

Alors seulement l’homme est créé, à l’image et à la ressemblance de Dieu :

« C’est à l’image de Dieu qu’il le créa ; il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit et leur dit : « Croissez et multipliez-vous ; remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les volatiles du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre ». Dieu dit encore : « Voici que je vous donne toute herbe portant de la semence sur la terre, et toutes les plantes ayant en elles-mêmes la semence de leur espèce, pour être votre nourriture ; et à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre et en qui est une âme vivante, pour qu’ils aient à manger ». Et il fut fait ainsi. Et Dieu vit toutes les choses qu’il avait faites, et elles étaient très bonnes. Et d’un soir et d’un matin se fit le sixième jour » (Gn 1, 27-31).

La Lumière éternelle dans la vie des chrétiens :

Le Credo nous enseigne que Jésus-Christ est « vrai Dieu né du vrai Dieu », « Lumière née de la Lumière », et par Lui « tout a été fait » : il est d’abord le Créateur du monde, dont nous venons de voir l’œuvre des six jours. Il est ensuite notre Rédempteur : voyant le genre humain plongé dans les ténèbres, livré aux forces du mal, depuis la chute originelle d’Adam et Ève, il s’est immergé dans le monde créé, par son Incarnation, afin d’affronter dans son humanité ces forces du mal, pour les vaincre finalement par son Sacrifice sur la Croix, qui a marqué le début d’une nouvelle recréation du monde.

Désormais, pour les chrétiens, le monde reste éclairé par cette lumière divine qu’invoque l’auteur anonyme de l’Imitation de Jésus-Christ[2] :

« Les sages de ce monde, qui n’ont de goût que pour les voluptés de la chair, s’évanouissent dans leur sagesse, car on ne trouve là qu’un vide immense, que la mort.

Mais ceux qui, pour vous suivre, méprisent le monde et mortifient la chair, se montrent vraiment sages, car ils quittent le mensonge pour la vérité, et la chair pour l’esprit. Ceux-là savent goûter Dieu ; et tout ce qu’ils trouvent de bon dans les créatures, ils le rapportent à la louange du Créateur. Rien pourtant ne se ressemble moins que le goût du Créateur et celui de la créature, du temps et de l’éternité, de la lumière incréée et de celle qui n’en est qu’un faible reflet.

Ô lumière éternelle ! Infiniment élevée au-dessus de toute lumière créée, qu’un de vos rayons, tel que la foudre, parte d’en haut et pénètre jusqu’au fond le plus intime de mon cœur. Purifiez, dilatez, éclairez, vivifiez mon âme et toutes ses puissances, pour qu’elle s’unisse à vous dans des transports de joie. Oh ! Quand viendra cette heure heureuse, cette heure désirable où vous me rassasierez de votre présence, où vous me serez tout en toutes choses ? Jusque-là je n’aurai pas de joie parfaite. »

[1] Biographies évangéliques, Paris, Gaume & Cie, 1881, p. 294 sq.

[2] Au chapitre 34 de la troisième partie du livre.