Partager la publication "Marais poitevin : de la sagesse humaine à la bêtise"

Par Dr Jean-Maurice Clercq

HISTOIRE «Si l’homme est libre de choisir ses idées, il n’est pas libre d’échapper aux conséquences des idées qu’il a choisies. » (Marcel François)

Résumé : La tempête Xynthia, qui ravagea les côtes des marais poitevins à la fin du mois de février 2010, fit 53 victimes et submergea des milliers de maisons. L’auteur ne s’est pas proposé ici de décrire en détail cette tempête ni d’analyser les responsabilités, mais plutôt de mettre le doigt sur la manière dont certains comportements ont fait fi de la sagesse ancestrale. Cette dernière avait depuis toujours régi l’intervention humaine dans la mise en valeur des marais poitevins, mais son oubli récent eut de graves conséquences.

Les marais poitevins sont situés dans le golfe du Poitou (anciennement des Pictons), pour sa grande partie au sud de la Vendée et au nord de la Charente-Maritime et dans sa plus petite partie au sud ouest des Deux-Sèvres. Avec quelque 1.600 km de canaux répertoriés sur une superficie de 112.000 hectares regroupant 150.000 habitants des 75 communes situées sur ce territoire, ils représentent la deuxième grande zone humide de France après la Camargue. Sur la côte, on a retrouvé des traces archéologiques de récolte du sel depuis le VIIIe, siècle, alors que cette pratique s’est généralisée principalement au XIIIe siècle.

Un peu d’histoire

Peu après l’an mil, les moines, sous l’impulsion de l’abbé Théodelin, décident de construire l’abbaye Saint-Pierre sur l’île de Maillezais, située au bord des marécages du Bas Poitou (dans le sud Vendée), sur les ruines d’une ancienne forteresse que les habitants avaient édifiée pour se protéger des intrusions normandes. L’abbaye prospéra rapidement et le pape Innocent II donna, en 1136, des privilèges importants au monastère. En 1156, le roi d’Angleterre, qui était aussi duc d’Aquitaine, avalisa par lettres patentes les donations et privilèges accordés au monastère par ses prédécesseurs.

Au début du XIIIe siècle, Geoffroy la Grand’dent, fils de Geoffroy de Lusignan, pilla l’abbaye et la livra aux flammes après l’avoir dépossédée de ses terres. Excommunié, il reconnaîtra ses fautes et rendra les possessions en 1232. Au XIVe siècle, l’abbaye Saint-Pierre est élevée au rang d’évêché, en même temps que Luçon qui n’en est pas très éloignée tout en étant au bord des marais mais plus près de la mer. En 1587, le parti protestant ruine l’abbaye qui sera cependant relevée à nouveau. Pourtant, le siège épiscopal est transféré à La Rochelle en 1666. Puis la Révolution française aura raison de l’abbaye, vendue à un marchand de pierres avant d’être réduite en ruines.

La fertilité exceptionnelle de ces terres marécageuses entraîna leur mise en valeur dès le XIIIe siècle[1]. Dans un premier temps, sous l’impulsion de l’abbaye de Maillezais et avec l’aide des abbayes environnantes, fut mise en valeur la partie nord des marais, appelée « marais mouillés » (car alimentés par la Sèvre niortaise et la Vendée). Le canal collecteur de ces eaux est connu aujourd’hui sous le nom de ‘’canal des cinq Abbés’’, en référence aux abbayes de Maillezais, L’Absie, Saint-Maixent, Nieul-sur-l’Autize et Saint-Michel-en-l’Herm. Puis au XVIIe siècle, on fit appel à des ingénieurs hollandais qui mirent en valeur le reste des marais vers la mer, les “marais desséchés”[2] : ils creusèrent le canal principal nommé pour cela ’’canal des Hollandais’’. Au fil des siècles un nouveau paysage se dessina, maillé de canaux bordés d’aulnes, de frêne, de saules et de peupliers pour les marais mouillés, et de terres plates sans arbres pour les marais desséchés.

Sans autre moyen de locomotion, habitants comme bétail s’y déplaçaient, il y a encore peu d’années, en barques longues à faible tirant d’eau, appelées “yoles”, dans une eau grasse et profonde, poussées à l’aide d’une “ningle”, longue perche de châtaigner appelée aussi ’’pigouille’’. Il s’en dégage une fausse image bucolique du passé, car en hiver les terres sont régulièrement noyées par les inondations. Pour cette raison, les aménagements se sont poursuivis avec constance par la construction d’écluses et de contre-booths[3], de levées et de digues destinés à séparer les eaux des différentes rivières qui alimentent le marais (le Lay, la Vendée et la Sèvre niortaise) et l’engorgent l’hiver, et aussi pour écarter l’influence des marées.

La Vendée possède 112.000 hectares de zones humides classées aujourd’hui en quatre zones :

1. Les marais mouillés, zones de 32.000 hectares, inondables l’hiver par engorgement.

2. Les marais desséchés, zone de 46.000 hectares, protégés des inondations et des marées par un réseau de levées et de digues.

3. Les marais intermédiaires, sur 18.700 hectares, partiellement protégés des inondations.

Les milieux littoraux, sur 9.700 hectares, terres sous influences des marées, composés de mazottes (prés salés), de vasières et de dunes.

Les îlots calcaires intérieurs, sur 4.600 hectares, composés des anciennes îles lorsque l’océan occupait le golfe du Poitou.

… de la Sagesse…

Depuis de nombreuses générations, les maraîchins avaient compris que, si l’on parvient un peu à apprivoiser la nature, on ne la domestique jamais. Aussi construisirent-ils leurs habitations, au début, sur les anciennes îles : des « buttes » non inondables. Puis, au fur et à mesure de l’expansion des terres mises en valeur, il devint nécessaire de rapprocher les habitations des aires de culture et d’élevage. On commença alors à construire des maisons dans les zones inondables.

Il y avait deux solutions : pour les plus aisés, construire une maison à étage, en sachant que les inondations mineraient les fondations de sorte que les bâtiments seraient à restaurer ou à reconstruire toutes les deux ou trois générations, ou, pour les maraîchins moins aisés, construire de plain pied, si possible sur une butte ou une surélévation de terrain ou à défaut à l’abri des contre-booths, afin de pouvoir faire face aux inondations lors des hivers humides. Les constructions les plus pauvres, les “loges”, étaient aussi les plus anciennes. Construites au plein milieu des marais, bâties avec des murs de torchis composés de roseaux et de paille, et avec, pour toiture, de la “brande”, elles étaient habitées par les “huttiers”, encore nombreux au XIXe siècle. Le travail de ces derniers consistait surtout en la surveillance des berges et des digues et de leur entretien. Ils élisaient chaque année un chef chargé de diriger les travaux d’entretien des canaux. Ces “huttiers” représentaient une population marginale isolée, difficile à atteindre et donc vivant en autarcie à l’écart de la société maraîchine et de l’Église. Ils étaient les descendants des “colliberts” ou “cols libres”, qui s’étaient libérés de la servitude du VIIIe au XIIe siècles[4] et avaient contribué au défrichement et à l’assainissement des marais incultes du Bas-Poitou. Ils s’y étaient installés, vivant dans des masures, pauvres mais libres, défendant la côte contre les invasions pirates et normandes. Ayant gardé une très forte identité à travers les siècles, ils ont disparu au cours du XXe siècle, mêlés au reste de la population par l’appel à une main d’œuvre sans qualification lors de la croissance économique de la fin du XIXe et de la première moitié de XXe siècle (empierrement des routes et des lignes de chemin de fer en construction).

D’ailleurs, les inondations, lorsqu’elles survenaient, n’avaient rien d’un drame, car elles faisaient partie de la culture maraîchine : la vie était organisée en fonction de cela jusqu’à ces dernières décennies. La monté des eaux dans les canaux était surveillée et, lorsqu’elle arrivait près du sommet des rives des contre-booths, on se préparait à l’inondation : les barques étaient tirées contre les maisons pour les avoir sous la main afin de pouvoir se déplacer ou évacuer les étables si nécessaire[5]. Tout ce qui pouvait s’abîmer était évacué à l’étage lorsqu’il y en avait un, ou placé dans une barque dans la cuisine qui recevait aussi le faitout, en attendant la décrue. On surélevait les lits et les rares meubles, la barque devenant parfois pour quelques temps le nouveau lieu de vie de toute la famille. « Quand les eaux sont hautes et recouvrent tout le marais, on fait entrer le bateau dans la hutte et c’est dans le bateau que l’on couche et que l’on fait le feu pour la cuisine[6]. »

On prenait aussi le soin d’ouvrir toutes les portes du rez-de-chaussée pour laisser passer l’eau librement. Mais au fur et à mesure que l’on gagnait du terrain cultivable en desséchant les marais, on se rapprochait de la côte, sujette à de fréquentes pénétrations marines.

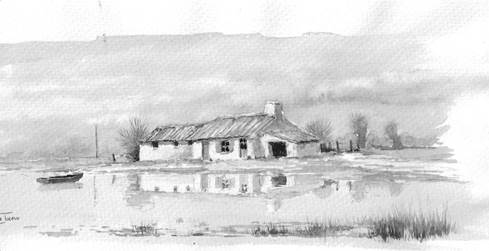

Inondation hivernale du marais poitevin

Il fallait aussi permettre l’écoulement des eaux douces drainées, tout en empêchant l’entrée d’eau de mer dans les canaux et sur les terres lors des grandes marées et des tempêtes. Aussi, au fil des siècles, un système d’écluses avec une ligne de digues fut-il édifié et amélioré, puis sécurisé par l’édification d’une deuxième ligne de digues, puis complété d’une troisième ligne située plus à l’intérieur des terres, moins haute et plus petite.

Depuis les temps anciens, tous les propriétaires des terres bordées par des canaux étaient chargés de l’entretien de leurs berges. Un « syndicat des eaux » veillait à la surveillance et à l’entretien des écluses, des digues et des contre-booths (surveillance, réfections) et au curage des canaux. Les digues fluviales et les canaux furent bordés de plantations d’arbres dans le double but d’avoir sous la main des branchages en grande quantité pour le bariolage (rebouchage végétal d’urgence des brèches dans les digues) et d’obtenir aussi des rentrées financières par la vente du bois permettant de payer les huttiers (dont la qualité de travail était appréciée) chargés de l’entretien régulier des digues.

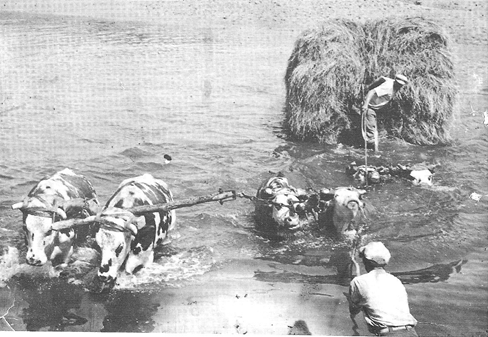

Inondation des marais desséchés… la vie continue

Malgré tout cela, la nature garde ses droits et la mer, en particulier, le rappellera à maintes reprises. Ainsi, en 1630, les terres sont submergées à la suite d’une rupture de digue, puis en 1698, et deux fois en 1728. En 1747, les ponts et les moulins sont emportés. D’autres inondations maritimes eurent lieu aussi en 1751, 1768, 1771, etc. Sous le Premier Empire, en 1816, des réaménagements importants de digues sont effectués. Cela n’empêcha pas de nouvelles incursions maritimes en 1838, 1852, 1870, 1875, et en 1877 à la suite d’une série de tempêtes. Les travaux de protection continuèrent au XXe siècle, en particulier en 1926, à la suite des inondations de 1904 et surtout de 1912 où l’eau pénétra, à son extrémité orientale, jusqu’aux portes de Niort.[7] Et la nouvelle réfection des digues en 1932 n’empêcha pas de nouvelles pénétrations de la mer en 1938 et 1960.

…une culture de l‘inondation

Un fait précis montrera combien cette culture de l’inondation était vivante. Dans l’après-midi du 16 novembre 1940, un mini tsunami, une vague déferlante géante remonta par le golfe et recouvrit 15.000 hectares de marais poitevin sous environ 1,50 m à 3 m d’eau salée. Il n’y eut aucune victime humaine à déplorer. Cependant, trois années furent nécessaires pour obtenir le dessalement des points d’eau douce, pour récupérer les terres et réparer les digues. Il est intéressant de prendre connaissance des quelques témoignages qui nous sont parvenus[8], car, à cette époque de guerre mondiale, la catastrophe n’eut pas de retentissement médiatique et l’événement entre déjà dans l’oubli.

Les témoins parlent d’un nuage noir s’élevant au-dessus de la mer accompagné d’un grondement qui grandissait en s’approchant dans une atmosphère de fin du monde. Les paysans comprennent immédiatement que la mer est en train de passer à flots par dessus les digues et risque d’envahir tous le marais. Les animaux s’affolent, les chiens sont nerveux et hurlent. Les gens qui ont une maison à étage y emmènent aussitôt ce qui peut être sauvé, tandis que les grands enfants et les hommes tentent d’aller chercher les animaux encore en pâture. Mais l’eau monte vite, très vite : à peine le temps d’atteindre les chevaux dans le pré voisin en vue d’atteler la carriole pour fuir et il y a déjà de l’eau jusqu’à la ceinture. Les yoles sont alors amenées le long de la maison et les familles s’apprêtent à évacuer, les plus forts restant pour faire face à l’inondation et mettre en sécurité le bétail.

Un témoin âgé de 12 ans raconte les faits : « Notre ferme est construite sur une levée (de terre), une ancienne digue peut-être ; elle est maintenant prise par les eaux qui continuent de monter. L’attache du bateau à la maison doit être remontée au volet de la porte de la cuisine. Plus question de partir sur la charrette qui avait été attelée. Mon père s’apprête alors à faire évacuer toute la famille en barque, mais lui reste pour sauver le bétail : “Si ça allait trop mal, j’ai l’autre bateau”. Il gardait son calme et observait l’évolution de la situation. Puis il regarde les horaires de marées sur le calendrier des Postes : “La mer est basse maintenant, elle doit arrêter de monter, attendons !” Effectivement l’eau ne montait plus. On avait l’impression d’être en pleine mer, tout en étant à 4 km de la côte. Tout notre bétail avait été sauvé, mais tous n’ont pas eu cette chance-là. Le lendemain, avec mon père, on partit en reconnaissance en barque : flottaient sur l’eau nombre de carpes de 12 à 15 livres ainsi que quantité de gardons et de tanches, morts à cause de l’eau salée. L’eau salée se retira rapidement, les prés n’ont pas trop souffert, mais les semis de blé et d’orge sont détruits et les terres labourées impropres à la culture pour un an ou deux. »

La solidarité joua à fond, surtout pour le ravitaillement des paysans en eau potable, car trois années furent nécessaires pour qu’elle redevienne propre à la consommation.

Ce qui a dominé dans cet événement, c’est qu’une fois la surprise et la frayeur passée, les bons réflexes sont revenus aux maraîchins. Leur “culture de l’inondation” les a sauvés ; il n’y eut aucune victime humaine.

Jusqu’à ces dernières années, subsista cette culture de l’inondation dans les marais poitevins. Elle était intégrée à la vie quotidienne, amenant ainsi une solidarité communautaire engagée avec vigilance et adaptation sur des impératifs nourris d’une sagesse séculaire, liée à la vie dans cet environnement particulier, et qui se résument en cette formule : « Contenir l’eau, entretenir les digues et les canaux, évacuer l’eau. »

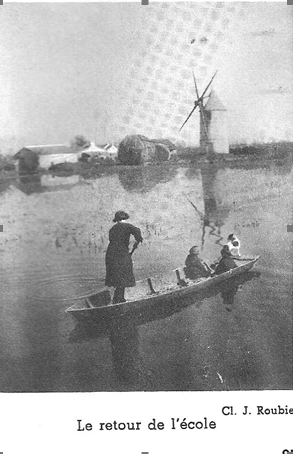

Femmes lavant le linge dans le marais inondé

…à la bêtise humaine…

Venons-en à la tempête Xynthia et à la dramatique nuit du 27 au 28 février 2010 qui fit 53 victimes. Il y eut un concours de circonstances défavorables menant au désastre que l’on connaît.

Rappelons d’abord que le marnage[9] en Vendée est moyen, de l’ordre de 6 mètres, ce qui n’est pas un facteur particulièrement aggravant. Mais ce jour-là était un jour de grande marée, avec un coefficient de 113, c’est-à-dire une des plus fortes marées de l’année. De plus, une forte zone dépressionnaire de 970 millibars avait « gonflé » la mer d’une surcote de l’ordre de + 45 cm[10]. Le vent de tempête, soufflant à 150 km/h, en ajoutait une nouvelle de l’ordre de 2 mètres. De plus, en cette saison, le cours du Lay, rivière dont l’embouchure se trouve à proximité des deux stations balnéaires les plus fortement touchées, La Faute-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer, était élevé sans être en crue, ce qui rajoutait une surcote difficile à chiffrer, d’autant plus que son cours avait été modifié en amont de l’embouchure quelques années plus tôt, pour faciliter l’écoulement de l’eau de la rivière vers la mer. À marée haute, au milieu de la nuit, les vagues d’une mer furieuse se déversèrent en séries déferlantes et submergèrent par endroit les digues. Elles finirent par creuser des brèches et rompre des portions de la digue côtière, ce qui leur permit de s’engouffrer très rapidement. Il y eut des dizaines de morts. La Charente-Maritime eut à déplorer l’envahissement de la mer jusqu’à 13 kilomètres de profondeur dans les terres, malgré qu’elle fût “sous le vent” de l’île de Ré, ce qui devait assurer un affaiblissement du vent et de la marée. Néanmoins, dans ce département, 4.800 maisons furent submergées, 1.500 maisons détruites et l’on compte quelque 500.000 victimes directes ou indirectes des inondations maritimes qui ont touché 40 communes, ce qui représente une surface recouverte par l’eau de mer de 45.000 hectares (beaucoup plus qu’en Vendée et avec moins de surface de marais), mais peu de décès par noyade (moins qu’en Vendée où se trouvent des stations balnéaires).

Les compagnies d’assurances sont inquiètes car elles n’ont jamais eu à faire face à une catastrophe d’une telle ampleur, dont les indemnisations s’élèveront certainement à 5, voire à 7 milliards d’euros.

Essayons de nous interroger et d’analyser les éléments et les causes qui ont permis un tel bilan catastrophique. Une des causes importantes trouve certainement ses racines avec la Révolution française, qui a décidé la destruction de l’abbaye et la dissolution du Syndicat des eaux gérant le marais poitevin dans sa globalité, puis qui créa les départements, répartissant les marais entre ces trois : Vendée, Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Donc trois gestions autonomes et différentes : les Deux-Sèvres ayant peu de marais mouillés, la Vendée héritant de la plus grande partie des marais mouillés et desséchés jusqu’à la baie de l’Aiguillon (c’est la zone la plus fragile), et la Charente-Maritime plus centrée sur les marais desséchés de la côte, avec une faible population. La Vendée réussit à maintenir son type ancestral de gestion de proximité, tandis qu’en Charente-Maritime, c’était la Préfecture qui prenait en charge l’entretien des digues. Comment cela s’est-il traduit dans les faits ? Un entretien régulier en Vendée et un entretien sporadique par l’Administration en Charente-Maritime. Ainsi, en 2010, l’ensemble des digues vendéennes était en bon état, ce qui n’était pas le cas en Charente-Maritime.

Mais d’autres interventions humaines malheureuses vont réunir les facteurs qui expliquent la catastrophe du 28 février.

En Vendée:

– Si les digues étaient en bon état dans l’ensemble, il faut quand même signaler les éléments qui ont causé ou aggravé la catastrophe humaine. Vers les années 1970-80, devant l’afflux touristique, deux stations balnéaires se développèrent (La Faute-sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer) avec transfert des responsabilités sur l’entretien et la réfection des digues : on fit passer les routes sur les digues en abaissant parfois leur niveau ainsi que leurs murets de protection, quand ces digues ne furent pas supprimées. À l’Aiguillon-sur-Mer[11], le niveau fut abaissé de 0,80 m afin de favoriser la vue sur la Pointe d’Arçay et les marais, ce qui facilitera, on s’en doute, le passage de l’eau de la mer.

De la sorte, on comprend mieux le nombre plus élevé de victimes sur ces deux communes : 29 pour La Faute et 8 pour L’Aiguillon).

– Il y avait des zones inondables, derrière les dunes côtières et l’embouchure du Lay, sur lesquelles, de mémoire de maraîchin, aucune construction n’avait vu le jour à cause du risque potentiel. Elles furent déclarées « constructibles » par l’Administration, à la plus grande satisfaction des municipalités balnéaires concernées, à la plus grande joie des amateurs de résidences secondaires en bord de mer et des retraités, et pour le plus grand profit des promoteurs et des agences immobilières. S’en suivirent des créations de lotissements avec des habitations de plain-pied et, pour beaucoup, équipées de volets roulants électriques (c’est tellement plus commode !).

Beaucoup de ceux qui dormaient, la nuit du samedi 27 au dimanche 28 février, dans leurs résidences (secondaires ou principales) de La Faute-sur-Mer ont péri noyés dans l’eau glaciale, prisonniers de leur maison. Le bilan humain a été particulièrement impressionnant et aggravé parce que presque toutes les constructions étaient de plain-pied et qu’un bon nombre des villas étaient équipées de volets roulants qui étaient baissés. De ce fait, dès les premières intrusions d’eau de mer, l’alimentation électrique cessa et l’eau monta par endroits à plus de 3 mètres en 15 mn, ne laissant que peu de temps pour le sauvetage. Prisonniers de leur habitation devenue une nasse mortelle, les résidents furent noyés sans espoir de secours. Dans l’obscurité la plus profonde, dans l’affolement et la frayeur, ils ont essayé de grimper sur les chaises, puis les meubles, d’empiler les chaises sur les meubles, mais l’eau glaciale monta jusqu’au plafond. Lorsque l’eau s’arrêta à quelques centimètres sous le plafond, certains de ceux qui avaient échappé à l’hydrocution réussirent à éviter la noyade en arrivant à respirer en se hissant sur la pointe des pieds. Un homme âgé de 78 ans, comprenant que l’eau allait monter jusqu’au plafond et le noyer, plongea à plusieurs reprises pour tenter d’ouvrir une fenêtre. Mais la pression de l’eau sur les volets fermés empêchait leur ouverture. À plusieurs reprises, il plongea, finit par réussir à s’extraire de la maison et s’accrocha au bord du toit.

Après avoir défait quelques tuiles, épuisé, il arriva à se hisser sur la toiture et à attendre les secours, qui arrivèrent à 9 h du matin, en vêtements de nuit trempés, dans le froid, la tempête et l’obscurité la plus complète. Un médecin, qui passait une fin de semaine heureuse avec sa femme, ses trois enfants et sa belle-mère dans sa résidence secondaire, comprit très vite ce qui se passait et entreprit de casser le plafond pour hisser sa famille sur la toiture. Il ne réussit à sauver qu’un seul de ses enfants, témoin aveugle et impuissant, dans l’obscurité la plus totale, de la disparition du reste de sa famille dans les cris d’affolement et de désespoir de la noyade. Combien de drames obscurs engloutis dans la mort a dû connaître cette nuit tragique ?

En Vendée, malgré la violence de la tempête, les digues résistèrent assez bien, ainsi que le réseau de 2e et 3e lignes de digues, et l’eau ne pénétra qu’exceptionnellement de 7 km dans certaines parties, ce qui limita les dégâts. Il y eut bien sûr mort du petit bétail, surtout des ovins, la hauteur d’eau salée n’ayant pas excédé dans l’ensemble 0,50 à 1 m. Ainsi cet éleveur de moutons qui, tout en recevant une médaille au Salon de l’Agriculture à Paris pour ses trois brebis primées, apprenait en même temps la perte par noyade du reste de son troupeau…

Dès le matin du dimanche, après avoir pris conscience de l’ampleur des dégâts occasionnés par la tempête Xynthia, les membres du Syndicat des Eaux de Vendée prirent l’initiative de contacter tous les entrepreneurs de la région pour retenir les engins de chantiers nécessaires à la réfection des digues. C’est ainsi que les premiers travaux de réfection urgents commencèrent le lundi matin. À la première marée basse, ils s’étaient également rendus aux différentes écluses pour les actionner manuellement afin de permettre à l’eau salée de retourner à la mer. Grâce à ces initiatives, les digues furent vite remises en état et consolidées, de nouvelles furent édifiées en 2e et 3e lignes, et la plus grosse partie des eaux salées put être évacuée en trois jours tout au plus, permettant ainsi à une grande partie des terres submergées de recevoir une culture dans l’année.

En Charente-Maritime

L’Administration n’avait pas été à la hauteur des exigences nécessaires pour la surveillance et l’entretien des digues. Par manque de vigilance, elle avait toléré que des agriculteurs coupassent des digues et des talus d’endiguement des 2e et 3e lignes afin de faciliter le passage de leurs engins agricoles, ce qui permit à l’eau de s’engouffrer dans les terres jusqu’à 13 km de profondeur. La submersion par la mer couvrit 45.000 hectares de terre cultivable ! De plus, aucune initiative de l’Administration n’intervint rapidement pour l’évacuation de l’eau des surfaces inondées : ce qui a pris 13 jours !… Quant à la réfection des digues, fin juin 2010 on en était encore aux appels d’offres pour envisager de commencer les travaux après septembre … au moment où de très forts coefficients de marées sont attendus. En fait, la réfection des digues aura commencé l’été 2011, soit 18 mois plus tard, à cause de la lenteur administrative (déblocage des crédits, entre autres)…

… et encore…

Après la tempête, l’Administration ne sera pas en reste, en Vendée. Incapable d’anticipation, mais toujours prompte à imposer des principes de précaution plus ou moins judicieux, et parfois appliqués à tort à travers, elle va faire preuve d’initiative devant l’émoi suscité par ce drame du 28 février 2010. S’il y eut à déplorer des morts (29 sur la commune de la Faute-sur-Mer, où les digues avaient résisté), c’est parce que les maisons étaient construites en zones inondables. Donc, il suffira de détruire ces constructions pour éviter de nouveaux drames à l’avenir. La Palisse n’aurait pas trouvé mieux ! D’un trait de crayon, l’administration raya sur le plan et sans restriction l’ensemble des constructions en zones inondables : elles seraient toutes à détruire … même celles qui ont un étage, celles qui sont construites en surélévation, celles où le niveau de l’eau était monté au maximum de 20 à 50 cm à l’intérieur. L’Administration créa sur ces deux communes des zones rouges dans lesquelles seraient détruites les maisons dont le niveau n’est pas situé à plus de 5,70 mètres au- dessus du niveau de la mer et de la rivière lors de la tempête Xynthia.

Il s’agit en fait de 4,70 m pour le niveau le plus haut observé, auxquels on rajoute 1 m pour la supposée élévation du niveau de la mer prévue à cause du réchauffement (!) climatique. Sur la Faute-sur-Mer, où les digues n’avaient pas cédé, 500 maisons avaient été touchées, elles seront toutes à détruire. Mais la création des zones rouges, revues et corrigées va entraîner une destruction totale de 823 maisons, dont certaines, construites depuis des générations, n’ont jamais vu le moindre filet d’eau envahir leur sol. Cela représente environ 85% du patrimoine immobilier qui sera voué à long terme à la destruction… Même chose pour la commune voisine de la Tranche-sur-Mer.… On comprend qu’il y ait de la révolte dans l’air !

Tirera-t-on les leçons de cet événement dramatique ? La proximité humaine du Syndicat des Eaux de la Vendée semble permettre une réponse affirmative, mais l’Administration est-elle-capable de se réformer ? Sur la pression du Conseil Général des Deux-Sèvres, l’Europe voudrait imposer, au nom d’une écologie douteuse, un retour à l’état sauvage des marais poitevins mis en valeur depuis bientôt un millénaire, ce qui ruinerait une partie du Sud-Vendée et inonderait toute cette zone en isolant l’habitat. Puisque l’Europe ne veut plus que l’on entretienne les canaux, ce qu’applique déjà le département des Deux-Sèvres, la Vendée s’est équipée de dragues pour curer ses canaux et éviter un envasement catastrophique. La Charente-Maritime vient de lui emboîter le pas et demande à partager le matériel. Actuellement une charte de préservation des marais poitevins est en cours d’élaboration afin de sauver ces marais de « l’euro-bêtise ».

… le bouleversement de l’équilibre écologique…

Il y a aussi les bêtises dues à des initiatives personnelles qui bouleversent une partie de l’écosystème.

Ainsi, dans les années 1990, un notable de Niort fit importer d’Asie des nénuphars asiatiques pour agrémenter la pièce d’eau qu’il possédait dans sa propriété maraîchine et compléter ainsi sa collection. Des feuilles de jussie se trouvaient mêlées aux plantes importées. En une seule saison, cette plante augmente son volume et sa masse initiale de 13 à 20 fois.

Comme prévisible, une inondation submergea l’étang et entraîna vers les marais la jussie, qui proliféra très vite, colonisant les canaux d’une manière exponentielle, étouffant la flore aquatique et asphyxiant les poissons. La lutte est engagée d’une manière systématique depuis 11 ans et l’on sait maintenant que l’éradication de cette plante sera impossible ; devant l’ampleur de la prolifération[12], elle consiste aujourd’hui en un plan de gestion destiné à contenir et maîtriser cette invasion : à l’aide de filets flottants de récupération, par des évictions manuelles depuis des chalands, des barques et d’engins d’évacuation.

Depuis lors, une autre plante, la renouée du Japon, arrivée d’on ne sait où, colonise les berges des marais. Son introduction en France depuis l’Extrême-Orient, comme plante fourragère et ornementale, remonte à 1823. Cette plante a pour inconvénient de former des populations très denses qui éliminent toute concurrence botanique et qui, de plus, essaiment très facilement. Les tiges aériennes meurent l’hiver et laissent les berges dénudées se dégrader sous l’effet de l’érosion et des inondations hivernales. Leur élimination se fait à la pelle et à la pioche, dans des zones qui sont, la plupart du temps, inaccessibles aux engins de terrassement nécessaires pour éradiquer les plantes en pelant la terre des berges.

L’intervention de la bêtise humaine ne s’arrête pas là, surtout lorsque la cupidité en est l’aiguillon. Les berges des marais humides sont minées depuis des dizaines d’années par des galeries de ragondins, ces rongeurs de la famille des castors, de la taille d’un chien, importés d’Amérique à la fin du XIXe siècle et élevés pour leur fourrure. En l’absence de prédateur, ils prolifèrent. Des battues et des campagnes de piégeages sont régulièrement organisées par les sociétés de chasse pour essayer de réduire cette population parasite. Peut-être, dans un proche avenir, devra-t-on ajouter à la liste le rat musqué (introduit en même temps que le ragondin) et l’écrevisse de Louisiane, qui infestent les cours d’eau du nord de la France depuis 1976.

Ils entrent en compétition avec la faune naturelle, qu’ils détruisent, et mettent en danger les berges par les galeries qu’ils creusent. Tous proviennent d’évasions d’élevages intensifs.

Maintenant, c’est le frelon asiatique qui progresse principalement le long des cours d’eau et que l’on cherche à éradiquer pour la survie des abeilles dont il est friand.

Il colonise depuis 3 ans les grands arbres du sud de la Vendée et des marais. Il avait été introduit par inadvertance dans des poteries importées de Chine, via le port de Bordeaux.

Il faut aussi parler de l’embouchure du Laye sur la mer dans l’anse de l’Aiguillon où il arrivait en formant de vastes méandres paresseux qui, bien sûr, lors des crues hivernales inondaient les terres environnantes, sans poser de problèmes ni de dégâts, puisqu’il en avait toujours été ainsi. Cependant, dans son orgueil à vouloir maîtriser les éléments naturels, l’homme a forcé la rivière à ne plus sortir de son lit en l’enfermant, sur cette zone, dans un canal rectiligne allant jusqu’à la mer, court-circuitant les méandres naturels. La baie de l’Aiguillon, qui s’envasait petit à petit depuis des siècles, voit, depuis, s’accélérer le processus. Lors de la tempête Xyntia, l’eau de la rivière en crue arrivant plus rapidement dans la baie formée de hauts fonds a participé pour une part certaine à la montée du niveau des eaux à marée haute.

Les canaux des marais poitevins sont bordés d’arbres « têtards » qui étaient régulièrement étêtés et ébranchés, jusqu’à ces dernières années, pour fournir du bois de chauffage. Évidemment, le travail n’était pas toujours facile à réaliser, surtout lors de l’évacuation du bois, car il fallait toujours utiliser la barque pour se déplacer. Ces dernières années, l’arrivée du chauffage domestique au fioul, malgré la dépense, a incité de plus en plus les riverains à se dispenser de ces tailles fastidieuses et harassantes, de sorte que de très nombreux arbres des berges ont continué à grandir, ce qui agrémente aussi le paysage. Mais la tempête Xyntia a révélé la faiblesse due à cet abandon : la haute taille des arbres permet une prise au vent importante et beaucoup se sont couchés, obstruant les canaux. Le problème commence à devenir crucial et la tempête n’a été que le révélateur.

… et enfin de la sagesse

Après la tempête Xynthia, la mobilisation a été totale en Vendée et le plan de remise en état des digues a été revu. En six mois, un travail titanesque a permis aux digues de retrouver toute leur efficacité : 75 km de digues et 120 km de côtes dunaires ont été vérifiés, consolidés ou réparés.

Ainsi, l’attente de l’équinoxe de septembre fut paisible, tandis que, pour la Charente-Maritime, elle se fit dans l’appréhension. Vingt-et-un km de digues de front de mer avec une bande de 50 à 100 m ont été achetés par le Syndicat mixte Vendée-Sèvre-Autise (qui a la responsabilité de l’entretien des marais), dans la fragile zone de la baie de l’Aiguillon, pour pouvoir y puiser immédiatement le matériel de colmatage en cas d’accident et aussi pour changer le profil des digues qui seront plus larges, avec des pentes plus douces et enherbées, car il a été observé lors de la tempête que les digues fragiles aux pentes herbeuses avaient résisté à l’érosion provoquée par la submersion des vagues. Des troupeaux d’ovins entretiendront la végétation. Pendant cette période, en Charente-Maritime, on en était encore au colmatage des brèches…

Une « Institution interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise » a été créée il y a quelques années. Son but est l’entretien, la collaboration, la réalisation et le financement d’un réseau prioritaire d’intervention pour les gros travaux dans les marais poitevins. Cette structure assez souple tient compte des expériences acquises et se compose de responsables de proximité. Elle tient ses promesses avec des actions efficaces, ce qui semble de bon augure pour l’avenir des marais poitevins. Actuellement elle se charge de tailler ou d’abattre les hauts arbres bordant les canaux afin d’éviter leur chute dans les canaux lors des tempêtes.

Si un jour vous passez près des marais poitevins, n’hésitez pas à faire un crochet pour les découvrir et vous laisser charmer par la beauté bucolique des marais mouillés, en vous promenant au fil de l’eau, hors du temps, dans ses canaux ombragés et calmes. Vous pourrez admirer le patient travail de l’homme, depuis près de mille ans, dans sa mise en valeur de la nature et de son respect.

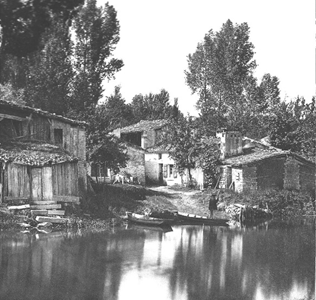

Marais mouillé, fin XIX e siècle

[1]Sans amendement, elles ont le meilleur rendement céréalier d’Europe (100 quintaux à l’hectare !).

[2]Desséché ne veut pas dire « asséché », mais indique le retrait des eaux marécageuses dans des canaux dont l’eau est saumâtre et ne permet pas à la végétation de pousser, d’où le nom du marais. Une particularité des communes de ces marais est qu’elles mettent à la disposition de la population des « prés communaux » dans lesquels les habitants, qui ne possèdent pas de terrain, peuvent faire paître leurs vaches, chèvres et moutons. Cette tradition ancestrale continue de nos jours.

[3] Digue fluviale des marais du Bas-Poitou.

[4] Les historiens pensent qu’ils seraient les descendants de troupes sarrasines défaites à Moussais-la-Bataille, près de Chatellerault en 732. Elles ne sont pas retournées vers l’Espagne, mais se sont vraisemblablement dispersées et poussées vers des zones inhospitalières : vers les contreforts du Massif Central, où elles ont été à l’origine du tissage des tapis puis des premières tapisseries (Aubusson), et vers les marécages de la côte atlantique. Le mot “col-libre” est certainement à rapprocher avec l’état d’une forme dure de servage proche de l’esclavage de l’époque carolingienne, qui se différenciait de l’esclavage antique parce que, attachés à un lopin de terre, ils ne pouvaient être vendus comme des biens “meubles”. À cette époque, les prisonniers païens alimentaient encore certains marchés aux esclaves et leur disparition viendra des pressions exercée par l’Église, de la christianisation de la société et de la conversion des esclaves. Il est à noter que les habitants traditionnels du bocage vendéen sont de type “celte”, alors que les maraîchins sont bruns et portent parfois des caractères ethniques secondaires arabes et négroïdes comme des plages de pigments mélaniques sur les muqueuses buccales, des yeux marron et une peau de couleur foncée, avec parfois des cheveux crépus. Ces caractères ont été préservés du fait que cette population, vivant en autarcie, ne se mélangeait guère aux habitants de la plaine. D’ailleurs beaucoup de patronymes familiaux vendéens évoquent une origine « sarrasine » : on trouve nombre de Sarrasin, Moreau, Morin, Morineau, Morisseau, Morisset, etc., dérivant du mot “maure”. Il serait intéressant de voir comment ce clivage ethnique et géographique correspond encore de nos jours au clivage qui a traversé les siècles sur les plans politique, religieux et familial des zones marécageuses atlantiques.

[5] Les étables comprenaient des parties surélevées de manière à mettre le bétail hors de l’eau.

[6] Mémoire vive de Vendée. Un siècle de vies au travail, Éd. Familles rurales de Vendée, 1850-1950, p.71.

[7]La ville de Niort se situe à une quarantaine de km de la côte.

[8] Racines, octobre 1997.

[9] Le marnage donne le niveau moyen entre la haute mer et la basse mer. Il est de 10 mètres à Brest ou à Calais, et de 14 mètres au Mont Saint-Michel.

[10] La montée de l’eau est de l’ordre de 1cm par millibar au-dessous de la pression normale.

[11]Commune située en face de celle de la Faute-sur-Mer : elles sont de part et d’autre de l’embouchure du Lay, laquelle est orientée selon un axe nord/sud. La Faute-sur-Mer se trouve face à la mer, tandis que l’Aiguillon-sur-Mer est dos aux marais. Toutes deux furent lourdement touchées par la tempête.

[12] De janvier à septembre 2010, 20 tonnes de jussies ont été retirées des zones envahies.