Partager la publication "La TV : une entrave majeure à la réussite scolaire"

Par Michel Desmurget

SOCIÉTÉ « Il a plu à Dieu qu’on ne pût faire aucun bien aux hommes qu’en les aimant. » (P. Le Prévost)

La TV : une entrave majeure à la réussite scolaire[1]

Michel Desmurget[2]

Résumé : Lorsqu’on déplore la nette baisse du niveau scolaire depuis une génération (orthographe, maîtrise verbale, calcul mental, etc.), on accuse aussitôt les méthodes pédagogiques, les enseignants ou les programmes, alors qu’il existe une cause majeure : l’omniprésence d’un poste de télévision à portée des enfants à la maison. L’auteur, spécialiste en neurosciences, a conduit une recherche presque exhaustive (1193 références !) sur les effets de cette ‘’étrange lucarne’’. On en a extrait ici quelques pages démonstratives, notamment sur la baisse immédiate des compétences scolaires lors de l’introduction de la TV dans une vallée canadienne reculée, et sur les capacités à dessiner d’enfants allemands de 5-6 ans selon leur exposition à l’hypnotique machine à fabriquer les débiles.

Le SAT-Verbal (Scholastic Aptitude Test) est un test standardisé de compétence langagière que passent la plupart des étudiants américains avant leur entrée dans l’enseignement supérieur. Entre 1965 et 1980, les résultats obtenus à ce test s’effondrèrent brutalement. Pour expliquer cet étrange phénomène, diverses hypothèses furent avancées : moindre financement du système scolaire, incompétence croissante des enseignants, arrivée en masse d’étudiants issus des minorités noires et hispaniques, complexification de l’épreuve, etc. Aucune de ces propositions ne se révéla satisfaisante. En fait, il fallut attendre Marie Winn et la réédition récente de son ouvrage The Plug-in Drug [« La drogue à brancher », Penguin Group 2002] pour entrevoir une possible solution au problème.

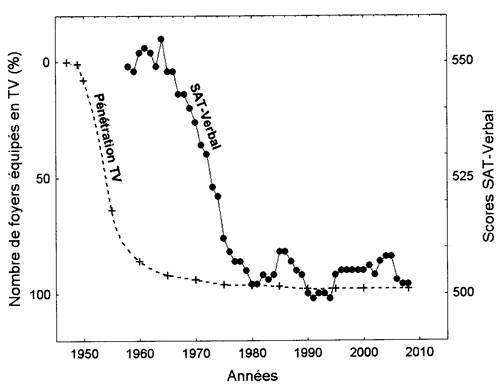

Cet auteur observa que l’effondrement du SAT-Verbal reproduisait, à une nécessaire période d’incubation près, la courbe de pénétration de la télévision sur le territoire américain. Cette concomitance est aisément visible sur la figure ci-dessous (Fig. 1). Comme on peut le voir sur cette dernière, le décrochement langagier a commencé 17-18 ans après le début du processus d’universalisation du poste. Cette latence représente précisément le délai nécessaire aux enfants nés avec la télévision pour arriver à l’examen SAT.

Fig. 1 : Évolution comparée du niveau de pénétration audiovisuelle (échelle verticale de gauche inversée – c.-à-d. croissante vers le bas –, courbe pointillée) et du score SAT-Verbal (échelle verticale de droite, courbe continue) en fonction du temps (axe horizontal). On peut noter que les deux courbes évoluent parallèlement avec un décalage temporel d’à peu près 17-18 ans, ce qui correspond au temps nécessaire pour que les enfants qui ont grandi avec la télévision se présentent à l’examen.

Bien sûr, isochronisme ne vaut pas preuve et accuser la petite lucarne sur la seule base des éléments précédents serait un peu cavalier. Disons donc, pour ne fâcher personne, que ces éléments ne représentent qu’une mise en bouche graphique. Le gros des évidences se trouve ailleurs, dans le champ des sciences expérimentales. On peut trouver une première illustration de cette affirmation dans un énorme travail dont les racines remontent à l’année 1973.[3] Il existait à cette date une ville canadienne de moyenne importance, nommée NoTel. Cette ville, située au fond d’une vallée, ne pouvait recevoir la télévision.

Un groupe de 13 chercheurs apprirent incidemment que l’implantation d’une antenne relais était envisagée pour mettre fin, sous 12 mois, à cette incongruité. Une large étude fut alors mise en œuvre pour mesurer l’influence de la télévision sur des champs aussi divers que l’apprentissage de la lecture, l’agressivité, la créativité, les loisirs, etc. Adultes et enfants furent testés juste avant (Avant-TV) et deux ans après (Après-TV) l’arrivée du poste. Les tests prirent une forme à la fois longitudinale (les mêmes sujets furent évalués Avant-TV et Après-TV) et instantanée (des sujets différents mais comparables, par exemple des enfants de CE1, furent testés Avant-TV et Après-TV).

Afin d’assurer une portée optimale aux données recueillies, le travail fut étendu à deux villes ‘’témoins’’ dont les caractéristiques sociologiques et démographiques étaient les mêmes que celles de NoTel. L’une de ces villes, UniTel, captait une seule chaîne (Canadian Broadcasting Corporation : CBC). L’autre, MultiTel, en recevait quatre (CBC, plus trois chaînes commerciales américaines majeures : ABC, CBS, NBC). La compétence scolaire fut estimée dans sa dimension écrite la plus simple, à partir d’une tâche de décodage symbolique. Les sujets devaient alors lire des mots (comme red), des phrases (comme the car is red) et des non-mots (comme sked) présentés pendant une durée variable, comprise entre 10 et 2 000 millisecondes.

Les résultats initiaux (Avant-TV) montrèrent qu’à leur arrivée en CE1, après une année d’apprentissage de la lecture, les enfants de NoTel surpassaient significativement leurs compères de MultiTel et UniTel. Cette différence était toujours présente deux ans plus tard (Après-TV), lors de l’entrée en CM1. Les enfants MultiTel et UniTel présentaient alors des performances moyennes légèrement inférieures à celles qui avaient été enregistrées, au CE1, par les enfants NoTel ! Cette observation corrobore d’autres données montrant que les déficits précoces d’apprentissage du code écrit sont bien difficiles à effacer. Elle montre aussi que l’introduction tardive de la télévision ne dégrade pas l’aptitude acquise à décoder les signes du langage.

De façon intéressante, lorsqu’une nouvelle cohorte d’écoliers de CE1 fut testée en phase Après-TV, les trois villes affichèrent des résultats parfaitement équivalents. Il avait suffi de deux ans pour que NoTel perde son avantage originel. Difficile, face à ces données, de nier le rôle causal de la télévision.

Alors que s’achevait la campagne NoTel, cinq études épidémiologiques majeures virent le jour aux États-Unis. Des centaines de milliers d’enfants furent testés, du CM1 au mastère (bac + 4).

La conclusion de l’ensemble de ces travaux fut sans appel :

« Le temps passé par les enfants et adolescents américains à regarder la télévision est associé négativement avec leurs performances scolaires […] La qualité des mesures, la taille et l’exhaustivité des échantillons, ainsi que la cohérence des résultats rendent cette conclusion irréfutable. »

Considérons, par exemple, pour illustrer cette affirmation, les données relatives à l’expression écrite.[4] Celles-ci montrèrent, pour des enfants de 6e (12 ans), que le taux de réussite à un test standard chutait de près de 8 % lorsque la consommation télévisuelle journalière passait de 1 heure ou moins à 4 heures et plus. Pour des lycéens de terminale (18 ans), on obtenait, sur les mêmes bases d’exposition, un décrochage sensiblement supérieur, de l’ordre de 13 %.

Les évaluations conduites en mathématiques et lecture révélèrent des tendances similaires. Ce tableau général s’avéra toutefois très sensible aux influences socio-économiques. En effet, il fut démontré que l’action délétère du petit écran croissait avec l’aisance sociale et le niveau d’étude parental. En d’autres termes, plus l’enfant venait d’un milieu favorisé (ou instruit) et plus la corrélation négative entre télévision et performances scolaires s’intensifiait. Des tendances légèrement positives furent même observées, dans certains cas, pour les foyers les plus modestes, en dessous de 4 heures d’usage quotidien. La courbe TV/performances apparaissait alors comme un U inversé très aplati. Les résultats obtenus, par des collégiens de 12 ans, à un test standard de lecture, illustrent ces affirmations.

Chez les rejetons des milieux les plus aisés, il fut montré que le taux de réussite chutait de façon monotone en fonction du degré d’exposition, jusqu’à atteindre un maximum de 8 % lorsque étaient comparés petits (< 1 h/jour) et gros (≥ 4 h/jour) usagers. À l’inverse, chez les sujets les plus défavorisés, il fut établi que les niveaux d’accomplissement restaient stables tant que l’exposition journalière n’atteignait pas 4 heures. Au-delà de ce seuil, la courbe commençait à s’affaisser pour atteindre un déficit plafond de 2 % (< 1 h/jour versus ≥ 4 h/jour). Pour expliquer ces données, on peut suggérer que la télévision altère le développement cognitif des enfants en substituant des pratiques fonctionnellement pauvres à des expériences intellectuellement formatrices. Dans la mesure où ces dernières sont plus accessibles aux sujets socialement favorisés, il apparaît normal que ceux-ci soient les plus touchés. En d’autres termes, « le rôle de la télévision dépend de ce qui est déplacé. Quand elle apporte à l’expérience de l’enfant des stimuli et des informations éducativement équivalents ou supérieurs à ceux de l’environnement, son effet est positif ou nul. Quand elle échoue à égaler l’environnement, son effet est négatif. »

Depuis leur recueil, il y a près de 30 ans, les données précédentes ont été largement confirmées.

(…) Récemment, une étude menée par deux médecins allemands, Winterstein et Jungwirth, a permis de généraliser les données précédentes à l’espace plus général des représentations symboliques.

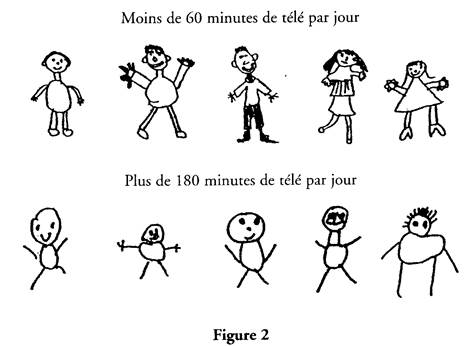

Pour cette étude, près de 2 000 élèves de 5-6 ans furent soumis à une version remaniée de la célèbre épreuve du bonhomme. Cette version requérait simplement des participants qu’ils dessinassent un bonhomme. Le résultat obtenu était alors coté sur 13, à partir d’éléments physiques objectivement quantifiables (présence de cheveux, 1 point ; oreilles exprimées sous forme de points, demi-cercles ou cercles, 1 point ; jambes représentées par un contour plutôt qu’un trait, 1 point ; etc.).

Les analyses montrèrent que la richesse du dessin chutait progressivement en fonction de l’exposition audiovisuelle. Les petits utilisateurs (30 minutes ou moins) culminaient à 10 points, pendant que les gros consommateurs 3 heures et plus) plafonnaient à 6. Les téléphages moyens (2 heures) s’établissaient autour de 8,5. Le sens qualitatif de ces variations chiffrées s’appréhende aisément à partir des dessins suivants, présentés comme typiques par les auteurs de l’étude (Fig. 2).

En regardant la Fig. 2, j’ai tendance à penser à tous ces gosses abandonnés avec confiance aux bons soins de TeléNourrice. Les discours des psycho-pipeaulogues laudateurs de l’image paraissent, tout d’un coup, infiniment moins drôles.

Ainsi, cette charmante petite lucarne, qui semble tellement inoffensive aux parents, est pour les jeunes enfants un véritable désastre ontogénétique. Si vous voulez que votre progéniture exprime pleinement son potentiel de développement, ne la laissez surtout pas grandir à côté d’une télé, que celle-ci soit activement regardée ou simplement allumée en arrière-plan.[5] Encore une fois, la petite lucarne ne rend pas les enfants clairement débiles ou visiblement crétins, mais elle empêche assurément le déploiement optimal des fonctions cérébrales. Tous les champs sont touchés, de l’intelligence à l’imagination, en passant par le langage, la lecture, l’attention et la motricité. Au bout du chemin, c’est l’ensemble du devenir intellectuel, culturel, scolaire et professionnel de l’enfant qui se trouve irrévocablement compromis. Rappelons juste, en guise de conclusion, que chaque heure de télévision consommée en semaine, alors que l’enfant est à l’école primaire, augmente de plus d’un tiers la probabilité de voir ce dernier quitter le système scolaire sans aucun diplôme. En termes appliqués, cela veut dire que si l’on prend aujourd’hui, collectivement, des mesures pour diviser par deux la consommation audiovisuelle des écoliers du primaire légèrement supérieure à 2 heures par jour, ce n’est plus 65% (niveau actuel ) mais 74 % d’une classe d’âge qui obtiendra le bac dans 10 ans. Une hausse miraculeuse qui interviendra «naturellement», sans qu’il soit nécessaire de bidouiller les épreuves, de soudoyer les jurys d’admission, de recruter des milliers d’enseignants ou de dépenser des sommes pharaoniques chez Acadomia

[1] Repris de Michel DESMURGET, TV Lobotomie. La vérité scientifique sur les effets de la télévision, Paris, Max Milo, 2011, pp. 91-95 et 135-137. Nous n’avons pas reproduit la plupart des nombreuses références à des revues spécialisées inaccessibles au grand public. On se reportera à l’ouvrage lui-même, toujours disponible.

[2] Docteur en neurosciences, Michel Desmurget est directeur de recherches à l’INSERM.

[3] WILLIAMS Tannis MacBeth, The Impact of television : A Natural Experiment in Three Communities, Academic Press, 1986.

[4] California Assessment program, 1980, étude portant sur 285 000 enfants de 12 ans et sur 227 000 adolescents de 18 ans.

[5] Michel DESMORGET, chercheur dans un organisme officiel, se limite à l’influence de la télévision sur les résultats scolaires, la créativité, la violence, la santé, l’obésité, l’espérance de vie, etc. Il ignore la dimension religieuse de la question. Or la télévision a sa part dans la déchristianisation et dans l’affaiblissement des âmes. Sur ces aspects, on se reportera utilement au petit livre publié par un membre du CEP, Isabelle DORÉ, aux Éd. Clovis en 2009 : La télévision ou Le péril de l’esprit (96 p., 8€).