Partager la publication "La science instrumentalisée"

Par Tassot Dominique

Résumé : La réforme du baccalauréat a donné aux éditeurs de livres scolaires l’occasion de sortir de nouveaux manuels. Un résultat inattendu est désormais la contamination des manuels de science par l’idéologie laïciste. Ainsi la manuel Hatier pour la classe de 1ère, en se servant notamment de l’Histoire des sciences, amène le lycéen à dévaloriser systématiquement les croyances religieuses par rapport aux données des approches scientifiques. Pour parvenir à cette opposition toute artificielle entre foi et science, le coût intellectuel est considérable : au fond, c’est l’autonomie de l’intelligence qui est visée. Le « prêt-à-penser » en matière de science va tuer dans l’œuf la capacité à réfléchir par soi-même ; il annonce aussi, à terme, la stagnation des sciences fondamentales.

Depuis longtemps, les manuels d’histoire et de littérature sont un enjeu vital pour les luttes partisanes. L’idéologie étant une vision réductrice plaquée sur les choses, il lui faut guider les regards et formater les esprits pour qu’ils ne soient plus capables d’accéder par eux-mêmes à la vérité si – par malheur1 – ils en étaient tentés.

Jules Ferry, alors chef du gouvernement pour la seconde fois, déclarait en 1883 (peu après le passage de la loi du 29 mars 1882 instaurant l’enseignement obligatoire et laïque) : « Nous avons promis la neutralité religieuse, nous n’avons pas promis la neutralité philosophique, pas plus que la neutralité politique. » C’était justifier le propos tenu devant un congrès d’instituteurs en avril 18812 : « Vous devez enseigner la politique parce que la loi vous charge de donner l’enseignement civique, et aussi parce que vous devez vous souvenir que vous êtes les fils de 1789 qui a affranchi vos pères et que vous vivez sous la République de 18703 qui vous a affranchis vous-mêmes. Vous avez le devoir de faire aimer la République et la première Révolution4. » Jean-Philippe Chauvin, professeur d’histoire-géographie, en conclut donc : « Rien n’a changé ! » Mais il ajoute : « On peut s’affranchir des manuels, les compléter. Par exemple, à propos de la Révolution française, je parle du génocide vendéen, de la chouannerie, des questions sociales et quelquefois de la question environnementale comme la déforestation due à la vente des biens du clergé. [….] L’Inspection est au courant de ma façon de procéder. Dès ma première inspection, alors que je n’étais que maître-auxiliaire, j’ai travaillé sur un texte portant sur le génocide vendéen. Cela m’a valu une note inférieure à ce qu’elle aurait dû être. L’arme de l’Éducation nationale est l’intimidation, mais cela ne fonctionne pas avec tous les enseignants. Ce qui est important en histoire, c’est la recherche de la vérité et l’objectivité5. »

On ne peut que féliciter un enseignant courageux qui brave ainsi frontalement le Mammouth, mais la situation peut être fort différente d’un lycée à l’autre. L’Inspection est une menace ponctuelle, tandis que la pression du proviseur ou des collègues est une réalité quotidienne, qui peut venir à bout des meilleures intentions. La récente réforme du baccalauréat, en supprimant les sections L, S et ES, a ouvert un immense marché aux nouveaux livres scolaires, et les achats de la rentrée nous ont mis entre les mains un Manuel de science pour la classe de première6.

En l’ouvrant par curiosité, nous sommes allés de surprise en surprise et de révélation en révélation : même un manuel de science, désormais, va servir d’outil au formatage des esprits ! Certes, nous n’apprendrons pas aux lecteurs du Cep que la science joue depuis longtemps un rôle dans les combats d’idées, que l’évolutionnisme, par exemple, porte à conséquence en politique comme en religion. Cependant, il s’agissait d’un usage biaisé de faits ou de données établis objectivement par ailleurs ; la méthode scientifique – elle – restant indemne7. Certes, il nous souvient avoir feuilleté, au temps de l’Union soviétique, un manuel d’apiculture dont les auteurs avaient réussi à citer la correspondance entre Marx et Engels sur le « mode de production asiatique ». Du moins c’était dans la préface ! L’endoctrinement, désormais, va beaucoup plus loin.

Le Manuel Hatier, en préambule, cite quelques extraits du programme officiel qui a servi de guide aux vingt-quatre auteurs, tous enseignants en lycée ou collège. D’emblée, le programme annonce que l’enseignement scientifique « ne vise pas à construire un savoir encyclopédique, mais cherche plutôt à atteindre trois buts intimement liés : contribuer à faire de chaque élève unepersonne lucide, consciente de ce qu’elle est, de ce qu’est le monde et de ce qu’est sa relation au monde ; contribuer à faire de chaque élève un citoyen ou une citoyenne responsable, qui connaît les conséquences de ses actions sur le monde et dispose des outils nécessaires pour les contrôler ; contribuer au développement en chaque élève d’un esprit rationnel, autonome et éclairé, capable d’exercer une analyse critique face aux fausses informations et aux rumeurs » (p. 6, souligné par nous). Malgré le jargon psycho pédagogique (« construire » un savoir, « relation au monde », etc.), on pourrait presque tomber d’accord avec ces belles intentions. Malheureusement la suite des pages, nous allons le voir, s’inscrit en faux contre ces prétentions un peu fumeuses pour des élèves de seize ans.

Quant au « savoir encyclopédique » pourtant répudié en paroles, c’est précisément le style des connaissances dispensées au cours de 200 pages qui balayent toutes sortes de domaines et de disciplines, de la physique des cristaux à la gamme musicale, de la compression des données numériques à la perception du son, de la forme de la Terre dans l’Antiquité à la photosynthèse à l’échelle planétaire, du métabolisme au « check-up santé », etc. Il est impossible qu’un élève normalement doué, même en y consacrant une heure chaque jour, puisse étudier vraiment les connaissances distillées par le manuel, encore moins les assimiler. Le professeur ne pourra que choisir quelques thèmes pour les approfondir. Quelle formation réelle pourra bien résulter de ce papillonnage 8 ? Or nos savants en herbe sont aussitôt invités à « comprendre ce qu’est la science » (encadré p. 12, modestement titré : « Penser la science » !). Il s’agit en réalité, « pour être un citoyen éclairé », de « développer son esprit critique », c’est-à-dire de « détecter une fake news », car « les fake news et les théories du complot sont de plus en plus nombreuses » (p. 10). Heureusement la science permettra d’y voir clair, car « [elle] se fonde sur des expériences reproductibles et des hypothèses réfutables qui peuvent être testées et vérifiées » (p. 10). Le manuel va donc examiner la « longue construction » des connaissances scientifiques sur l’exemple de deux controverses : l’âge de la terre et sa place dans l’univers (ainsi que sa forme : on évoquera donc les « platistes » contemporains9).

On voit ici poindre l’opposition entre « croyance » et « connaissance ». Les croyances sont « fondées sur la confiance » et « se remettent rarement en question », tandis que les connaissances sont « testées en permanence, prouvées et très fiables » (p. 12). Exemple donné : « Avant de tenter d’expliquer pourquoi les licornes n’ont qu’une corne, il faut d’abord s’assurer que les licornes existent10 » (p. 12).

Il résulte de tout cela que « la démarche scientifique permet de tenir le plus haut niveau de preuve » car il y a fiabilité croissante entre rumeurs, témoignages rapportés, expérience personnelle, parole d’experts, publications scientifiques et consensus scientifique (p. 13). « Autrement dit, ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve, car c’est à celui qui avance l’existence d’une chose inconnue de le prouver » et « le consensus scientifique permet d’établir la réalité d’un fait au-delà de tout doute raisonnable » (p. 13, souligné par nous). Il faudra donc bien distinguer les « controverses publiques » (utilisation des OGM, nucléaire, etc.) et les « controverses scientifiques » comme « l’effet des OGM sur la santé qui relève du champ scientifique et ne dépend pas de notre avis » (p. 19).

Derrière toutes ces affirmations qui, prises isolément, paraissent vraies (voire même de bon sens) se profilent la référence à la science comme la seule autorité intellectuelle valide, et le consensus des experts comme le moyen pratique d’être sûr de la vérité. Ce sont exactement le formatage et le ligotage des esprits, car on dissuade l’élève de raisonner par lui-même sur le fondement de connaissances bien assimilées et on l’invite à se reposer sur un soi-disant « consensus des experts » qui n’a jamais existé dans aucun domaine. Au niveau modeste de la classe de première, le véritable esprit scientifique demanderait non le survol de multiples faits dispersés, mais l’acquisition d’un petit nombre de connaissances formant un tout cohérent et possédées assez à fond pour être utilisables de manière autonome dans la vie courante. Qui trop embrasse, mal étreint…

Non contents de rendre influençables nos jeunes têtes molles, le Manuel Hatier va maintenant les remplir avec les préjugés antichrétiens (peut-être inconscients) de ses auteurs. Les « zététiciens11 » passent ici aux actes pour imposer leur vision scientiste du monde. En page d’ouverture du premier thème (« une longue histoire de la matière », p. 23), une émouvante citation de l’omniprésent astrophysicien canadien Hubert Reeves, qui conclut ainsi : « Les étoiles sont les arrière-grands-mères de tous les humains de toutes les époques et de tous les vivants au monde. » Est-ce là de la science, de la science-fiction ou de la propagande matérialiste ? Le lecteur jugera !

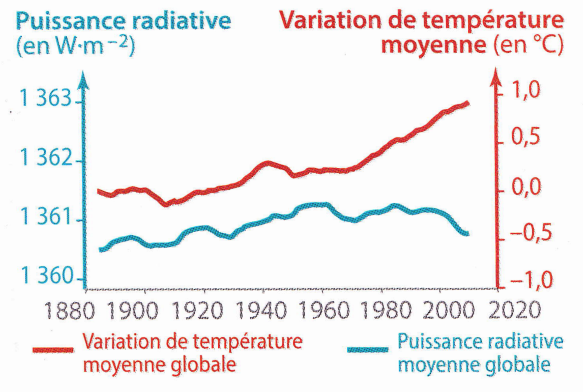

Puis après avoir papillonné sur la radioactivité, la cristallographie, la membrane plasmatique, les spéléothèmes12 et l’énergie solaire, on en arrive aux « climato-sceptiques », dans un encadré (encore sous la modeste rubrique « penser la science13 » ! ), intitulé : « Comprendre que le savoir scientifique se distingue d’une croyance ou d’une opinion » (p. 79). On y lit : « Selon certains “climato-sceptiques”, le changement climatique observé sur la terre ne proviendrait pas des activités humaines mais du soleil lui-même : les variations de sa puissance radiative en seraient responsables. […]. Montrer que cette interprétation est discutable » (p. 79). L’élève se voit alors présenté le graphique ci-dessous, dont il ressort à vue d’œil que, depuis 1970, la puissance radiative reçue du Soleil a peu varié et la température terrestre nettement augmenté : la conclusion « correcte » s’impose d’elle-même.

Aucune possibilité de « discussion », donc, et surtout aucune allusion aux multiples acrobaties théoriques et pratiques à cumuler pour définir et mesurer une « température moyenne de la Terre » depuis 1900 ou une « puissance radiative moyenne globale ».

Le chapitre 9, sur L’histoire de l’âge de la Terre, est caractéristique de l’inculture religieuse des auteurs14. Déjà, page 138, on apprenait que la forme sphérique de la Terre, chez Pythagore, tenait d’une « construction15 mystique », avec cette définition mise en note : « Mystique : adjectif qui qualifie des pratiques liées aux divinités, aux croyances » ! On ne sera donc pas surpris, page 152, d’apprendre que la chronologie largement biblique de l’archevêque anglican James Ussher est un « dogme religieux » avec cette autre définition : « Dogme : proposition établie comme étant une vérité fondamentale et impossible à contester, que les observations concordent avec celle-ci ou non ». À cette aune, c’est plutôt l’évolutionnisme et le Big bang (ce dernier donné page 150 pour un événement historique daté) qu’il faudrait qualifier de « dogmes ».

Page 153, il faut répondre à la question : « Expliquez pourquoi les considérations sur les fossiles n’ont pas davantage remis en question l’âge de la Terre entre le XVIe et le XVIIIe siècle ? » La réponse, suggérée page 152, est bien sûr le « dogme » !

Tandis que l’incrédule Buffon, devant les fossiles marins observés dans les montagnes16, pose les bonnes questions : « Comment autant de fossiles ont-ils pu s’accumuler durant les 5 700 ans proposés par l’Église ? Comment expliquer de telles variations de biodiversité sur seulement quelques milliers d’années ? Intuitivement, il a ainsi l’idée que l’âge de la Terre, tel qu’il est avancé par le clergé, ne permet pas d’expliquer ses observations. » (p. 152). Quant à la conclusion à mémoriser (p. 158), elle est donc titrée : « du dogme à la démarche scientifique ». On va donc ainsi passer de la généalogie biblique (Ussher : 5 700 ans) à la stratigraphie et à la thermodynamique (Buffon : 75 000 ans ; Lord Kelvin : 100 millions d’années), puis au temps nécessaire à l’évolution (Darwin : 300 millions d’années) pour aboutir à la radioactivité (Patterson : 3,5 milliards d’années). Ces différentes approches chronologiques successives sont présentées certes comme perfectibles, mais jamais comme radicalement fausses : c’est la science qui se « construit » par étapes…

Un autre petit calcul est proposé pour vérifier une fois de plus que la Bible se trompe : diviser le sel total présent dans les océans par l’apport annuel estimé par John Joly (1857-1933) (p. 162). Le résultat donne environ 240 000 ans, donc bien plus que l’âge biblique. Or le sodium n’est pas le seul élément chimique dont un « sel » soit présent dans l’eau de mer. Le même genre de calcul hypothétique, certes intéressant mais fondé sur une extrapolation hasardeuse, donne 8 000 ans pour le silicium, 50 000 ans pour le cuivre 42 000 ans pour le mercure, 18 000 ans pour le nickel et même 2 000 ans seulement pour le plomb17 ! Mais de ces autres résultats (dont l’incohérence apparente démontre les limites de la méthode), le Manuel ne dit rien. Où est donc passé l’apprentissage de la démarche scientifique ?

À propos de la dérive des continents de part et d’autre de l’Atlantique (p. 163), on va encore enfoncer le clou. La dérive est donnée à 3,7 centimètres par an. L’océan fait 5 100 km de large. De là deux questions : « 1. Estimer le temps nécessaire à la séparation des deux continents depuis la Pangée jusqu’à aujourd’hui. 2. Expliquer en quoi ces résultats confirment un âge de la Terre bien supérieur à celui proposé par la Bible. » Bien sûr, il n’est nulle part suggéré que la vitesse de cette dérive peut avoir été fort variable et que l’extrapolation, en sciences, est une méthode légitime mais périlleuse.

Comme on pouvait s’y attendre, l’évolution est présentée comme un fait avéré, avec l’apparition d’une vie marine il y a 4 milliards d’années, et celle d’oxygène atmosphérique il y a 2,2 milliards d’années (p. 109). Au demeurant, le mécanisme de l’évolution est fort simple : lors de la réplication de l’ADN, avant toute division cellulaire, « il arrive que l’ADN polymérase fasse des erreurs [pour synthétiser le nouveau brin d’ADN]. Si l’ADN n’est pas correctement réparé, les erreurs sont transmises aux générations suivantes : on parle de mutation. Ces mutations sont un moteur essentiel de l’évolution des espèces » (p. 163). Felix culpa18 !

Espérons que les enseignants sauront tirer parti de ce patchwork multicolore très bien illustré. Cependant de sérieuses questions se posent, dont les parents doivent avoir conscience. Une première porte sur cette propagande antireligieuse qu’on ne s’attendait pas à trouver dans un manuel de science. C’est donc que la « guerre scolaire » n’est pas terminée, et que la « laïcité paisible » ovationnée par l’épiscopat français, continue en sous-main d’agiter ses vieux démons, fût-ce sous des masques rajeunis.

Une seconde concerne l’objectif terminal des réformes entreprises depuis 1946. Un « courrier des lecteurs » venu de Saintonge19 nous avait narré comment, en 1965, une amie était tombée par hasard, dans les archives du Ministère de l’Éducation nationale, sur un dossier annexe au plan Langevin-Wallon (1946). « [Ce document] expliquait comment faire évoluer les programmes scolaires afin qu’à terme les futures générations soient constituées d’adultes incapables de porter un jugement, d’avoir une opinion personnelle. » Un tel objectif se comprenait bien de la part de deux députés communistes, l’un physicien, l’autre psychologue, visant donc à préparer l’humanité en vue du bonheur collectiviste. Avec l’extension du prêt-à-penser aux matières scientifiques, on doit considérer qu’une étape supplémentaire vient d’être franchie, annonciatrice de régression pour la termitière humaine, mais aussi pour les sciences car « l’Esprit souffle où il veut ! » (Jn 3, 8)

Liste des images présentes dans l’article.

- image1: Graphique représentant la puissance radiative reçue du Soleil et la variation de température de la Terre moyenne

1 Malheur inévitable : Dieu a doté l’homme, créé à Son image, d’une intelligence naturellement encline à la vérité. Les idéologues s’attellent donc à une tâche digne de Sisyphe, condamnés qu’ils sont à relancer en permanence les machines de la propagande et à censurer toutes les informations qui ne « collent » pas avec leur vision artificielle du monde. Rabâcher et dissimuler, telles sont les deux mamelles de cette idéocratie.

2 Il avait été initié longtemps auparavant, alors simple député, à la loge La Clémente Amitié en juillet 1875 (cf. Michel MOURRE, Dictionnaire encyclopédique d’Histoire, Bordas, 1978, art. Jules Ferry).

3 La République, pour laquelle le journaliste libre penseur puis député Jules Ferry avait tant lutté, venait seulement de succéder à trois quarts de siècle de Monarchie et d’empire. On se trouvait donc dans une situation réversible qui justifiait le militantisme forcené de Jules Ferry. Aujourd’hui, plus d’un siècle a passé, avec une Marianne désormais solidement assise sur le trône.

4 Citations reprises de l’art. d’Hélène de ROCHEFORT : « Nous sommes revenus aux pires heures de l’école de Michelet » (entretien avec Jean-Philippe CHAUVIN, professeur dans un lycée de Versailles), Présent du 30 août 2019, p. 5.

5 Idem.

6 Enseignement scientifique 1ère, sous la direction de Christophe DAUJEAN et Frédéric GUILLERAY, Paris, Hatier, 2019, 264 p. A4, ci-après désigné comme « le Manuel ».

7 Cette généralité heureuse souffre toutefois des exceptions : la falsification directe, intentionnelle, de données brutes par des scientifiques sous influence idéologique est survenue plus d’une fois, comme l’attestent par exemple les dessins embryologiques de Haeckel – épinglé de son vivant par ses pairs pour en avoir produit de faux (on peut se faire une idée de l’étendue de cette forgerie en se reportant à la revue Le Cep n°6, Février 1999) – faux exploités jusque dans de récents manuels de biologie, ou encore la fameuse fraude de l’homme de Piltdown… Hors du fertile champ de l’évolutionnisme, des falsifications délibérées ont pu être relevées à l’occasion de l’affaire du Climategate (2009), avec ces échanges de courriels fuités qui ont prouvé que certains scientifiques contemporains, plus soucieux de crédits de « recherche » que de déontologie, s’adonnaient à l’occultation délibérée voire concertée de données d’observation n’allant pas dans le sens des conclusions climato-alarmistes auxquelles ils entendaient aboutir… L’on pourrait également évoquer la falsification statistique des données brutes lors de la contestable « datation » au carbone 14 effectuée sur le Linceul de Turin.

8 Peut-être prévoit-on que l’épreuve du bac, l’année suivante, sera propre à chaque lycée, ou bien remplacée par le seul contrôle continu… Mais, alors, comment noter les candidats libres ?

9 Pour une première approche de ce sujet d’actualité, se reporter à l’art. de Jean de Pontcharra dans ce même numéro, p. 16.

10 Sur les licornes, lire les articles prémonitoires publiés dans Le Cep n°79 et n°81. Il est clair que, pour l’auteur, la licorne est le symbole des superstitions moyenâgeuses et démontre la crédulité des gens à ces époques ténébreuses.

11 La « zététique » (du grec ζητητικός, zētētikós « qui aime chercher »), épiphénomène du courant rationaliste, se présente comme « l’art de faire la différence entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance, l’art du doute » (Wikipedia). Les zététiciens américains publient The Sceptical Inquirer. En France, le physicien Henri Broch, professeur de zététique à l’Université de Nice, s’est fait connaître en particulier par ses rodomontades contre l’authenticité du Saint-Suaire. Parmi les cibles favorites des zététiciens : l’astrologie, le paranormal, les médecines non-conventionnelles (dont l’homéopathie, l’ostéopathie, l’acupuncture, la sophrologie ou la radiesthésie), etc. Pour les rationalistes, le surnaturel n’existe pas : toute croyance au surnaturel relève donc de la mystification, du « paranormal » ou de l’imaginaire, jamais d’un ordre de réalité objectif. De là la présupposition d’une incompatibilité radicale entre la démarche scientifique et la croyance. Renan écrivait ainsi en 1863 dans l’introduction de sa Vie de Jésus : « Il est une chose qu’un théologien ne saurait jamais être, je veux dire historien. L’histoire est essentiellement désintéressée. (…) Le théologien a un intérêt, c’est son dogme » (réed. Paris, Le Seuil, 1992, p. 12). La présentation du « rasoir d’Ockham » (retenir l’hypothèse la plus simple) dans le manuel est manifestement tirée d’une source zététicienne. Le lecteur comprendra de lui-même quelle hypothèse il faut choisir dans le cas suivant : « Mettons un enfant et un bonbon dans la même pièce. Revenons après quelques minutes : le bonbon a disparu. Voici deux hypothèses : – Le bonbon s’est transformé en enfant et l’enfant est passé dans un monde parallèle ; – l’enfant a mangé le bonbon. » (p.15) Nous posons quant à nous une autre question : À quelle plage de QI (quotient intellectuel) s’adresse donc la prose des zététiciens ? En tous cas, il n’est nul besoin d’une grande agilité mentale pour comprendre que, sous couvert de lutter avec l’arme de la science contre le paranormal et la croyance aux contes de fées, c’est aux convictions religieuses que ces champions des Lumières égarés au XXIe siècle veulent s’opposer. On ne sera donc pas surpris de voir Stephen Jay Gould, Richard Dawkins ou Carl Sagan avoir précédé Henri Broch pour la réception du Distinguished Skeptic Award…

12 Principalement les stalactites et stalagmites, présentées par le Manuel comme « une avancée pour la datation au carbone 14 » (p. 68) car elles auraient permis d’en étendre la plage d’étalonnage. Ici encore, aucune allusion aux multiples difficultés méthodologiques que ces datations rencontrent, y compris la dendrochronologie ou la radio-datation au thorium 230, ici présentée elle-aussi comme « donnant des âges absolus » (p. 68).

13 Comment des élèves de « première », encore sans formation philosophique, ignorant presque tout des données scientifiques sur lesquelles on les amène à « zapper », pourraient-il « penser la science » ? De la part des auteurs est-ce là de la présomption, de la bêtise ou de l’autosuggestion ?

14 Inculture historique aussi, parfois. Ainsi, page 149, l’auteur évoque la controverse entre Cassini et Newton sur la forme de la Terre : allongée ou aplatie aux pôles ? Mais il doit ignorer que les Cassini sont une lignée d’astronomes et donne pour Jean-Dominique Cassini, le contemporain de Newton, les dates de de son petit-fils Dominique ! Du danger de recopier servilement Wikipedia…

15 En épistémologie, nos auteurs sont en effet des « constructivistes », influencés par Kant, car pour eux la connaissance des phénomènes est « construite » par le sujet. Certes Pythagore cherchait (et réussissait) à retrouver des nombres dans la réalité, mais c’était justement, pour lui, un élément d’objectivité [Dieu n’a-t-il pas tout réglé avec « nombre, poids et mesure » (Sagesse 11, 20) ?], une preuve qu’il atteignait la réalité des choses. Outre sa négation de la réalité de la connaissance, le constructivisme a cet autre point faible de nier l’importance de l’intuition divinatrice. Les auteurs reconnaissent toutefois une certaine objectivité à la gamme de Pythagore, mais tiennent absolument à ce qu’il l’ait « construite » (p. 198). On comprend que ces rationalistes se méfient de l’inspiration (le mot est absent de l’ouvrage) : en effet, qui dit « inspiration » dit « esprit », et ce serait s’engager sur un terrain glissant : les zététiciens sont à l’affût ! Pourtant, comment ne pas voir que, pour les grandes percées de la science, l’imprévisible inspiration fait plus que les laborieuses constructions ?

16 Pline l’Ancien avait déjà noté ces restes marins dans les Alpes ; il y voyait tout simplement les traces d’un déluge. Mais cette explication « biblique » qui colle parfaitement avec les faits, le manuel ne la signale même pas ! On en reste donc sur un choc frontal entre la science (l’observation) et la foi (le dogme) au lieu du conflit au sein de la science, entre l’interprétation catastrophiste et l’interprétation actualiste, toutes deux aussi rationnelles, du moins a priori, l’une que l’autre.

17 Dr A.J. MONTY WHITE, Quel est l’âge de la Terre ?, En Chollet (CH), Centre Biblique Européen, 1986.

18 En latin : bienheureuse faute ! La formule revient à saint AUGUSTIN, dans l’Exultet du Samedi Saint, à propos du Péché originel : « heureuse faute qui [nous] a mérité un tel Rédempteur ! »

19 Cf. Le Cep n° 81, décembre 2017, p. 94.