Partager la publication "« En Nom Dieu ! »"

Par Jean-Marie Mathieu

BIBLE

« Avant que ne passent le ciel et la terre, pas un iota, pas un menu trait ne passera de la Loi, que tout ne soit accompli. » (Mt5, 18)

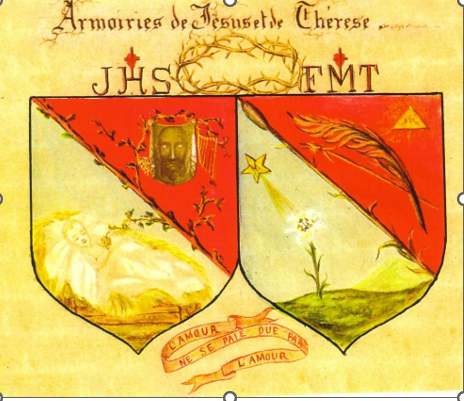

Résumé : Invoquer le nom de Dieu fut une constante dans la vie des deux saintes nationales que furent Jeanne d’Arc et Thérèse de Lisieux. Or les armoiries que la sainte normande s’accorda personnellement comportent, outre la Véronique exposée à Tours dans la maison de M. Dupont – ce qui explique son nom complet de religion : Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face –, la présence du Tétragramme divin au cœur d’un triangle. Ce Nom propre de l’Être absolu, יהוה »Celui qui était, est et sera », fut traduit par « Seigneur » dans les premières versions de la Bible en grec (la Septante) et en latin (la Vulgate). Puis apparaîtront « Jéhovah » au XIIIe siècle et « Yahvé » au XIXe siècle. Il est significatif que de récentes instructions officielles venant de Rome (depuis près d’un quart de siècle) demandent aux éditeurs de remplacer »Yahvé » par YHWH, et à tous de lire »Seigneur ». Mais le Nom ineffable était-il vraiment imprononçable ? Certes non, puisque le grand prêtre le prononçait une fois l’an à Jérusalem! Il est donc mystérieux, paradoxal (l’auteur dit « prophétique ») de voir l’Église catholique renoncer à prononcer ce Nom, alors qu’elle vient de déclarer « docteur » la grande sainte qui l’a mis à l’honneur dans ses armoiries.

Plusieurs beaux traits communs rapprochent Jehanne d’Arc (1412-1431) et Thérèse de Lisieux (1873-1897). Retenons-en deux pour l’instant : le Nom divin et la fleur de Lys. La Pucelle aimait souvent invoquer le Nom de Messire Dieu, ses contemporains en témoignent. C’est ainsi que, lors de sa comparution devant la Commission de Poitiers en mars 1429, à l’un des examinateurs, Guillaume Aymeri, lui objectant que Dieu pourrait très bien faire, sans armée, que les Anglais repartissent chez eux, Jehanne lança cette réponse frappée telle une médaille : « En Nom Dieu, les hommes d’armes batailleront et Dieu donnera la victoire! » Quant aux lys, il est de notoriété que sa bannière blanche, mise à l’honneur au cours du sacre royal à Reims, en était parsemée comme fleurs en prairie au mois de mai.

On surprendrait nombre de catholiques si on leur disait que Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face s’accorda des armoiries originales qu’elle réalisa de sa main[1].

Et tant qu’à faire – son cœur amoureux n’étant point tiède –, pourquoi ne pas y réunir deux blasons, celui de Jésus à gauche et le sien propre à droite ! Dans celui-ci, on remarque la fleur de lys épanouie par laquelle la vierge pure du carmel s’est symbolisée elle-même. « Ce sont là mes titres de noblesse » dit-elle (Fig.1).

Fig. 1 : Armoiries de Thérèse de Lisieux, dans le ms A, f° 86 r°.

Fig.2 : Armoiries de Thérèse de Lisieux (en noir et blanc): remaniées par sa sœur Céline, qui écrivit plus lisiblement le Tétragramme dans le triangle divin.

En 1885, alors que Thérèse, âgée de douze ans, croît en taille et en sagesse dans la maison familiale, le poète Stéphane Mallarmé, qui a perdu la foi catholique de son baptême pour sombrer dans l’immanentisme hégélien, publie à Paris son chef-d’œuvre hermétique Prose pour des Esseintes. La dixième strophe noue paradoxalement ensemble la résignation à l’athéisme et le nostalgique regret de l’Innommé, du Principe, Hyperbole :

« Oh ! sache l’Esprit de litige,

À cette heure où nous nous taisons,

Que de lis multiples la tige

Grandissait trop pour nos raisons[2]. »

À droite tout en haut de son blason, Thérèse peignit un triangle isocèle doré dans lequel elle esquissa l’inscription du Nom propre de Dieu : YHWH, qu’elle avait dû remarquer au carmel, mais sans bien en distinguer les quatre lettres, faute de connaître l’hébreu.

« Il n’y a aujourd’hui que quelques initiés, hormis les sœurs de Lisieux, qui savent que le fronton du chœur des carmélites, donnant à l’époque sur la Ruelle des Prés, porte un triangle divin en gloire, frappé des lettres du tétragramme[3]. »

Il n’est certes pas anodin que « la plus grande sainte des temps modernes » (Pie XI dixit) ait voulu mettre à l’honneur ce Nom trois fois Saint. Il doit bien y avoir ici quelque mystère à scruter.

Pour bien comprendre de quoi il s’agit, il est bon d’avoir sous les yeux la Révélation du Nom divin à Moïse, en Ex 3, 14-15, telle qu’elle se trouve dans le Texte massorétique (= TM) en hébreu, et telle que la donnent les différentes traductions, celle des Septante (= Lxx) en grec et de la Vulgate (= Vg) en latin :

v. 14 : « Et Élohim dit à Moïse : » אהיה אשר אהיה [TM éyéh ashèr éyéh : Je suis qui Je suis (ou Je serai que Je serai) ; Lxx εγώ ειμι ο ων, égô eïmi ho ôn : Je suis celui qui est ; Vg Ego sum qui sum : Je suis celui qui suis]. »

Et il dit : »Tu diras aux fils d’Israël : אהיה [TM éyéh : Je suis ; Lxx ο ων, ho ôn : Celui qui est ; Vg Qui est : Celui qui est] m’a envoyé vers vous. » »

v. 15 : « Et Élohim dit encore à Moïse : »Ainsi parleras-tu aux fils d’Israël : יהוה [TM YHWH : Il est ; Lxx Κύριος Kyrios : Seigneur ; Vg Dominus : Seigneur], Élohim de vos pères, Élohim d’Abraham, Élohim d’Isaac et Élohim de Jacob, m’envoie vers vous. » Tel est mon Nom à jamais, tel est mon mémorial de génération en génération. »

Nul besoin d’être grand clerc pour relever aussitôt trois détails :

* Les Septante rendent l’expression »Je suis qui Je suis » par »Je suis celui qui est », et c’est ce prédicat ho ôn, »Celui qui est », qui sera repris dans la phrase suivante : »Celui qui est » – troisième Personne du singulier – traduisant »Je suis », première Personne.

* La Vulgate, avec Ego sum qui sum »Je suis celui qui suis », a bien gardé la mention de la première Personne du singulier dans la première partie de ce verset 14. Mais dans la seconde, elle suit les Septante en traduisant : Qui est »Celui qui est ». La Nouvelle Vulgate (Rome, 1979), proche du TM, traduit ici Qui sum.

* Verset 15, on constate que le Nom YHWH signifiant »Il est », ce Nom divin donné à jamais pour être un »mémorial », est rendu par »Seigneur » dans les Septante : en grec Kyrios, et dans la Vulgate : en latin Dominus. Ce sont ces deux mots, voilant le riche sens du Tétragramme, qui seront employés couramment par l’Église depuis les origines, jusqu’au XIIIe siècle où apparut la traduction »Jéhovah » dans un livre intitulé Le Poignard de la foi. Puis au XIXe siècle, prévalut la prononciation »Yahvé » qu’il est hors de propos d’analyser ici. J’y reviendrai plus tard.

Alors, comment faut-il écrire et prononcer le Nom divin : »Yahvé », ou »Jéhovah », ou encore autrement ? Sur cette question importante, Rome, depuis près d’un quart de siècle, est intervenu d’une manière »prophétique » – on le comprendra plus tard – en cinq étapes : 1988, 1992, 2001, juin 2008 et enfin octobre 2008, cinq étapes qu’il convient de regarder de près.

En 1988, parut une Note importante, mais trop peu connue, de l’Amitié judéo-chrétienne de Rome intitulée : « Comment prononcer le nom divin : YHWH »[4]. Il y était écrit ceci :

« Nous prions les maisons d’édition, ainsi que les rédacteurs de journaux et de revues, de bien vouloir remplacer le mot « YAHVEH » (blessant pour les juifs qui considèrent que le nom de Dieu ne peut être prononcé) par le tétragramme YHWH.

Quand on doit mentionner le nom de Dieu, il est conseillé de substituer au tétragramme le mot « Seigneur », comme l’ont fait déjà la traduction grecque de la Septante et la traduction latine de la Vulgate de saint Jérôme, et cela se fait dans notre traduction actuellement à jour de la Bible.

YHWH (yod, hé, waw, hé) sont des consonnes par lesquelles est indiqué, dans le texte hébreu de la Bible, le nom de Dieu [ יהוה ].

La longue tradition du peuple juif rapporte que le Nom divin, indiqué ainsi, était prononcé par le grand prêtre seulement le jour de Kippour (ou jour des Expiations), dans le Saint des saints du Temple de Jérusalem.

Le fait que la Septante, dont les parties les plus anciennes peuvent remonter au IIIe siècle avant Jésus-Christ, traduise le tétragramme par le mot grec de KYRIOS [ Κυρίος ], montre qu’ à cette époque déjà le nom de Dieu, quand il apparaissait dans le texte biblique, était prononcé « Adonaï » [ אדני ], mot hébreu qui signifie « Seigneur ». Un tel usage s’est maintenu sans interruption, comme le démontrent aussi la traduction latine de saint Jérôme – qui rend le tétragramme par le mot « Dominus » – et la lecture juive traditionnelle jusqu’à nos jours. »

Suivaient les noms des dix-sept signataires ; parmi ces derniers, on relève Roger Le Déaut (1923-2000), père spiritain appartenant à cette Congrégation missionnaire qui compta en ses rangs un autre exégète illustre : le père Pierre Buis (1929-2005).

Le Catéchisme de l’Église catholique, publié chez Mame/Plon en 1992, suivra la recommandation de cette Note en transcrivant le « nom mystérieux » par YHWH et en le traduisant par « Seigneur ». Mais il aura la maladresse d’embrouiller le sujet en donnant quatre paragraphes peu clairs. Les voici, avec mes remarques personnelles entre crochets [R:] :

§ 205 : « Je Suis Celui qui Suis » « Moïse dit à Dieu : « Voici, je vais trouver les israélites et je leur dis : »Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous. » Mais s’ils me disent : »Quel est son nom ? », que leur dirai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je Suis Celui qui Suis. » Et il dit : « Voici ce que tu diras aux israélites : »Je suis » m’a envoyé vers vous. (…) C’est mon nom pour toujours, c’est ainsi que l’on m’invoquera de génération en génération » (Ex 3, 13-15).

[R : Il est vraiment malencontreux que le passage biblique remplacé ici par trois points entre parenthèses, c’est-à-dire la première partie du v. 15 – escamotée pour quelle raison ? –, soit précisément celui qui contient le « nom pour toujours », c’est-à-dire יהוה YHWH, »Il est », et non pas »Je suis » ! Hélas, sur ce chapitre, le Compendium n’est guère plus réjouissant[5] ]

§ 206 : « En révélant son nom mystérieux de YHWH, « Je Suis Celui qui Est » ou « Je Suis Celui qui Suis » ou aussi « Je Suis qui Je Suis »,… »

[R : en oscillant entre la traduction des Septante et celle de la Vulgate, le CEC oublie que YHWH signifie »Il est ».]

§ 446 : « Dans la traduction grecque des livres de l’Ancien Testament, le nom ineffable sous lequel Dieu s’est révélé à Moïse (note 1: cf. Ex 3, 14), YHWH,… »

[R : c’est en Ex 3, 15, non v. 14, qu’est révélé le Nom YHWH]

§ 209 : « Par respect pour sa sainteté, le peuple d’Israël ne prononce pas le nom de Dieu ; dans la lecture de l’Écriture Sainte le nom révélé est remplacé par le titre divin « Seigneur » (Adonaï, en grec Kyrios). C’est sous ce titre que sera acclamé la Divinité de Jésus : « Jésus est Seigneur. »

[R : cette dernière phrase est capitale : à retenir]

Le 25 mars 2001, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements donne à Rome l’Instruction Liturgiam authenticam sur l’utilisation des langues vernaculaires dans la publication des livres de la Liturgie romaine, signée par le cardinal Medina Estévez. On peut y lire : « Conformément à une tradition immémoriale, (…), le nom du Dieu Tout-Puissant, exprimé par le tétragramme hébreu (YHWH) [ יהוה ] et traduit en latin par Dominus, doit être rendu dans chaque langue vernaculaire par un mot de sens équivalent. » (II, 2 § 41 c.) Ce qui revient à traduire par « Seigneur » en français.

Sept ans plus tard, le 29 juin 2008 exactement, la Congrégation romaine pour le culte divin adresse une directive par lettre (publiée dans la revue Notitiæ de la Congrégation), signée du cardinal Arinze, préfet, et de Mgr Ranjith, secrétaire de ce même dicastère, rappelant aux conférences épiscopales du monde entier que l’on ne doit plus dire « Yahvéh » ; lettre présentée explicitement comme une directive du Saint-Père lui-même.

Et comme si tout cela ne suffisait pas, voici que le 24 octobre 2008, à l’occasion du Synode sur la Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Église, lors de la XIIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques tenue à Rome du 5 au 26 oc- tobre, sous la conduite du pape Benoît XVI, paraissait une Lettre de la Congrégation romaine pour la liturgie rappelant qu’ « Il ne faut plus dire « Yahvé » : le Synode adopte cette disposition.

Par respect pour le Nom de Dieu, pour la Tradition de l’Église, pour le Peuple juif et pour des raisons philologiques, il ne faut plus prononcer le nom de Dieu en disant « Yahvé ». Le Synode des évêques sur la Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Église a mis en pratique cette nouvelle disposition de la Congrégation romaine pour le culte divin qui demande, « par directive du Saint Père », qu’on n’emploie plus la transcription des quatre consonnes hébraïques – « le Tétragramme sacré » – vocalisées en « Yahvé » ou « Yahweh », dans les traductions, »les célébrations liturgiques, dans les chants et dans les prières » de l’Église catholique. »

Ce fut Mgr Gianfranco Ravasi, bibliste et hébraïsant renommé, président du Conseil pontifical de la culture et président de la Commission du Message du Synode des évêques (il en fut le rédacteur très remarqué), qui voulut bien donner quelques explications à la presse rapportées par Anita S. Bourdin.[6] Je les donne ci-dessous avec, pour plus de clarté, mes remarques entre crochets [R : ] :

« Les quatre consonnes IHWH sont imprononçables parce qu’on ignore comment ce nom était vocalisé.

[R : parler de »consonnes », à propos des quatre lettres YHWH, est curieux, quand on sait que Flavius Josèphe, mieux placé que nous, parlait, lui, de φωνήεντα phônèenta, « voyelles » en son De Bello judaïco, I, 5 ; par opposition à ce que Platon appelait les αφωνα aphôna, « sons muets, consonnes » dans le Cratyle, 393 b.]

Ou plutôt, dans la Tradition de l’Ancien Testament, le nom de Dieu est imprononçable. Seul le grand prêtre pouvait le prononcer, une fois l’an, lorsqu’il pénétrait dans le Saint des saints au Temple de Jérusalem.

[R : si le grand prêtre le »prononçait », c’est que ce Nom était prononçable… Il y a d’ailleurs des noms hébreux dits théophores, ou tétragrammophores, c’est-à-dire qui portent le Nom YHWH, tel celui de »Jean »; je l’expliquerai plus loin.]

La vocalisation a ainsi été gardée secrète et perdue.

[R :en Lc 11, 52, le Christ accuse les légistes d’avoir, non pas « perdu », mais « enlevé, supprimé, détruit – verbe grec αιρω, aïrô – la clef de la gnose » ; il y avait donc bien une vocalisation]

Certains suggèrent même qu’il n’y a jamais eu de vocalisation,

[R : dans ce cas, n’en parlons plus ! Qui sont ces « certains » ?]

personne ne pouvant prétendre mettre la main sur Dieu en prononçant son Nom.

[R : Mgr Ravasi oublie un détail : les magiciens essayaient de »mettre la main sur Dieu » en utilisant le Nom écrit… Le sachant, les Juifs transcrivent « ייי » pour יהוה .]

L’Ecclésiastique, par exemple, dit du grand prêtre Simon : « Alors il descendait et élevait les mains vers toute l’assemblée du peuple d’Israël, pour donner à haute voix la bénédiction du Seigneur et avoir l’honneur de prononcer son Nom. » (Si 50, 20). »

[R : le Nom est donc bien prononçable !]

Mgr Ravasi conclut son intervention en rappelant le Document de la Congrégation romaine du 29 juin 2008, qu’avait précédé l’Instruction Liturgiam authenticam de 2001.

Bien évidemment, il faudra du temps pour que disparaisse la pratique qui s’est répandue depuis le XIXe s. d’écrire et de pro- noncer le Nom propre de Dieu, de le vocaliser dans la lecture des textes bibliques des lectionnaires liturgiques, mais aussi dans les hymnes et les prières : « Yahweh », « Jahveh ». Lors de son ma- gnifique enseignement à Lourdes, le 16 juillet 2010, sur le thème « Avec Bernadette, apprendre à dire »Amen » », Mgr Marc Aillet, citant Dt 6, 4 & 5, énonça, hélas ! « Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé ! Tu aimeras Yahvé de tout ton cœur… »[7] Plus récemment, le cardinal Vingt-Trois, au cours de son homélie de la messe du soir, le 24 juin dernier à Paris, a parlé des « pauvres de Yahvé », alors qu’il venait d’expliquer très justement que le nom de »Jean » signifie en hébreu : le »Seigneur fait grâce ».[8]

Oui, cette insistance de l’Église à demander d’écrire le Nom »YHWH » et de le prononcer »Seigneur », me semble prophétique.

On se demande parfois si les exégètes ont entendu parler de Paul Drach. Ce rabbin français du XIXe siècle, qui se convertit au catholicisme, publia un ouvrage majeur en deux volumes, intitulé De l’harmonie entre l’Église et la Synagogue, ou Perpétuité et catholicité de la religion chrétienne[9], afin de faire connaître à la chrétienté les richesses de la grande Tradition hébraïque, appelée Qabalah. Parmi les centaines de pages écrites par cet érudit bibliothécaire du Collège de la Propagation de la Foi à Rome – encouragé successivement par trois Papes : Léon XII, Pie VIII puis Grégoire XVI, et soutenu par l’éminent théologien Jean Perrone de la compagnie de Jésus –, il y a largement matière à « enrichir notre interprétation des Saintes Écritures avec les ressources fécondes de la tradition exégétique juive », dans laquelle notre ex-rabbin prit grand soin de séparer le bon grain de l’ivraie. Encore faut-il prendre la peine de se référer à son œuvre.

Sur la question du Nom divin que certains prétendent »imprononçable » – qu’ils confondent avec »ineffable » –, Drach peut en effet nous éclairer. L’ex-rabbin, page 334 et suivante de son 1er tome, donne les onze »qualifications » du Nom divin employées dans la Synagogue : le nom de la substance ; de l’être ; le grand nom ; sublime ; vénéré et terrible ; réservé ou incom- municable ; mystérieux ; distingué ; ineffable ; tétragrammatique ; le nom par excellence. Puis page 340 et suivante, il s’explique sur le sens de l’expression »nom ineffable » :« ineffable ne veut pas dire qu’on ne pouvait pas prononcer ce nom. On le prononçait bien dans le temple de Jérusalem (…). Ineffable signifie donc inexplicable, inénarrable, parce que ce nom terrible renferme les mystères sublimes de la nature divine, que nous ne connaîtrons que lorsque sera contenté par la vision intime de Dieu ce désir indéfinissable que saint Augustin appelle la soif de l’âme, désir qu’aucun bonheur de la terre ne saurait apaiser. »

Pour mieux comprendre Mgr Gianfranco Ravasi, prélat dont il a été fait mention plus haut, il n’est pas inutile de donner ce renseignement (confié par dom Jacques, un ami moine bénédictin).

Robert Michaud publia en 1993, aux Éd. Paulines de Montréal : Les Psaumes. Adaptation de l’œuvre en 3 volumes de G. Ravasi, traduction de l’ouvrage italien Il libro di salmi. Les trois volumes en question constituent la thèse de doctorat de notre prélat milanais, qui portait sur la poésie biblique. Or, en réalité, ils semblent suivre assez fidèlement un livre intitulé Les Psaumes et le cœur de l’homme, publié durant l’année 1975 chez Duculot à Paris, en trois volumes, par le P. Louis Jacquet docteur en théo- logie…

Courant2002, parut en Italie un ouvrage au titre curieux : Gli undici comandamenti (Les Onze commandements). Ses deux auteurs, Roberto Beretta et Elisabetta Broli, journalistes à L’Avvenire, eurent l’heur d’avoir l’aide d’une plume prestigieuse, celle de Mgr G. Ravasi soi-même, pour en signer la Préface. Cette plume illustre n’hésite pas à louer « le travail précieux de démythification [de nos deux »exégètes »] afin de distinguer le vrai du faux ».

En effet, continue-t-elle de la même encre, « le mélange d’équivoques, de lieux communs et de croyances a été recueilli par ces journalistes qui, comme des limiers, sont allés à la recherche de ces truffes pseudo-bibliques délicieuses et en même temps malodorantes. »

Veut-on quelques échantillons de ces « truffes pseudo-bibliques » ?

Voici : Ève n’a pas mangé une pomme ; le Décalogue n’a pas été révélé à Moïse ; Jéricho n’existait plus du temps de Josué ; David n’a pas tué Goliath ; Jésus n’est pas né un 25 décembre ; il ne fut entouré, à la crèche, ni par un bœuf ni par un âne ; il n’est pas mort à l’âge de 33 ans, mais à 40 ans ; il était petit, brun et pas très beau… Comme l’écrit Wolfgang Smith : « Il peut sembler que les »nettoyeurs de mythes » de la religion ont marqué un point ! M’est avis, en fait, qu’ils se trompent d’objectif. »[10] La désacralisation est la grande sœur de la profanation…

« Depuis des années, remarquait en 2007 Sandro Magister cet observateur aguerri du Vatican, Mgr Ravasi est candidat à tout, y compris à l’archevêché de Milan, son diocèse, mais jusqu’à présent il a toujours été coiffé au poteau. En 2005, l’évêché d’Assise, la ville de saint François, semblait lui être acquis. Petit diocèse, mais grande tribune mondiale.

Le 25 juin, cependant, les membres de la Congrégation chargée de la nomination des nouveaux évêques se réunissent pour l’examen final. Sur la table, une coupure de presse. Il s’agit d’un article de Mgr Ravasi publié le 31 mars 2002 dans le supplément du quotidien économique et financier Il Sole 24 Ore. L’article porte sur Pâques et le titre en est : »Il n’est pas ressuscité, il s’est levé ». Les uns froncent les sourcils, d’autres déclarent que l’on attaque là la droite doctrine. Le cardinal Re, préfet de la Congrégation, retire la candidature. »[11]

Rappelons que Mgr Ravasi fut membre de la Commission théologique internationale de 1985 à 1995…

Le journaliste italien Antonio Socci a publié l’an dernier, à Milan aux Éd. Rizzoli : La guerra contro Gesù (La guerre contre Jésus).

Page 388, il signale que Mgr Ravasi, en 1991, avait accusé les partisans du père jésuite José O’Callaghan – papyrologue réputé, tenant pour authentique que le fragment 7Q5, manuscrit retrouvé à Qumrân en 1947, concerne bien le passage de l’Évangile de Marc chapitre 6, versets 52-53 – de « confondre l’apologétique et la science ». Or, depuis deux ans maintenant, l’attribution de ce 7Q5 à Mc 6, 52-53 est un acquis scientifique éprouvé.[12]

C’est un tel prélat, président du Conseil pontifical pour la culture depuis septembre 2007, créé Cardinal le 20 novembre 2010, qui, aux yeux des vaticanistes, serait désormais papabile àla tête des anti-restaurationnistes opposés à la ligne actuelle de Benoît XVI.

Sainte Jeanne d’Arc et sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face sont les deux Patronnes secondaires de notre patrie, la France. Encore un trait commun, plus important que certains le croient. Dans l’ouvrage qu’il vient de publier[13], Laurent Rebeillard relève que l’idée de photographier le Linceul de Turin fut suggérée par la petite Thérèse au père salésien français don Noël Noguier de Malijay, alors professeur de physique-chimie à Valsalice. Ce dernier, n’ayant pas obtenu l’autorisation nécessaire, incita alors l’avocat italien Secundo Pia à réaliser ce projet, lequel, mené à bien le 29 mai 1898, »révéla » au monde étonné l’adorable Visage du Verbe fait chair. On a dû noter que la petite Thérèse reproduisit dans ses armoiries (cf. Fig. 1 : en haut du blason de Jésus) la Sainte Face due à la Véronique, dont le »saint homme de Tours », Monsieur Dupont, avait propagé la dévotion en France.

Le philosophe Jacques Maritain, à la fin de ses jours, pensait que Jeanne (la sainte et la patronne du laïcat chrétien) « est par excellence la sainte des derniers combats de l’Église ; et que c’est par de petits troupeaux fidèles à Dieu premier servi que ces combats [en Nom Dieu !]seront menés ; et que des suprêmes tourments du monde, au milieu desquels elle-même se trouvera assaillie de toutes parts, l’Église sortira rayonnante et martyrisée. Ce sera l’heure de Jeanne[14]».

Durant le temps de l’Avent qui approche, l’Église, à quelques jours de Noël, va chanter les sept antiennes Ô ! , appelées parfois les »Grandes Ô »! La deuxième, celle du 18 décembre, est riche de sens :

« O Adonaï ! (…), veni ad redimendum nos in brachio extento ! »

« Ô Adonaï ! Chef du peuple d’Israël, qui êtes apparu à Moïse dans le feu du Buisson ardent et lui avez donné vos Commandements sur le mont Sinaï, armez votre bras et venez nous sauver ! »

« Adonaï », ici, reprend la tradition juive pour exprimer le Tétragramme YHWH. Désormais, il conviendrait d’imprimer le Nom en hébreu : יהוה dans nos Bibles et dans tous les livres de liturgie ; tel qu’il se trouve gravé, notamment depuis le XVIIe siècle, au beau milieu de maints vitraux, sur la porte de tabernacles, en page de titre de volumineuses sommes théologiques, voire tout en haut du fronton d’une simple chapelle de carmélites. Ce serait un signe éloquent du »retour vers le Père ».

« Ô יהוה ! (…) armez votre bras et venez nous sauver ! »

[1] Cf. BESSETTE Camille, ocd, »Petite histoire des armoiries de Thérèse de Lisieux », in revue Vie Thérésienne n° 197, janvier-mars 2010, pp. 5-80. Les armoiries en couleur de sainte Thérèse y sont reproduites p. 75.

[2] Je conseille à tous les professeurs de philo et de littérature française de lire La Vérité captive. De la philosophie (Paris, le Cerf, 2009) de Maxence CARON ; simplement génial, notamment son chapitre IV, sur »Mallarmé : le crime clairvoyant », dans lequel l’auteur propose un commentaire de la Prose pour des Esseintes comme vous n’en avez probablement jamais lu de tel.

[3] BESSETTE, op. cit. p. 31, qui donne une photo du fronton (n° 41).

[4] Cf. Esprit et Vie, n° 25, page 180 (partie en jaune), du 23 juin 1988.

[5] Compendium du catéchisme de l’Église catholique, Rome, Lib. Editrice Vaticana, 28 juin 2005, § 38 : « À Moïse, Dieu s’est révélé comme le Dieu vivant (…) (Ex 3, 6). Il lui a révélé son nom mystérieux : « Je suis Celui qui Est » (YHWH). » On en sait assez désormais pour voir ce qui »cloche » ici. Et nulle mention d’Ex 3, 14-15, pas plus qu’au concile Vatican II…

[6] Cf. le site zenit.org, en date du 24 octobre 2008, où sont donnés la Lettre de la Congrégation ainsi que le Texte du Synode.

[7] Cf. le site gloria.tv .

[8] »Jean » en hébreu = יהוחנן Yehohanan »YHWH fait grâce ».

[9] À Paris, chez Paul Mellier, 1844, en deux volumes ; réimprimés en 1978. Mis en ligne désormais sur internet. Tome 1er, p. 319, l’auteur explique le sens complet de YHWH, à prononcer Yehova, : « Il a été, Il est, Il sera ».

[10] Cf. Le Cep, n° 58, février 2012, p. 25.

[11] Cf. le site dici.org, du 30 octobre 2010.

[12] Cf. Les Nouvelles de l’Association Jean Carmignac, n° 51, sept. 2011.

[13] Laurent Rebeillard, Histoire de la Sainte Face de Jésus-Christ,

Cf. Le Cep, n° 60, juillet 2012, pp. 90-91.

[14] De l’Église du Christ. La personne de l’Église et son personnel, Paris, DDB, 1970, p. 390.