Partager la publication "1212 : Las Navas de Tolosa, victoire décisive de la Reconquista"

Par Néboit Robert

1212 : Las Navas de Tolosa, victoire décisive de la Reconquista1

Résumé : Il est fréquent aujourd’hui de décrier « l’histoire bataille » pour mettre en avant l’étude historique des économies, des modes de vie, des relations sociales, etc. Sans méconnaître l’intérêt de cette dernière approche, il n’en reste pas moins vrai qu’un petit nombre de batailles décisives ont orienté le cours de l’Histoire. Même si la Reconquista dura plusieurs siècles, la bataille de Las Navas de Tolosa, en 1212, décida durablement du sort d’une Espagne encore fragmentaire, mais qui devait par la suite étendre son influence sur quatre continents. Une autre leçon sera de mesurer avec quelle facilité cette bataille aurait pu aussi bien tourner au désastre. Là se laisse reconnaître le doigt de Dieu, Lui qui « écrit droit avec des lignes courbes », selon le proverbe ibérique.

Jadis, au temps où l’on enseignait encore l’Histoire de France, les écoliers connaissaient tous la date de 1515 : Marignan. Leurs homologues espagnols avaient aussi leur date fétiche 1212 : Las Navas de Tolosa. Mais dans l’Espagne actuelle, il semble que cette grande victoire soit devenue gênante, on la passerait même sous silence si cela était possible. Et pourtant, à la différence de Marignan qui fut une victoire sans lendemain, la bataille de Las Navas de Tolosa fut, elle, décisive dans le processus de reconquête de la péninsule Ibérique.

Cinq cents ans venaient de s’écouler depuis la prise de Séville en 711, et la péninsule restait islamisée dans toute sa partie méridionale. Cinq cents ans d’une présence musulmane, souvent agitée de querelles intestines, mais qui eut aussi ses périodes de prospérité et de rayonnement culturel comme lors du califat omeyade de Cordoue. Pendant tout ce temps, les chrétiens de l’ancien royaume wisigoth, longtemps largement majoritaires, subirent le régime de la dhimmitude qui, pour prix d’une liberté religieuse restreinte, les plaçait dans un état humiliant de dépendance et de soumission.

Dès 722, Pélage, noble wisigoth, remportait à Covadonga2, dans les montagnes des Asturies, la première bataille marquant un arrêt de l’avancée musulmane et annonçant ce qui deviendra la Reconquista. Ses successeurs allaient peu à peu repousser l’envahisseur vers le sud. Mais l’adversaire musulman, faible lorsqu’il cédait aux chicayas tribales, restait redoutable lorsqu’il était uni et bien dirigé. Ainsi le célèbre Almanzor (Al-Mansour : « Le Victorieux ») mena de retentissantes razzias. En 985, il dévastait Barcelone ; enfin, en 997, il conduisait ses troupes jusqu’en Galice et infligeait à la Chrétienté européenne l’affront de prendre Saint-Jacques-de-Compostelle. La ville fut pillée et incendiée, les églises et la basilique détruites. Le vainqueur respecta néanmoins la tombe de l’Apôtre, mais fit ramener les cloches de la basilique jusqu’à Cordoue par les prisonniers chrétiens. À sa mort, les querelles dynastiques provoquèrent une guerre civile, la fin du califat puis la division d’Al-Andalous [ce nom venant de l’arabisation de l’expression wisigothe pour « Terres héritées » désignant alors l’Espagne] en une vingtaine de petits royaumes (en arabe les taïfas) en perpétuelles luttes entre eux. Cela permit la première avancée importante de la reconquête. En 1085, Alphonse VI le brave reconquérait Tolède, l’illustre capitale de l’ancien royaume wisigoth, située sur le Tage, au centre de la péninsule. L’espoir du retour à l’ancienne Hispanie se concrétisait progressivement, la balance inclinait désormais en faveur des royaumes espagnols chrétiens.

Les taïfas , conscientes du péril de la situation, décidèrent alors d’appeler à l’aide la nouvelle dynastie berbère des Almoravides. Issue d’un mouvement religieux réformateur fondamentaliste chez les tribus berbères, elle était à la tête d’un Empire s’étendant du fleuve Sénégal jusqu’à Alger. Les Almoravides passèrent le détroit et battirent Alphonse VI à Sagrajas l’année suivant la prise de Tolède, mais ils ne parvinrent pas à prendre la nouvelle capitale.

Près d’un siècle plus tard, le même processus va se reproduire. Alphonse VIII devra faire face à une nouvelle menace, toujours venue d’Afrique, celle des Almohades. Les Almoravides ayant eu le mauvais goût d’abandonner peu à peu leur fanatisme d’origine, avaient été supplantés par un mouvement aux origines semblables, mais plus rigoriste encore, celui des Almohades (les Unitaires).

Ceux-ci instaurèrent un Empire de type théocratique, plus vaste encore que le précédent, qui s’étendait du Sahara occidental jusqu’à la Tripolitaine. En 1195, ils passèrent le détroit et infligèrent à Alphonse VIII (le même roi qui gagnera la bataille de Las Navas de Tolosa)une sévère défaite à Alarcos. Il s’en fallut de peu que Tolède ne fût reprise. Ils s’emparèrent de toutes les forteresses qui contrôlaient les cols de la Sierra Morena (qui sépare le « haut plateau », id est la Meseta castillane de la vallée du Guadalquivir et constituait alors la zone frontière), mais ils ne surent pas profiter à fond de leur victoire. En 1197, les Castillans obtinrent un répit en signant une trêve de dix ans avec les Almohades. À son expiration, les escarmouches recommençèrent de part et d’autre.

En 1211, après deux mois de siège, la forteresse stratégique de Salvatierra, qui avait été récupérée jadis par les Castillans, fut reprise par les Almohades. La route vers Tolède était ouverte. Face à un tel danger, l’Espagne aux cinq royaumes devait impérativement s’unir. Plus d’une fois dans le passé les querelles d’ambition personnelle étaient passées avant l’union de l’Espagne chrétienne, et l’on avait même vu certains rois ou princes s’allier avec les musulmans pour mieux attaquer leur voisin. La Papauté était parfois intervenue pour excommunier le renégat. Alphonse VIII obtint finalement l’alliance de l’Aragon et de la Navarre, mais le León et le Portugal restèrent en retrait. Pour au moins obtenir leur neutralité bienveillante et aussi pour attirer à lui des renforts extérieurs, il réussit, grâce à l’intervention de l’archevêque de Tolède, à ce que le pape Innocent III lançât un appel à la croisade contre le danger almohade. Des milliers de chevaliers d’outre-Pyrénées répondirent à cet appel, pour la plupart des franco-languedociens. L’Émir des Almohades comprit également que l’on se dirigeait vers une bataille décisive ; il fit appel au Jihad et décida de réunir ses troupes africaines à celles d’Al–Andalous.

Trois rois espagnols aidés par des chevaliers croisés d’autres nations chrétiennes faisaient face au calife des Almohades :

– Alphonse VIII roi de Castille. Marié à Éléonor d’Angleterre, fille d’Éléonore d’Aquitaine, c’était le père de Blanche de Castillle, la future mère de notre saint Louis. Dès sa jeunesse il eut à défendre son royaume contre les musulmans et contre ses voisins du León et de la Navarre. Il avait su conclure une solide alliance avec le royaume d’Aragon, situé à l’est avec un accès à la Méditerranée. Il avait cinquante-sept ans. Son principal conseiller fut l’archevêque de Tolède, Rodrigue Chimène (Rodrigo Jiménez) de Rada. Écclésiastique mais aussi homme de guerre, historien, érudit, polyglotte et fin politique, il travailla à l’unité des royaumes espagnols, et jouera un rôle décisif en convainquant le pape Innocent III de proclamer la croisade.

– Pierre II le Catholique, roi d’Aragon, comte de Barcelone et seigneur de Montpellier, était le cousin d’Alphonse VIII. Allié indéfectible, c’était le seul à n’avoir pas été en conflit avec lui. Il avait été couronné par le Pape en 1204. Il avait trente-cinq ans. Après la victoire de Las Navas, il se préoccupera de défendre ses possessions et ses alliés du Languedoc. Il s’alliera avec le comte de Toulouse et sera, comme lui, excommunié par le Pape. Cet ancien dirigeant de la croisade contre les Almohades périra à la bataille de Muret en 1213, un an après sa victoire à Las Navas, contre les troupes d’une autre croisade, celle contre les Cathares.

– Sanche VIl le Fort (Sancho VIl), roi de Navarre, surnommé ainsi à cause de sa corpulence et de sa stature de géant. Il avait longtemps été en conflit territorial avec Alphonse VIII de Castille, qui s’était emparé d’une partie de ses terres et n’avait pas hésité à signer des accords d’entraide avec le calife almohade An–Nasir [« Le Défenseur » de la foi musulmane]. Malgré cela, il accepta finalement de se joindre à la croisade et se conduira vaillamment durant la bataille. Il avait cinquante-cinq ans.

Mohammed An-Nasir, le calife almohade. On l’appelle, dans l’Europe chrétienne, le « Miramamolin », contraction fantaisiste de l’arabe Amir al-mu’minïn, « Commandeur des croyants ». Son père Abou Yüsouf Yaacoub, était surnommé Al-Mansour, « Le Victorieux », car il avait vaincu Alphonse VIII de Castille à Alarcos. Sa mère Zahr (Fleur) était une esclave chrétienne affranchie. Grand roux aux yeux bleus, son physique de Barberousse n’en faisait pas pour autant un vrai chef de guerre, puisqu’il n’avait pas les qualités politiques et militaires de son père. Il était d’un caractère introverti et solitaire, probablement plus porté à l’étude qu’à la direction d’une armée. Il aurait durant la bataille de Las Navas de Tolosa passé une partie de son temps à réciter le Coran. Il avait trente et un ans. Après la défaite, il abdiqua et mourra un an plus tard, probablement assassiné, dans son palais de Marrakech.

Ayant réuni à Séville toutes ses troupes, celles débarquées d’Afrique l’année précédente et celle d’Al- Andalous, il remonta de la vallée de Guadalquivir vers la chaîne montagneuse de la Sierra Morena qui est la zone frontière. Il n’essaya pas de la franchir, car il faisait confiance à sa supériorité numérique et préféra attendre au débouché des cols montagneux, un adversaire éprouvé par une longue marche depuis Tolède.

L’armée chrétienne quittait Tolède en mai 1212.

Commença la longue et pénible traversée de l’aride et inhospitalière Manche vers la Sierra Morena sous le soleil de plomb de l’été. Le 19 juin 1212, les croisés d’outre-Pyrénées, majoritairement du sud de la France avec quelques-uns venant d’Italie et d’Allemagne, pressés d’en découdre, partirent les premiers sous le commandement du Castillan Diego Lopez de Haro avec l’évêque de Narbonne. Le 20 juin, suivaient le roi d’Aragon et, enfin, le responsable suprême de l’expédition, le roi Alphonse VIII. Le 25, ils arrivèrent à la forteresse de Malagôn. Elle fut prise d’assaut et les croisés d’outre-Pyrénées passèrent les défenseurs au fil de l’épée. Cette manière d’agir ne fut pas appréciée par les chefs espagnols qui, au cours de leurs longues luttes contre les musulmans, avaient appris à connaître l’adversaire et acceptaient de traiter avec lui, si nécessaire. Ainsi, lorsqu’il arriva devant la forteresse suivante aux mains de l’ennemi, Salvatierra, Alphone VIII préféra en négocier la reddition pour économiser ses troupes. La plupart des ultramontains ne comprirent pas cette politique et, furieux, firent presque tous sécession et décidèrent de retourner chez eux.

Alphonse VIII perdra ainsi presque un quart de ses troupes. À l’exception d’environ deux cents chevaliers franco-languedociens restés avec l’évêque de Narbonne, les vainqueurs de Las Navas de Tolosa seront tous espagnols. L’obstacle suivant allait être le franchissement des cols de la Sierra Morena. Ils étaient tous gardés par les Almohades. C’est alors qu’intervint le hasard, ou plutôt la main de Dieu : un berger du lieu, Martin Alhaja, se présenta devant le chef de l’avant-garde, Diego Lopez de Haro3, et lui déclara qu’il connaissait un passage que les musulmans avaient omis de garder, le défilé du Despeñaperros, passage étroit considéré comme impraticable aux charrois.

L’armée pouvait enfin traverser. Le 15 juillet, près d’un mois après son départ de Tolède, l’armée chrétienne faisait enfin face aux troupes almohades. Le lieu de la bataille correspond à l’actuel village du nom de Navas de Tolosa, en dessous du col de Despeñaperros. Durant cette journée dominicale de tension et d’incertitude, les adversaires s’observèrent et mesurèrent leurs forces respectives lors d’une série d’escarmouches.

Le lendemain, lundi 16 juillet 1212, allait être le jour de la bataille rangée. À l’aube, avant que le combat ne s’engage, les milliers de guerriers de l’armée chrétienne espagnole s’agenouillèrent pour prier pour le salut de leur âme et la victoire sur les infidèles. Les deux armées s’étaient déployées pour l’affrontement décisif.

Alphonse VIII disposait de quelque 11 500 hommes, soit 3 500 chevaliers et 8 000 hommes à pied. Il était en claire infériorité numérique, surtout depuis la désertion des croisés ultramontains, mais il disposait d’un atout important, celui de presque toutes les armées chrétiennes de l’époque : la cavalerie lourde avec ses redoutables charges frontales. Ses soldats étaient disposés en largeur en trois corps d’armées, eux-mêmes échelonnés sur trois lignes de profondeur.

La gauche était dirigée par Pierre II avec ses Aragonais et Catalans, renforcé par quelques milices urbaines castillanes.

Le centre était commandé par Alphonse VIII avec ses troupes, ainsi que les évêques de Castille, les frères combattants des ordres militaires (ceux de la Terre sainte, les Templiers et les Hospitaliers, et ceux des ordres spécifiquement espagnols de Calatrava et Santiago) et les milices urbaines.

À droite se trouvait Sanche VII et ses Navarrais, renforcés d’autres milices urbaines castillanes.

An–Nasir disposait, lui, de plus de 20 000 hommes4, le double de l’armée espagnole. Son armée avait les deux atouts traditionnels des armées musulmanes de l’époque : une cavalerie légère, apte à envelopper l’adversaire par sa mobilité et à l’user par une succession d’attaques et de retraites ; ensuite les redoutables archers, non seulement à pied, mais aussi à cheval. Il avait l’avantage du terrain, ayant pu disposer une partie de son armée sur une colline appelée de nos jours el cerro de los olivares.

À l’avant-garde se trouvaient les volontaires djihadistes, sorte de « chair à canon », mal formés mais fanatisés, puis venaient les archers, arquebusiers, frondeurs et le corps des archers kurdes à cheval. La seconde ligne était formée du gros de l’armée régulière almohade. Elle se composait de la cavalerie d’Al-Andalous, assez semblable à la cavalerie lourde castillane, et de la cavalerie légère almohade berbère et arabe. Enfin, à l’arrière-garde, se tenait la garde noire du Calife qui défendait l’enceinte fortifiée où se trouvait la tente d’An-Nasir. Cette enceinte se composait d’un long fossé bordé d’une palissade renforcée de chaînes. Un tel dispositif avait aussi pour but d’arrêter la cavalerie adverse. Cette garde noire était composée de Sénégalais armés de longues lances ; ils s’étaient attachés par les chevilles aux chaînes reliant les pieux de la palissade afin de s’interdire toute possibilité de fuite. L’enceinte était située sur une colline d’où l’on pouvait observer le déroulement du combat et constituait également un obstacle aux charges de cavalerie.

Le premier à donner l’ordre de combattre fut Alphonse VIII. La cavalerie lourde de l’avant-garde castillane entra en action. Son chef, Lopez de Haro, lança une attaque frontale avec des milliers de chevaliers. La violence du choc obligea l’avant-garde musulmane à reculer alors même que leurs archers faisaient tomber un ouragan de flèches. Mais les chevaliers ne parvinrent pas à percer l’énorme masse adverse et beaucoup se retrouvèrent bientôt entourés des combattants à pied qui réussissaient souvent à les désarçonner, puis à les égorger une fois au sol, empêtrés qu’ils étaient dans leur armure.

Alors An-Nasir donna l’ordre de la contre-attaque au gros de son armée et les chrétiens durent reculer. La cavalerie légère almohade, équipée d’arcs et de cimeterres, intervint également et provoqua de lourdes pertes. La seconde ligne chrétienne avec les ordres militaires entra dans la bataille pour essayer de rétablir la situation, mais celle-ci demeurait critique et beaucoup commençaient à battre en retraite, même si Lopez de Haro à la tête des restes de l’avant-garde et les ordres militaires continuaient héroïquement le combat. Lorsque les musulmans virent reculer l’adversaire, ils commirent l’erreur d’abandonner leur ordre de formation pour le poursuivre, sans prendre en compte que l’arrière-garde chrétienne, dirigée par les trois rois, n’était pas encore intervenue.

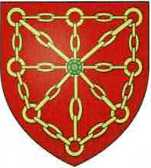

La situation devenait dramatique pour le camp chrétien et la déroute menaçait. Face aux circonstances, Alphonse VIII, l’archevêque de Tolède, Pedro II et Sanche VII n’eurent pas longtemps pour se concerter ; il leur fallait vaincre ou mourir. Les trois rois, et leurs évêques, se mirent à la tête de leurs troupes et se lancèrent dans une charge désespérée et furieuse au cri de « Santiago ! Cierra España ! ». Ils réussirent enfin à transpercer les deuxième et troisième lignes almohades. Les chevaliers arrivèrent jusqu’au camp de l’émir, chargèrent la forêt de lances de sa garde noire, la massacrèrent et brisèrent les chaînes auxquelles elle s’était attachée. Celles-ci figurent jusqu’à nos jours sur l’écusson de la Navarre, car son roi était arrivé le premier.

Chaînes conservées à la collégiale royale de Roncevaux

Écusson de la Navarre

An-Nasir réussit à s’enfuir. Des milliers de morts chrétiens et musulmans gisaient sur le champ de bataille. Le pillage du butin avait été interdit sous peine d’excommunication ; les combattants poursuivirent l’ennemi en fuite sur une quinzaine de kilomètres jusqu’à Viches. Un « Te Deum » fut ensuite célébré sur le champ de bataille par l’archevêque de Tolède. Dans les jours qui suivirent, les Espagnols s’emparèrent des villes andalouses d’Ubeda et de Baeza.

Cette victoire eut un grand retentissement dans toute l’Europe, le djihad almohade avait été vaincu ; et si elle ne signifiait pas la défaite totale des musulmans d’Espagne, elle avait brisé leur dernière tentative sérieuse de reconquérir la péninsule. La zone frontalière passait maintenant du Tage au Guadalquivir.

Vingt-quatre ans plus tard, en 1236, Ferdinand III de Castille entrait à Cordoue, la prestigieuse capitale de l’ancien califat, puis, en 1248, prenait Séville, la capitale andalouse des Almohades. Jacques Ier d’Aragon conquit les Baléares et reprit Valence. Il ne restait plus que le royaume de Grenade, devenu tributaire de la Castille. Avec la prise de Grenade en 1492, la Reconquête arrive enfin à son terme. Les envahisseurs afro-musulmans ont perdu tout pouvoir, seules demeurent dans la péninsule quelques populations morisques.

Elles ne s’intégreront jamais vraiment et, après plusieurs révoltes, seront expulsées entre 1609 et 16145. Le danger musulman est enfin écarté et l’unité politique de la péninsule, qu’avaient réalisée jadis les Wisigoths, est presque restaurée, à la seule exception du Portugal. En 1520, Charles Ier, devenu plus tard empereur du Saint-Empire sous le nom de Charles Quint, réunissait sur sa tête les couronnes de Castille, d’Aragon et de Navarre et devenait ainsi le premier roi d’Espagne.

Annexe sur les morisques

Les facteurs menant à l’expulsion des morisques (les anciens occupants demeurés en Espagne après la chute de Grenade) sont multiples.

Les Maures et les chrétiens se mélangèrent-ils pour former une même société ?

Probablement assez peu (même si cela avait pu être en partie le cas avant la fin de la reconquête), car les barrières religieuses et même politiques demeuraient.

Il y a d’abord la question religieuse. Lors de la prise de Grenade, un traité de capitulation fut signé où la liberté religieuse était accordée aux populations musulmanes. Il fut respecté jusqu’en 1499. Il y eut des conversions parmi les musulmans, dont quelques familles nobles comme les Aben Humeya, mais elles restèrent très minoritaires. À la fin de 1499, le nouvel archevêque de Tolède, Cisneros, imposa une politique de contrainte pour amener les moriscos à se convertir, ce qui provoqua une révolte à Grenade et dans les Alpujarras. Sa répression conduisit à dénoncer le traité de capitulation et, en 1502, une ordonnance (pragmática) imposa aux musulmans la conversion ou l’exil (comme cela avait été le cas pour les Juifs en 1492). L’expression moriscos se rapporte aux musulmans restés en Espagne, qui avaient accepté la conversion mais dont on doutait de la sincérité.

Restaient ensuite les questions culturelle et politique. Au-delà des contraintes religieuses, il y eut des contraintes linguistiques et culturelles (manière de se vêtir, emploi de la langue arabe). Il y avait aussi un contentieux historique, certains moriscos rêvant du retour à leur prédominance de l’époque d’Al-Andalous.

On ne saurait pour autant enfermer tous les morisques dans le même moule. Leurs motivations ont pu être diverses, de l’opposition frontale au compromis, de l’antichristianisme à la conversion, de l’attachement à leur terre au choix de l’exil.

Mais il faut bien reconnaître que la majorité est restée fondamentalement hostile à l’Espagne chrétienne, les nombreuses révoltes entre 1500 et 1609 le montrent bien.

Le XVIe siècle n’était pas l’époque idéale pour une telle cohabitation, et les guerres de religion dans la chrétienté elle-même en sont une autre illustration.

1 Repris de La Lettre des amitiés franco-espagnoles, n°107, automne 2020.

2 La grotte de Covadonga est un sanctuaire marial : https://www.estanciasenasturias.com/covadonga/ .Pelayo et son épouse furent inhumés à Covadonga à l’initiative d’Alfonse X de Castille (Tolède, 23 novembre 1221 – Séville, 4 avril 1284), dit Alfonse le Savant (el Sabio), l’auteur des Cantigas de Santa María.

3 Diego Lopez II de HARO (1152-1214), castillan mais titulaire de la seigneurie de Biscaye, en Pays basque, était âgé de 60 ans et combattit avec son fils et successeur Lopez Diaz II de HARO (1170-1236).

4 Certains avancent le chiffre de 30 000 hommes.

5 Voir l’annexe ci-après.