Partager la publication "Les atouts de la Grenouille (iiième partie)"

Par Primevare Bruno

Résumé : Après les prodiges du saut et de l’antigel, ce sont maintenant les qualités de la salive et les merveilles de la peau (notamment pour la respiration) que nous fait découvrir la Grenouille, ou plutôt les multiples espèces si différentes d’Anoures. On se demande par quelles acrobaties un évolutionniste pourra faire advenir autant d’êtres divers à partir d’un type ancestral ! Comment une grenouille aquatique deviendrait-elle un crapaud du désert ? Quand on mesure la complexité et la diversité des procédés employés pour respirer, coasser, se camoufler ou se défendre, on voit bien que tout est fait pour que chaque être animé soit comme il est. Le vivant n’est pas une pâte à modeler et chaque biotope requiert dès le départ des solutions spécifiques : l’adaptation est une préadaptation ; la richesse en organes divers, dans chaque créature vivante, était là dès la Création !

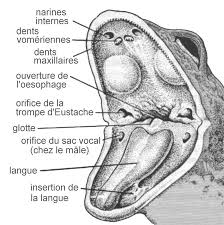

Je ne voudrais pas vous donner le mauvais exemple, mais j’avoue que je ne mâche jamais mes proies. Chez les Anoures, les dents manquent souvent sur la mandibule (mâchoire inférieure). Elles ne sont pas limitées à la mâchoire supérieure et peuvent être portées aussi par d’autres os de la voûte palatine, tels que les vomers et les ptérygoïdes. Uniquement préhensives, elles se déchaussent facilement et sont rapidement remplacées.

Les proies sont parfois écrasées entre les mâchoires avant leur déglutition.

La déglutition est assurée par la musculature de la paroi buccale et, dans bien des cas, par nos globes oculaires. En effet, pour avaler, je comprime les muscles de ma gorge tout en fermant mes paupières, faisant saillir ainsi ces globes dans la cavité buccale, chassant les aliments dans l’œsophage. Les sécrétions des glandes à mucus, qui sont disposées dans les parois buccales ou sur l’extrémité libre de la langue, ont une propriété adhésive pour les proies et lubrifiante pour la déglutition, mais ne possèdent aucun pouvoir enzymatique.

Notre tube digestif est relativement simple et court (il est très long chez les larves d’Anoures, qui ont un régime végétarien), en accord avec un régime carnassier. L’œsophage, rectiligne, transporte les proies de la bouche à l’estomac, transit facilité par les sécrétions muqueuses des glandes buccales et œsophagiennes. L’estomac tubulaire, très volumineux et solidement musclé, légèrement renflé et incurvé, présente une grande capacité de dilatation. Sa muqueuse renferme de nombreuses glandes indifférenciées sécrétant à la fois pepsine et acide chlorhydrique. La digestion est ainsi puissante et rapide. Notre estomac produit de la chitinase, une enzyme qui permet de digérer la cuticule chitineuse des arthropodes.

Le réflexe de l’essuyage, qui consiste à passer une patte antérieure sur le museau après ingestion de la proie, est surtout présent chez le crapaud.

Spécialiste des bioadhésifs

Un bioadhésif humide plus efficace que le lasso d’un cowboy

Il existe plus de 4 000 espèces de grenouilles et de crapauds qui utilisent une langue collante en forme de fouet, dite langue protractile. On pourrait penser que notre langue ne réussit à capturer que des proies légères ; cependant, en réalité, elle peut tirer jusqu’à 1,4 fois notre poids. Nos langues sont 10 fois plus souples que celle des humains. Ce qui leur permet de s’étendre et se détendre relativement facilement. Des papilles fongiformes et filiformes la recouvrent, pouvant atteindre 230 microns (μm) de hauteur et 160 microns de diamètre. Les papilles densément compactées créent une structure de surface de type composite qui peut aider à l’adhésion continue de la salive aux tissus.

Elles contiennent des glandes muqueuses qui sécrètent la salive ; celle-ci pénètre entre toutes les papilles, saturant le tissu épithélial comme un hydrogel. En surestimant légèrement, on peut dire qu’elle est près de sept fois plus épaisse que votre salive. La couche de salive varie de 0,2 à 0,7 mm.

Difficile d’imaginer que la langue d’une simple petite grenouille colle mieux qu’un adhésif conçu par des armées d’ingénieurs. Que la rapidité avec laquelle elle frappe sa proie dépasse celle d’un clignement d’œil humain. Et qu’en plus, l’organe peut se saisir sans difficultés de surfaces humides, velues, glissantes. C’est pourtant ce que des chercheurs du Georgia Institute of Technology ont démontré à travers une étude [Alexis C. Noël et al., 2017]. Pour la mener à bien, ils ont filmé des grenouilles léopards (Rana pipiens) pendant leurs agapes. À l’aide de la vidéographie à grande vitesse, les scientifiques ont constaté que la langue frappait sa cible en moyenne à moins de 0,07 secondes, soit cinq fois plus rapidement que le temps nécessaire à un clignement d’œil. Lorsque l’insecte capturé revenait vers l’amphibien, la vitesse pouvait atteindre 12 fois celle due à l’accélération de la pesanteur.

La langue et la salive de la grenouille sont bien plus qu’extensibles et collantes. Comme la nature est bien faite, langue et salive présentent d’autres propriétés qui pourraient avoir des implications pour la technologie humaine. La salive de la grenouille bascule entre deux états : aqueux et visqueux ; c’est un fluide non-newtonien. Les fluides non-newtoniens voient leur viscosité changer sous l’effet d’une contrainte mécanique. Ils deviennent soit plus visqueux, soit plus fluides lorsque l’on tape dessus, qu’on les touille ou qu’on les remue. Si la viscosité diminue sous l’effet d’une action mécanique et que la diminution dépend de l’intensité de l’action, ils sont dits rhéofluidifiants ou pseudo-plastiques.

C’est le cas du ketchup, du sang, de la lave, de la mélasse, de certaines peintures, encres ou encore du vernis à ongles. Ils sont tout d’abord pâteux, mais deviennent pratiquement liquides quand on les remue.

Tous ces phénomènes s’expliquent par une déstructuration des liaisons intermoléculaires (thixotropie, du grec θίξις thixis, « action de toucher », et τρόπος tropos, « direction, manière de »). Il peut s’agir de fluides constitués de polymères (très longes molécules) linéaires qui sont entremêlées. Au repos, ils bougent difficilement les uns par rapports aux autres, et la viscosité est alors importante. Mais dès qu’on leur applique une contrainte, ils se « peignent » et glissent beaucoup plus facilement les uns par rapport aux autres. Leur viscosité diminue.

Malgré la qualité rhéofluidifiante de notre salive, celle-ci n’aurait pas l’efficacité escomptée si elle n’était combinée avec une langue douce et viscoélastique. Une langue raide réduirait la zone de contact lors de l’impact d’une proie. Notre langue de grenouille agit comme un coussin amortisseur de voiture et non comme vos parebrises sur lequel, s’ils ne s’y écrasent pas, les insectes ricochent. En s’étirant, elle rend la salive moins visqueuse. Lorsqu’elle percute sa proie, elle se déforme, facilitant une grande zone de contact tout en absorbant l’énergie comme un ressort (l’inertie de l’insecte induit de grandes forces de séparation). La salive, qui est devenue plus liquide par cisaillement, uniforme et fine, se répand sur l’insecte. Dès que la langue revient, les liaisons intermoléculaires peuvent se reformer et la salive devient beaucoup plus épaisse et plus collante, empêchant la proie de tomber. Une fois dans la bouche, la salive redevient aqueuse, permettant à l’aliment convoité d’être avalé.

Cette combinaison de propriétés confère à la langue un travail d’adhérence cinquante fois plus important que vos matériaux polymères synthétiques connus, tels que le jouet à main collante.

Notez que nous prenons soin de garder ce système opérationnel, en tenant habituellement notre bouche fermée, empêchant ainsi que notre langue se dessèche.

Autres adhésifs : Biocolle à tout faire

Les Notaden comme le crapaud crucifix (Notaden bennettii) vous inspireront. L’imitation de sa colle non toxique, poreuse, avec une résistance élevée à la traction, qui adhère sous l’eau et qui est bio-dégradable permettrait de ressouder les fractures ou cassures des os en attendant la reconstitution des dits os.

Pendant les périodes de sécheresse, ce crapaud fouisseur passe dans la clandestinité, lové dans le sol desséché, en attendant que les pluies reviennent. Sous les fortes pluies, la terre se ramollit, devient boueuse et libère le crapaud crucifix. Il émerge et commence son repas de fourmis, de termites, ou tout autre petit invertébré qui a la malchance de passer par là. Des prédateurs avertis sont, eux-aussi, à l’affût, et un crapaud rondouillard de 6 cm constitue un casse-croûte parfait pour un serpent affamé ou un oiseau de passage.

Dès que Notaden bennettii se sent en danger il secrète une sorte de colle qui en durcissant possède un pouvoir adhésif 5 fois plus élevé que toutes les colles existantes. Une substance visqueuse se dégage de sa peau et durcit en quelques secondes. Cette colle est tout à fait remarquable. Elle est non toxique, fonctionne très bien dans l’eau, et forme un maillage hautement élastique et poreux. Elle a également l’effet très désagréable de sceller très rapidement et efficacement les pièces buccales du prédateur qui en reste bouche bée bien entendu ! Et si les fourmis attaquent la grenouille en maraude, elles collent à son dos comme une mouche sur la bande collante d’un attrape-mouches. Puis, lorsque le crapaud se débarrasse de sa peau, il mange pour sa collation et la colle et les fourmis.

„Ventouses“ bioadhésives

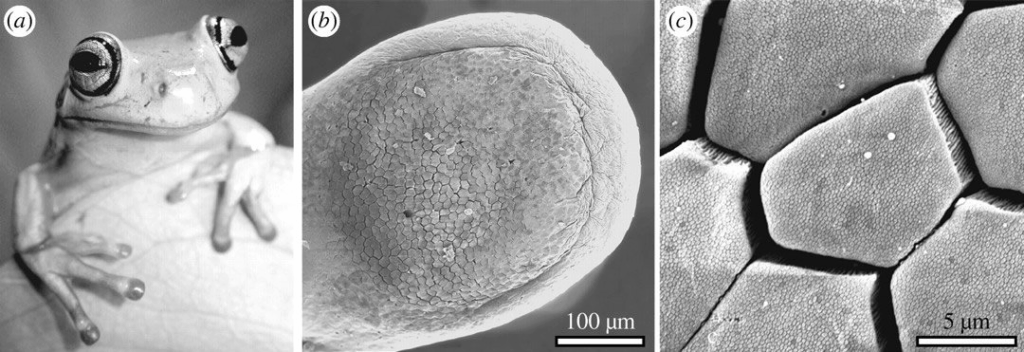

Nous les Hylidés, ainsi que les familles arboricoles, nous mesurons en général moins de 10 cm de long. Certaines d’entre nous réduisent leurs pertes d’eau grâce à une couche de peau étanche, et plusieurs espèces sud-américaines ont la peau recouverte d’une sécrétion cireuse.

Nous avons au niveau des pattes une constitution anatomique parfaitement adaptée à notre lieu de vie : les doigts et les orteils sont plus allongés du fait de la présence de phalanges cartilagineuses intercalaires, et leurs extrémités sont élargies pour former des disques adhésifs, ou « ventouses », plus ou moins grands selon les espèces, dont la succion, ajoutée à l’adhésivité des sécrétions cutanées ventrales, permet de nous tenir à la verticale, et même à l’envers sous les feuilles horizontales. Nous adoptons, pour nous maintenir, une position étalée.

Une inspection minutieuse de notre patte montre que la surface de ces disques adhésifs est constituée d’une couche de cellules épidermiques à sommet plat, en général hexagonales, très rapprochées et séparées seulement par des sillons au sein desquels des glandes sécrètent un mucus aqueux, gluant et visqueux. Chaque cellule est recouverte de protubérances adhésives permettant une meilleure adhérence.

Ces disques adhésifs, maintenus humides par le mucus, nous permettent de nous agripper à des surfaces sèches comme mouillées, y compris du verre [Ces disques ne collent pas s’ils sont très humides]. Ils utilisent la force de tension superficielle (ou capillarité) et la viscosité. La sécrétion initiale va élaborer un premier film qui englobe la poussière et les aspérités éventuelles de la surface. Les disques adhésifs étalent celui-ci.

Le mucus supplémentaire, fluide non newtonien rhéofluidifiant, pourra établir des liaisons intermoléculaires avec le mucus déjà déposé. Le mouvement du doigt et l’indépendance des cellules épidermiques les unes par rapport aux autres modifient la viscosité.

Quand je fais pression avec mes pattes, les cellules adhèrent aux irrégularités de la surface et je me tiens au support par capillarité. Vos chercheurs disent que les conditions idéales pour cette adhérence sont une température d’environ 21°C, une altitude inférieure à 1 000 mètres et un milieu humide (étangs, marais…) qui nous fournirait de la nourriture en grandes quantités, permettant une vie paisible et un mucus efficace. Je vous avoue qu’il faut savoir se contenter de ce que l’on a et je ne suis pas si exigeante.

Revêtu d’une combinaison unique

Désolé de vous décevoir, mais je dois corriger une hérésie scientifique de vos maîtres à penser1. Diderot et D’Alembert, dans l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751 à 1772), décrivent d’abord la grenouille comme un « animal qui a quatre piés, qui respire par des poumons… ».

Faux ! Nous respirons avant tout par la peau. Les poumons ne sont qu’un complément à celle-ci. Ce sont de simples sacs aux parois très minces et bien pauvres en vaisseaux sanguins. Leur rôle dans la respiration est faible ; il intervient surtout dans la phonation. En effet, nos côtes sont courtes, très rudimentaires et non soudées au sternum, ce qui supprime la cage thoracique. De plus, rien ne sépare la cavité intestinale des côtes : le diaphragme n’existe pas. Essayez avec cela de prélever l’oxygène indispensable ! La respiration pulmonaire, à l’aide d’une pompe buccale, et la respiration buccopharyngée sont insuffisantes à elles seules [Chez toutes les grenouilles, les mouvements respiratoires sont assurés par le plancher buccal : en s’abaissant, bouche fermée, il fait pénétrer l’air dans la bouche par les narines. Puis, les narines internes ou choanes étant obstruées, son relèvement chasse cet air dans les poumons. L’air vicié s’échappe lors de la réouverture des choanes. La fréquence respiratoire reste faible.

La muqueuse buccopharyngée, elle aussi très fine et très vascularisée, permet de la même façon des échanges gazeux, à condition toutefois que l’air soit fréquemment renouvelé à son contact. La ventilation buccopharyngée est assurée comme celle du poumon par les mouvements du plancher buccal. On distingue aisément les deux types de respiration : alors que les mouvements de ventilation pulmonaire sont amples et très espacés, la ventilation buccopharyngée s’effectue par des mouvements rapides et de faible amplitude du plancher buccal, ente 60 et 200 par minute. Ce type de respiration peut avoir un rôle quasi nul].

Notez ainsi que, chez certaines espèces, les narines sont obturées par des valves et que Barbourula kalimantanensis, découverte dans une zone isolée de l’Indonésie en 2007, est entièrement aquatique. Cette espèce d’Anoure vit sans poumons. La grenouille du lac Titicaca, Telmatobius culeus, peut survivre dans des eaux pauvres en oxygène car elle a une peau ridée qui augmente la surface de contact et améliore les échanges de gaz avec le milieu environnant. Elle n’utilise généralement pas ses poumons rudimentaires, mais il lui arrive de se lever et se coucher alternativement au fond du lac pour accroître le flux d’eau autour d’elle.

La grande merveille chez les Anoures, c’est leur peau ! Elle est plus ou moins imperméable à l’eau, selon les espèces, mais reste une surface d’échange très importante ! Elle est perméable à l’oxygène, au dioxyde de carbone et quand même à l’eau.

Notre peau est nue ou garnie de petites écailles cornées, de type cycloïde, distribuées selon des lignes régulières. Elle est parsemée de nombreuses glandes appartenant à deux types très différents. Les glandes muqueuses ont un rôle particulièrement important, car elles assurent l’équilibre osmotique de notre milieu interne ; leurs sécrétions, beaucoup plus abondantes quand nous nous trouvons dans l’eau, forment une couche visqueuse qui empêche l’eau de traverser la peau. Lors de notre vie terrestre, elles évitent le dessèchement de l’organisme. Les glandes granuleuses – distribuées sur la plus grande partie de notre corps, mais concentrées en certains endroits pour former, chez des cousines, d’énormes amas glandulaires comme les paratoïdes des Crapauds – sécrètent des produits extrêmement toxiques, qui constituent une protection efficace contre de nombreux prédateurs éventuels. Notre peau contient encore des cellules pigmentaires, ou chromatophores, dont l’activité détermine l’aspect et la couleur de la livrée, cette dernière pouvant changer selon nos humeurs et les facteurs ambiants. Elle sert ainsi à la communication inter et intra spécifique. Chez tous les Anoures, la respiration cutanée joue un rôle important. C’est en respirant uniquement par la peau que des cousines arrivent à passer l’hiver enfouies dans la vase sous l’eau. Notez – petite curiosité – que certaines espèces conservent les branchies larvaires et que d’autres ont des pattes arrière velues dont les poils servent à la respiration.

L’épiderme est un épithélium kératinisé très fin (parfois réduit à une seule assise cellulaire). Les glandes à mucus, présentes dans l’épiderme sur toute la surface du corps, sécrètent de façon continue un mucus fluide. En maintenant la peau humide, celui-ci permet la respiration cutanée et les échanges osmotiques. Il a également un rôle protecteur : sa nature lipidique le rend relativement imperméable ce qui limite la dessiccation en milieu aérien et les échanges osmotiques en milieu aquatique. Il nous rend glissantes et sa sécrétion est augmentée lorsqu’on essaie de nous attraper. Il contient aussi des substances antibiotiques et antifongiques. Cette couche superficielle formée de cellules mortes s’élimine périodiquement, lors de la mue.

L’exuvie [du latin exuviœ « dépouilles »], ou peau rejetée lors de la mue, se détache en un seul morceau depuis un sillon disjoncteur longitudinal situé sur le dos. Par des mouvements de contorsions et à force de frottements, nous retirons l’ancienne peau et souvent la dévorons puisqu’elle n’est pas sans valeur nutritive !

Le derme est un tissu conjonctif situé sous l’épiderme, dont il contient les cellules souches. Il est très riche en cellules spécialisées, notamment en cellules glandulaires et en cellules chromatophores.

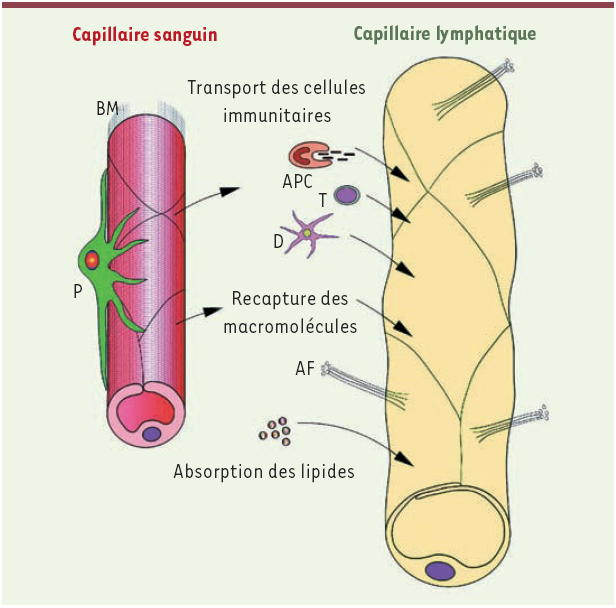

L’animal « primitif » que je suis, vous fait remarquer que sans un système lymphatique développé cette fine couche de peau ne serait pas si enviable. Je dispose, comme les autres vertébrés qui ne sont pas des poissons chondrichthyens et des mammifères, de „cœurs“ lymphatiques pulsatiles (au minimum deux paires) qui font circuler la lymphe. À la température de 20°C, ces cœurs atteignent 75 battements par minute, tandis que le cœur vrai (trois compartiments — un ventricule et deux oreillettes — et un bulbe artériel) a une fréquence de 29 pulsations par minute [La température ambiante peut moduler ce rythme cardiaque]. La lymphe est drainée vers le système veineux grâce à ces cœurs lymphatiques alors que des sinus lymphatiques, larges expansions de vaisseaux lymphatiques, sont particulièrement développés. Les mouvements liquidiens à l’intérieur du réseau s’en trouvent accélérés. Ne buvant pas, l’absorption de l’eau se fait au niveau cutané vers les vaisseaux lymphatiques et, de là, dans tout l’organisme. Des sacs lymphatiques communiquent entre eux et recouvrent la presque totalité de la surface du corps. L’équilibre osmotique est ainsi assuré et de nombreux peptides fabriqués ou récupérés dans mon alimentation me protègent de l’agression des micro-organismes.

Petit mais audible

Chez les Anoures, la communication est principalement acoustique. Se fondre dans la végétation nous est bien utile car nous aussi nous avons des prédateurs ! Notre ouïe est fort développée : nous percevons les vibrations sonores aussi bien dans l’air que dans l’eau. Chaque espèce a un chant qui lui est propre, même si elle n’a pas les sacs vocaux amplificateurs. Ce peut être, pour vous, un bourdonnement inaudible.

Moi, la rainette, je suis la reine du chant. Je chante à la surface de l’eau ou dans les arbres, de jour comme de nuit. Mon chant, très puissant, s‘entend de très loin. Certains coassements sont si bruyants qu’ils sont audibles à plus d’un kilomètre. Un mâle qui chante plus fort et plus longtemps est le gage d’un dosage plus important de testostérone (cette hormone améliorerait les propriétés contractiles des muscles responsables du chant). La coloration de mon sac vocal permet de renseigner les femelles sur mon état de santé. À qualité de chant égale, un sac foncé, coloré en rouge ou orange riche en caroténoïdes, est un signe de bonne santé ! Les sons de grande intensité et de basse fréquence seraient préférés par ces dames !

Le siège de la phonation est le larynx muni d’un appareil cartilagineux et musculaire complexe.

Le rôle du poumon est faible dans la respiration, il intervient surtout dans la phonation. Les sons sont produits – bouche et narines fermées – par aller-retour de l’air entre les poumons et la cavité buccale, les replis de la muqueuse laryngée vibrant à chaque passage.

Ces sons sont parfois amplifiés par des sacs vocaux [Seuls les mâles ont un appareil émetteur et amplificateur de sons. Lorsque l’espèce est pourvue d’un sac unique sous la gorge, celui-ci forme au repos « un double menton » à peau flasque et plissée. Si elle dispose d’un sac de chaque côté de la tête, au repos, ces sacs sont invaginés]. Ce sont des diverticules du plancher buccal, impair au niveau de la gorge, ou pair de chaque côté du cou. Le chant pour attirer la femelle diffère de celui utilisé pour éloigner les intrus et les mâles peuvent appeler pendant plusieurs heures en attendant une femelle réceptive. C’est toujours le même air qui est utilisé au cours des coassements successifs. Deux types de signaux sonores sont détectables : les cris (de détresse, de contact, d’alarme, d’agressivité pour effrayer un prédateur) et les chants (appel sexuel, de rivalité, marquage territorial).

Les bruits font vibrer le tympan et le son est transmis à l’oreille interne.

Sechellophryne gardineri, un original, est dépourvu d’oreille moyenne avec tympan. C’est grâce à sa bouche qu’il capte les sons émis par ses congénères – du moins quand il n’est pas dans l’eau. Les sons sont amplifiés par la cavité buccale, puis transmis à l’oreille interne à travers les tissus mous et osseux. Cette propagation est optimisée grâce à des couches de tissus moins épaisses et moins nombreuses que chez ses cousines.

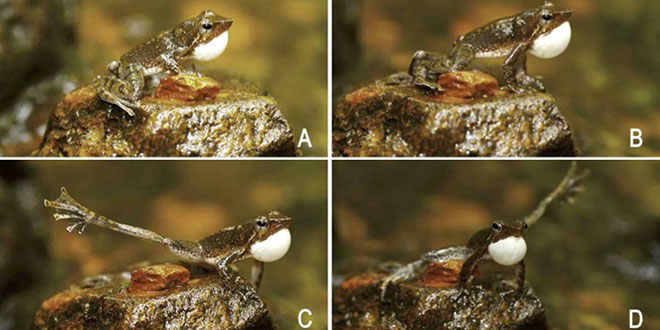

Autre curiosité : dans les forêts tropicales montagneuses des Ghâts occidentaux de l’Inde vit une famille unique en son genre : les Micrixalidœ (du nom de leur comportement de parade inhabituel). Le code génétique ADN révèle une diversité sans précédent chez les Dancing Frogs of India, qui a entraîné une révision taxonomique avec la description de 14 nouvelles espèces.

Le long des ruisseaux bruyants, les mâles de Grenouilles dansantes utilisent leurs pattes pour épater les femelles à défaut de se faire entendre. Seul le mâle « danse », utilisant ses pattes arrière pour signaler son intérêt pour une femelle ou pour chasser ses rivaux. Plus il est gros, plus il « danse ». Comme le ratio femelles/mâles dans ces espèces d’Anoures est de 1 sur 100, la « danse » joue un rôle très important dans les rituels d’accouplement.

Cette région est un foyer de diversité : elle abrite de nombreuses espèces endémiques que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde.

Camouflage, mimétisme ou couleurs vives

Pour nous habiller, notre Créateur n’a voulu négliger aucune des couleurs de l’arc-en-ciel. Pour réaliser ce désir, il fallait que la couleur attribuée à chacune ne le fût pas au détriment de la survie de l’espèce.

Aqalychnis callidryas joue la sobriété avec ce jaune doré.

D’autres variétés de la même espèce sont nettement moins discrètes : corps vert pomme, ventre blanc, doigts rouge vif… Toutes ont des yeux orange ou rouges qu’elles font saillir lorsqu’elles sont attaquées.

Si certaines cousines présentent des couleurs chatoyantes, la livrée de beaucoup d’entre nous, les Anoures, constitue un excellent camouflage. Une peau tachetée ou rayée de couleurs identiques à celles de notre environnement nous permettent d’être difficile à percevoir. Nous pouvons ainsi mener une vie très discrète… tant que nous ne me mettons pas à chanter ! Dans la partie profonde du tégument nous possédons des cellules chromatophores sur trois couches :

• en position supérieure, sous l’épiderme les xanthophores contenant ptérines et caroténoïdes : jaune orange rouge ;

• plus profondément les guanophores contenant des cristaux de guanine formant une couche plus ou moins réfringente en fonction de leur orientation et responsable des reflets métalliques ;

• les mélanophores contenant de la mélanine noire ou brune, qui insinuent des prolongements entre les cellules des couches plus superficielles. Elles présentent la capacité de faire migrer leurs pigments : soit concentrés dans les corps cellulaires profonds et donc inapparents, soit plus ou moins répartis dans les prolongements superficiels assombrissant d’autant le tégument.

Notre couleur finale résulte de l’interaction de phénomènes physiques et chimiques. La variation de couleur est due aux migrations de la mélanine et aux changements d’orientation des cristaux de guanine en réponse à des facteurs externes ou internes (jour ou nuit ; lumière ; humidité…). Pour les variations à long terme (apparition de la couleur), le contrôle est hormonal. Le système est en revanche neuronal pour les variations rapides, une hormone (mélatonine, adrénaline) est sécrétée en réponse à l’excitation d’un récepteur sensoriel.

Une baisse de température provoque un assombrissement alors qu’une dessiccation ou une illumination intense entraîne souvent un éclaircissement.

Le camouflage est une stratégie de défense commune chez les Anoures. Les cousines les mieux camouflées sont nocturnes. Durant la journée, elles cherchent une position où elles peuvent se fondre dans le décor et y restent sans se faire repérer. Certaines ont la capacité de changer de coloration, mais la palette de couleurs est alors restreinte.

Par exemple, Litoria cœrulea a une couleur qui varie entre le vert pâle et le chamoisé suivant la température, et la Pseudacris regilla peut aller du vert au brun, uni ou tacheté, suivant la période de l’année et la couleur de l’environnement proche. Hyla versicolor arrive à prendre la couleur de support où elle se trouve. Il existe des Anoures qui ont la couleur et aussi la forme d’une feuille morte ou qui ressemblent à de la mousse comme Theloderma corticale.

Des caractéristiques comme des verrues ou des plis de peau sont fréquentes chez les Anoures souterrains, où une peau lisse ne permet pas un camouflage efficace.

– Mais comment s’en sortent celles qui ont des couleurs chatoyantes ?

– En associant ces couleurs à un poison toxique.

Associer couleurs vives et toxicité

La plupart des crapauds et certaines « grenouilles » ont de grandes glandes productrices de poison, les glandes parotoïdes, situées sur les côtés de leurs têtes derrière les yeux, ainsi que d’autres glandes un peu partout sur le corps. Si les effets nocifs du poison ou de molécules répulsives sont immédiats, le prédateur stoppe son agression et l’Anoure peut s’échapper. Si les effets sont plus tardifs, le prédateur va apprendre à éviter cette espèce à l’avenir. Les cousines toxiques indiquent leur toxicité en se parant de couleurs vives, la coloration aposématique (coloration brillante permettant d’avertir les prédateurs du danger que représente la proie potentielle).

Les couleurs vives, ce sont celles qu’ont adoptées deux genres de Dendrobatidœ : les Dendrobates et les Phyllobates, grenouilles insectivores de quelques centimètres d’Amérique du Sud. Elles sont généralement rouges, orange ou jaunes, souvent avec des marques noires qui font contraste.

Nous, les Amphibiens sommes connus pour sécréter différents types de toxines : des aminés, des polypeptides et des protéines, des bufogénines, des alcaloïdes [la batrachotoxine, la tétrodotoxine, la pumiliotoxine B, l’histrionicotoxine, la pumiliotoxine C (décahydroquinoléines), la géphyrotoxine et l’épibatidine… L’épibatidine d’Epipedobates tricolor est 200 fois plus active que la morphine pour bloquer la douleur chez l’animal. Cependant, sa toxicité est trop forte pour l’utiliser comme analgésique chez l’homme].

Cependant, chez les cousines de la famille des Dendrobatidœ, on rencontre presque exclusivement des toxines de type alcaloïdes liposolubles actives sur le système nerveux.

La batrachotoxine, par exemple, s’oppose à la fermeture des canaux sodium situés au niveau de la membrane plasmique des cellules musculaires et nerveuses. L’influx de sodium provoque une dépolarisation de la membrane et altère le fonctionnement de la cellule. L’équivalent de seulement deux grains de sel de table (moins de 1 milligramme) de cette toxine, circulant dans la circulation sanguine d’une personne, peut causer la mort en quelques minutes.

Le rôle essentiel de ces toxines est d’assurer une défense contre nos prédateurs. Un prédateur qui capture un dendrobate dans sa gueule ressentira une sensation de brûlure et d’engourdissement suffisamment intense pour lui faire relâcher sa proie. Il n’y a aucun système actif d’inoculation, les Dendrobatidœ qui possèdent des toxines sont vénéneux mais pas venimeux.

Ce n’est pas le cas d‘Aparasphenodon brunoi et Corythomantis greeningi, les premières cousines venimeuses décrites, dotées d’un mécanisme d’injection du poison. Bien que ne mesurant que quelques centimètres, les deux cousines sont bien plus venimeuses que les vipères brésiliennes. Les deux espèces non seulement sécrètent du poison, mais ont des épines sur le crâne qui dépassent à travers la peau et injectent le venin dans l’attaquant potentiel. Un seul gramme de venin produit par A. brunoi suffit à tuer 80 personnes.

D’importants facteurs génétiques interviennent dans l’expression cutanée des toxines, le profil des alcaloïdes cutanés sera différent en fonction des genres et des espèces. Les Pseudophryne d’Australie (Pseudophryne corroboree et Pseudophryne pengilleyi), synthétisent leurs alcaloïdes elles-mêmes.

Il dépend également de l’âge : un têtard ne présente pas de toxines, des taux significatifs n’apparaissent qu’après la métamorphose.

Les dendrobates ont un système d’accumulation des alcaloïdes alimentaires. Ils obtiennent leur poison grâce aux fourmis et autres arthropodes qu’ils consomment.

Lorsqu’ils dévorent leur mue, alors très riche en alcaloïdes toxiques, ils les récupèrent. Ils perdent progressivement leur toxicité lorsqu’ils sont retirés de la forêt tropicale et de leur alimentation normale.

Une utilisation traditionnelle des dendrobates par certaines tribus amérindiennes consiste à les utiliser comme source de poison pour fabriquer des fléchettes empoisonnées.

Les Indiens Noanama choco et Embera choco, qui vivent à l’Ouest de la Colombie près du fleuve San Juan, utilisent Phyllobates bicolor et Phyllobates aurotœnia afin de réaliser leurs fléchettes. Les pattes de la malheureuse grenouille sont maintenues à l’aide d’une ficelle, puis un bâton spécial le « Siurukida » est introduit dans la bouche de l’animal, traverse son corps et ressort par l’un des membres postérieurs. Ce traitement fait transpirer la grenouille dont le dos se couvre de sécrétions blanchâtres. Les pointes des fléchettes sont roulées dans cette sécrétion. Parfois la grenouille est rapprochée du feu afin de stimuler la sécrétion.

D’après les Indiens, ces fléchettes conservent leur toxicité pendant 1 an ; mais ceux-ci renouvellent leur stock tous les 4 à 6 mois. Par ce procédé, une grenouille permet de confectionner environ 50 fléchettes.

Les Indiens Embera vivant près du fleuve Saija, à l’ouest de la Colombie également, utilisent Phyllobates terribilis d’une façon légèrement différente comme source de poison pour leurs fléchettes. Ils collectent ces grenouilles en forêt, les enferment dans un panier. Quand un Indien désire préparer des fléchettes, il prend le panier, un bâton, des feuilles vertes, ses fléchettes, et se rend dans une prairie. Il ouvre le panier et en laisse émerger une grenouille. Celle-ci est attrapée avec précaution entre deux feuilles et temporairement plaquée au sol par un bâton maintenu à l’aide du pied. La pointe de la fléchette est frottée plusieurs fois le long du dos, puis mise à sécher verticalement, la pointe empoisonnée vers le haut.

La combinaison des deux alcaloïdes toxiques que sont la batrachotoxine et la homobatrachotoxine est extrêmement puissante, et une grenouille peut fournir suffisamment de poison pour tuer 22 000 souris!

Notez qu’Allobates zaparo est une maligne. Elle n’est pas toxique, mais sa livrée mime l’apparence de deux espèces toxiques qui partagent son aire de répartition.

Si la plupart des espèces dépendent de structures contrôlant la couleur de leur peau, appelées chromatophores, d’autres, 250, qui ont une peau presque translucide (ici Hyalinobatrachium dianœ) et donc peu de chromatophores, peuvent utiliser une approche différente. Le genre Hyalinobatrachium (hyalin batracien, « grenouille transparente comme du verre », », du grec ὑάλινος hualinos, « fait de verre ») se distingue par l’abdomen transparent qui donne une image unique des organes internes.

Chez Boana punctata, la grenouille arboricole à pois d’Amérique du Sud, la verdeur, que l’on retrouve dans le liquide lymphatique, les tissus mous et même les os, provient « d’une astucieuse solution biochimique ». La plupart de ces cousines possèdent un taux très élevé de pigment biliaire appelé biliverdine, un sous-produit de décomposition des vieux globules rouges, responsable de la couleur verdâtre parfois observée dans les ecchymoses. Elle est normalement considérée comme une toxine qui doit être filtrée par le foie et rapidement excrétée, et non stockée en grandes quantités (jusqu’à 200 fois les niveaux des cousines équipées de chromatophores).

Chez cette grenouille, la biliverdine existe aux côtés d’une protéine BBS (biliverdin-binding serpin) agissant sur la couleur des amphibies mais servant aussi d‘inhibiteur. Elle rend la biliverdine moins toxique et elle ajuste son absorption de la lumière, créant ainsi la bonne nuance de vert.

Sous un éclairage normal, Hypsiboas punctatus arbore une palette atténuée de verts, de jaunes et de rouges. Mais tamisez les lumières et allumez l’éclairage ultraviolet, et ce petit amphibien dégage une lueur bleue et verte brillante.

La capacité d’absorber la lumière à de courtes longueurs d’onde et de la réémettre à de plus grandes longueurs d’onde est appelée fluorescence. Comme la fluorescence nécessite une absorption de lumière, cela ne se produit pas dans l’obscurité totale. Hypsiboas punctatus utilise des molécules fluorescentes totalement différentes de celles que l’on trouve chez d’autres animaux. Trois molécules – hyloin-L1, hyloin-L2 et hyloin-G1 – dans le tissu lymphatique, la peau et les sécrétions glandulaires sont responsables de la fluorescence verte. Les molécules contiennent une structure cyclique et une chaîne d’hydrocarbures, et sont uniques parmi les molécules fluorescentes connues.

Antibiotiques naturels

Certaines toxines ont probablement également un rôle antifongique et antibactérien. Pour nous les Anoures, c’est une question de vie ou de mort. Nous respirons et buvons par notre peau, et certaines d’entre nous passent la majorité de leur vie dans des eaux remplies de microbes.

Un chimiste de l’Université de Moscou, Albert Lebedev, s’est intéressé à ces sécrétions. Il a grandi à la campagne, là où nombre de ses compatriotes élevaient encore des vaches. Il fut marqué par le fait que, dans certaines provinces de la Russie, la tradition voulait qu’on plaçât une grenouille dans le seau contenant le lait, ce qui l’empêchait de tourner. Il faut croire que ces fermiers savaient ce qu’ils faisaient, car des recherches ont montré que ces amphibiens sécrètent par leur peau des peptides ayant une action antimicrobienne.

De fait, plus les scientifiques étudient ces sécrétions, plus ils découvrent de composés. Ils peuvent être antifongiques, antiviraux, antibactériens, anti-tumoraux ; il peut s’agir de neuropeptides, d’analgésiques… Donc, de composés dotés de nombreuses fonctions différentes.

« Ce qui est étonnant, c’est qu’il n’y a pas deux grenouilles qui produisent le même mélange. Elles sont toutes différentes, et merveilleusement adaptées pour faire face aux microbes auxquelles elles sont confrontées », explique M. Zasloff.

Cet Américain, à l’université Georgetown à Washington, cherche à mettre au point un médicament permettant de traiter les infections du pied chez les diabétiques, basé sur l’un des peptides de la Grenouille cornue d’Afrique. Dans les années 1980, il procédait à l’ablation chirurgicale des ovaires de grenouille pour ses recherches aux Instituts Nationaux de la Santé (NIH), aux États-Unis. Il a remarqué que lorsqu’il replongeait ses grenouilles dans leur aquarium grouillant de microbes, leurs plaies se cicatrisaient rapidement, au lieu de s’infecter. Des analyses plus poussées ont montré que la peau de ces grenouilles produit une substance antimicrobienne. Cela a amené à une autre découverte : certaines espèces de grenouilles produisent des mélanges d’antibiotiques puissants.

Conclusion

Le monde des Anoures se révèle fascinant et très diversifié. Des espèces nouvelles sont régulièrement répertoriées : issues de contrées sauvages ou bien petites grenouilles dont l’analyse génétique à montré qu’elles étaient des espèces à part entière. Un animal « primitif » ? Cette rapide ébauche laisse entrevoir une prodigieuse Intelligence conceptrice. Les mots bien connus de la Genèse : « Et Dieu créa » ויברא , « Et Dieu fit » ויעש, « selon son espèce » למינה [Gn 1, 21 & 25], prennent ici un relief nouveau.

En science, la notion d’espèce repose sur plusieurs critères qui s’appliquent tous ensemble : critère de ressemblance (morphologique, anatomique, physiologique, comportemental…) ; critères reproductifs (les individus d’une même espèce sont interféconds et à descendance interféconde ; ils sont isolés sur le plan reproductif des autres groupes similaires) ; critère écologique (l’espèce occupe un biotope bien caractérisé ou niche écologique) ; critère temporel (les individus d’une même espèce ont un groupe ancestral commun dont ils peuvent différer via la microévolution pour donner, par exemple, les races).

La reproduction sexuée permet la transmission des caractéristiques de l’espèce de génération en génération.

Ce qui ressort le plus ici, c’est le critère écologique : l’animal est en lien très étroit avec son écosystème. Une espèce ne vit et ne subsiste que dans un biotope très précis. On voit mal, ainsi, comment la macroévolution pourrait satisfaire à la fois à l’exigence du biotope et à la barrière constituée par l’espèce.

L’analyse des facteurs étant à l’origine de la disparition d’espèces d’Anoures ou les menaçant indique qu’ils concernent principalement la dégradation de la niche écologique (destruction de l’habitat, espèces invasives, contaminations chimiques, perturbateurs endocriniens [agents exogènes pouvant interférer dans la synthèse, la sécrétion, le transport, l’interaction, l’activité ou l’élimination des hormones naturelles, qui sont impliquées dans le maintien de l’homéostasie, de la reproduction, du développement ou du comportement] comme les contraceptifs et les pesticides retrouvés dans l’eau !). Cette disparition ne découle-t-elle pas d’un rejet de Dieu ? L’homme ne se comporte plus comme un intendant soigneux, mais veut se rendre maître et possesseur de la nature. L’oubli de Dieu est à l’origine de toute faute. La reconnaissance du Créateur est non seulement un secours pour préserver les créatures, mais aussi et surtout une question de Vie ou de Mort…

Sources :

* DeYOUNG Don Dr, « Asticky solution », Answers Magazine, 4 août 2019 ; https://answersingenesis.org/amphibians/a-sticky-solution/

* McDORMAN Perry & Stephanie, « Poison Dart Frogs-Drop Dead Gorgeous »,Answers Magazine, 30 août 2012 ;

* https ://fr.wikipedia.org/wiki/Grenouille

*http ://blog.cpi-plongee.fr/Documents/Bio/grenouilles.pdf

*http ://rsif.royalsocietypublishing.org/content/14/127/* www.big-animals.com/fr/amphibie/grenouille/

* https ://www.maxisciences.com/grenouille/les-grenouilles-ne-sautent-pas-toutes-de-la-meme-maniere_art32991.html

*www.sciencesetavenir.fr/animaux/reptiles-et-amphibiens/langue-de-grenouille-un-adhesif-ultra-rapide-et-ultra-collant_110300

https ://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rsta.2019.0131; MENG Fandong et al., « Biomimétique de l’adhésion des grenouilles arboricoles : opportunités pour le développement de nouveaux adhésifs intelligents qui adhèrent dans des conditions humides “, 2019

* http ://geckonidae.e-monsite.com/pages/i-les-differents-types-d-adherence/page-2.html

MUJUMDER Abhijit et al., « Microfluidic Adhesion Induced by Subsurface Microstructures », Science 318 (5 848) : 258-261, 2007.

* www.biomimesis.fr/le-crapaud-crucifix-petit-mais-collant/

* SENEVIRATHNE G., GARG S., KERNEY R., MEEGASKUMBURA M. & BIJU S. D., « Déterrer les têtards fossoriaux de la famille des grenouilles dansantes indiennes Micrixalidœ », PLoS ONE 11 (3), 2016 : e0151781. doi: 10.1371 / journal.pone.0151781 ;

* https://scinews.ro/micrixalus-broastele-dansatoare-din-india/

*https://news.mongabay.com/2016/03/researchers-unearth-the-surprising-secret-of-indias-dancing-frogs/

* https://www.nature.com/news/first-fluorescent-frog-found-1.21616

* BCPST 1e année, Dunod, p. 346 : /espèce

* BCPST 2e année, Dunod, p. 452 : /biomasse

* https://sciences.brussels/printemps/download/2016/dossier_pedagogique/31.pdf

* https://couleur-science.eu/?d=c102e1–cest-quoi-un-fluide-newtonien-non-newtonien

* http://wiki.scienceamusante.net/index.php/Fluides_non-newtoniens

* http ://lasciencesimplement.fr/la-communication-chez-les-grenouilles/ ; SERRE-COLLET Françoise, Grenouilles, Crapauds et Cie. Parlez-moi d’anoures…, Versailles, Éd. Quœ, 2017, préface de Marc Giraud ;

* REGNAULT Christophe, Désordres métaboliques et conséquences multigénérationnelles liés à l’exposition aux perturbateurs endocriniens chez un modèle d’amphibien (Xenopus tropicalis), thèse soutenue le 18 mars 2016, Univ. Grenoble Alpes ;

Appendice : Les déserts les plus arides possèdent des Anoures bien adaptés à la pénurie d’eau. Cyclorana platycephala [le Larousse 1976 disait Notaden], un Crapaud propre à l’Australie, véritable outre gonflée de liquide, est bien connu des Aborigènes qui savent le répérer sous le sable et boivent son contenu sans dégoût. Les téguments de ces Bufonidés attirent l’humidité atmosphérique ambiante et la concentrent dans les sacs lymphatiques dorsaux et la vessie, ce qui leur permet de vivre dans les régions les plus arides. Ils n’en ont pas moins besoin d’eau libre pour se reproduire et, comme il ne pleut que tous les 20 ans dans la région où ils vivent, ils ne se reproduisent que tous les 20 ans. Heureusement pour l’avenir de l’espèce, leur longévité est exceptionnelle.

1 Du grec αἵρεσις haïrésis, «action de prendre, de choisir », qui suggère l’idée de choix : choix dans la vérité. Dans le cas ci-dessous, la mentalité évolutionniste se focalise sur la respiration pulmonaire, alors que la respiration cutanée est primordiale. Une grenouille peut très bien vivre plusieurs mois sans poumons.