Partager la publication "Les atouts de la Grenouille (Ire partie)"

Par Primavere Bruno

Les atouts de la Grenouille (Ire partie)

Bruno Primavère

Résumé : L’observation fine d’un être vivant, telle la Grenouille, fait apparaître plus d’un système à « complexité irréductible », ce dont le mécanisme darwinien « mutations aléatoires et sélection » ne saurait rendre compte. Étant donné la prodigieuse diversité du vivant, il n’est pas toujours aisé de s’en apercevoir, sinon à l’aide de la biologie moléculaire. La métamorphose du têtard en grenouille ne fait souvent que nous impressionner. C’est oublier un peu vite que derrière toutes ces transformations, il y a l’admirable pensée du Concepteur qui, pour employer le langage de la musique, fait des variations sur un thème défini. Les propriétés étonnantes et si diverses manifestées au sein de l’ordre des Anoures, certaines étant ici décrites, invitent à rendre tout honneur et toute gloire à cette Intelligence conceptrice qui se manifeste ainsi à nous. À méditer…

Me connaissez-vous ? Je suis un personnage important du folklore populaire ou enfantin. Certaines de mes « cousines »1 sont élevées pour consommer la chair de leurs cuisses ou pour l’expérimentation. Je suis par ailleurs incontournable car ma métamorphose, du stade larvaire au stade adulte, fait de moi la vedette de vos manuels de biologie. Je suis un amphibien insectivore ou carnivore suivant mon espèce, et je me nourris de petites proies vivantes. Je suis obligée de les avaler tout entières car je ne peux pas les mâcher.

J’attrape le plus souvent mes proies grâce à ma langue visqueuse que je lance. Je ne suis pas un chasseur. Je suis très patiente, j’attends qu’une proie vienne à moi ! J’apprécie les milieux humides.

Vous êtes donc une grenouille, allez-vous dire !

Oui, une Rainette ou grenouille arboricole, appartenant à la famille des Hylidés, pour être plus précis. Le terme grenouille est un nom commun attribué, au sens large, à des quadrupèdes de l’ordre des Anoures [du grec ἀν an, alpha privatif avec n euphonique, et οὐρά oura, « queue » = sans queue]. La grenouille « vraie » appartient à la Famille des Ranidœ. Vos classifications me rangent parmi la Classe des Amphibiens avec deux autres Ordres : les Apodes et les Urodèles. J’avoue que je n’apprécie pas trop. J’aimerais que vos transformistes m’expliquent comment la mutation-sélection a réalisé l’avènement d’un nombre de vertèbres si variable : il dépasse 200 chez les Apodes, atteint 100 chez certains Urodèles et tombe à 6 chez quelques Anoures (chez la majorité des espèces, on compte 8 vertèbres présacrées, une vertèbre sacrée – la 9e – et un urostyle [du grec οὐρά oura, « queue », et στῦλος stulos, « colonne »], os impair allongé dérivant de la fusion d’une douzaine de vertèbres caudales). Nous, les Anoures, nous glorifions de posséder la colonne la plus spécialisée de tous les vertébrés.

Amphibie ??!

Amphibie [du grec ἀμφί-βιος amphi-bios, « vie dans deux éléments »] définit une créature ayant un double mode d’existence, à savoir qui vit indifféremment sur terre ou dans l’eau. Cette dualité est théoriquement de règle chez les Amphibiens donc chez les Anoures. Mais il y a des exceptions nombreuses : certaines espèces, à l’état adulte, sont uniquement aquatiques tandis que d’autres sont exclusivement terrestres. Pourtant, je suis pour les paléontologues, influencés par l’idéologie dominante, l’exemple parfait du passage du monde aquatique au monde terrestre.

Notre point commun résiderait dans la nécessité de disposer, au stade larvaire où vous nous appelez un « têtard », d’au moins une petite flaque d’eau pour achever notre développement. Là, plus de 98 % de ces œufs ne donneront pas naissance à un adulte et serviront essentiellement de nourriture aux insectes de l’écosystème : larves de libellules, dytiques et autres insectes aquatiques. J’ai dit « résiderait », car il y a des Anoures dont les têtards ne vivent pas dans l’eau ! Ils appartiennent principalement à la Famille des Micrixalus.

Les têtards des Micrixalus vivent sous terre sous des lits de sable et de gravier. Ils ont plusieurs adaptations pour la vie sous terre, y compris de minuscules yeux recouverts de peau sur le dessus de leur tête (mes têtards aquatiques ont les yeux situés plus sur le côté) et des muscles bien développés pour se déplacer dans les sédiments à des profondeurs de 10 à 40 centimètres. Parce que les femelles enterrent immédiatement les œufs fécondés, la survie de ces espèces dépend beaucoup du niveau des précipitations ou du cours d’eau près duquel elles vivent.

Nous voyons ici les limites de votre classification taxonomique (a fortiori celles de la phylogénétique) : peut-on en effet parler d’Amphibiens ?

Je vous signale, entre autres confidences, que les espèces fossiles ressemblent beaucoup aux formes actuelles…

Les Anoures aquatiques sont peu abondants : les Pipa et les Telmatobius habitent l’Amérique du Sud, et les Xenopus et les Hymenochirus sont propres à l’Afrique tropicale. Chez les Telmatobius des grands lacs andins, les sacs lymphatiques, qui atteignent des dimensions énormes, font fonction d’organes respiratoires annexes et leur permettent de vivre à grande profondeur (jusqu’à 50 mètres) sans remonter respirer à la surface. Ils conservent le système latéral du stade larvaire, destiné à la perception des vibrations à basse fréquence du milieu aquatique. Il s’agit de petites cryptes épidermiques alignées renfermant des cellules sensorielles.

Le plus grand de ces alignements intéresse tête et tronc et constitue la ligne latérale. Le système latéral est sensible aux variations de pression dans l’eau et apprécie donc à la fois les mouvements d’animaux à distance (prédateurs ou proies) et la profondeur à laquelle se trouve le Têtard ou la « Grenouille » adulte.

Une bonne moitié des Anoures mènent, comme moi, une vie arboricole : ils sont du type « Rainette ».

Beaucoup de ces Batraciens arboricoles ne descendent jamais à terre. Presque tous pondent sur des feuilles ou des rameaux surplombant une nappe d’eau. Leurs œufs sont simplement collés sur la face inférieure d’une feuille, ou noyés dans une masse d’écume battue en neige par les pattes postérieures de la femelle.

C’est notamment le cas des Chiromantis, un genre africain de la Famille des Rhacophoridés dont les Têtards se développent rapidement au sein de cette espèce de meringue, puis liquéfient celle-ci grâce à un enzyme qu’ils produisent eux-mêmes et tombent dans l’eau, où s’achève leur vie larvaire. Après leurs métamorphoses, ils sortent de l’eau, mènent pendant quelques jours une vie errante aux alentours, puis grimpent dans les arbres où s’écoulera désormais leur existence. Chiromantis rufescens pond dans les arbres, au-dessus d’un trou d’eau dans lequel les têtards doivent tomber à l’éclosion sous peine de mort. Le nid étant parfois situé à 20 m de hauteur, cela pose un sérieux problème de repérage.

Le type fouisseur est assez répandu chez les Anoures.

Ces cousins-là ont généralement un corps arrondi, des membres courts, une petite tête aux yeux renflés et des pattes de derrière adaptées pour creuser. La tête – dont les éléments, réduits, sont très renforcés et soudés les uns aux autres – fore la terre et le reste du corps suit. Beaucoup s’abritent dans des cavités naturelles, mais nombre d’entre eux creusent eux-mêmes leur terrier. Un exemple extrême est Nasikabatrachus sahyadrensisqui passe presque l’intégralité de sa vie sous la surface du sol. Il en émerge brièvement durant la mousson pour se reproduire dans des mares temporaires. Il a une minuscule tête avec un museau pointu et un corps globuleux. Du fait de son existence souterraine, il a été décrit scientifiquement pour la première fois en 2003, et n’était connu auparavant que par la population locale.

Les déserts les plus arides possèdent des Anoures bien adaptés à la pénurie d’eau. Cyclorana platycephala, un Crapaud propre à l’Australie, véritable outre gonflée de liquide, est bien connu des aborigènes qui savent le repérer sous le sable et boivent son contenu sans dégoût.

Comme chez les Notaden, leurs téguments attirent l’humidité atmosphérique ambiante et la concentrent dans les sacs lymphatiques dorsaux et la vessie, ce qui leur permet de vivre dans les régions les plus arides.

Ils n’en ont pas moins besoin d’eau libre pour se reproduire et, comme il ne pleut que tous les 20 ans dans la région où ils vivent, ils ne se reproduisent que tous les 20 ans. Heureusement pour l’avenir de l’espèce, leur longévité est exceptionnelle.

Cyclorana alboguttata entre régulièrement en estivation durant la saison chaude et sèche en Australie, survivant dans un état de dormance sans accéder à la nourriture ni à l’eau pendant neuf à dix mois de l’année ! Elle s’enterre sous le sol et s’enferme dans un cocon protecteur formé par sa mue. Son métabolisme est modifié et l’efficacité opérationnelle des mitochondries est améliorée.

Nous sommes nombreuses à être de piètres nageuses. Pour prendre un exemple, les Dendrobatidœ, bien que faisant partie de la Classe des amphibiens, peuvent se noyer dans un bac d‘eau. Il y a deux périodes particulièrement critiques : la fin de la métamorphose, avec le passage de la vie aquatique à la vie terrestre, et les combats incessants entre adultes.

Antigel

Nous, les Anoures [le nombre total d’espèces connues d’amphibiens est d’environ 7 000, dont près de 90 % sont des Anoures (à comparer avec les mammifères : environ 5 000 espèces) ; Wikipedia indique 4 810 espèces. Les données sont variables : certaines espèces disparaissent, d’autres sont nouvellement répertoriées], sommes des animaux tropicaux, et notre nombre diminue rapidement au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’équateur. Nous sommes, en effet, hétérothermes, c’est-à-dire que notre organisme se maintient à la température du milieu qui nous entoure. Ce phénomène implique un ralentissement, puis une cessation de l’activité lorsque la température s’abaisse au-dessous d’un certain seuil. Les zones tropicales et équatoriales humides, nous permettent une activité quasi permanente.

Nous utilisons efficacement notre alimentation en dépensant peu d’énergie pour les processus métaboliques et nous transformons en biomasse2 tout ce que nous pouvons.

Pour nous réchauffer, nous nous plaçons au soleil ou sur une surface chaude, mais si nous risquons de nous déshydrater à cause de la chaleur, nous nous abritons à l’ombre et adoptons une posture limitant l’exposition de notre peau à l’air desséchant. La variation de couleur de notre peau joue aussi un rôle dans la thermorégulation, et nous pouvons légèrement la faire varier pour nous adapter à la température.

Dès qu’il commence à faire froid, nous perdons beaucoup de notre vitalité et devenons comme à demi-endormies. Nous nous terrons alors dans le sol, dans la boue des rivières, où nous n’avons, jusqu’au retour du printemps, qu’une vie latente. Dépensant très peu d’énergie, nous pouvons jeûner très longtemps. Dans leur environnement naturel, des cousines sont quelquefois prises par la glace lorsqu’elles hibernent dans la vase du fond des mares.

Dans les régions les plus froides, plusieurs d’entre nous hibernent l’hiver. Bufo americanus creuse un terrier et bâtit un « hibernaculum » [du latin hibernare, « hiverner »] où il peut entrer en dormance. Rana catesbeiana coule au fond de la mare ou de l’étang dans lequel il vit.

Il est à moitié enseveli dans la vase, mais toujours capable d’absorber l’oxygène dissout dans l’eau. Son métabolisme se ralentit et il vit sur ses réserves énergétiques.

Certaines cousines peuvent même survivre à la congélation. Les Rana Sylvatica peuvent survivre 2 semaines à -8 °C, cœur et respiration à l’arrêt, 65 % de leur eau changée en glace. Des cristaux de glace se forment sous la peau et dans les cavités de leur corps, mais les organes essentiels sont protégés des dégâts de la congélation par leur forte concentration en glucose. Le Créateur nous a dotées d’un antigel naturel (le glucose, parfois le glycérol) pour préserver nos organes internes. L’augmentation de sa concentration dans le sang nous sauve ! Après décongélation et un temps de torpeur qui peut durer quelque temps, les Rana Sylvatica retrouvent une vie normale.

Vos savants utilisent cette propriété : de malheureuses cousines sont congelées puis décongelées avant de périr lors d’une expérience de laboratoire.

Vous, homéothermes, vous disposez d’une température interne constante, proche des valeurs d’efficience maximale de vos enzymes. Quant à nous, sous les tropiques, le problème n’est pas trop compliqué. Je vous laisse méditer sur ce qu’il en est pour ma cousine canadienne Rana Sylvatica…

Championne du saut

Notre taille varie de 30-40 cm (grenouille Goliath du Cameroun) à 7,7 mm de long pour Paedophryne amauensis récemment découverte : le plus petit vertébré au monde.

Encore plus petite que les Mini Mum, Mini Scule et Mini Ature ! Je vous fais remarquer qu’elles tiennent sur l’ongle de votre pouce.

Comme elles sont petites, elles n’ont été répertoriées que récemment. Elles semblent remarquablement semblables et il devient alors facile de sous-estimer leur diversité. Pourtant, elles présentent des différences aussi bien génétiques que morphologiques et ce sont ces variations qu’ont mis en lumière des chercheurs. Pædophryne amauensis vit sous le couvert de litière de feuilles mortes dans le Sud-Est de la Nouvelle-Guinée et aurait pour caractéristique, curieuse pour un Amphibien, de ne pas avoir de stade larvaire en forme de Têtard !

Je me demande comment vos transformistes expliquent son avènement. La « lutte pour l’existence » rend improbable une apparition « par hasard ». Je préfère suivre la sagesse des Anciens, qui se fiait à un ouvrage historique [Gn 1, 3. 6 & 14], qui parle du « Fiat » (en lat. « que cela soit ! » ; en hébreu יהי yehy !) de Dieu créant par sa Parole l’univers, puis tous les vivants, chacun « selon son espèce ».

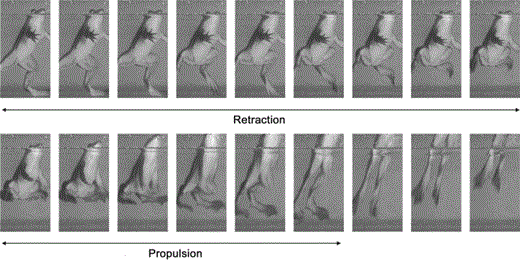

Alors que nos membres antérieurs sont courts, nos membres postérieurs sont puissants et adaptés au saut comme à la nage. Tous les muscles participent à l’action de sauter, et seuls quelques petits muscles ont la charge de ramener la patte dans sa position de départ et de maintenir cette posture.

Les principaux muscles de nos pattes postérieures représentent 17 % de notre poids total.

Grâce aux puissants muscles extenseurs de nos pattes postérieures, nous pouvons sauter haut et loin. Le pied prend appui sur le sol, les muscles se contractent, l’effort est transmis à la ceinture pelvienne, l’atterrissage est amorti par les pattes antérieures. Notre cuisse, notre jambe et notre pied ont une longueur presque identique ce qui fait qu’au repos, ils sont repliés en Z, un ressort tout prêt à se détendre pour nous catapulter dans les airs. Nos puissants muscles dorsaux maintiennent la colonne vertébrale et empêchent toute flexion latérale du tronc. Nos membres sont munis de muscles courts profonds et de muscles longs superficiels. L’ensemble nous permet de belles performances.

Nous battons tous les records : nous sommes les vertébrés qui sautons le plus loin par rapport à notre taille. [Précision importante : ce ne sont ni la puce ni l’antilope !]. Ma cousine, la Grenouille taureau, peut sauter de 9 à 20 fois sa longueur. Quant à moi, la Rainette (5 cm environ), j’avoue modestement que j’atteins 36 fois ma longueur.

La Grenouille fusée d’Australie, Litoria nasuta [à droite], 5,5 cm, est capable d’effectuer des sauts de 2 mètres de haut, près de 50 fois la longueur de son corps. Pour vous faire une idée de ce que cela représente, imaginez qu’une personne mesurant 1,80 m fasse un saut de 90 mètres de haut !

Mes cousines qui possèdent des pattes avant et arrière palmées, par exemple Rhacophorus reinwardti, la grenouille volante de Java, peuvent planer dans les airs.

Si elles s’élancent du haut d’un arbre, en écartant les doigts, étendant les membres et déployant leurs bandes de peau, elles arrivent à planer sur des distances considérables. Pendant le vol plané, elles peuvent changer de direction et naviguer ainsi entre les arbres sur des distances pouvant atteindre 15 m (cas de Rhacophorus nigropalmatus), en chutant avec un angle inférieur à 45° par rapport à l’horizontale. Bien utile pour échapper aux prédateurs !

Une étude dela Grenouille léopard (Rana pipiens) indique que la puissance produite durant un saut dépasse parfois celle que le muscle peut théoriquement produire. Lorsque le muscle se contracte, l’énergie est tout d’abord transférée vers le tendon étiré qui entoure l’os de la cheville. Ensuite, les muscles s’étirent à nouveau tandis que dans le même temps le tendon libère son énergie telle une catapulte afin de produire une puissance d’accélération dépassant les capacités musculaires.

Nos sauts sont bien plus complexes qu’il n’y paraît : des recherches menées par Marta Vidal-Garcia [une évolutionniste !] de l’Australian National University signalent que la qualité de notre saut dépend de notre environnement, du moins de notre morphologie. Nous ne sautons pas toutes de la même manière : chaque espèce a différentes aptitudes et techniques.

Alors que les grenouilles arboricoles sont capables de sauter très haut sur de courtes distances, les grenouilles aquatiques peuvent effectuer de très longs sauts, tout en restant proches du sol. En revanche, les sauts des grenouilles « terrestres » sont courts et bas. Ces grenouilles ont un corps plutôt ramassé et de petits membres, qui les aident à minimiser la perte d’eau au travers de leur peau perméable.

Évoluant dans l’eau, les grenouilles aquatiques ont un corps plus aérodynamique, avec des membres plus longs, et palmés à l’arrière. Cela leur permet de nager plus vite, mais aussi d’effectuer, par exemple, de longs sauts pour échapper à leurs prédateurs.

Euphlyctis cyanophlyctis a la capacité de sauter en dehors de l’eau à partir d’une position flottante à la surface.

La toute petite Rainette grillon (Acris crepitans) peut traverser une mare avec une série de courts sauts rapides à la surface de l’eau.

Les grenouilles arboricoles n’ont pas besoin d’avoir les pattes palmées. J’ai, moi la Rainette, des sortes de petits coussinets collants au bout de mes doigts, pour m’aider à m’accrocher aux troncs, brindilles et feuilles, dont je vous reparlerai. Il existe, chez nous les Anoures, une telle diversité qu’il est difficile d’établir une règle générale.

Pas difficile à contenter

Nous les Anoures, nous changeons de régime alimentaire lors de notre croissance. Si, têtards, nous étions en général végétariens (herbivores, planctonophages) ou omnivores (œufs non fécondés, etc.), adultes nous devenons principalement carnassiers3 et ne mangeons pratiquement que des proies vivantes.

La spécialisation alimentaire est assez courante. Nous capturons toutes les proies que nous pouvons déglutir.

La dimension de ces dernières dépend donc de notre propre taille.

La gamme des proies comprend toutes sortes d’Invertébrés, des Poissons, des Serpents, des Oiseaux, des Rongeurs et même des Amphibiens.

Nous ne distinguons pratiquement pas les objets immobiles : c’est le mouvement de la proie qui déclenche notre réflexe de capture. Lorsqu’un objet (ou son ombre) est gros et se rapproche, nous le percevons comme un prédateur éventuel et nous nous enfuyons.

Lorsqu’un petit point sombre ou brillant s’éloigne ou se rapproche, nous projetons notre langue pour le happer.

– Mais comment ?

Étant donné que ma tête est aplatie et attachée au corps par un cou large et court, je ne peux pas tourner la tête. Heureusement, mon champ visuel est particulièrement vaste. Mes yeux saillants (qui permettent à mes cousines aquatiques de pouvoir voir sans être vue lorsqu’elles se trouvent immergées dans l’eau) et globuleux procurent une vision binoculaire sur un champ de 100° devant et un champ visuel total qui va jusqu’à 320°-360°. Ils sont protégés par 3 paupières : une paupière inférieure mobile qui recouvre l’œil, plus développée que la paupière supérieure ; la membrane nictitante, transparente, qui se place devant l’œil lorsque l’une de nous est sous l’eau.

Tout stimulus mobile sera détecté, mais sa reconnaissance demeure rudimentaire, puisque je n’ai une vision nette que des objets situés à moins de 1 mètre de mon museau ! Néanmoins, j’analyse bien deux paramètres du stimulus, en plus de la mobilité : le contraste (par exemple un objet noir sur un ciel bleu) et la taille. L’accommodation ne se fait pas par déformation du cristallin, mais par déplacement de celui-ci.

Après une recherche active et un repérage visuel, je m’aligne avec la proie et je la capture par projection vers l’avant de tout le corps et engluement par ma langue très rapide. Les proies non consommables et les éléments du décor sont rejetés après préhension. La perception de la nature des aliments est surtout olfactive.

Le happement, qui peut être précédé d’une poursuite, s’effectue lorsque la proie est environ à 30 cm de mon museau. Je saute vers elle, ouvre ma large bouche et dégaine ma langue. Elle est, en général, enroulée dans la bouche, libre à l’arrière et fixée à la mandibule à l’avant. Elle peut être lancée et rétractée à grande vitesse.

Notez que, pour certaines cousines, la langue est complètement fixée au plancher de la bouche, les bords latéraux seuls n’étant pas attachés ; d’autres n’en ont tout simplement pas et amènent les aliments dans leur bouche avec les doigts.

Lorsqu’on a une langue protractile, comme moi la Rainette, cela facilite l’opération de capture. Le happement implique le fonctionnement coordonné d’un ensemble de plusieurs voies motrices. Grâce à Dieu, si mon système nerveux n’est pas développé, il est du moins efficace : mon encéphale est petit, les centres encéphaliques les plus développés sont ceux en rapport avec les organes des sens (bulbes olfactifs, lobes optiques), alors que le cervelet, siège de l’activité motrice, est réduit à un simple bourrelet. On ne dénombre chez nous, les Anoures, que 10 paires de nerfs crâniens.

(suite au prochain numéro)

1 On utilisera ce terme par commodité pour tous les Anoures, même s’il s’agit d’une Famille différente au sein de cet Ordre.

2 Biomasse : toutes sortes de molécules formant la masse des êtres vivants. Elle rassemble plusieurs millions de types moléculaires.

3 Il y a des exceptions qui confirment la règle : la grenouille brésilienne Xenohyla truncata a un régime alimentaire en partie composé de fruits dont elle disperse les graines par défécation.