Partager la publication "À propos du Voile de Manoppello"

Par Clercq Jean-Maurice Dr

Résumé : Le Voile de Manoppello, décrit avec nombre d’indications historiques dans Le Cep n°72 (septembre 2015), reste d’origine mystérieuse. La thèse qui en ferait le Voile de Véronique conservé au Vatican est critiquable. Le Dr Jean-Maurice Clercq s’attache ici à la question par des considérations anthropométriques telles qu’utilisées en médecine médico-légale. Reposant sur des mesures et des proportions, cette technique est objective. Il en résulte que la comparaison avec le Linceul de Turin fait apparaître des différences significatives. L’Auteur conclut en faveur d’une peinture à pigments très dilués, analogue à la peinture sur soie.

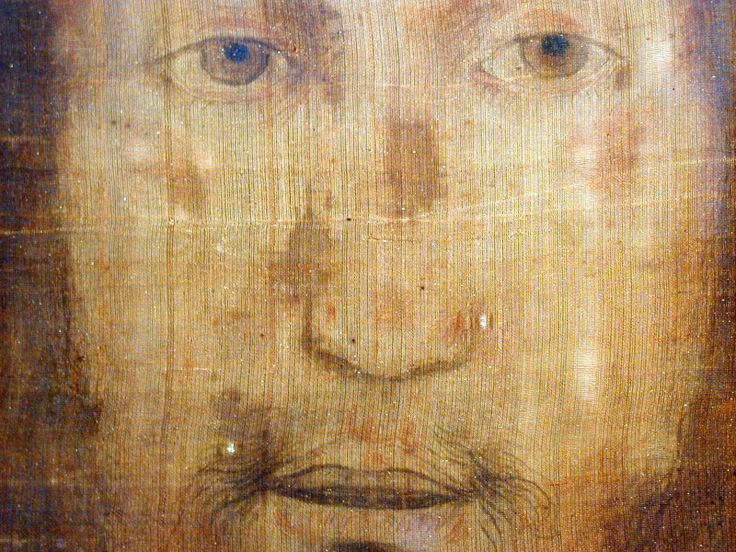

Il s’affirme beaucoup de choses sur le Voile de Manoppello, mais en fait il ne se trouve pas ou peu d’analyses ou d’approches scientifiques confirmées concernant ce voile, ce qui devrait modérer bon nombre d’affirmations que l’on peut lire parfois au sujet de cette relique. Ce voile est un textile de 17,5 x 24 cm tissé en « soie marine » composé du byssus d’un bivalve de grande taille, la grande nacre, mollusque autrefois très abondant. Cette soie est composée de filaments très fins, opalescents, bruns dorés servant à réaliser des textiles de petites dimensions très prisés il y a quelques siècles.

Les écrits du jésuite Heinrich Pfeiffer sur le Voile ont permis de le faire découvrir au grand public en 1999. Selon la tradition, ce voile aurait fait son apparition publique en 1506, donné anonymement par un pèlerin. En 1638, il aurait été remis aux capucins du monastère de Manoppello dans les Abruzzes italiennes. La première documentation sur ce voile date d’une quarantaine d’années après son aparition publique (1540-1546). H. Pfeiffer affirme qu’il s’agirait du voile de Véronique dont l’image serait apparue directement et miraculeusement au contact de la face de Jésus lors de la Passion.

Ce père jésuite reconstitue également tout le mystérieux passé de la toile, mais sans proposer de documentation sérieuse, de sorte que bon nombre d’historiens le contestent et affirment que ce voile pourrait certainement avoir été produit au XVIe siècle.

Sont avancés comme preuves d’authenticité de l’image du Voile de Manoppello, supposée avoir été formée miraculeusement au contact de la tête du Christ, les deux arguments suivants :

- la superposition photographique parfaite des deux images du visage provenant du Voile de Manoppello et de la Sainte Face du Linceul de Turin ;

- l’absence de pigment de couleur à la lumière ultra-violette, mais, sur ce sujet, il y aurait des analyses contradictoires.

Le 1er septembre 2006, le pape Benoît XVI se rendit en pèlerinage à Manoppello pour marquer le cinquième centenaire de l’arrivée du voile. Évidemment, cette démarche a contribué à renforcer le caractère d’authenticité attribué au voile de Manoppello depuis les écrits du père Pfeiffer, mais n’apporte aucun argument scientifique supplémentaire.

Dans la présente étude, nous allons reprendre et examiner la valeur de ces deux arguments.

- Pour notre part, ayant effectué une étude exhaustive des proportions de la Sainte Face de Jésus, telles qu’elles nous sont livrées par le Linceul de Turin1, nous avons cherché à refaire la même étude sur le voile de Manoppello et à comparer les résultats obtenus avec ceux de la Sainte Face du Linceul. Cela devrait argumenter valablement au sujet de notre premier point.

- D’autre part, pratiquant des activités artistiques classiques dans différentes disciplines (huile, pastel, aquarelle, enluminures, etc.) et ayant un certain nombre d’amis artistes dans d’autres disciplines (peinture sur soie, tissage, etc.), nous avons décidé d’examiner l’hypothèse d’une œuvre peinte sur soie de byssus, afin de vérifier si l’image du Voile présente ou non les caractéristiques techniques et artistiques requises. Cela devrait apporter des arguments susceptibles d’éclairer notre second point.

Notre but consiste donc à verser des éléments de discernement dans le dossier sur l’origine du voile de Manoppello et non d’alimenter une polémique au sujet de cette relique.

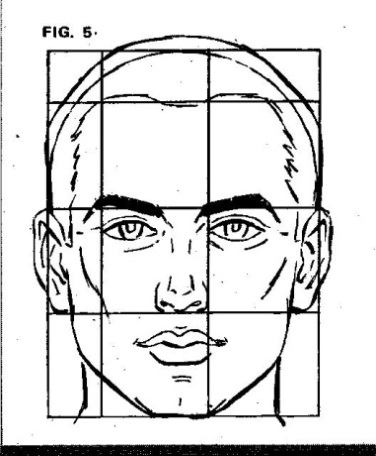

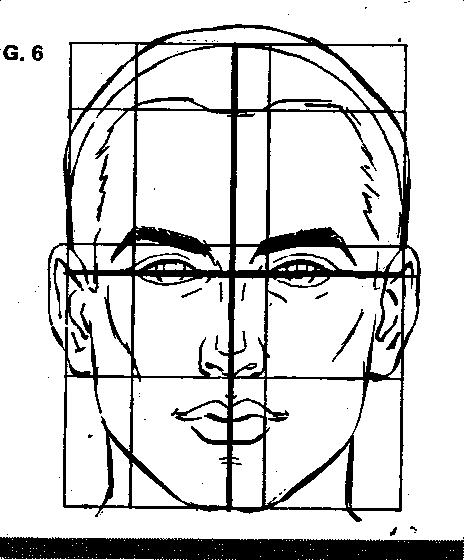

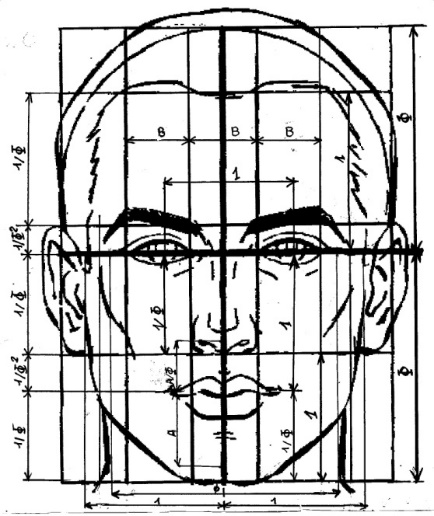

Nous ne développerons pas ici en détail la méthodologie utilisée, car elle est identique à celle employée pour le Linceul. Pour ceux qui n’auraient pas accès aux références mises en bibliographie, rappelons qu’une telle méthodologie s’appuie essentiellement sur les canons artistiques utilisés pour le visage depuis l’Antiquité dans tout le bassin méditerranéen par tous les grands artistes, peintres et sculpteurs, pour des œuvres classées comme chefs-d’œuvre, jusqu’à notre époque, marquée par la chirurgie réparatrice et esthétique faciale et odonto-stomatologique et dentaire, en passant par les maîtres de la Renaissance.

I – L’IMAGE DU VOILE DE MANOPPELLO

La première vérification qui s’impose concerne la présentation du tissu lui-même : la toile tendue sur son cadre présente une délicate courbure des fils de trames, légèrement sur le côté gauche de la face.

Il n’est pas certain que cela soit provoqué par une tension mal répartie de la toile ; ce serait plutôt dû à une irrégularité du tissage. Ceci n’entraîne, cependant, aucune déformation préjudiciable de l’image.

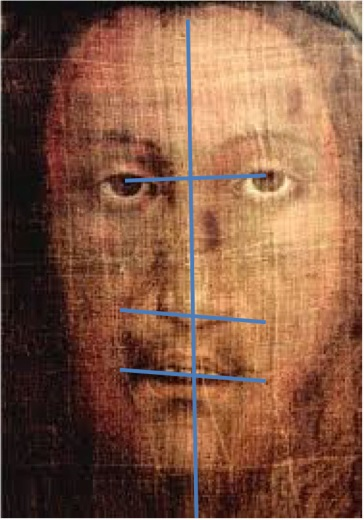

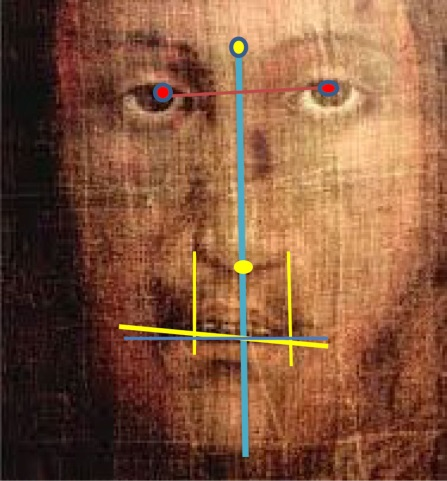

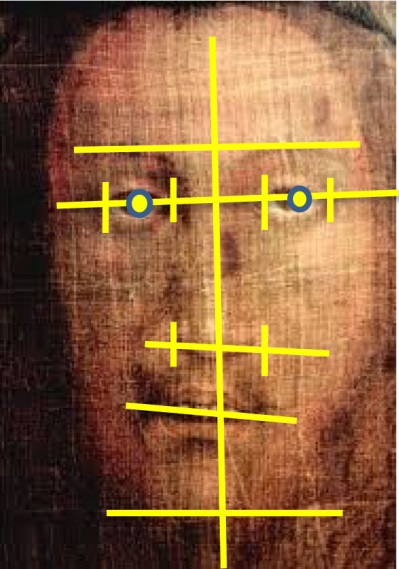

À partir de cette image, nous pouvons tracer les différentes lignes directrices du visage : l’axe vertical médian, la ligne bipupillaire, le bord inférieur du nez à partir des ailes nasales, la ligne de la bouche qui passe par les commissures des lèvres.

Continuons la construction de notre tracé du visage.

À ces lignes nous allons ajouter :

- les lignes transversales perpendiculaires à l’axe médian vertical : la racine des cheveux, la ligne inférieure du menton ;

- la ligne bi-sourcilière ;

- les lignes verticales : coins des yeux et bord extérieur des narines ;

- nous prolongeons la ligne bipupillaire au-delà des coins des yeux – que nous marquons – sur toute la largeur du visage, de manière à pouvoir reporter le même espace séparant les coins intérieurs des yeux sur l’extérieur à partir du coin externe de l’œil.

Analyse des grandes lignes du visage

- Les lignes transversales doivent être parallèles : nous observons un non-parallélisme entre la ligne bipupillaire et la ligne de la bouche. La ligne du nez confirme ce non-parallélisme. Ce défaut se trouve bien supérieur aux petites variations que l’on peut trouver parfois sur un visage d’une esthétique correcte. Ce défaut de parallélisme ne peut pas être attribué à un défaut de tension de la toile qui semble normalement tendue dans le sens de la largeur.

2-Les proportions du visage dans le sens vertical : les trois étages du visage, définis comme suit, doivent être égaux et servir de référence (reconstitution prothétique dentaire, etc.) pour un visage équilibré :

- contour inférieur du menton – contour inférieur du nez ou étage inférieur ;

- contour inférieur du nez – ligne inter-sourcilière (qui rejoint les 2 arcades sourcilières) ou étage moyen ;

- ligne inter-sourcilière – début des racines des cheveux (au milieu du front) ou étage supérieur.

Dans un visage harmonieusement proportionné, l’espacement de ces trois étages est égal2, et chaque espace représente « 1 unité ». Sur le Voile, ils ne sont pas égaux.

En prenant l’étage moyen comme égal à 1 unité, l’étage inférieur présente la valeur de 0,81 unités et l’étage supérieur de 0,65 unités. Cette importante différence de hauteur des trois étages ne se rencontre que dans le cas de déformations très importantes et rarement en observation clinique courante.

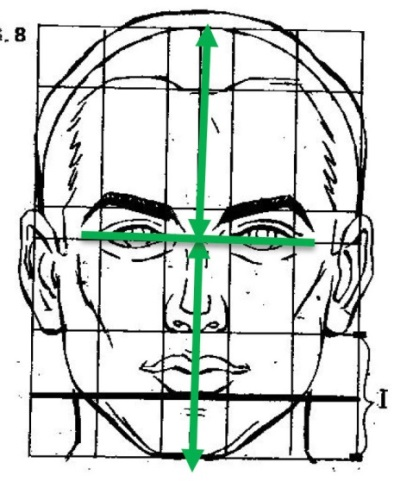

- La ligne inter–pupillaire doit se trouver au milieu de la hauteur de la face (contour inférieur du menton – sommet osseux de la tête). Le sommet de la tête, absent de l’image du Voile de Manoppello, peut être déterminé en ajoutant une largeur de l’œil en plus au-dessus de la racine des cheveux. Si nous prenons pour unité la hauteur inférieure de la face, la moitié supérieure représente 0,75 unités, ce qui montre une déformation importante. Nous obtenons le même résultat si nous retranchons une largeur de l’œil sur la partie inférieure qui devrait alors être égale à la distance ligne bipupillaire – racine des cheveux.

Analyse des différentes proportions du visage

Les proportions harmonieuses d’un visage dans le sens latéral se décomposent comme suit :

- la largeur des yeux :

Elle doit être égale à la largeur du nez au contour extérieur des narines. La largeur des yeux est aussi égale à l’espace qui sépare les coins internes des yeux.

En anomalies, ici :

– la largeur des deux yeux n’est pas tout à fait égale : l’œil situé à droite de l’image est plus grand que celui situé à gauche ;

– l’espace séparant les coins des yeux n’est pas identique à la largeur des yeux, très légèrement supérieur à l’œil situé à droite, bien que ce dernier corresponde bien à la largeur du nez ;

- – la largeur des yeux – étant trop étroite ici – ne se trouve pas en proportion harmonieuse avec le visage.

- Les pupilles des yeux : l’espace bipupillaire doit être égal à la hauteur de l’étage moyen du visage (ligne intersourcilière – bord inférieur du contour du nez) et de l’étage inférieur du visage (contour inférieur du nez – contour inférieur du menton). Comme il est inférieur, il peut indiquer le fait que le visage est plus étroit.

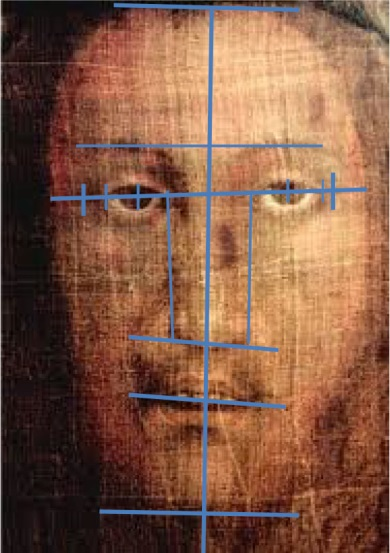

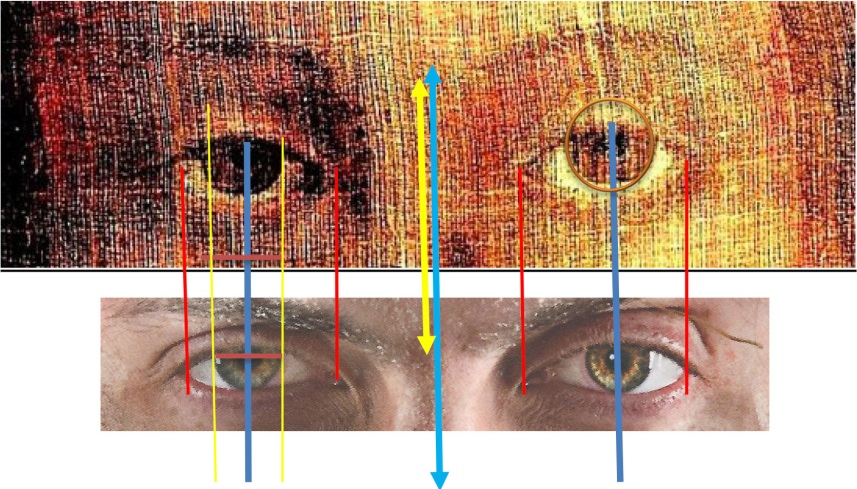

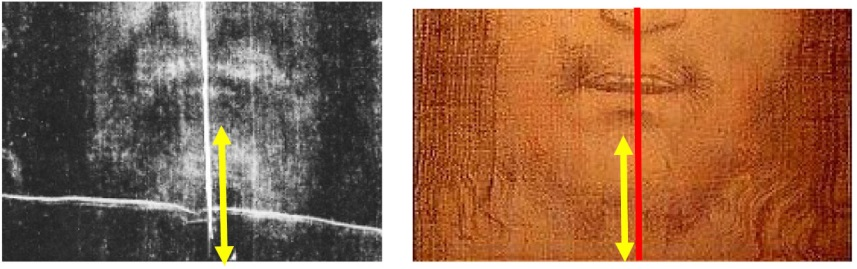

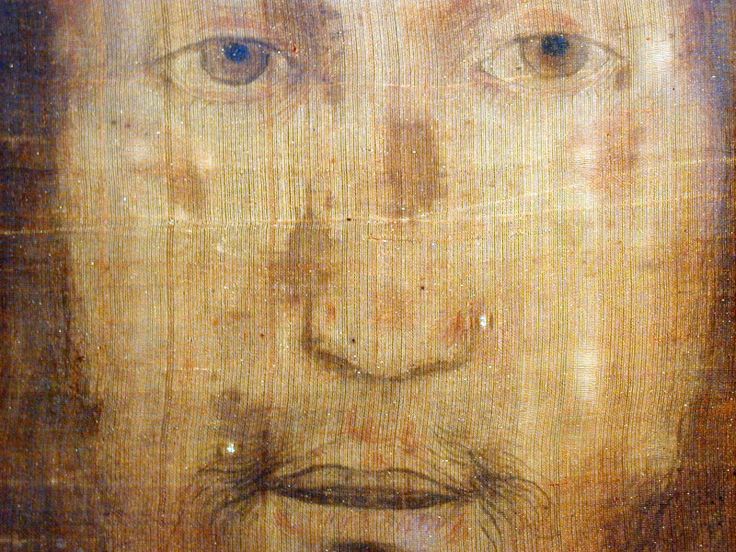

Pour mieux faire comprendre ce que nous avons trouvé, mettons en parallèle un second visage3 à la même échelle. Pour ce faire, retenons la distance bipupillaire que nous faisons coïncider. Le milieu de l’espace séparant les coins internes des yeux est visualisé par les traits à double flèches en jaune pour le Voile, en bleu pour le mannequin). Il doit être aussi le milieu de l’espace inter-pupillaire et situé sur l’axe vertical médian. La largeur des yeux du mannequin est visualisée par des traits rouges et la largeur de ses iris par des traits jaunes. L’iris de l’œil situé à droite se trouve entouré d’un cercle de même dimension que celui situé à gauche.

En anomalies ici :

- l’espacement entre les pupilles est incorrect ; il devrait être de la même taille que la hauteur de l’étage moyen (espace inter-sourcilaire – contour inférieur du nez), mais il n’est que de 0,74 de sa taille, ce qui implique un cas de visage étroit. Mais, dans le cas présent, l‘écart est anormalement important ;

- l’axe médian vertical ne se situe pas au milieu de l’espace inter-pupillaire mais est décalé vers la gauche ;

- on peut aussi s’apercevoir qu’il existe une légère différence de taille entre les deux pupilles, celle située à droite étant légèrement plus grande ;

- il est à noter que le diamètre de l’iris ne se trouve pas en proportion harmonieuse avec la taille de l’œil ; il se trouve, en effet, bien trop important. La comparaison avec les yeux d’un homme de même âge permet de bien voir la différence ;

- les iris se trouvent positionnés trop haut, laissant alors apparaître le blanc de l’œil en dessous ;

- il est visible que les iris ne sont pas ronds ;

- les deux iris ne sont pas parfaitement centrés par rapport aux pupilles.

- les dents

- La largeur des dents antéro-supérieures : la largeur des incisives ne présentent pas de dimorphisme sexuel et les incisives centrales (celles du milieu) ont une taille toujours supérieure aux incisives d’à côté (incisives latérales) même si ces deux groupes de dents présentent de variabilités naturelles de taille (en hauteur comme en largeur). Les incisives latérales supérieures possèdent une largeur inférieure, de l’ordre de 70 à 80%, à celle de l’incisive centrale supérieure.

Le milieu incisif, ou milieu de la mâchoire supérieure se situe toujours au milieu du visage sur la ligne médiane verticale, sauf anomalie orthodontique.

L’espacement des canines : la pointe des canines doit se situer à l’aplomb du bord extérieur des ailes du nez (repère anatomique utilisés systématiquement par les dentistes en reconstitution prothétique).

En anomalies ici :

- les quatre incisives sont en malpositions, l’inégalité du plan incisif est typique des dents antérieures d’une personne âgée dont les dents se déchaussent (parodontose) ;

- le plan incisif, qui devrait être perpendiculaire à l’axe médian et parallèle à la ligne bipupillaire, se trouve légèrement incliné vers le bas à droite de l’image ;

- les quatre incisivessont de taille égale;

- le milieu incisif se trouve décalé vers la gauche de l’image ;

- les pointes canines, compte tenu des déformations précédentes, ne sont évidemment pas à leur place.

- Le nez

La différence de largeur entre les ailes du nez par rapport à son axe médian est minime et donc non significative.

- Le nombre d’or et les proportions du visage

Les défauts de proportions trouvés, étant importants, rendent inutiles la vérification des autres proportions du visage selon les règles d’harmonie du nombre d’or (ɸ = 1,618033) qu’elles devraient contenir, car nous ne les retrouverions pas.

Conclusion

Nous sommes obligés de constater que les différentes proportions rencontrées sur le visage du Voile se situent en dehors des proportions d’un visage normalement équilibré et se trouvent proches d’un début de difformité.

2 – L’IMAGE DE LA SAINTE FACE DU LINCEUL

DE TURIN

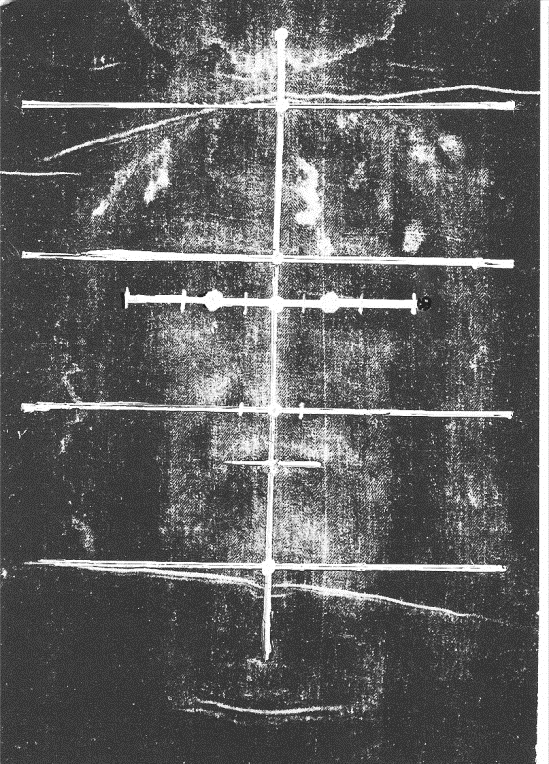

Les résultats de l’étude complète des proportions du visage ont fait l’objet de plusieurs communications et publications, aussi nous contenterons-nous d’en redonner ici les grandes lignes :

- les 3 étages du visage : ils sont de même hauteur et les lignes les séparant sont parallèles ;

- dans le sens transversal, nous notons une égalité de l’espace séparant les yeux d‘avec la largeur de chaque œil;

- cet espace possède la même largeur située sur la ligne bipupillaire au niveau de la limite de la face et du bord extérieur de l’œil ;

- cet espace possède également la même dimension que la largeur du nez au niveau des ailes ;

- l’espace bipupillaire est inférieur à la distance séparant la ligne intersourcilière avec le contour inférieur du nez ; le rapport étant de 0,82 indique un visage plus étroit : cela a été confirmé par l’indice céphalique qui a pu être calculé.

III – COMPARAISON ENTRE LE VISAGE DU VOILE DE MANOPPELLO ET CELUI DU LINCEUL DE TURIN

1- La barbe bi-pointe

Dans notre étude exhaustive de la Sainte Face du Linceul, nous avons écrit qu’il était maintenant admis que l’apparence d’une barbe bipointe est due à une absence de poils provoquée par un arrachement réalisé avec la main droite [par l’homme qui était en face de Jésus], sans doute lors de la réunion du Sanhédrin après que Jésus eut été condamné comme blasphémateur, puis roué de coups, selon la tradition rabbinique de l’époque. Cet arrachement était le signe visible de la condamnation ; il signifiait l’interdiction de prêcher dans les synagogues. Le rabbi ainsi condamné, comme frappé d’anathème, pouvait donc être repéré très facilement.

Il est intéressant de remarquer que la barbe du visage du Voile de Manoppello porte lui aussi cette même caractéristique. Cette particularité constitue le dernier point commun entre les deux visages.

Mais, il y a une particularité qui mérite d’être soulignée. Le creux de la barbe situé entre les deux pointes du menton sur le voile de Manoppello se trouve légèrement décalé vers le côté gauche (c’est-à-dire sur le côté droit de la face), tandis que, sur la reproduction photographique du Linceul, c’est exactement le côté inverse et d’une manière plus prononcée.

Précisons que l’image visible sur le Linceul est inversée par rapport au corps sur lequel il avait été posé et que la représentation officielle des images du corps et de la Sainte Face du Linceul est en fait le négatif photographique de la toile. Le corps se trouve donc dans une position inversée (se repérer sur la coulée de sang frontale en forme d’epsilon : ε), comme si on le regardait directement. Sur l’original à Turin, l’absence de poils dans la barbe se trouve donc du même côté que sur le Voile de Manoppello.

L’inversion, entre les deux visages, du sens des arrachements des poils pourrait aussi indiquer le fait que l’auteur du voile de Manoppello, dans l’hypothèse d’une toile peinte, aurait alors pris comme modèle le Linceul.

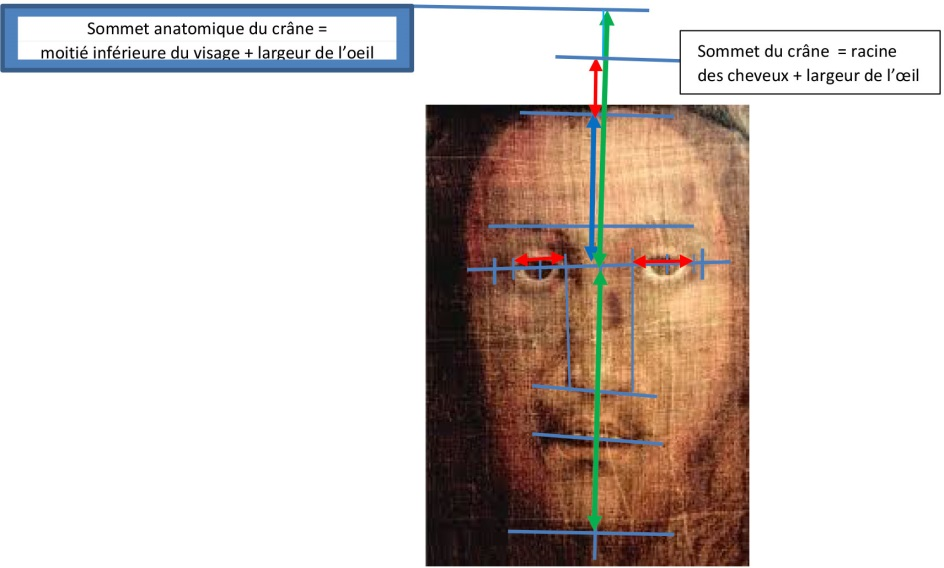

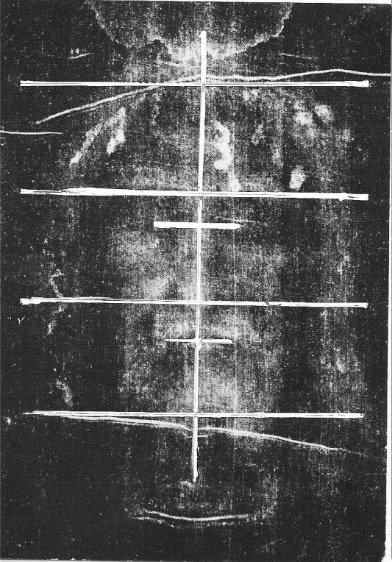

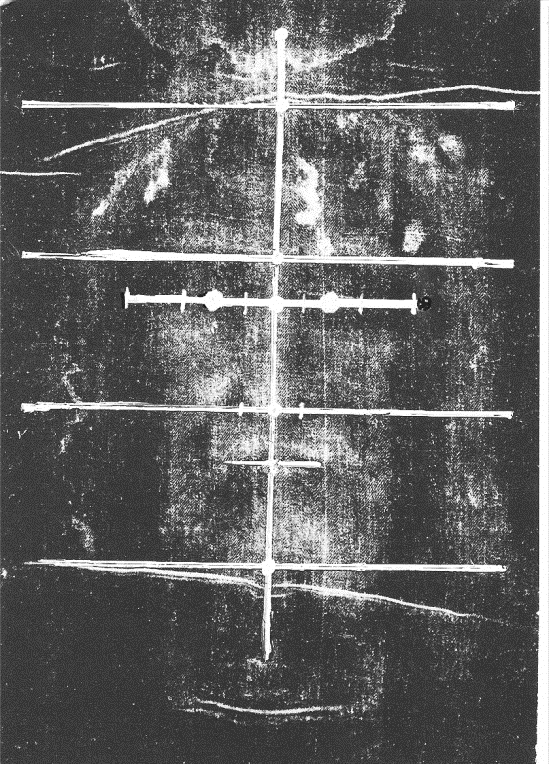

- La superposition anatomique des deux visages

La superposition de l’image du Voile de Manoppello coïnciderait avec celle de la Sainte Face du Linceul de Turin selon l’argument photographique ci-après [Fig. 1].

L’analyse des proportions de la Sainte Face du Linceul montre une conformité en tout point avec les normes du visage d’un homme parfaitement proportionné selon les règles admises en esthétique, en médico-dentaire et selon les canons artistiques admis depuis l’Antiquité, excepté pour la largeur du visage, qui montre une certaine « étroitesse » confirmée par l’indice céphalique, et pour la haute taille du corps que nous avons pu évaluer à partir des dimensions du visage.

Fig.1. Superposition photographique des deux visages (ci-dessus) et leur juxtaposition (ci-dessous)

Cette étroitesse du visage n’est pas une anomalie, mais correspond à une modification de proportions classique chez un individu de grande taille, car le visage s’étire alors un peu plus en hauteur.

Cette caractéristique est à rapprocher de celle trouvée sur le Voile et pourrait constituer le seul point commun entre les deux tissus, mais seulement dans une certaine mesure, car la proportion entre ces deux repères est loin d’être identique : 0,74 pour le Voile, ce qui devient une anomalie, contre 0,82 pour le Linceul, qui reste encore dans les normes admises et conforme à la taille déterminée de Jésus.

Le Voile de Manoppello se trouve donc en contradiction avec les proportions du visage du Linceul comme avec les canons esthétiques admis depuis l’Antiquité. Nous en concluons aussi que les deux images ne se superposent pas à partir des repères anatomiques.

Il nous apparaît que le visage du Voile aurait pu être copié à partir des dimensions du visage du Linceul, comme il en a été pour les icônes depuis le VIe siècle, dont il présente les caractéristiques dimensionnelles extérieures ; en fait, ce sont les caractéristiques intérieures du visage du Voile qui varient ou présentent des défauts de construction.

- La superposition photographique :

Elle consiste à superposer les photos du visage de chaque relique mises à la même taille. Cette superposition apporterait une preuve d’authenticité miraculeuse de l’origine du Voile par la superposition parfaite des deux images ; le Voile, comme le Linceul, se serait donc formés au contact du même corps de Jésus de Nazareth lors de sa mise au tombeau et de sa Résurrection.

- La superposition photographique est-t-elle une technique fiable ?

Durant notre étude à propos des proportions du visage de Jésus sur le Linceul, nous nous sommes rendu compte que deux visages photographiés, de mêmes dimensions – peu importe leur origine –, pouvaient être superposés du moment qu’il n’y avait pas de grosses différences entre eux, car les détails de l’un des visages s’effacent du fait que les zones les plus visibles (quant aux couleurs) « gomment » les détails de l’autre cliché superposé.

La lecture de la superposition des deux clichés ne permet donc pas de tirer de conclusion fiable. Nous avons alors été amené à utiliser un dessin superposé à même la photo du visage de Jésus.

- La superposition de deux photographies nécessite une mise à l’échelle commune de leur taille par l’agrandissement ou la réduction de l’une ou l’autre photographie retenue pour la comparaison. Or nulle part nous n’avons lu si les dimensions de la tête du Voile correspondaient exactement avec celle du Linceul. Si les deux voiles ont une origine commune, il y a nécessité que les deux images aient les mêmes dimensions. Cette recherche préalable n’a, semble-t-il, jamais été faite. Nous allons donc la faire.

- Vérification de la taille de l’image de la Face sur les deux reliques.

Dans notre étude, nous avons pu déterminer avec précision la largeur et surtout la hauteur du visage du Linceul. Cependant, nous ne retiendrons pas la largeur. Si, sur le Linceul, les deux côtés du visage ne sont pas visibles à partir des pommettes, il a quand même été possible de reconstituer cette largeur. Mais l’imprécision étant trop importante sur le Voile de Manoppello, il y a donc une grande marge d’erreur sur ce point, rendant invalide toute déduction. Aussi ne sera-t-il retenu que la dimension verticale du visage dont la lecture est parfaitement lisible sur les deux images, et cette comparaison sera suffisante par elle-même. Rappelons que la dimension d’un visage dans son sens vertical se lit sur l’axe médian partant du contour inférieur du menton à la racine des cheveux sur le haut du front.

Quelle est la dimension verticale de la face du Voile de Manoppello ? Dans la littérature, nous n’avons pas trouvé de dimensions autres que celles attribuées au tissu : 17,5 x 24 cm. Remarquons, cependant, qu’une certaine imprécision littéraire pourrait nous faire supposer que ces dimensions sont peut-être celles du cadre et non du Voile proprement dit.

Nous prendrons donc en compte ces deux possibilités.

L’image apparaît dans la fenêtre d’un cadre dont la dimension en largeur représente environ 70 % de la hauteur, tandis que celle donnée pour la soie du voile est de 73 %, soit des proportions voisines.

Hypothèse 1 : la dimension 17,5 x 24 cm est celle de la lunette du cadre :

Dans l’image visible du cadre du voile, le visage n’occupe pas la totalité de l’espace. La dimension verticale du visage représente 86 % de la hauteur de la lunette, ce qui donne une hauteur de visage de 20,64 cm.

Hypothèse 2 : la dimension 17,5 x 24 cm est celle du tissu dans sa totalité.

Cette hypothèse inclut que les bords du tissu soient cachés dans le cadre pour pouvoir être tendu. On peut estimer qu’environ 0,8 cm minimum du bord du tissu par côté se situe à l’intérieur du cadre, ce qui réduit d’autant la lumière de l’encadrement, qui alors doit mesurer 2 fois 0,8 cm = 1,6 cm de moins dans sa largeur comme en hauteur. La lunette du cadre mesure alors 15,9 x 22,4 cm et la hauteur du visage se réduit à 86 % de 22,4 cm soit 19,26 cm maximum, car la marge du tissu sous la toile n’est qu’une estimation a minima. La hauteur précise du visage sur le Linceul est, elle, de 21,9 cm.

Dans l’hypothèse 1, la tête du voile mesure 1,26 cm de moins (21,9 – 20,64).

Dans l’hypothèse 2, le visage mesure 2,64 cm de moins (21,9 – 19,26).

Quelle que soit l’hypothèse envisagée, la taille du visage du Voile ne correspond pas du tout à celle du Linceul. La différence des tailles est suffisamment importante pour devenir significative de l’impossibilité d’une superposition du visage du Voile à celui du Linceul.

- Absence de révélation de pigments à la lumière ultra-violette

Elle n’aurait de sens que si la toile de Manoppello avait fait l’objet d’une peinture à l’huile, c’est-à-dire que le rendu de l’image serait celui d’une peinture, mais sa transparence évoque plus la technique de la peinture sur soie. L’imagerie en ultra-violet convient pour les « œuvres de chevalet », c’est-à-dire principalement les peintures à l’huile, les peintures opaques et en épaisseur. Elle est utilisée dans les expertises techniques des œuvres picturales en rendant visibles les repeints et les poses de vernis. Pour ces expertises, sont utilisées deux techniques basées sur les UV (ultra-violets) :

- La technique par réflexion des UV permet d’identifier certains pigments.

- La technique par fluorescence sur UV dans le visible permet de juger la chronologie de la pose des vernis, de retrouver les repentirs et les repeints, ainsi que l‘étendue des restaurations. Elle est utilisable aussi pour des œuvres non vernies, comme les peintures pariétales, les dessins, les encres et les fresques, ou toute œuvre ayant une certaine quantité de pigments. Ainsi, les aquarelles légères ne conviennent pas pour donner des rendus interprétables, également les peintures sur soie, car la dilution des pigments est trop ample, en utilisant 1 000 à 10 000 fois moins de pigments. Par exemple, pour peindre à l’huile une toile de la taille du voile de Manoppello, l’artiste utilisera en peinture fine et lissée environ 12 ml, soit environ 4 g de matière de peinture à l’huile, soit un demi-tube de peinture de taille courante actuellement (23 ml). En technique humide, aquarelle, peinture sur soie, on utilisera infiniment moins de matière qui sera diluée dans de l’eau.

La différence des pigments entre les techniques à l’huile et aqueuse provient du fait que les pigments pour la technique humide sont broyés de la manière la plus fine possible, de sorte à ne pas voir de « grains » dans l’étalement des couleurs sous fortes dilutions d’eau, d’où leur coût de fabrication élevé et l’emploi de très peu de matière.

Un godet de peinture pour aquarelle de 15 x 17 x 7 mm (soit environ 1,5 à 1,7 ml de peinture) est capable de couvrir des dizaines d’œuvres de la taille du Voile de Manoppello. Les peintures pour soie, dans le commerce, sont déjà vendues diluées et on en trouve de tous les volumes, à partir de 20 ml jusqu’au litre. Signalons qu’en peinture sur soie, il n’y a pas de travail en épaisseur (de deuxième passage généralisé), sauf pour des approfondissements (contours, lignes, etc) comme cela peut se réaliser dans la technique humide qu’est le lavis pour approfondir une couleur.

Un deuxième élément dont il faut tenir compte : si en aquarelle les pigments restent à la surface du papier (ils ne doivent pas être bus, car l’œuvre joue sur la transparence des pigments avec la blancheur du papier), ceux de la peinture sur soie sont bus par les fibres et pénètrent à l’intérieur. L’effet est obtenu grâce à la transparence et à la brillance de la soie. Les pigments qui pourraient rester en surface des fibres de la soie disparaissent ensuite, car la peinture est fixée par étuvage ou par la chaleur d’un fer à repasser, avant de nécessiter plusieurs lavages, ce qui contribue à éliminer la plupart des pigments restés à la surface des fibres. Les fibres de soie étant particulièrement lisses ne retiennent donc pas mécaniquement les pigments de surface.

On comprend ainsi que les techniques de mise en valeur des pigments (UV et microscopes) ne conviennent pas pour la soie. Sur le plan de l’expertise, les conclusions d’absence de pigment donnée par ces deux techniques n’ont aucune valeur et n’apportent aucun élément susceptible d’être retenu en faveur d’une formation « acheiropoïète » (non faite de main d’homme) de l’image du voile de Manoppello. Il s’en conclut que l’intervention d’un artiste demeure, en l’état actuel de nos connaissances, une hypothèse crédible pour la formation de cette image.

Cependant, un examen réalisé en 2001 par le professeur Giulio Fanti de l’université de Padoue a révélé sous microscope la présence de substances colorées dans divers détails anatomiques, zones qui, en cas de peintures, font toujours objets de « rehauts » (ajouts de couleurs plus concentrées en deuxième passage ou plus selon résultat).

D’autres arguments viennent étayer et renforcer l’hypothèse que cette image du Voile pourrait bien être le résultat d’une aquarelle sur soie :

- L’iris des deux yeux semble avoir fait l’objet d’une retouche sur toile sèche, particulièrement celui situé à gauche de l’image.

- La coloration de l’image n’est pas régulière et, sous grossissement, on aperçoit des irrégularités d’absorption du colorant dans les fibres et entre les fibres des fils de chaîne (sens de la longueur). Ces différences d’imprégnation des fils indiqueraient que la soie de byssus se prête moins bien à la décoration peinte que le tissu fabriqué avec des fils du vers à soie.

- On observe des renforcements de tonalité des couleurs exactement comme si, une fois la toile peinte, certains détails avaient fait l’objet de plusieurs « rehauts » sur toile sèche à l’aide d’un colorant plus concentré déposé sur un pinceau à peine humide, rendant ainsi bien visibles les coups de pinceaux : les cheveux, les pupilles, le contour des yeux (en particulier une retouche de l’iris de gauche), des ridules au coin intérieur de l’œil de gauche, le contour inférieur du nez, moustaches, le contour de la lèvre supérieure et des dents, les poils de la barbe et la mèche de cheveux du milieu du front, enfin tous détails habituels à faire ressortir et utilisés par un artiste qui achève une œuvre « humide » (aquarelle, gouache, peinture sur soie).

IV – CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Il ressort objectivement de cette étude que :

- Les défauts de proportions du visage montrent une absence d’harmonie, se situant en dehors des canons esthétiques admis universellement.

- L’image de la face du Voile de Manoppello ne possède pas la même taille (hauteur) que celle de la Sainte-Face du Linceul de Turin.

- Même mis à une échelle de taille identique, les défauts du visage du Voile de Manoppello montrent qu’il n’est pas superposable au visage du Linceul de Turin, en dehors de certains contours relativement voisins.

De ces observations, il se tire la conclusion contraignante que les deux visages, sur le Voile et sur le Linceul, ne peuvent pas avoir la même origine : l’un est « non fait de main d’homme », l’autre est probablement la reproduction du premier réalisée par un artiste peintre.

La présence ou l’absence de pigments colorés sur le Voile de Manoppello n’étant pas tranchée scientifiquement, on peut affirmer que l’image du Voile présente toutes les caractéristiques d’une peinture sur soie.

Cette technique ne permet ni repentir ni même les retouches, car tout doit être fait d’un seul jet de peinture.

Cela expliquerait certaines maladresses retrouvées dans les formes et les détails, les proportions générales étant respectées (tout au plus peut-on supposer que l’image du Voile a été inspirée par le Linceul). Cela n’implique pas que l’artiste soit mauvais, au contraire. L’art de peindre un visage relève de la partie la plus difficile des arts figuratifs. Ici, dans le cas d’une peinture sur soie, la réalisation en est rendue encore plus difficile, car le travail est réalisé à main levée sans possibilité de retouche. Pour s’attaquer ainsi à ce genre d’exercice, il est nécessaire de bien maîtriser son art sous peine d’assister au piteux désastre de l’œuvre. Le résultat est donc, ici, à la hauteur d’un artiste de qualité !

Que peut-on affirmer ?

- Que l’image du voile de Manoppello représentant la face de Jésus n’a aucune relation directe avec celle du Linceul de Turin : sa taille est différente, les traits du visage ne correspondent pas.

- Que l’image du Voile de Manoppello est probablement une icône représentant la face du Christ, sous réserve de recherches approfondies sur l’origine de la toile et de l’image, et qu’elle est peinte selon les canons artistiques admis à partir de l’observation de la Sainte face du Linceul de Turin comme il en est pour les icônes.

- Que rien ne permet d’affirmer que l’image du Voile de Manoppello soit d’origine miraculeuse, car on y retrouve toutes les caractéristiques d’une peinture sur soie.

Il est impossible, en l’état actuel des connaissances, d’aller plus loin.

________________________________

Bibliographie

-BADDE Paul, L’Autre Suaire. Enquête sur le secret de Manoppello, Éd. de l’Emmanuel, 2010, 357 p.

-BERGEYRON Patrice, Dr, «Le sourire dans le visage, les trois étages », Indépendentaire – Esthétique, n°23, décembre 2004, p. 27-29.

-CHALAVOUX Robert, Nombre d’or, nature et œuvre humaine, Marseille, Chalagam Édition,sept. 2001.

-CLERCQ Jean-Maurice, Dr, Guide Pratique d’homéopathie dentaire. Les constitutions osseuses, coll. « Écologie humaine », Paris, Éd. F.-X. de Guibert, 1997.

-CLERCQ Jean-Maurice, Dr, La Passion de Jésus, de Gethsémani au Sépulcre, Éd. F.-X. de Guibert, 2004.

-CLERCQ Jean-Maurice, Dr, Les Grandes Reliques du Christ, Éd. F.-X. de Guibert, 2007.

-CLERCQ Jean-Maurice, Dr, « Évaluation de la taille du Christ à partir de la Sainte Face du Linceul de Turin », in Le Cep (revue du Centre d’Études et de Prospective sur la Science, cidex 811, 16, rue d’Auxerre, 89 460 Bazarnes), n° 68, juillet 2014, p. 53-79.

-CLERCQ Jean-Maurice, Dr, « Études des plaies de la Sainte Face du Linceul de Turin » in Le Cep, n° 75, mai 2016, p. 63-86.

-Compte rendu du Ve Congrès de l’AFIO (Association française de l’identification odontologique) : « La reconstruction faciale », Communication n°3, Poitiers, 6-7 octobre 1995.

-FRONTY Pierre et al., L’Identification estimative, 1ère partie, Les Cahiers d’odontologie Médico-légale, Atlantique, 2005.

-GEORGET et al., L’Identification comparative, Les Cahiers d’odontologie Médico-légale, Atlantique, 2001.

-GEORGET et al., L’Identification estimative, 2de partie, Les Cahiers d’odontologie Médico-légale, Atlantique, 2007.

-GHIBERTI Giuseppe, Sindone le immagini, ODPF, 2002.

-HAEGEL P., Schémas récapitulatifs d’anatomie des principales régions de la tête et du cou, Paris, Librairie Maloine.

-JACKSON Rebecca J., « Hasadeen Hakadosh : The Holy Shroud in hebrew », in L’Identification scientifique de l’Homme du Linceul, Jésus de Nazareth, Actes du Symposium Scientifique International de Rome, organisé par le CIELT (Centre International d’Études sur le Linceul de Turin, 2, rue de Noailles, 78 000 Versailles), 1993, Éd. F.-X. de Guibert, 1995, p. 27-33.

-KAMINA Pierre, Anatomie clinique, Tête, Cou, Dos, 3e édit., t. IId, Paris, Éd. Maloine, 2006.

-LEGRAND Antoine, Évangile et Linceul. La fiche anthropométrique de Jésus, Éd. F.-X. de Guibert, 1998.

-OMNIS TERRA DCD-Collection, « Volto Santa Manoppello », 2006.

-PARRAMON José Maria, Comment dessiner une tête et faire un portrait, coll. « Activités Artistiques ». Bordas, 1970.

-REBEILLARD Laurent, Dr, « Le Voile de Manoppello ou »Soudarion » », Le Cep, n°72, juill. 2015, p. 36-50.

-SCHLÖMER Blandina, Sr, « Le Voile de Manoppello, visage de la Parole », in Le Cep n°72, juillet 2015, p. 51- 80.

-RILT (Revue Internationale du Linceul de Turin, éditée par le CIELT), n°32, avril 2009, p. 9.

-RILT, n° 36, mars 2012, p. 8-45.

1 Études demandées par le CIELT (Centre International d’Étude sur le Linceul de Turin, dont l’auteur est membre) publiées dans la RILT (Revue internationale sur le Linceul de Turin) n° 32 d’avril 2009, et en deux parties dans Le Cep (revue du Centre d’Études et de Prospective sur la science) : n° 68 de juillet 2014 et n° 75 de mai 2016.

2Cette référence est retenue en dentisterie pour reconstituer la hauteur de l’étage inférieur dans une reconstitution prothétique. Elle est aussi utilisée dans la reconstruction faciale en chirurgie maxillo-faciale et en odontologie médico-légale.

3 Ce visage est celui d’un mannequin homme d’une trentaine d’années.