Partager la publication "La « liberté » des communistes (1re partie)"

Par M. Sylvestre, Z. Pierre

Résumé. On sait qu’Hitler envahit la Pologne le 1er septembre 1939. On sait moins que le pacte Molotov-Ribbentrop, signé le 23 août, comportait une clause secrète fixant la partition de cette malheureuse nation qui n’avait retrouvé son indépendance qu’en 1918, après un siècle et demi de partage entre ses trois voisins. Simplement, Staline eut l’habileté de tarder à respecter son engagement : il n’envahit sa portion du territoire polonais que le 17 septembre, l’armée polonaise étant déjà vaincue et Varsovie encerclée. De la sorte l’Histoire ne retient qu’Hitler comme envahisseur. L’occupation soviétique de la Pologne orientale, confiée par Staline à Nikita Khrouchtchev, donna lieu à des arrestations et déportations en masse. Il s’agissait, à la manière bolchévique, d’éliminer biologiquement « l’ennemi de classe » pour instaurer la domination sans partage du parti, mais sous la férule de Moscou. Les communistes polonais, qui s’attendaient à jouer un rôle dans le nouvel État, furent ainsi les grands déçus. Puis survint un événement imprévu : la rupture du pacte entre Hitler et Staline, le 22 juin 19411. Du jour au lendemain, les résistants polonais devinrent des alliés à ménager : en septembre 1941 une amnistie permit la libération de dizaines de milliers de déportés. Puis fut même constituée une armée polonaise, notamment avec les anciens prisonniers de guerre. C’est ainsi qu’un grand nombre de prisonniers et surtout de déportés sortirent du système pénitentiaire soviétique, ce qui ne s’était encore jamais produit : les peines de déportation étant généralement prononcées pour 8 ou 10 ans, et vu l’effrayante mortalité dans le Goulag, surtout au-dessus du Cercle polaire, la probabilité de ne pas y périr était statistiquement infime, d’autant qu’il était facile de reconduire les peines, le travail forcé étant devenu une composante essentielle de l’économie soviétique. On ne saura jamais dans quelle mesure l’amnistie fut appliquée, mais c’est ainsi que fut libéré Pierre Z., vraisemblablement juriste et socialiste, lequel recueillit par la suite un grand nombre de témoignages circonstanciés. Avec Sylvestre M., ils publièrent ensemble à Rome, en 1945, en français, un ouvrage d’un intérêt exceptionnel qui en fait aussi un document d’Histoire : La « liberté » des communistes. Police, prisons et camps soviétiques2. On croit souvent que la réalité du communisme n’a pu être connue que par les témoignages de transfuges de l’après-guerre comme Viktor Kravtchenko ou Alexandre Ouralov, et qu’il fallut attendre Soljénitsyne pour mesurer l’horreur du Goulag. Le livre de Sylvestre M. et Pierre Z. démontre le contraire : l’information était bien disponible mais n’a pas connu la diffusion qu’elle méritait.

Par certains côtés, ce livre est même plus complet que L’Archipel du Goulag : certes ses 276 pages n’accumulent pas le nombre et la diversité des témoignages recueillis par Soljenitsyne, mais elles comportent en première partie une description générale du système judiciaire et pénitentiaire et analysent les principes de la justice soviétique, avec sa législation, ses procédures et l’exécution des sentences. La seconde partie, on le verra dans le prochain numéro, se compose de témoignages écrits, souvent anonymisés car leurs auteurs étaient alors revenus sous la férule soviétique, les accords de Yalta ayant été plus favorables à Staline que le pacte Molotov-Ribbentrop.

Méthode des arrestations (p. 57-59)

La façon de procéder aux arrestations de droit commun est la même que celle des pays à régime capitaliste. Il en va tout autrement dans les arrestations opérées par le NKVD. Là des « règles spéciales » sont en vigueur. Un ordre d’arrestation n’est pas indispensable pour l’arrestation même. Durant la période de 1939-1941, dans les pays occupés par les soviets (Pologne, Pays baltes, Bessarabie), on appliqua très souvent le système qui consistait à arrêter dans la rue des personnes absolument inconnues des autorités du NKVD. On faisait des rafles en masse dans les locaux publics et au dehors; le tri avait lieu dans les postes de la milice ou les bureaux du NKVD. On retenait en général tous ceux qui n’avaient pas de papiers personnels munis du visa des autorités soviétiques et toutes les personnes de passage provenant de divers lieux. Un individu surpris seul était aussi arrêté. En ce cas, la manière de procéder était la suivante : deux passants qui parlaient ensemble étaient arrêtés par des soldats ou des agents du NKVD; séparés l’un de l’autre, on demandait à chacun d’eux quel était le sujet de leur conversation. Si les réponses étaient identiques, ils étaient mis en liberté, dans le cas contraire, on les arrêtait. L’arrestation était fondée sur le soupçon d’une conversation « antirévolutionnaire », où l’on pouvait peut-être se plaindre de la discipline en vigueur, ou conspirer! Aussi, quand les vrais conspirateurs se rencontraient, se mettaient-ils d’accord pour que la déposition fût la même et, interrogés par un agent du NKVD, ils affirmaient, par exemple, qu’ils parlaient d’un film.

Toutefois, celui qui arrête s’efforce en général de démontrer qu’il agit conformément à la loi ; il présente un ordre en règle signé du procureur. Souvent, la formalité en question est en retard de quelques semaines; elle est parfois omise entièrement.

Nos observations sur l’activité du NKVD, tant en Russie que dans les pays occupés, nous ont convaincus que les arrestations sont faites dans chaque cas selon un plan prévu et par rapport à la situation politique (« obstanovka »). Tandis que dans les pays démocrates l’interprétation de la loi est toujours la même ou du moins, dans le monde entier, tend à l’être, en Russie la loi est élastique; cette élasticité vient de l’article 16 du code pénal, qui admet le jugement par analogie, et l’art. 8, qui conditionne la qualification du fait délictueux à la situation politique.

Le NKVD a des listes toutes prêtes de personnes qui, selon la situation politique, devront être arrêtées.

Du temps de Iejov, les personnes désignées pour les arrestations étaient les suivantes : les trotskistes, les agents de sabotage, les espions, toutes les personnes ayant ou ayant eu des relations à l’étranger avec qui que ce fût, et leurs parents et connaissances. Le sens des mots trotskiste, saboteur, espion est très large en URSS. À la suite d’un trotskiste, on voit inculper des dizaines de parents et des centaines de connaissances. Du point de vue de la loi soviétique, cela ne constitue pas un abus, car l’article 7 du code pénal admet la punition non seulement des personnes « qui se sont rendues coupables d’activité constituant un danger pour la société » mais aussi de « celles qui représentent le danger d’un délit, par suite de leurs relations avec une ambiance favorable aux délits, ou par leur activité antérieure ».

Il est vrai que Iejov a été « liquidé », mais la pratique des arrestations en masse n’a pas varié, ainsi que nous avons pu l’observer dans les contrées occupées et également en Russie, dès avant l’ouverture des hostilités germano-soviétiques.

Le moment de l’arrestation dépend de la situation politique. Comme il est prévu que l’activité du NKVD doit être secrète, de même les arrestations doivent se faire autant que possible d’une manière cachée, ordinairement la nuit.

L’imagination des agents du NKVD est, dans le genre, suffisamment féconde. Dans les lieux connus pour l’attitude antisoviétique de la population, on évite, plus qu’ailleurs, les circonstances qui permettraient à la personne arrêtée ainsi qu’à son entourage de déduire ce qui a été fait.

La personne que le NKVD a l’intention d’arrêter est généralement appelée à se rendre dans quelque bureau (pour affaires de service, peut-elle présumer) ; souvent elle est invitée à se présenter au siège du chef, où l’attendent les agents du NKVD. De la même manière, les diplomates sont, de leur poste à l’étranger, appelés à Moscou, ainsi que les personnes très connues dans le pays.

Quand l’arrestation a lieu au domicile de l’accusé, les agents du NKVD s’efforcent de tranquilliser la famille, promettant que le prévenu reviendra chez lui aussitôt rédigé le procès-verbal ou après éclaircissement d’une simple formalité quelconque et de peu d’importance. Naturellement, aucune des personnes présentes ne croit à cette promesse et cependant il n’en est pas non plus qui n’aient l’illusion ou l’espérance que peut-être, en cet unique cas, les agents du NKVD ont dit la vérité.

De la dénonciation (p. 54-55)

Après l’exécution de Iejov, la Troïka fut liquidée et ses pouvoirs passèrent, dans une mesure plus restreinte, à la Commission Spéciale du NKVD à Moscou. Ce comité extraordinaire du NKVD (Osso) a conservé le droit de condamner par voie administrative, ou par contumace, à un maximum de 8 ans dans « les camps correctionnels de travail ». Les condamnations de 1’Osso ne sont jamais inférieures à trois ans et généralement elles atteignent jusqu’à 5 et 8 années. Toutes les informations sur la conduite plus ou moins légale des citoyens sont fournies au NKVD par la troupe des dénonciateurs. Dans la Russie tsariste, ceux-ci étaient appelés donostchik; maintenant on les nomme seksot, mot qui provient de sek (« secret ») et sot – sotroudnik (« collaborateur »).

L’article 91 du Code de Procédure Pénale dit :

Les bases pour formuler l’acte d’accusation sont:

1) les déclarations de citoyens ou de corporations;

2) les dénonciations faites par les institutions d’État ou des personnages officieIs ;

3) leurs accusations ;

4) la proposition du procureur ;

5) le libre témoignage des organes de l’instruction, du juge instructeur ou du tribunal.

Comme on le voit, la dénonciation a la place d’honneur. Dans l’histoire de la jurisprudence russe, la dénonciation a ses traditions. La loi moscovite du 17e siècle obligeait le juge qui avait reçu une dénonciation, fut-elle anonyme, à faire le procès du dénoncé. Le but de ce procès était d’obliger l’accusé à confesser sa faute, à se repentir [tels sont du moins les commentaires provenant de source soviétique]. La jurisprudence soviétique moderne n‘a pas oublié l’ancienne loi moscovite dans l’application de ses moyens préventifs.

On part de ce fait : l’individu dénoncé, et par suite suspect, a les dispositions nécessaires pour commettre un délit, on peut conclure qu’il est dangereux pour la communauté. S’il n’a pas encore commis la faute, il pouvait en avoir le désir, il en avait l’intention. Et comme l’intention et l’acte sont également punis (art. 19 du code pénal), le suspect devient automatiquement un accusé et, comme tel, les moyens préventifs de la défense sociale peuvent lui être appliqués.

Le juge d’instruction ne se préoccupe pas de chercher la preuve. Il demande la confession. Nous reviendrons plus tard sur cet argument. Constatons, pour le moment, que la dénonciation est la base non seulement de l’arrestation, mais encore de l’accusation.

L’école soviétique enseigne déjà la dénonciation. Les enfants grandissent avec la persuasion que dénoncer est une vertu du bon citoyen de l’URSS3, et le code pénal (art. 58) condamne sévèrement l’omission de la dénonciation d’un délit projeté ou commis.

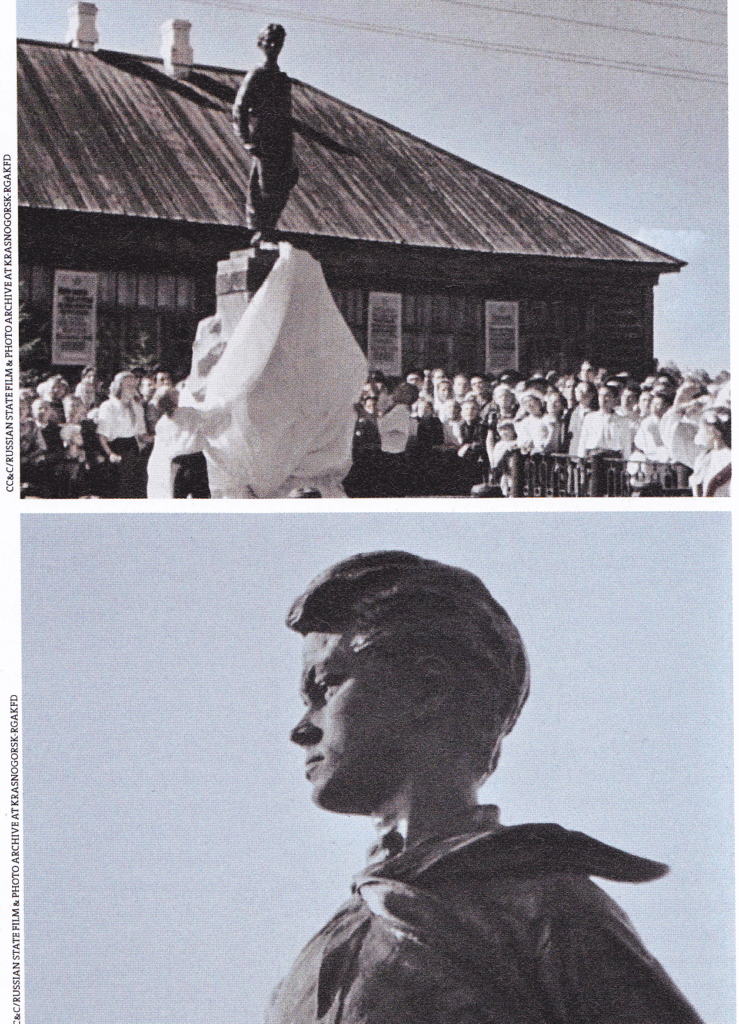

Fig. 1. Dans les villages, des statues de Pavel Morozov glorifient celui qui est appelé « Pionnier-héros numéro 001 ». En rélité, il n’y avait pas de section de pionniers dans le village de Pavlik. (Source Paris-Match hors série « Staline. Terreur, guerre et propagande », octobre 2015)

En conséquence, le soviétique considère la dénonciation comme une chose naturelle et juste. Elle est souvent le moyen de se ménager les bonnes grâces du NKVD. Mais c’est aussi une arme à double tranchant, car les dénoncés se vengent et les dénonciations se font pour des choses minimes.

L’armée des seksot compte de nombreux millions de membres. Elle est formée d’informateurs volontaires et d’informateurs obligés.

Les volontaires sont ou les fanatiques, ou ceux qui croient que la dénonciation est une vertu ; ou simplement les faibles. Les obligés sont tous gérants de maisons, garçons de restaurants, personnel dirigeant les fabriques, capitaines de navires, conseillers des syndicats, chaque troisième membre du Komsomol, chaque membre du parti, les agents politiques de l’armée, le personnel administratif des kolkhozes, des sovkhozes, etc.

L’armée du NKVD (p. 55-56)

Le NKVD dispose d’une armée intérieure indépendante de l’armée régulière; elle est destinée à réduire toute tentative éventuelle et collective d’opposition. Les membres de cette troupe peuvent être comparés aux « opritchnik » d’Ivan le Terrible ou aux okhrannik tsaristes.

D’après les calculs des citoyens soviétiques, cette armée compte 2 millions d’hommes ; certains disent davantage, mais nous croyons la première évaluation plus juste. « Les troupes internes du NKVD », tel est leur nom officiel, sont en temps de paix une force plutôt latente car, depuis les tristes expériences du soulèvement de l’Ukraine et du Caucase (période de la famine de 1931-32 et émeute pour l’indépendance ukrainienne en 1936-37), le soviétique ne se révolte pas et les tentatives de conspiration, surtout parmi les races de couleur, dans la Russie de l’Asie centrale, sont étouffées dès leur naissance.

En temps de guerre, l’armée du NKVD, dotée des meilleures armes mécaniques, de lance-flammes, de chars d’assaut, etc., a pour tâche d’empêcher la désertion du front et surtout d’arrêter le moindre indice de révolte dans l’armée; elle est beaucoup mieux équipée que les sections combattant en première ligne.

Ce n’est pas un mystère pour qui, étant allé en Russie, a eu l’occasion de parler en secret avec des blessés ; de même que ce n’est pas chose nouvelle que l’arrière-garde n’est pas armée. Elle reçoit des armes seulement pour les exercices ; elles sont apportées par les voitures du NKVD et remportées par elles quand les tirs sont finis.

Les divisions destinées au front partent souvent sans armes, toujours sans munitions; elles ne sont complètement armées qu’après avoir dépassé les lignes défensives de l’armée interne NKVD4.

Tout ceci est tenu jalousement secret par la propagande soviétique et les correspondants des journaux étrangers ne sont pas admis près de l’ensemble des lignes.

La troupe interne du NKVD surveille aussi les prisons et les camps de travail.

Une réactivité immédiate, une parfaite liberté d’action indépendante de toute autre unité administrative et la cohérence dans le travail sont assurées aux organes du NKVD par des transports spéciaux, des lignes téléphoniques et des postes de radio particuliers.

Le NKVD administre les prisons (Direction Générale des Prisons), les camps de concentration et de travail (Direction Centrale des Camps – Goulag) et dirige les déportations en masse (l’exil et la déportation).

L’instruction (p. 60-63)

Pour comprendre la technique de l’instruction du procès soviétique, il faut auparavant comparer ce qui dérive de l’esprit de la loi dans un pays démocratique et ce qu’il en est en Russie.

Nous avons déjà dit, au chapitre précédent, que dans tout pays démocratique qui respecte l’indépendance des tribunaux (ou tend en ce sens) de jure et de facto, le but de l’instruction est d’établir l’état des choses, cherchant soit à accumuler les preuves de la culpabilité de l’accusé, soit à éliminer ce qui serait suspect. Ce n’est qu’après avoir réuni des preuves suffisantes de la faute, que l’instruction dresse l’acte d’accusation.

Si les bases de cet acte manquent, le procès est annulé et l’accusé qui a été arrêté est remis en liberté.

Les débats juridiques font suite à l’acte d’accusation et doivent établir ce qui concerne le fait du délit. Le tribunal est libre dans l’appréciation des preuves de la faute et n’est en rien lié par le résultat de l’instruction, par l’acte d’accusation ou les documents recueillis au cours du débat juridique. La faute de l’accusé est prouvée par les matériaux réunis.

Nous retrouvons des principes semblables dans le code pénal soviétique et une manière d’agir identique dans les tribunaux soviétiques pour les délits communs.

Mais combien différente cependant est la pratique de la justice soviétique appliquée aux délits politiques contre la Révolution !

Dans ces cas, l’instruction soviétique a pour but :

a) d’inventer le délit (si on en n’a pas d’indices),

b) de l’attribuer à un individu qui déplaît au régime,

c) de persuader cet individu qu’il a commis le délit dont il est accusé,

d) de l’obliger à le confesser,

e) de rédiger l’acte d’accusation.

On connaît bien en Russie l’expression « attacher un article » (pryzepith statiu). L’article (du code pénal) atteint les coupables comme les innocents. Telle est la conséquence de la théorie largement appliquée, d’après laquelle « qui est arrêté est coupable ».

Si l’organe auquel est confiée l’instruction ne réussit pas à recueillir de preuves, il cherche le fondement d’un autre acte d’accusation, imputant un nouveau délit à l’accusé.

Selon la décision libre de l’organe instructeur, la cause est envoyée au tribunal du district ou suprême ou bien à la Commission spéciale du NKVD) (Ossoboie Soviestchanie).

Le tribunal du district se base sur l’acte d’accusation et cherche à prouver la culpabilité de l’accusé. La confession de la faute en est une preuve absolue et forme la base de la condamnation. L’«Ossoboie Soviestchanie» s’appuie toujours exclusivement sur les éléments recueillis durant l’interrogatoire et prononce la sentence par contumace, par voie administrative.

Cette institution a le droit d’émettre des verdicts condamnant aux camps correctionnels de travail pour une durée pouvant atteindre 8 années.

Si les preuves de la culpabilité manquent, l’accusé est obligé de fournir des contre-preuves.

L’esprit de la jurisprudence soviétique est bien illustré par une série d’anecdotes connues en Russie. Un proverbe toscan dit: « Arlequin plaisantant se confesse ». Rien, mieux que l’anecdote, ne peut restituer les vrais traits de la vie sociale et politique d’un pays. Nous nous permettrons d’en citer deux.

Dans un établissement de bains publics, le technicien d’une fabrique d’instruments électrotechniques de Leningrad a été volé : on lui a pris ses vêtements, il ne lui reste que son gilet. La milice, accourue sur place, ne trouve pas les auteurs du vol, mais, pour ne pas en perdre l’habitude, elle perquisitionne ce qui est resté. Le résultat est bon. Dans le gousset du gilet, on trouve un fil de cuivre. Le raisonnement n’est pas long. L’électrotechnicien… travaille dans une fabrique… a volé le fil qui est propriété de l’État socialiste… saboteur! Le technicien est arrêté (tiré des anecdotes de Zochtchenko).

Les habitants du Caucase parlent d’un lièvre échappé de Russie soviétique. L’animal après avoir traversé la Perse ne s’arrête que dans le désert voisin de Kermansciah.

– Pourquoi as-tu fui ? – lui demande le chacal.

– Parce que là ils castrent les chameaux.

– .Mais tu es un lièvre!

– Peu importe! Ils vous prennent, vous castrent et puis… prouve que tu n’es pas un chameau !

Ces anecdotes ne sont pas l’illustration de cas sporadiques, de stupidité ou de mauvaise foi des organes instructeurs ; ils reflètent plutôt le système en vigueur. Dans le système de l’instruction soviétique domine la tendance à l’auto-accusation. En règle générale, le juge d’instruction ne donne pas à l’individu les raisons de son arrestation, mais il exige que lui-même confesse sa faute.

L’auto-accusation équivaut à l’aveu du délit et c’est là ce que désire l’instruction. Dans sa phase initiale, on a cherché à persuader le prévenu que l’auto-accusation est nécessaire, que la confession spontanée peut seule adoucir le verdict et lui rendre peut-être la liberté.

L’éventuelle confession n’est point cependant la fin de l’instruction, l’acte d’accusation n’est pas rédigé alors. Il est possible que l’accusé ait d’autres délits sur la conscience; il faut, par les mêmes méthodes, lui en arracher encore la confession.

Si ce dernier s’y refuse, le juge demande les preuves de son innocence… (Prouve que tu n’es pas un chameau !).

Exécutée de cette manière, l’enquête dure souvent pendant trois ou quatre ans, bien que le code de procédure pénale prévoie un mois comme terme de la durée de l’enquête faite par le juge instructeur auprès du tribunal du district et le terme de deux mois pour celle faite par le juge d’instruction du NKVD. Les procureurs ont droit au prolongement de ces limites de temps et, comme il résulte de la pratique de la justice soviétique, ils profitent souvent et bien volontiers de ce droit.

La tendance à « attacher » un article du code pénal domine dans toute l’instruction. Quand il est impossible d’accuser la personne arrêtée d’avoir commis un délit, on l’accuse d’avoir tenté la chose ou seulement d’en avoir eu l’intention. Sur ce point, il est impossible de réunir les preuves de son innocence.

Quand il surgit une difficulté pour formuler l’accusation, le NKVD a recours au système de l’interrogatoire « biographique ». Le prévenu est obligé de raconter sincèrement et en détail une certaine période de sa vie. Ce récit est répété plusieurs fois, à quelque distance de dates. Si ces divers récits ne s’accordent pas d’une façon absolue, l’instruction y voit la preuve certaine que l’on cherche à cacher un délit et que le moment est venu d’induire le prévenu à la « confession » (raskaianie).

En principe, l’instruction évite de montrer à l’accusé les preuves de sa faute. Souvent parce que ces preuves font défaut, mais surtout dans le but d’obtenir la « confession ». Briser le moral de l’individu, faire naître en lui la conviction qu’il a grandement offensé l’État socialiste, c’est à quoi tend l’instruction.

Pour arriver à cette fin, des moyens variés sont employés.

Art. 186 du code de procédure pénale :

« Le juge d’instruction n’a pas le droit d’exiger de l’accusé, par violences, menaces ou autres moyens semblables, des concessions ou confessions. »

Ceci ne regarde pas les accusés de délits politiques dont l’instruction est faite par les organes du NKVD, lesquels jouissent de « règles spéciales ».

Quand, en dépit de toutes les persuasions, des conseils et des promesses, le prévenu continue à soutenir qu’il est innocent, le juge d’instruction se met à fouiller dans le nombre de moyens défendus (et donc peut-être indiqués) par l’article 186 du Code pénal.

Et ceci pour appliquer le principe : « la personne arrêtée est coupable. »

Le prévenu doit avoir un article « attaché » et l’instruction se charge de l’obliger s’il ne veut pas le faire de lui-même. L’atmosphère de l’instruction soviétique est telle qu’on se rend compte que, dans la lutte, il ne s’agit pas du triomphe de la vérité, mais uniquement de la victoire du juge d’instruction.

(à suivre)

1 Il avait duré exactement 666 jours.

2 Réédité par Les Sept Couleurs, Paris, 1975.

3 Un jeune soviétique, Pavel Morozov, fut traité en héros pour avoir dénoncé son père, chef du Soviet local, coupable d’avoir caché du blé lors d’une réquisition. Le père fut arrêté et déporté, mais la famille se vengea et assassina Pavel, âgé de 14 ans. Pavel Morozov fut donné comme modèle aux « pionniers » et de nombreuses statues furent dressées en son honneur dans les villages. Il semble que la propagande soviétique ait beaucoup brodé sur ce cas (Pavlik n’aurait pas dénoncé son père mais son grand’père avec lequel il avait un différend), mais comme la famille fut exécutée, on n’en saura jamais rien…

4 De septembre 1941 à août 1942, beaucoup de Polonais rejoignant les divisions de l’armée polonaise indépendante, en formation sur le territoire de l’U.R.S.S., purent parler directement avec des soldats de l’armée Rouge. D’autres soldats polonais malades furent admis dans les hôpitaux des Soviets où se trouvaient également des soldats blessés russes, provenant du front oriental. Souvent les sections polonaises étaient dans le voisinage des sections russes (ex. : Tatistchevo, près de Saratov). De là provient la connaissance exacte de leur vie.