Partager la publication "Le Saint Calice de Valence"

Par Labouche, Bertrand Abbé

Le Saint Calice de Valence1

Abbé Bertrand Labouche2

Résumé : La relique la plus insigne de la chrétienté n’est peut-être ni le Linceul de Turin ni la Tunique d’Argenteuil, mais une petite Coupe d’agate taillée et polie envoyée en l’an 278, par le diacre martyr saint Laurent, à Huesca, au nord de l’Espagne, où vivaient ses parents. Sous l’occupation maure, le Saint Calice fut de nouveau caché en divers lieux des Pyrénées avant d’être confié à la cathédrale de Valence par Alphonse V d’Aragon en 1424. Il n’échappa que par miracle au vandalisme des occupants napoléoniens en 1812, puis à la fureur des Rouges en 1936. En 1960, une analyse archéologique fut demandée au Pr Antonio Beltran. La coupe fut datée entre le IIe s. A.C. et le Ier A.D. ; le pied, entre les Xe et XIIe s. et le nœud et les anses vers 1400. On comprend alors pourquoi, à la Consécration, le Canon romain, et lui seul, pouvait employer l’adjectif démonstratif latin hunc, « CE » calice : c’est que les premiers Papes consacraient les Saintes Espèces en tenant dans leurs mains le Calice unique conservé par les Apôtres après la Cène.

Le véritable « Saint Graal » existe. Il est vénéré en la cathédrale espagnole de Valence. Mais ce calice est-il bien « CE précieux Calice [que Jésus prit] entre ses mains saintes et vénérables3 » ? Comment nous est-il parvenu ? Quel fut son itinéraire ? Comment fut-il réalisé, conservé, protégé, vénéré ?

I. L’itinéraire du Saint Calice

Le cœur de la liturgie de la Messe, d’institution apostolique, immuable par conséquent, est le Canon4 romain, où se trouvent les prières de la consécration, par lesquelles le prêtre opère la transsubstantiation des espèces du pain et du vin au Corps et au Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ. Or les paroles qui précèdent immédiatement la consécration du vin sont les suivantes : Simili modo, postquam cœnatum est, accipiens et HUNC præclarum Calicem in sanctas ac venerabiles manus suas : « De même, après la Cène, [Jésus] prit entre ses mains saintes et vénérables CE précieux Calice… » Mais le rite grec de la liturgie de saint Jean Chrysostome dit simplement : « De même, Il prit LA Coupe, to potêrion (Mt 26, 27 ; 1 Co 10, 16), de vin, en disant… » Pourquoi la tradition romaine précise-t-elle CE Calice à la différence de la tradition grecque, sinon parce que cette dernière ne le possédait pas, à l’inverse de l’Église de Rome ? Ainsi, les successeurs de saint Pierre, célébrant avec ce même Calice, reprirent la même formule, conservée dans le Canon romain jusqu’à nos jours. Le dernier Pape ayant célébré à Rome les Saints Mystères avec ce Calice fut saint Sixte II, élu le 30 août 257 et martyrisé le 6 août 258. Le diacre à qui il avait confié la gestion des biens de l’Église était saint Laurent, martyrisé le 10 août 258.

De Rome à Huesca, en Espagne.

Les biens5 confiés par le Pape à saint Laurent, alors que se déchaînait la persécution de Valérien, étaient l’argent à répartir entre les pauvres et les reliques à sauver, dont bien sûr le Saint Calice. Son refus de les livrer aux païens fut aussi le motif de sa condamnation à d’atroces supplices ; son glorieux martyre est donc aussi un « témoignage », marturion en grec, de l’authenticité du Saint Calice6. À l’appui de ces affirmations, il convient de citer, bien qu’aujourd’hui disparus, trois documents reconnus comme historiques par plusieurs spécialistes : 1) Le parchemin 136, du 26 septembre 1399, de la collection du roi Martin l’Humain, qui se trouve dans les Archives de la couronne d’Aragon. Or, en se référant à la Coupe que le roi demanda au prieur de San Juan de la Peña, il est dit que saint Laurent envoya cette Coupe en Espagne cum eius litera, « avec une lettre écrite par lui ». Cette lettre n’existe plus, mais la référence demeure. 2) Une ancienne mosaïque qui ornait la nef centrale de la basilique de Saint-Laurent Extramuros et qui fut détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Y était représenté saint Laurent confiant le Calice à un soldat romain à genoux. 3) Il faut y ajouter une Vie de Saint Laurent écrite par saint Donat dans la seconde moitié du VIe siècle7 : c’est probablement la référence écrite la plus ancienne qui fasse mention de la remise du Saint Calice au diacre Laurent. Il y est même précisé que celui à qui saint Laurent confia le Calice pour l’amener en Espagne s’appelait Precelius, Espagnol comme lui : « Parmi les reliques qu’il lui confia, se trouvait la Coupe inestimable dans laquelle le Christ, notre Dieu et Maître, consacra son Précieux Sang, la nuit de la dernière Cène. » Les Annales de Francisco de Diago (XVIIe siècle) confirment le texte de Donat et précisent que si Laurent est né à Valence, il ne comptait plus de membres de sa famille en cette ville, mais à Huesca, où étaient nés ses parents ; c’est pourquoi il envoya ce Calice à Huesca8.

De Huesca à San Juan de la Peña.

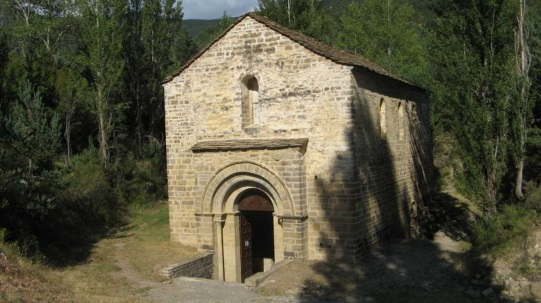

Avant la paix constantinienne9, l’Église eut à souffrir de terribles persécutions, en particulier celles de Dioclétien et de Maximilien, à partir de l’an 303. Dacien, alors gouverneur de l’Espagne, tua dix-huit martyrs à Saragosse, ville située non loin de Huesca, et emprisonna l’évêque Valérien et son diacre Vincent, futur glorieux martyr. Un autre péril sérieux pour le Saint Calice sera l’invasion de l’Espagne par Childebert Ier, qui vola à ce pays pas moins de soixante calices en or ! Enfin, l’invasion musulmane, en 711, nécessitera également la plus grande vigilance, pour mettre en lieux sûrs les biens de l’Église, en particulier ses précieuses reliques, dont celle qui nous intéresse ici. L’évêque de Huesca se réfugia dans les montagnes, emportant avec lui le saint Graal envoyé en Espagne par saint Laurent. La tradition, prise très au sérieux par les savants bollandistes, affirme que le Calice passa par plusieurs lieux dissimulés dans les Pyrénées d’Aragon10, avant d’être recueilli à Saint-Jean de la Peña (monastère roman fondé en 920) : la grotte de Yebra de Basa (ci-conttre), puis Saint-Pierre de Siresa (monastère roman fondé en 833) et Saint-Adrien de Sasabe (monastère fondé à l’époque wisigothique).

Le Saint Calice était donc demeuré à Rome pendant plus de deux cents ans, et à Huesca environ quatre-cent-cinquante ans11. Si son histoire est encore si peu documentée, c’est aussi pour la simple raison que la fameuse relique était en grave danger ; le silence était d’or, surtout dans de telles circonstances ! En suivant le parcours des évêques qui se succédèrent sur le siège de Huesca, nous pouvons accompagner le Calice qu’ils protégèrent. Ainsi, le docteur Damaso Sangorrin écrit qu’en 712 l’évêque Acisclo, qui occupait alors le siège de Huesca, et ses neveux Orosia et Cornelio, formèrent une grande caravane, composée de nombreux chrétiens, emportant res sacras et sanctorum reliquias, « les objets sacrés et les reliques des saints ».

S’enfuyant par les entrelacements des montagnes pyrénéennes, elle finit par se réfugier dans la grotte de Yebra (ci-contre) où elle fut rapidement découverte par les musulmans.

Ceux-ci martyrisèrent l’évêque, avec ses neveux. Des fugitifs parvinrent à gagner Saint-Pierre de Siresa, sans doute le plus important et ancien des monastères d’Aragon, théâtre de la bataille de Roncevaux en 77812. Le Saint Calice y fut vénéré par les moines et les fidèles durant environ un siècle. Il est intéressant de noter que le nom original du monastère, Saint-Zacharie de Siresa, fut remplacé par celui de Saint-Pierre de Siresa13, sans doute en référence au premier gardien du Saint Calice. Les vallées au nord de Jaca, le fleuve Aragon et le mont Arbe furent les principaux refuges des chrétiens ayant échappés à l’esclavage imposé par les Maures, qui organisèrent leur défense sur les versants abrupts des Pyrénées.

Leur occupation des vallées montagneuses ne fut pas de tout repos à cause de fulgurantes incursions musulmanes. L’église est pratiquement tout ce qui reste du monastère de Siresa.

L’actuel monastère, de style roman, fut construit dans la seconde moitié du XIe siècle. Juan G. Atienza pense que ce monastère possède quelques caractéristiques qui suggèrent que le saint Graal fut gardé en ces lieux : la partie plus ancienne de l’entrée Ouest possède une galerie semblable à un chœur, située sur le large couloir qui conduit à la nef. Aucun spécialiste n’a découvert la raison d’être originelle de cette galerie. Atienza estime qu’elle a pu recevoir la précieuse relique et la protéger des musulmans, puisque d’accès très difficile. Sanchez Navarrete remarque, lui, qu’une étoile à six branches, entourée de pierres du revêtement de l’église, se trouve à même le sol et près de l’entrée principale. La pointe avant de l’étoile ne s’oriente pas exactement vers l’autel principal ; mais, en suivant sa direction, on parvient à une cavité qui se trouve dans l’abside. La tradition locale affirme que le Calice se trouvait caché dans cette cavité ayant la taille d’un tabernacle et creusée dans la pierre. […] Quand les circonstances le permirent, l’évêque se rendit, avec le Saint Calice, dans un monastère plus protégé, celui de San-Adrian (Saint-Adrien) de Sasabe, situé à trois kilomètres de la ville de Borau et à quinze au nord de Jaca. Au moins sept évêques sont ensevelis dans l’église de ce monastère.

À cause de l’envahisseur musulman, les évêques changeaient alors fréquemment de résidence. On pense que la sainte relique fut ensuite portée à l’église de Saint-Pierre de Bailo pour une courte période (de 1014 à 1045).

Ce transfert du Calice eut lieu au temps de l’évêque Mancio II (1014-1033). En l’an 1035, don Ramiro Ier hérita du royaume d’Aragon à la mort de son père, don Sancho II.

Sentant la nécessité d’établir sa capitale en un point stratégique, il choisit Jaca, l’ancienne capitale régionale du temps des Romains. Très dévot au Saint Calice, il entreprit la construction d’une magnifique cathédrale en son honneur. Elle fut achevée en 1063. Mais Jaca perdra son Trésor au profit du joyau des monastères pyrénéens, celui de Saint-Jean de la Peña (ci-dessous).

De Saint-Jean de la Peña à Valence.

Symbole de résistance à l’envahisseur maure, le monastère se niche dans les montagnes, caché dans la vallée d’Atarés à seize kilomètres de la frontière française. Déclaré monument national en 1889, il abrita le Saint Calice de 1071 à 1399. C’est alors que se diffuseront les légendes du Saint Graal, considéré comme la Relique par excellence et le symbole de la vie éternelle : vers 1190, Chrétien de Troyes écrivit Perceval, ou le Contedu Graal, un poème de 9 324 vers sur le vase mythique. En 1209, Wolfram von Eschenbach composa son Parzifal, qui inspirera plus tard Richard Wagner.

Le Saint Calice fut transféré depuis la cathédrale de Jaca au monastère de Saint-Jean de la Peña sous le règne de Sancho IV Ramirez. C’est là qu’eut lieu, alors, la visite providentielle du cardinal Hugo Candido, légat du pape Alexandre II ; il y rencontra le roi, les évêques de Jaca et de Roda, plusieurs abbés, d’éminentes personnalités du royaume et les moines du fameux monastère.

Lors d’une cérémonie solennelle, le légat du Pape inaugura le Rite romain, lequel remplacera désormais en Espagne le rite hispano-wisigothique ou mozarabe. Le choix de Saint-Jean de la Peña s’explique par le fait qu’il avait été le point de départ des entreprises militaires et que la noblesse du Royaume y venait demander la bénédiction de l’abbé avant toute action importante. C’est pourquoi l’abbé de ce monastère occupait une place prééminente dans les cours d’Aragon ; il votait dans les conciles et dépendait directement du Pape. À l’occasion de sa visite, le cardinal célébra le Saint Sacrifice de la Messe avec le Saint Calice de la Dernière Cène.

L’édition des premiers documents historiques sur le Saint Calice.

À la mort du roi Martin Ier l’Humain, le Saint Calice se trouvait temporairement à Barcelone, enregistré et décrit en catalan dans l’inventaire de biens meubles réalisé en septembre 1410 : « Le Calice, fait de calcédoine et d’or et qui, selon la tradition, fut utilisé par Jésus-Christ pour consacrer son Saint et Précieux Sang le saint jour de la Cène, est encastré par deux anses et un axe en or, sur une base ornée de deux grenats et deux émeraudes et de vingt-huit perles ; il est conservé dans un étui de cuir presque blanc. »

En vertu du Traité de Caspe, du 28 juin 1412, Martin l’Humain eut pour successeur son neveu don Fernando Ier d’Aragon, appelé aussi Fernando de Trastámara ou Fernando de Antequera. À sa mort, le 2 avril 1416, son fils, Alphonse V le Magnanime, monta sur le trône d’Aragon. Ce roi avait une particulière prédilection pour Valence14, qu’il embellit de façon notable.

En particulier, il y fit déposer les saintes reliques qu’il possédait et les remit à la sacristie de la cathédrale de la ville, le 11 avril 1424. Parmi elles, se trouvait le Saint Calice de la Cène.

Toutefois, le roi s’absentait continuellement de la cour en raison des campagnes militaires qu’il menait en Méditerranée en faveur du royaume aragonais. Alors qu’il était en pleine guerre de Naples, il se trouva dans une urgente nécessité d’argent pour subvenir à ses dépenses militaires. Il envoya donc des instructions à Valence pour que son frère, Jean de Navarre, sollicitât un prêt à la cathédrale et au Conseil de la cité. Les fonds nécessaires furent accordés et, comme gage et garantie, les reliques du roi, dont le Précieux Calice, furent remises à la cathédrale, sous la garde du chanoine Antonio Sanz, supérieur ecclésiastique de la cathédrale et chapelain en chef de la chapelle du Palais Royal.

- Le 18 mars 1437, alors que se mourait le chanoine Sanz, le roi Jean de Navarre, représentant de son frère Alphonse V, roi de Valence, remit en dépôt et sous la garde du chapitre de la cathédrale, plusieurs reliques dont le Calice. Comme l’inventaire de 1410, le document15 de 1437 donne une description du Calice correspondant à son état actuel : « […] muni de deux anses d’or, sa base, de la même couleur que la coupe, est ornée d’or, de deux rubis – que le spécialiste Francisco Ferrer affirme être des grenats – et de deux émeraudes, ainsi que de vingt-huit perles de la grosseur d’un petit pois. »

Le roi et ses successeurs parvinrent à récupérer quelques-unes des reliques placées en gage, mais le prêt n’ayant jamais été entièrement remboursé, le Saint Calice appartient encore aujourd’hui à la cathédrale de Valence.

- Les inventaires des reliques du 5 septembre 1506, du 29 décembre 1516, du 29 septembre 1524, du 19 septembre 1528 et tous ceux qui seront réalisés jusqu’en 190516 sont unanimes quant à la description de la Précieuse Relique.

Elle ne sortira de la cathédrale de Valence qu’en trois occasions : deux fois pour la protéger, une autre pour la fêter solennellement.

Une armée iconoclaste

Après les persécutions de la Rome païenne, la kleptomanie de Childebert Ier et l’invasion musulmane, ce furent les troupes napoléoniennes, à l’origine de la destruction d’innombrables biens de l’Église en la péninsule ibérique, qui mirent en péril le Saint Calice. Le 18 mars 1809, un bateau le transporta à Alicante. En mars 1810, il partit pour Ibiza, puis gagna Palma de Majorque, où un inventaire mentionne « un coffret d’argent contenant un calice en agate qui servit à la Cène du Seigneur ». Le 25 septembre 1813, ce coffret reviendra à la cathédrale de Valence.

Le manuscrit du chanoine don Pedro Vicente Calvo, alors chargé de la garde des joyaux et des reliques, nous dépeint la fureur iconoclaste de l’envahisseur. Ainsi, en mai 1812, don Calvo reçut une lettre officielle du commandant général, le marquis de Compigni, l’informant qu’il devait remettre les trésors d’or et d’argent de la cathédrale de Valence au commissaire de la Guerre, Manuel Cizur. Le chanoine exprima son indignation, mais la réponse fut un ultimatum. Cizur se rendit en personne à la cathédrale où il profana plusieurs objets religieux, le Calice se trouvant alors heureusement à Majorque. En quelques secondes, il détruisit le précieux tabernacle, puis plaça sous ses pieds les crânes de saint Thomas de Villeneuve et de l’évêque saint Louis afin de récupérer les reliquaires d’argent où ils avaient été déposés. Au milieu d’un silence horrifié, résonna la voix de don Calvo qui avait pris entre ses mains le reliquaire contenant une épine authentique de la couronne du Seigneur, offerte par le roi Saint Louis, l’intimant au respect. Cizur lui répondit avec une ironie diabolique : « J’embrasserai la relique et garderai le reliquaire ; vous pouvez garder l’os, je prendrai la chair. » Dans l’après-midi, toutes les reliques furent violemment arrachées des reliquaires, lesquels furent fondus pour être convertis en monnaies.

Le 5 juillet 1813, Valence fut libérée. Le 8 juillet, à la demande du chapitre de la cathédrale, le chanoine Calbo ramena de Majorque le Saint Calice, avec tout ce qui put être sauvé du pillage.

Le vandalisme rouge de 1936

La guerre civile espagnole, d’une rare violence antichrétienne17, faillit causer la perte irrémédiable du Calice de la Sainte Cène. Mais la Providence veillait, qui suscita, entre autres, le zèle du chanoine archiviste Elías Olmos Canalda et le courage de mademoiselle Suey, comme nous allons le voir.

Après avoir pris le pouvoir en février 1936, le Front Populaire, dominé par les communistes, déchaîna une vague de terrorisme telle qu’en seulement quatre mois environ mille églises furent incendiées et des centaines de prêtres expulsés. Des documents d’une importance capitale, des œuvres d’art et les saintes reliques ne furent pas épargnés par la volonté de détruire tout ce qui relevait des traditions civile, culturelle et religieuse de l’Espagne. L’assaut sur la cathédrale de Valence eut lieu le 21 juillet, après la destruction du collège de Saint-Thomas de Villeneuve, de la paroisse de Saint-Jean et du couvent dominicain. Le chapitre de la cathédrale avait, en vain, sollicité par lettre l’aide du gouverneur de Valence, qui ne répondit même pas. Il s’agissait désormais de sauver à tout prix le précieux Calice ! La messe fut célébrée le matin à 9 h à l’autel de la Très Sainte Trinité. Au moment de la Consécration, les hordes révolutionnaires passèrent devant la porte des Apôtres en hurlant L’Internationale. Craignant que la cathédrale ne fût envahie, un des sacristains ferma les portes et jeta la clé. Seules quatre des personnes chargées de la cathédrale étaient sur place : le chanoine Olmos Canalda, Juan Senchermés, le chapelain Juan Colomina et le sacristain José Folch, tous prêts à mourir pour sauver le Calice. Ils enveloppèrent la Relique dans de la soie et un journal. Le plus difficile était de la sortir de la cathédrale, car les hordes, qui campaient dans toute la ville de Valence, étaient en train d’incendier les églises paroissiales de Saint-Valérien, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Augustin et d’autres encore. Si l’un d’eux était reconnu, c’en était fini du Saint Calice. Or, parmi les fidèles présents à la Messe, se trouvait mademoiselle Maria Sabina Suey Vanaclocha, qui reçut la dangereuse mission de cacher le Saint Graal18.

Commença alors une véritable épopée, au cours de laquelle le Calice fut plusieurs fois à deux doigts d’être découvert et livré au vandalisme communiste.

Quand Maria Suey sortit de la cathédrale, munie du précieux colis, les rues avoisinantes étaient envahies par les révolutionnaires, armés de carabines et de pistolets. De plus, leur quartier général se trouvait non loin de là. Moins de trois heures après, ils firent irruption dans la cathédrale et entrèrent dans la chapelle où était habituellement vénéré le Saint Calice. Ils mirent aussitôt le feu aux bancs, aux confessionnaux et même au tabernacle. Le feu fut si intense qu’il réduisit en cendres les précieux tapis valenciens du XVIe siècle, les images artistiques, l’argenterie, dont la magnifique arche utilisée lors de la Semaine Sainte et le socle d’argent si finement ciselé du Saint Calice (ci-contre), la chasuble revêtue par le pape Calixte II quand il canonisa saint Vincent Ferrier, sans compter de nombreux autres objets de grande valeur historique, artistique et religieuse.

Le Saint Calice aurait été réduit à néant, mis en pièces par ces barbares, ou consumé par les flammes. Mais, une fois l’incendie éteint, un franc-maçon notoire se mit intensivement à sa recherche. Après plusieurs jours d’investigation, il découvrit une piste, prétendant qu’il connaissait la personne qui avait caché le Calice non loin de la cathédrale et que si la relique n’était pas immédiatement livrée aux autorités, la famille qui le détiendrait serait condamnée à mort et exécutée. Menace réelle ou subtile manœuvre ?

Toujours est-il que, le 28 août, douze marxistes fouillèrent de fond en comble l’appartement de mademoiselle Suey. Le Calice était alors dissimulé dans une penderie où avait été habilement aménagé un compartiment secret fait de planches de même teinte que le meuble. Les intrus l’inspectèrent par deux fois, en vain, mais leurs mains sacrilèges frôlèrent de trois centimètres la Relique ! Quand leur recherche prit fin, ils obligèrent Maria Suey à les suivre, ce qu’elle refusa, leur demandant de la tuer sur place.

Ils la poussèrent alors si violemment qu’elle chuta jusqu’au bas des escaliers. Un des agresseurs, ému par la scène, releva la jeune fille, la poussa à l’intérieur de l’habitation et ferma rapidement la porte ; puis il reprit vertement ses compagnons, leur reprochant leur cruauté. Ils répondirent en le traitant de fasciste, mais finirent par s’en aller.

Après avoir encore été caché en deux endroits différents, par sécurité, le Saint Calice fut transporté dans le village de Carlet, à vingt-cinq kilomètres de Valence ; il fut dissimulé dans une maison qui appartenait à la famille Suey, abrité par une niche ouverte dans un mur de pierres et recouverte d’azulejos [carreaux de faïence décorés en bleu]. L’insigne relique y resta cachée jusqu’à la fin de la guerre civile. Le lendemain de la libération de Valence, le 30 mars 1939, Olmos Canalda sortit le Calice de son refuge et l’emporta à Valence où l’artiste Jesùs Sugrañes le remit à neuf.

Le 9 avril, en la fête du Jeudi Saint, le Calice fut officiellement rendu à la cathédrale de Valence par le commandant en chef de l’armée de Galice, libérateur de la ville.

Valence devenait de nouveau le reliquaire du vénérable Trésor, la ville où naquit saint Laurent, le premier sauveur du Calice de la dernière Cène.

II. Description du Saint Calice

En 1960, Mgr Marcelino Olaechea, alors évêque de Valence, demanda au professeur Antonio Beltrán, de procéder à une analyse du Saint Calice « comme s’il s’agissait d’un objet découvert lors d’une fouille ».

Nous nous référerons donc essentiellement à cette première étude scientifique que fut l’ouvrage du professeur d’Archéologie de Saragosse, déjà plusieurs fois cité : El Santo Cáliz de la catedral de Valencia19.

Le travail fut réalisé en trois phases :

- Observation directe, et même tactile, du Calice à plusieurs occasions, dont l’une permit la découverte d’une inscription arabe sur le pied de la Relique.

- Photographie minutieuse et détaillée du Calice.

- Démontage par un orfèvre des pièces et des gemmes, travail qui ne fit que confirmer ce qui n’était encore que des hypothèses.

Tout cet examen fut accompli en présence de hautes autorités de l’archidiocèse, en particulier de don Guillermo Hijarrubia Lodares, vicaire général.

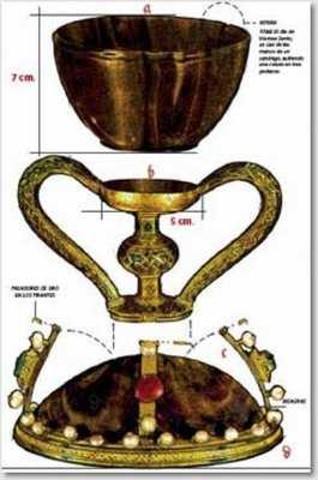

L’ensemble du Calice est constitué de trois parties absolument distinctes entre elles et de différentes époques.

- La coupe supérieure.

- Le pied, formé par un vase ovale et retourné.

- Le nœud, en or, qui unit la coupe au pied, avec un ajout de deux anses et d’une ornementation en or munie d’un sertissage de pierres précieuses et de perles.

Ces trois pièces sont indépendantes. Si le pied et le nœud sont de la fin du Moyen Âge, cela ne signifie pas que la coupe le soit aussi. L’erreur avait été jusqu’alors de tenter de découvrir une date commune à l’ensemble, ce qui est rigoureusement impossible, les trois parties du Calice étant de trois époques distinctes, insiste le professeur Beltrán.

La coupe est en calcédoine, plus précisément en cornaline, de couleur rouge cerise, appelée également « cornaline orientale ». En l’observant attentivement, il n’est pas à exclure qu’elle soit en sardoine, laquelle est de couleur rouge brune.

La coupe présente même sur le côté une grande veine grisâtre semblable à de l’agate. Attilio Zuccagni, directeur du Cabinet d’Histoire Naturelle de Florence, sous le règne de Charles IV d’Espagne, pensait qu’il s’agissait d’onyx.

Augustin de Sales, en 1736, affirmait déjà que « la coupe est de pierre agate cornaline orientale […] d’une coloration si étrange et extraordinaire20, avec ses reflets qui varient selon les angles de vue, qu’elle rappelle une braise de feu ; cela dit, sa beauté et la variété de ses teintes ne s’expliquent pas par une intervention miraculeuse, comme le pense le peuple dévot, mais par les propriétés naturelles de l’agate. La sainte coupe est de la taille d’une moitié d’orange, capable de contenir de dix à douze onces de vin et haute de l’épaisseur de quatre doigts ».

Elle comporte une petite base qui lui permettait d’être stable et droite sur une table. Cette base est maintenant recouverte par l’ornementation d’or qui forme la partie supérieure du nœud. Elle est facilement visible dans les espaces laissés par cette ornementation à la forme légèrement irrégulière.

La coupe mesure exactement 9,5 cm de diamètre à son bord, 5,5 cm de profondeur, 7 cm de hauteur et environ 3 mm d’épaisseur. Sa base a 1 cm de hauteur.

Toute la coupe est lisse, à l’intérieur comme à l’extérieur, sans aucune ornementation, exception faite d’une simple ligne incise à peu de distance du bord.

Elle a été travaillée à partir d’un nodule d’une seule pièce et au prix d’un travail extrêmement délicat et parfait ; il n’en résulta ni défaut ni irrégularité21.

III. Archéologie du Saint Calice

La question est de savoir de quand date la coupe si l’on veut établir l’authenticité du Calice de Valence. Il est clair que lors de la Sainte Cène, il n’y avait pas de calices chrétiens sur la table sinon des coupes de l’époque reposant sur une petite base. Beltrán chercha donc des coupes qui auraient pu être gardées dans les coffres d’une riche maison de Jérusalem au début du Ier siècle, utilisées en particulier par un amphitryon fortuné désirant honorer un hôte exceptionnel à l’occasion d’un rituel important, comme celui de la Pâque.

Que la Coupe qui nous intéresse ait été plus tard embellie et ornée d’or et de pierres précieuses, en lui donnant une forme plus proche du calice chrétien, est parfaitement compréhensible.

En Égypte, en Syrie et dans tout le bassin méditerranéen oriental, la fabrication de vases en pierre, quelquefois grands et ornés, était commune à l’époque romaine et grecque ; ils étaient d’usage fréquent sur les tables seigneuriales. Après le Ier siècle de l’ère chrétienne, ils furent pratiquement supplantés par des coupes en cristal, moins coûteuses et plus faciles à réaliser.

Pline écrit que les civilisations antiques étaient fières de posséder des coupes en pierres coûteuses ou précieuses ; elles nous transmirent leur art de donner davantage de clarté et de luminosité aux objets en agate à l’aide d’huile et d’acide sulfurique. Il est patent que les ateliers orientaux d’Égypte et de Syrie, depuis Alexandrie jusqu’à Antioche, réalisèrent de nombreux vases de pierre fine de la dureté du jaspe, de la calcédoine, de l’agate et de la sardoine.

Bien que ces coupes fussent onéreuses, elles n’étaient pas rares dans la première moitié du Ier siècle. De fait, le British Museum en expose deux dont la forme et la taille sont quasi identiques à celles de la Coupe d’agate de Valence.

Les deux sont datées de l’an 1 à 50 après J.-C. L’une est en calcédoine, l’autre en sardoine, pierres de la même famille que l’agate et la cornaline. Celle en calcédoine est translucide, marron clair avec quelques raies d’un marron plus foncé, tandis que celle en sardoine, une variété de calcédoine, a des incrustations de sardoine marron foncé et de calcédoine plus claire.

Il est certain que dès les premiers temps du christianisme furent utilisés des vases eucharistiques. Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, parle explicitement du « calice du Seigneur » [1 Co 11, 27] et du rite habituel de la Sainte Eucharistie. Saint Irénée en parle également. Mais quant à la forme des calices de l’Église naissante, entre le Ier et le IVe siècle, nous ne pouvons émettre que des conjectures. Non seulement leurs représentations graphiques sont rares, mais il est aussi difficile de distinguer les vases eucharistiques des simples vases de table. Retenons tout de même celui qui est dessiné sur une des pages du Codex Alexandrinus22 conservé au British Museum, la coupe du IIIe siècle gravée sur l’épigraphe de Fructuosa dans la catacombe de Pontien, et celle qui apparaît sur la fresque appelée de la « fractio panis23 » dans la chapelle grecque du Cimetière de Priscille : ce vase est muni de deux anses verticales et son fond est assez large, presque autant que son ouverture24.

À partir de la fin des persécutions, l’Église recevra de splendides donations, spécialement en calices d’or et d’argent. Le catalogue de Sylvestre Ier, auquel nous avons déjà fait allusion, nous en donne une idée. Y figurent, en particulier, les scyphi, ou « gobelets, petits calices » épiscopaux et les amæ (du latin hama « seau »), de grande taille et destinées à recevoir les offrandes des fidèles. Il semble que l’usage de calices en verre était admis aussi, selon les témoignages de Tertullien, saint Irénée et saint Athanase.

Notons que l’usage de calices en pierre persista, comme en témoigne le don fait par Brunehilde à l’église d’Auxerre d’un calice en onyx et en or.

[…] Nous pouvons désormais établir la filiation archéologique du Saint Calice de Valence :

- La coupe supérieure, qui est la partie essentielle, provient d’un atelier oriental, hellénistico-romain. Sa date se situe entre le IVe siècle avant J.-C. et le Ier de notre ère, plus concrètement entre les IIe et Ier avant J.-C.

- La navette, qui constitue le pied du Calice, bordée d’or, est originaire d’un atelier cordouan, ou peut-être fatimide25. Sa date se situe entre le Xe et le XIIe siècle.

- Les anses, le nœud et l’orfèvrerie sont l’œuvre d’un unique orfèvre gothique, de la fin du XIIIe ou de la première moitié du XIVe, influencé par des idées du monde musulman, particulièrement par les miniatures mozarabes, fin connaisseur des techniques orientales et méditerranéennes et même mudéjares26, mais surtout inspiré par le style carolingien.

- Les tirants et le rebord qui entourent le pied sont de qualité très inférieure. On peut les dater de la seconde moitié du XIVe siècle. Ils sont l’œuvre d’un autre artiste.

- Les pierres et les perles ont été montées entre le XIIe et le XIVe siècle.

- Il est enfin possible d’affirmer que les différentes pièces du Calice furent réunies à San Juan de la Peña par un orfèvre plutôt français que mozarabe ou mudéjar, au début du XIVe. Ensuite le rebord du pied, les tirants, les perles et les pierres furent ajoutés par une autre main, de telle sorte qu’en 1399 le Calice était celui qui est actuellement vénéré dans la cathédrale de Valence ; pour le moins, il était ainsi décrit dans l’inventaire de 1410 à la mort de Martin l’Humain. Il serait possible que la monture ou les ajouts du pied eussent été réalisés à Saragosse ou à Barcelone entre 1399 et 1410.

Épilogue

Tout converge donc vers un petit Calice de 17 cm de hauteur qui fascina les Apôtres, suscita des martyrs, fit rêver le chevalier médiéval, passionne les chercheurs, édifie les prêtres, console les fidèles, réjouit la chrétienté, intrigue les âmes de bonne volonté. Pourquoi ? Parce que Quelqu’un l’a tenu dans ses mains, l’a porté à ses lèvres, Quelqu’un en a fait l’écrin de son propre Sang, le Sang qui purifie, fortifie les âmes et pacifie les nations, le Sang de l’Amour crucifié, le Sang donné pour la rédemption du genre humain. Ce Calice fut l’insigne Reliquaire de l’Amour du Dieu fait homme, Notre Seigneur Jésus-Christ.

Prenant CE Calice dans ses mains saintes et vénérables…

CE Calice, par les desseins de la Providence, se trouve exposé dans la cathédrale de Valence, en Espagne.

Le Saint Graal n’est pas une lapis ex cœlis, « une pierre tombée du ciel », identifiée par une poignée d’initiés, un calice extraterrestre habité par une vertu magique. C’est une coupe qui fut destinée au rite de la Pâque juive, et qui eut le privilège d’être utilisée par le Messie pour y consacrer son Précieux Sang le soir du Jeudi Saint. C’est cet usage préférentiel qui confère à cette Coupe une telle dignité. Mais si le Cœur de Jésus ne règne pas par les bienfaits dus à sa présence, il règne, de fait, par les calamités liées à son absence27.

Que les âmes de bonne volonté qui cherchent Dieu se penchent sur de bons ouvrages d’apologétique qui leur donneront les raisons de croire. Rien n’est plus raisonnable que d’être catholique ! Mais l’apologétique, si elle peut conduire à la foi, n’a pas le pouvoir de la communiquer par elle-même : la foi est un don de Dieu. Alors, que ces âmes droites s’appliquent aussi le mot de Blaise Pascal : « Si tu veux croire, mets-toi à genoux et prie ! »

Quant à ceux qui lèvent le poing vers le Bon Dieu et son Église, qu’ils pèsent les leçons de l’histoire : il a suffi de trois siècles pour que la Rome païenne, maîtresse du monde et persécutrice du nom chrétien, pliât les genoux devant Jésus-Christ et devienne capitale du christianisme et Maîtresse de Vérité.

Le sang des chrétiens est semence de chrétienté28 !

1 Reproduction partielle de l’ouvrage Le Saint Graal ou Le vrai calice deJésus-Christ, Chiré-en-Montreuil, Éd. de Chiré, 2015. Certaines illustrations sont reprises du livre de Miguel NAVARRO SORNI, El Santo Cáliz de la catedral, Valencia, Ciudad del Grial, Ajuntament de Valencia, 2014.

2 L’auteur, alors prêtre en Argentine, nous avait donné un article sur « Les réductions guaranies de la Compagnie de Jésus aux XVIIe et XVIIIe siècle », Le Cep n°33 (oct. 2005) et 34 (janv. 2006).

3 Canon de la Messe.

4 En grec, κανών kanôn signifie « règle ».

5 Fra Angelico a peint une magnifique fresque, conservée au Vatican, représentant le pape saint Sixte II confiant les biens de l’Église au diacre Laurent.

6 « Je crois les histoires dont les témoins se font égorger », disait Blaise Pascal.

7 Notons qu’on disposait alors de plus de sources que de nos jours.

8 La ville de Huesca fêta, en 1958, le XVIIe centenaire du martyre de saint Laurent.

9 Il est intéressant de noter l’absence de citations relatives au Saint Calice après l’Édit de Milan qui préluda à la paix de l’Église, ce qui semble confirmer qu’il n’était plus à Rome ni à Jérusalem.

10 Ces informations sont, pour la plupart, issues de l’excellent ouvrage de Janice BENNETT. Pourvu d’une impressionnante bibliographie (plus de cent ouvrages), il fut publié en anglais sous le titre St. Laurence. The Holy Grail, à San Francisco, par Ignatius Press, en 2004, et traduit en espagnol : San Lorenzo y el Santo Grial. La historia del Santo Cáliz de Valencia, Madrid, Éd. Ciudadela Libros, 2008.

11 On suppose que le Calice fut conservé dans l’abbaye de Saint-Pierre-le-Vieux.

12 L’armée de Charlemagne franchit les Pyrénées en 777. Certains pensent qu’il introduisit en Europe la « Graalmanie », après avoir eu vent d’une présence du Saint Graal dans cette région. Mais c’est au XIe siècle que commencent les légendes de la « quête du Graal ».

13 Est conservée une lettre de saint Euloge de Cordoue qui mentionne Ferriolo comme « évêque de San-Pedro de Siresa », qui gouverna l’Église aragonaise de 815 à 831. Le siège épiscopal s’est maintenu à Siresa pendant plus de cent ans.

14 Il fut désigné comme le roi le plus « valencien » de tous les rois d’Aragon.

15 Vol. 3 532 des Archives de la cathédrale de Valence.

16 Catalogue des reliques existantes en la Sainte Église Métropolitaine Basilique de Valence. Manière et ordre avec lesquels elles sont présentées aux fidèles, Valence, 1905.

17 La plus sanglante après la persécution de Dioclétien : 6 549 prêtres et 283 religieuses, sans compter de très nombreux fidèles, furent assassinés en haine de la foi.

18 Elle habitait dans la rue des Avellanas, non loin de la cathédrale.

20 A été formulée l’hypothèse que la pierre aurait été soumise à une technique de coloration de l’agate, déjà évoquée par Pline et encore utilisée dans le Palatinat.

21 Ndlr. Quant au pied et au nœud, leur description détaillée et leur datation se trouvent dans l’ouvrage cité.

22 Manuscrit néotestamentaire du Ve siècle.

23 « Fraction du pain ».

24 Cf. J. WILPERT, Fractio Panis. La plus ancienne représentationeucharistique à la Capella Greca, Paris, Firmin-Didot & Cie, 1896, et O. MARUCCHI, Epigrafía Cristiana, Rome, Ulrico Hoepli, 1910.

25 C’est-à-dire de la dynastie chiite ismaélienne qui régna en Afrique du Nord-Est aux Xe-XIe s. puis en Égypte de 969 à 1171. Fondée par ‘Ubayd Allâh à Kairouan (909-910), elle conquit l’Égypte (969), s’établit au Caire (973) et fut renversée par Saladin (1171).

26 Se dit d’un art qui s’est développé en Espagne chrétienne du XIIIe au XVIe s. (après la Reconquête) et qui est caractérisé par l’emprunt de certaines techniques et formes décoratives islamiques.

27 Selon le mot du cardinal Pie.

28 Citation de Tertullien.