Partager la publication "Histoire et actualité de la Sainte Coiffe de Cahors"

Par Rebeillard Laurent Dr

Résumé : La ville de Cahors, capitale historique du Quercy (la Divona Carducorum des Gaulois) a célébré cette année le neuvième centenaire de sa cathédrale où, le 26 août 1119, le pape Calixte II consacrait un autel de la Sainte Coiffe. Cette Sainte Coiffe est l’une des rares reliques reconnues du Christ, avec la tunique d’Argenteuil, le Linceul de Turin et le Suaire d’Oviedo1. Son arrivée à Cahors fut peut-être beaucoup plus ancienne, mais plusieurs traditions sont ici en lice. Le point important sera d’identifier la Sainte Coiffe parmi les divers linges sépulcraux vus par l’apôtre Jean dans le Tombeau ouvert. Il apparaît que c’est une question disputée.

Cette année 2019, le diocèse de Cahors fête le 900e anniversaire de l’achèvement de sa cathédrale. À cette occasion, la Sainte Coiffe2, un des linges funéraires de Jésus-Christ, est exposée publiquement jusqu’au 8 décembre dans son reliquaire, après avoir été longtemps gardée au secret dans la chapelle Saint-Gausbert de la cathédrale. Elle a même fait l’objet d’une procession dans les rues de la ville le 27 avril dernier, qui a réuni plusieurs milliers de pèlerins.

Dans un article paru en 2016 sur le site Le Rouge et le Noir, Isabelle Rooryck, conservateur en chef honoraire du patrimoine, cite une Notice sur le Saint-Suaire de la tête de Notre-Seigneur Jésus-Christ vulgairement appelée la Sainte-Coiffe, qui la décrit ainsi :

« Elle a la forme et les dimensions d’un serre-tête taillé pour s’adapter tout juste à la tête d’un homme, en ne laissant à découvert que le visage, depuis le milieu du front jusqu’au menton. Au toucher, la Sainte-Coiffe paraît ouatée. »

Le dispositif est constitué de huit doubles de linges – comme huit coiffes superposées, bordées d’un ourlet – de textures différentes, appliqués l’une sur l’autre et cousus ensemble. « La première pièce à l’extérieur et la huitième à l’intérieur sont en crêpe-lis, et d’une telle finesse qu’on peut les comparer à une toile d’araignée. Les autres pièces sont d’un tissu moins fin ; mais la deuxième et la septième sont plus fines que la troisième et la sixième, et celles-ci plus que la quatrième et la cinquième qui sont au milieu. »

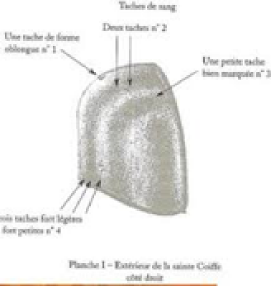

Fig.1.Aspect général de la Sainte Coiffe de Cahors. Les flèches indiquent les taches de sang.

Isabelle Rooryckajoute que « Champollion, le jeune égyptologue figeacois, confirma, en examinant la relique, une forme antique et orientale, reconnaissant une matière en fin lin d’Egypte », le tissu indiquant les premiers siècles du christianisme, ainsi qu’une coutume funéraire de l’antiquité, ajoute-t-elle.

Nous sommes donc en présence d’une pièce de tissu très ancienne, susceptible d’avoir enveloppé la tête de Notre-Seigneur dans le Sépulcre, dont aucune autre ville sinon Cahors n’a jamais revendiqué la possession. Convaincu de son authenticité, M. Bourrières, professeur au collège des Petits-Carmes, a fait imprimer à Cahors en 1888 son Essai sur l’origine de Rocamadour et la Sainte Coiffe dont nous retranscrivons ici plusieurs passages, avec parfois nos commentaires :

« Les juifs – écrit-il – ensevelissaient leurs morts de trois manières différentes, suivant la fortune des familles. Pour Notre Seigneur Jésus-Christ, on a suivi la méthode employée pour les personnes les plus riches. Après avoir été descendu de la croix, le corps de notre Sauveur fut étendu sur un très grand suaire qui, pendant très longtemps, a été conservé à Besançon. Ce suaire, caché pendant la première révolution, n’a pas encore été retrouvé.

Les disciples et les saintes femmes laissèrent pendant quelque temps le corps de Notre-Seigneur entre les bras de sa divine Mère ; après quoi, ils le transportèrent sur une pierre de marbre rouge située non loin du tombeau. Les disciples lavèrent le corps avec soin. Joseph d’Arimathie recueillit même les ablutions ; une partie est conservée à Bruges. Après avoir enduit le corps de parfums, on le revêtit de ses suaires. Les yeux furent fermés au moyen de bandelettes de lin faisant le tour de la tête. On plaça ensuite la Sainte Coiffe. Elle couvrait les cheveux jusqu’au cou et le front jusqu’aux sourcils. Ce suaire, se boutonnant sous le menton, maintenait la bouche fermée. »

Justement, écrit Isabelle Rooryck, le Linceul de Turin « montre une zone blanche correspondant à l’arrière du crâne, aux joues, aux oreilles et au cou » de Notre-Seigneur, celle que dut occuper la Sainte Coiffe dans le Sépulcre.

Et la Sainte Coiffe porte des taches de sang qui correspondent aux blessures du visage, sur le Linceul, témoignant de l’arrachement de la barbe, de l’atteinte de l’arcade sourcilière gauche et du couronnement d’épines.

Pour Robert Babinet, qui l’a bien étudiée dans son livre Le Témoin secret de la Résurrection 3, la Sainte Coiffe est bien « la partie manquante du Saint-Suaire », du Linceul de Turin.

Brève histoire de la Sainte Coiffe

« Les preuves historiques de l’authenticité de la Sainte Coiffe sont nombreuses, écrit M. Bourrières. L’Église, avant de permettre d’exposer les reliques à la vénération des fidèles, les soumet à un examen des plus sérieux. À plusieurs reprises les Souverains Pontifes ont édicté des règles précises sur le sujet. Chaque fois, le Saint-Suaire conservé à Cahors a été soumis à une critique sévère ; toujours son authenticité a été facilement constatée.

Parmi les faits et les documents de valeur, nous ne citerons que les deux principaux.

Le 26 août 1119, le pape Calixte II, venant de Toulouse, passe à Cahors et y consacre le maître-autel et l’autel du Saint-Suaire. Les huguenots s’emparèrent plus tard de ce dernier. Il fut transporté à Cenevières où, en 1634, le retrouva François de Roaldès, chanoine théologal de Cahors. »

Nous lisons effectivement dans l’encyclopédie Wikipédia, à propos de la Sainte Coiffe :

« En août 1634, quatre notables visitent le château de Cennevières (dans le Lot) et identifient fortuitement l’ancien autel de la Coiffe avec l’inscription : “Le Souverain Pontife Calixte II a consacré l’autel du Suaire de la tête du Christ l’an 1119, le six des calendes d’août”. »

« Par une bulle du 22 janvier 1487, reprend M. Bourrières, le pape Innocent VIII accorda des indulgences à ceux qui visiteraient la chapelle du Saint-Suaire. Cette bulle était scellée du sceau de dix cardinaux. »

Ensuite, M. Bourrières cite trois traditions différentes au sujet de l’origine de la Sainte Coiffe :

« La première l’attribue à saint Amadour, premier évêque de Cahors ;

La deuxième la faisait donner à la cathédrale de Cahors par Pépin le Bref, qui l’aurait reçue des Papes ;

La troisième, et la plus répandue, veut que ce soit l’empereur Charlemagne qui ait doté notre cathédrale de ce précieux trésor. »

1) Saint Amadour, qui donna son nom à Rocamadour, était à l’origine ce Zachée le publicain que convertit Notre-Seigneur, et son épouse, Véronique – à ne pas confondre avec la Véronique sur le voile de laquelle Jésus imprima miraculeusement l’image de sa Sainte Face – était l’hémorroïsse qui guérit en touchant un pli de de la robe du Seigneur et qui finit ses jours à Soulac. Saint Amadour et sainte Véronique se sont mis au service de saint Martial quand il évangélisa l’Aquitaine et le Quercy. Il est possible que saint Amadour ait été le premier évêque de Cahors et qu’il ait déposé la Sainte Coiffe dans la première cathédrale, un ancien temple païen dont les idoles avaient été renversées. C’est une hypothèse qui n’a pas trouvé de confirmation définitive en raison de la destruction des archives de la cathédrale par les protestants.

2) En 663, les sarrasins s’emparent de la ville de Cahors, qui ne sera délivrée qu’en 752 par Pépin le Bref, lequel, à cette occasion, aurait donné la Sainte Coiffe à la ville :

« Après le sac des archives, en 1605, Mgr Siméon de Popiers envoya à Rome le préchantre de son chapitre, Pierre Leblanc, pour demander des indulgences en faveur de ceux qui visiteraient la chapelle du Saint-Suaire. M. Greil possède une copie du discours prononcé dans cette circonstance par Pierre Leblanc devant Paul V :

“Outre des monuments incontestables, une tradition certaine et légitime nous affirme que notre ville a été enrichie de ce trésor par le roi Pépin, pendant qu’il était en Aquitaine, occupé à chasser les sarrasins d’Espagne”. »

3) À partir de l’an 780, Charlemagne reçut à plusieurs reprises des reliques de la part d’Irène, impératrice de Constantinople, du Patriarche de Jérusalem, mais aussi de la part d’Haroun-el-Rachid. Il aurait donné la Sainte Coiffe à l’évêché de Cahors.

M. Bourrières conclut, à propos de ces trois traditions :

« En présence des traditions relatives à saint Amadour et à Pépin, nous croyons que ce qu’il y a de plus plausible, c’est d’admettre que la Sainte Coiffe est dans notre cathédrale depuis les temps apostoliques, Pépin et Charlemagne n’ayant fait que la rendre à la ville de Cahors », la sainte relique ayant été abritée dans le monastère de Marcilhac-sur-Célé, dans le Lot, durant les périodes d’invasion.

Pour Isabelle Rooryck, ce fut plus probablement Géraud de Cardaillac, évêque de Cahors, qui a dû ramener la Sainte Coiffe de retour de son voyage en Terre Sainte, au début du XIIe siècle. Comme la consécration du maître-autel de la Sainte Coiffe de la cathédrale par le pape Calixte II, le 26 août 1119, est un fait historique suffisamment établi, il est impossible que la Sainte Coiffe soit parvenue à Cahors à une date postérieure.

Au Moyen Âge, « la Sainte Coiffe de Cahors était en très grande vénération. Pendant les fêtes de Pentecôte, il y avait dans la ville un grand concours de peuple. Les miracles étaient nombreux ».

Lors des guerres de religion, les huguenots s’emparèrent de la ville de Cahors, « pillèrent la cathédrale, brûlèrent les reliques et jetèrent les cendres dans le Lot. La Sainte Coiffe était à cette époque placée sur un bloc d’argent massif et renfermée dans une magnifique châsse. Un soldat huguenot s’en empara. N’ajoutant aucune importance au linge que contenait le reliquaire, en passant sur le pont de Notre-Dame, il le jeta dans la rivière. La Sainte Coiffe tomba sur la berge. Une vieille femme l’arracha à un animal immonde qui la traînait dans la boue.

Croyant que ce qu’elle venait de trouver était un vulgaire bonnet, elle alla le nettoyer dans la fontaine de Saint-Georges, située non loin de là. Le linge se mit à saigner. Une autre femme, qui lavait à côté d’elle, reconnut la Sainte Coiffe ». Un serviteur du comte d’Hautesserre la lui racheta pour deux quartons de blé, et le comte la remit ensuite à l’évêque de Cahors.

Pendant la Révolution, « tandis que la cathédrale servit d’écurie et que la Relique fut jetée parmi les ordures, écrit Isabelle Rooryck, l’évêque constitutionnel Jean d’Anglars (1791-1802) la sauvait une nouvelle fois. En 1825, la Sainte Coiffe fut replacée dans une châsse reliquaire plaquée d’argent par le vicaire général de Cahors et supérieur du Grand Séminaire, Mgr Solacroup ».

Fig.2. La Sainte Coiffe de Cahors dans son reliquaire

Un nouveau reliquaire fut réalisé en 1899 : c’est celui qu’on voit encore de nos jours. « La custode est en forme de tourelle circulaire évoquant une lanterne architecturée ouverte d’arcades enveloppant un tube de cristal. Le bandeau supérieur est gardé par des anges entourant une coupole conformée à la boîte crânienne et surmontée d’une couronne enchâssant une croix dominant la sphère de l’univers. Aux angles de la terrasse sont assis sur leur trône l’évêque saint Didier de Cahors, l’empereur Charlemagne et le pape Calixte II. L’œuvre semblerait contenir en remploi certains éléments plus anciens. »

La Sainte Coiffe est-elle le soudarion johannique ?

Le soudarion johannique est le suaire dont parle saint Jean dans le récit de sa découverte des linges sépulcraux dans le tombeau vide de Jésus. Parlant de lui-même, il écrit :

« Se penchant, il observe les linges restés là ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive aussi, et entre dans le tombeau. Il contemple les linges restés là, et le suaire qui était sur la tête, non pas posé avec les autres linges, mais à part, roulé en un autre endroit. Alors l’autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car ils n’avaient pas encore compris l’Ecriture, à savoir que Jésus devait ressusciter des morts » (Jn 20, 7-10).

Dans le livre qu’il consacra au Saint-Suaire de Saint-Corneille4, le chanoine Morel écrit :

« Les juifs avaient l’habitude d’envelopper d’un linge le corps des défunts, qu’ils liaient aux pieds et aux mains avec des bandelettes. En outre, ils leur mettaient un suaire sur la figure. C’est du moins ce qui fut pratiqué pour Lazare, dont il est dit formellement qu’il sortit de son tombeau les pieds et les mains liés avec des bandelettes, et le visage entortillé dans un suaire. »

Et nous lisons de même dans l’introduction de l’article de l’encyclopédie Wikipédia consacré à la Sainte Coiffe de Cahors :

« À cette époque, les Juifs couvraient la tête du mort avec une coiffe qui servait de mentonnière (nommée pathil en hébreu). Ensuite, ils couvraient le visage avec un voile pour retenir les parfums. »

La Revue Internationale du Linceul de Turin (RILT) a consacré son numéro 26 – d’août 2004 – au soudarion johannique : existe-t-il encore de nos jours, sous quelle identité et en quel lieu ? Pour Mark Guscin, c’est le Suaire d’Oviedo ; pour Robert Babinet, c’est la Sainte Coiffe de Cahors. Les rédacteurs de la RILT ont retranscrit leur controverse, sans prendre parti. Ces deux auteurs ont trouvé de précieux documents sur l’histoire du soudarion.

Mark Guscin cite deux textes du Ve siècle qui commentent et développent la distinction faite par saint Jean entre le soudarion et les autres linges, dont le sindon, le Linceul.

On peut lire ainsi dans l’Évangile de Nicodème (XV, 6) : « Je suis Jésus dont tu as demandé le corps à Pilate et tu m’as revêtu avec un linceul propre et tu as mis un soudarion sur ma Face. » Un peu plus loin, le texte poursuit : « Il [Jésus] m’a montré l’endroit où je l’avais placé, sur lequel était étendu le linceul et le soudarion qui avait été sur son visage. »

Saint Jean écrit que le soudarion était « sur la tête » du Christ, l’auteur précise qu’il couvrait le visage du Christ. Ces deux affirmations ne sont pas contradictoires, mais complémentaires.

« Dans une paraphrase de l’Évangile selon saint Jean, poursuit Mark Guscin, Nonnos de Panopolis, écrivant d’Égypte, apporte des éléments surprenants : “Simon est arrivé et il est entré tout de suite. Il a vu les linges conjointement sur le sol vide, et le linge qui entourait la tête avec un nœud à la partie arrière des cheveux. Dans la langue autochtone de Syrie, on l’appelle soudarion. Il n’était pas avec les linges funéraires, mais il était bien enroulé tout seul lui-même, tordu dans un lieu à part”. »

On peut conclure de la lecture de ces deux textes du Ve siècle, que le soudarion recouvrait le visage et enveloppait le dessus et l’arrière du crâne, où il était noué. Mark Guscin cite enfin « le récit d’un pèlerinage d’Italiennes en Palestine, d’Antoine Piacenza, au VIe siècle : lorsqu’elles passent près du Jourdain, elles trouvent une grotte où vivent sept vierges. “On dit que le soudarion qui a été sur la Face du Seigneur est là-bas” ».

L’encyclopédie Wikipédia, dans un article consacré au Linceul de Turin, cite le même récit à propos du « suaire ayant recouvert le visage de Jésus » :

« Le pseudo Antonin de Plaisance, vers 560-570, rapporte une tradition selon laquelle le suaire ayant recouvert le visage de Jésus serait gardé par sept vierges dans une grotte de l’embouchure du Jourdain. Et au VII° siècle, Adammus rapporte dans son De locis sanctis qu’Arculfe, un pèlerin gaulois, dit avoir vu à Jérusalem, outre une relique de la sainte Lance et une image tissée par la Vierge Marie représentant le Christ et les douze apôtres, le suaire ayant recouvert la tête de Jésus. Selon Arculfe, le linge, retrouvé trois ans auparavant, aurait été enlevé du tombeau par un juif chrétien dont l’héritage fut partagé entre ses deux fils : celui qui hérita de tous ses biens fut finalement ruiné, et celui qui n’hérita que du seul suaire y gagna, avec sa descendance, jusqu’à la cinquième génération, richesses sur terre et salut dans les cieux. Au cours des générations, des juifs non-chrétiens héritèrent du Suaire, ce qui déclencha une dispute avec les chrétiens. Le calife Muawiya Ier aurait appelé les deux parties et jeté le tissu aux flammes pour les départager : celui-ci serait resté suspendu et aurait volé vers le parti des chrétiens. Le Suaire aurait été gardé dans un écrin et vénéré par la population. Arculfe l’aurait embrassé. Il mesurait, selon les manuscrits, huit pieds ou huit coudées de long », soit 2 m 36, s’il s’agit de pieds romains.

Par la suite, le soudarion parvint à Constantinople. Dans un article consacré à la didascalie de Constantin Stilbès, paru dans la Revue d’Études Byzantines n°55 en 1997, Bernard Flusin cite deux témoignages du XIIe siècle sur la présence du « suaire » de Jésus à Constantinople. La note 36, page 65, mentionne :

« Sudarium quod fuit super caput ejus », Reliquiæ Constantinopolitanæ, p. 211.

« Lintheamen et sudarium sepulturæ ejus », Anonyme Mercati, Éd.. K.N. Ciggaar, p. 245.

Dans ce second témoignage, le « sudarium » est bien distingué des autres linges sépulcraux, les « lintheamen », c’est-à-dire le Linceul et les bandelettes.

En 1201, décrivant les reliques conservées à Sainte-Marie-du-Phare, dont il était alors le gardien, Nicolas Mésaritès faisait la même distinction entre le soudarion et les autres linges :

« Ici, il ressuscite, et lesoudarion, avec les linges sépulcraux, en sont la manifestation. Ils sont en lin… ils sentent encore les parfums, ils bravent la corruption parce qu’ils ont enveloppé l’ineffable mort, nu et embaumé, après la Passion. »

Robert Babinet précise que Nicolas Mésaritès a écrit « sindons sépulcraux », ce qui englobe le Linceul du Christ dans les linges sépulcraux. Nicolas Mésaritès évoquait aussi dix reliques de la Passion dont il avait la garde. À propos de la dixième, Babinet écrit :

« La Pierre détachée du Sépulcre – la dixième relique évoquée par Nicolas Mésaritès, à Constantinople, puis conservée dans le trésor de la Sainte Chapelle – était remisée dans un reliquaire qui fut démonté à la Révolution française en deux éléments, la “Plaque” et le couvercle.

Actuellement au musée du Louvre, la « plaque » en bois peint [cf. Fig. 3] est recouverte sur un côté par une plaque d’argent doré, qui représente la Résurrection du Christ sous la forme, habituelle dans l’art byzantin, de deux saintes femmes accueillies par l’ange devant le sépulcre vide. Les inscriptions grecques et le style de la gravure sur la “ Plaque ” démontrent que le travail d’orfèvrerie fut réalisé par les ateliers de Constantinople dans la seconde moitié du XIIe siècle.

Fig. 3. Le soudarion et les linges sépulcraux sur la « Plaque »

À l’intérieur du tombeau du Christ, le linceul n’est pas visible, mais on le devine sous l’entrecroisement des bandes qui liaient le cadavre. À l’emplacement de la tête, on voit, exposée de face, une coiffe en tissu qui est ouverte sur le devant et fendue à l’arrière en deux pointes allongées : ce linge est le “soudarion” de l’Évangile selon Jean (20, 7) “qui était sur la tête de Jésus” à son ensevelissement et que l’artiste a dessiné “enroulé à la même place” dans le tombeau libéré du corps.

Le soudarionqui a servi de modèle pour le dessin de la “Plaque” était assurément la relique discrète que Nicolas Mésaritès avait fini par nommer devant les séditieux du palais impérial.

Mais le plus important, je l’ai découvert en juin 2001 à l’exposition “Le trésor de la Sainte-Chapelle” du Musée du Louvre : Le soudarion gravé sur la “Plaque” est la reproduction de la “Coiffe’’ qui trône dans la cathédrale Saint-Étienne de Cahors. Il n’y a pas de doute : ce sont la même coupe du linge, le même emploi funéraire de la coiffe et la même disposition sur la tête de Jésus. La présence dans la capitale du Quercy du Suaire de Cahors, “vulgairement appelée la Sainte Coiffe” est certifiée depuis 1239 : “D’après les livres consulaires du XIIIe siècle, des rentes étaient établies en faveur des pèlerins pauvres venus à Cahors, à la Pentecôte, pour l’ostension de la Sainte Coiffe.”

Avant cette date, l’histoire de la Coiffe se perd dans les méandres de la légende catholique locale. Sa provenance d’Orient la plus probable est liée à la conquête de Constantinople en 1204 par les Croisés du sud de la France. On peut déduire de ces investigations que Mésaritès a vu à Constantinople la Coiffe de Cahors, comme il a vu le Linceul qui se trouve aujourd’hui à Turin. Les deux reliques se trouvaient en 1201 dans la chapelle du Pharos ».

Robert Babinet pense que la Sainte Coiffe se trouvait encore à Constantinople en 1201, alors qu’en août 1119 le pape Calixte II avait consacré l’autel qui lui était dédié dans la cathédrale de Cahors… Même si le premier document certain concernant la Sainte Coiffe de Cahors ne date que de 1239, cela ne prouve pas qu’il n’en existait pas d’antérieurs. Comme les archives de la cathédrale ont été détruites par les protestants, les documents plus anciens font défaut.

D’autre part, le soudarion johannique, tel un grand voile, a dû être placé en dernier, dans le Sépulcre, sur le visage et autour de la tête de Jésus. Nonnos de Panopolis, au Ve siècle, précise bien que le soudarion johannique était un « linge qui entourait la tête avec un nœud à la partie arrière des cheveux ». Ce n’est pas le cas de la Sainte Coiffe, simple bonnet entourant la tête et laissant le visage à découvert, qu’on n’imagine pas « enroulé tout seul lui-même, tordu dans un lieu à part », comme le vit saint Jean, et ne pouvant pas être replié comme un foulard.

À Venise, sur la Pala d’Oro de la basilique Saint-Marc, une fresque montre deux saintes Femmes contemplant les «linges» sépulcraux et, à part, le soudarion.

Fig. 4.Le soudarion de la Pala d’Oro, à la basilique Saint-Marc de Venise

La Sainte Coiffe a dû faire partie des linges sépulcraux : l’ancienneté de son tissage, les miracles nombreux accomplis lors des ostensions, au cours des siècles, en témoignent. Les taches de sang qu’elle porte ont été authentifiées dès le XIXe siècle5, mais la Sainte Coiffe n’est pas le soudarion johannique, qui recouvrait le visage du Christ dans le Sépulcre.

Voilà pourquoi Mark Guscin pense qu’il ne peut s’agir que du Suaire d’Oviedo. Il écrit ainsi dans la RILT n° 26 :

« Depuis le IXe siècle, un linge de 86 x 53 cm environ est conservé dans la cathédrale de la ville d’Oviedo, au nord de l’Espagne. Il comporte plusieurs taches qui ont été identifiées récemment comme faites de sang humain du groupe AB. Il est appelé “soudarion du Seigneur” et plusieurs professeurs de renommée internationale, ainsi que l’équipe d’investigation du Centre espagnol de Sindonologie, en ont fait l’étude géométrique et reconstitué l’histoire. La conclusion de ces études est que ce soudarion a enveloppé la tête qui est demeurée en position verticale moins d’une heure après sa mort. Lesoudarion avait un de ses côtés sur la nuque, le milieu passait sur l’oreille gauche pour arriver à cacher la face, mais ne complétait pas le tour et laissait découverte l’oreille droite. Le corps en position verticale et le soudarionserait restés ainsi disposés environ une heure. La nuque de l’homme a laissé des taches de sang venant de petites blessures produites par des objets pointus. La distribution géométrique de ces tâches correspond étonnamment bien avec les taches du Linceul de Turin. La partie qui cachait la face a reçu un mélange de sang et de liquide œdémateux pulmonaire, ayant coulé de la bouche et du nez. L’homme portait barbe et moustache.

Après une heure environ en position verticale, le corps a été déposé face contre terre, le soudarion entourant toujours la nuque, la joue gauche et le visage. Le corps a passé un peu moins d’une heure en cette position, puis le soudarion a entouré complètement la tête du corps en passant par l’oreille droite en prenant la forme d’un capuchon avec un nœud au sommet. Peu après le corps a été bougé. Quelques minutes plus tard, le soudarion fut retiré, tandis que le corps était embaumé avec de l’aloès. »

Si leSudariod’Oviedo est une authentique relique de la Passion, il a été placé sur la tête et la face du Christ alors que celui-ci était encore en croix, puis maintenu jusqu’à l’arrivée au tombeau.

Juste avant que le corps soit recouvert du Linceul, le Sudario a été enlevé et laissé de côté, tout proche cependant, puisque l’aloès utilisé pour l’ensevelissement y a laissé des traces visibles encore de nos jours.

Revenons au texte de Jean 20, 7 : « Lesoudarionqu’on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les linges, mais plié dans un lieu à part. » Au Ve siècle, en Égypte, Nonnos de Panapolis, commentant l’évangile de saint Jean donnait ces précisions :

« Simon est arrivé et il est entré tout de suite. Il a vu les linges conjointement sur le sol vide, et le linge qui entourait la tête avec un noeud à la partie arrière des cheveux. Dans la langue autochtone de Syrie, on l’appelle“soudarion”. Il n’était pas avec les linges funéraires, mais il était bien enroulé tout seul lui-même, tordu dans un lieu à part.

Le détail du nœud est une précision apportée à la description concise de Jean : il s’accorde singulièrement avec le Sudario d’Oviedo, parce que celui-ci a conservé jusqu’à aujourd’hui, à l’angle supérieur droit, les plis d’un nœud ancient. »

Si ce suaire se trouvait à Oviedo depuis le IXe siècle, il ne peut donc pas être le soudarion johannique, qui se trouvait encore à Constantinople en 1201, quand Nicolas Mésaritès en fit une description détaillée. Concluons donc, avec Lorenzo Bianchi, que le Suaire d’Oviedo a été « le linge qui servit, comme le veut l’usage hébraïque, à couvrir le visage de Jésus pendant son transport de la croix au sépulcre, mais qu’il a été enlevé avant que celui-ci ne soit recouvert par le Linceul ; et que, justement, parce qu’il était imprégné de sang, il a dû être laissé (selon les prescriptions funéraires hébraïques) dans le sépulcre ».

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons cependant pas établir si ce suaire est celui que Jean a vu et dont il parle dans son Évangile.

Il existe, par contre, un autre objet, qui montre des correspondances géométriques tout à fait remarquables, tant avec le Linceul de Turin qu’avec le Suaire d’Oviedo : la Sainte Face de Manoppello.

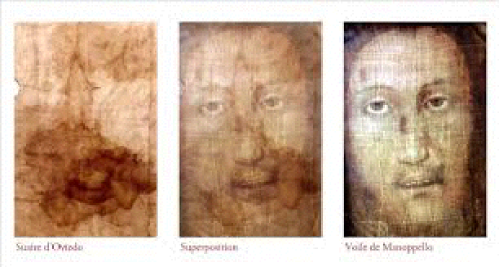

Fig. 5. Superposition (au centre) du voile de Manoppello(à d.) au Suaire d’Oviedo (à g.).

Le voile de byssus – de soie marine – présent à Manoppello depuis 1506, est porteur d’une image « acheiropoiète » de la Sainte Face de Jésus-Christ : cette image, dépourvue de tout pigment de peinture, est superposable non seulement à celle du Suaire d’Oviedo, mais aussi à celle du Linceul de Turin :

Fig. 6. Superposition (au centre) du voile de Manoppello à l’image en négatif du Linceul de Turin (à g.).

Le Suaire qui couvrait le visage de Jésus à la descente de la Croix ayant été ôté, on peut penser qu’avant la mise au tombeau un autre Suaire a été posé sur le visage de Jésus : le voile qui se trouve aujourd’hui à Manoppello, dont la Sainte Face semble refléter le premier instant de la Résurrection.

Il est très probablement l’authentique soudarion johannique. Lors du sac de Constantinople, en 1204, tandis que les Croisés français s’emparaient du Linceul, les Vénitiens ont dû s’emparer du soudarion, et le conserver à Venise, dans la clandestinité. On trouve dans cette ville des représentations de la Sainte Face directement inspirées de l’image du soudarion, en particulier le tableau « le Christ bénissant » peint par Bellini en 1460. En 1506, sans doute pour le mettre à l’abri, le soudarion a été transféré plus au sud, dans le petit village de Manoppello, au cœur des Abruzzes.

Dans l’ancienne liturgie, le prêtre officiait avec un suaire – un soudarion – sur l’avant-bras, nommé le « manipule ». Le nom même de Manoppello renvoie au manipule, ce qui le prédisposait à abriter dans son église l’authentique soudarion johannique.

Quelle fut alors le rôle de la Sainte Coiffe lors de la Passion ? Pour savoir de quelle manière Jésus fut enseveli, retenons ce qu’en ont écrit :

– Le médecin juif Maïmonide, cité par le docteur Barbet dans son livre La Passion du Christ selon le chirurgien : « Après avoir fermé les yeux et la bouche du mort, on lavait le corps, on l’oignait d’essences parfumées et on l’enroulait ensuite dans un drap de toile blanche, dans lequel on enfermait en même temps les aromates. »

– Le chanoine Morel : « Les Juifs avaient l’habitude d’envelopper d’un linceul le corps des défunts qu’ils liaient aux pieds et aux mains avec des bandelettes. En outre, ils leur mettaient un suaire sur la figure. C’est du moins ce qui fut pratiqué pour Lazare, dont il est dit formellement qu’il sortit de son tombeau les pieds et les mains liés avec des bandelettes, et le visage entortillé dans un suaire. »

Le corps du Christ aurait alors été lavé après la descente de croix, et enduit d’essences parfumées.

Puis, précise M. Bourrières : « Les yeux furent fermés au moyen de bandelettes de lin faisant le tour de la tête. On plaça ensuite la Sainte Coiffe. Elle couvrait les cheveux jusqu’au cou et le front jusqu’aux sourcils. Ce suaire, se boutonnant sous le menton, maintenait la bouche fermée. »

On peut alors formuler l’hypothèse suivante. Lors de la descente de la Croix, un premier Suaire fut placé sur le visage, qui recueillit des tâches de sang et des écoulements : le Suaire conservé aujourd’hui à Oviedo. Il fut retiré quand on plaça la Sainte Coiffe autour de la tête, puis remplacé par un autre Suaire, un fin voile de byssus, qui recouvrit le visage et enveloppa la tête comme un foulard, par-dessus la Sainte Coiffe. Enfin, un grand Linceul enveloppa le corps, entouré d’herbes aromatiques, et recouvrit à la fois le Suaire et la Sainte Coiffe : le Linceul de Turin.

_____________________________

Bibliographie.

-MichelBOURRIÈRES,Essai sur l’origine de Rocamadour et la Sainte Coiffe (Cahors, 1888), réédité par Bnf-Partenariats, collection XIX, Paris, Hachette Livre, 2012.

– Émile MOREL(chanoine),Le Saint Suaire de Saint Corneille de Compiègne, Éd. 1904. Réédité par Bnf, Paris, Hachette Livre, 2013.

-Revue Internationale du Linceul de Turin (RILT), numéro 26, août 2004 : « Quel est le véritable soudarion johannique ? » Ressources documentaires provenant du CIELT (se reporter à sindonology.org/linceul/cielt/)

-Isabelle ROORYCK, « Une relique insigne du Christ au Tombeau.La Sainte Coiffe de la cathédrale Saint-Étienne de Cahors », site internet lerougeetlenoir.org

-Encyclopédie en ligne Wikipédia : La Sainte Coiffe de Cahors.

Liste des images présentes dans l’article.

- image1: Aspect général de la Sainte Coiffe de Cahors

- image2: La Sainte Coiffe de Cahors dans son reliquaire

- image3: Le soudarion et les linges sépulcraux sur la « Plaque »

- image4: Le soudarion de la Pala d’Oro, à la basilique Saint-Marc de Venise

- image5: Superposition (au centre) du voile de Manoppello (à d.) au Suaire d’Oviedo (à g.).

- image6: Superposition (au centre) du voile de Manoppello à l’image en négatif du Linceul de Turin (à g.).

1 On se reportera à Jean-Maurice CLERCQ, Les grandes Reliques du Christ, Paris, F.-X. de Guibert, 2007.

2 Ndlr. Sur la Sainte-Coiffe de Cahors, on pourra aussi se reporter à la conférence donnée au colloque de Troyes, en 2003 (colloque sur le thème général : La science face au surnaturel), par le P. André BOULET : « La Sainte Coiffe de Cahors, CD N° 0309).

3 Paris, Éd. Jean-Cyrille Godefroy, 2000.

4 Émile MOREL (chanoine), «Le Saint-Suaire de Saint-Corneille de Compiègne », Bulletin de la Société historique de Compiègne, t. XI, 1904, p. 109-210 ; document en PDF sur la Toile.

5 Si la recherche du groupe sanguin était faite : on trouverait sans doute le groupe AB, comme pour le Linceul de Turin, la Tunique d’Argenteuil et le tissu cardiaque de Lanciano. Par contre, la datation par le carbone 14, si elle devait se faire, serait aussi inutile et inadaptée qu’elle le fut pour le Linceul de Turin…