Partager la publication "La dentisterie préhistorique ne serait-elle qu’un sous-produit de science-fiction ?"

Par Hautvillier Pierre-Florent Dr, Clercq Jean-Maurice Dr

Résumé : La mode n’est plus à montrer que l’homme préhistorique était une sorte de demeuré, mais plutôt qu’il était d’une intelligence comparable à la nôtre, ce qui ne fait que lui rendre justice. Aussi, voit-on maintenant des préhistoriens perdre la tête afin de pouvoir publier, en scoop, une nouveauté soulignant la modernité d’une découverte afin de se valoriser et de se donner ainsi une notoriété… au risque de se ridiculiser, en interprétant, sous la déformation de ce prisme ambitieux, des faits qui finissent alors par échapper au simple bon sens. La connaissance des faits de la préhistoire est parcellaire et s’écrit en pointillés, que l’imagination et l’ambition de certains préhistoriens comblent en recherchant la nouveauté à tout prix.

Les communications dont nous allons faire état concernent la préhistoire dentaire. Elles ont été publiées dans des revues ou des sites spécialisés en préhistoire et, curieusement, n’ont pas rencontré d’échos dans des revues professionnelles lues par les dentistes, pourtant souvent friands de connaissances archéologiques sur l’art dentaire. À la lecture de ce qui suit, on comprendra pourquoi.

Quelques cas d’école glanés dans diverses publications

Commençons la leçon…

- Ils n’ont pas osé

Nous commenterons tout d’abord un article provenant de inumidem.com du 13/4/2015 et signé par Jean Granat1 et Jean-Louis Heim2 qui sont d’éminents universitaires. Il est intitulé : « La première prothèse dentaire préhistorique. »

S’y trouve relatée la trouvaille d’un crâne, en 1954, provenant de Faïd Souard (Est de l’Algérie), dans une escargotière où avaient été inhumés des morts. L’industrie lithique trouvée sur place est estimée provenir de la civilisation « capsienne », qui a duré 2 500 ans, entre 9 000 et 6 5003. En mauvais état, le crâne a été estimé vieux de 7 000 ans et provenir d’une jeune fille dont l’âge devait se situer entre 18 et 25 ans. Bien qu’il ait dû être fortement reconstitué, il a été considéré comme présentant « un intérêt anthropologique et odontologique exceptionnel ».

L’intérêt anthropologique provient du fait que la base du crâne avait été sciée et les os pariétaux, sur les deux côtés, percés de manière à en faire une suspension, donc un trophée ou un objet analogue.

Mais c’est l’intérêt dentaire qui a surtout été retenu par les deux auteurs : le titre de leur communication révèle déjà l’état d’esprit dans lequel elle a été rédigée par l’absence d’un point d’interrogation dans le titre, le transformant déjà en réponse.

La maxillaire a subi une mutilation par l’extraction des 4 incisives, probablement lorsqu’elles ont fait éruption, selon le bon état cicatriciel osseux. Ce genre de mutilation se retrouve dans nombre de sociétés préhistoriques. Mais cette mutilation ne présente qu’un intérêt anecdotique.

L’intérêt de ce maxillaire supérieur réside dans l’absence de la deuxième prémolaire supérieure droite, remplacée par une dent artificielle sculptée dans un os d’origine indéterminée.

Fig. 1 :Crâne reconstitué. Fig. 2 :Maxillaire supérieur droit. Flèche orange : dent artificielle ; flèche rouge : perforation osseuse due à une infection.

Aussitôt, bien que l’article présente cette dent artificielle comme une reconstitution probablement post-mortem, les auteurs insistent déjà sur une possibilité ante-mortem. Cette dent est qualifiée de « prothèse dentaire » et, même mieux, de « prothèse dentaire ostéo-implantée », donnant un caractère exceptionnel à ce crâne, car cette définition assimile la dent artificielle à un implant dentaire, comme il s’en pose de plus en plus couramment de nos jours. Cependant, s’il s’agit d’une parure post-mortem, elle ne peut prétendre au titre de prothèse dentaire dans sa définition classique : dispositif destiné à remplacer les dents manquantes pour rétablir une mastication ou une esthétique correcte.

S’ensuit alors une description minutieuse de l’état osseux alvéolaire entourant cette fausse dent :

« L’examen radiographique montre une réelle contiguïté entre la paroi alvéolaire et la pseudo-racine. Nous en avons discuté avec le Professeur Marcel Gaspard de la Faculté de Chirurgie dentaire de Paris (Université R. Descartes) et nous avons estimé qu’il était effectivement possible d’envisager que l’on ait là une cicatrisation par ostéogenèse sur 3 faces seulement, représentant, selon lui, un mode d’attache alvéolo- implantaire par ankylose ou par soudure de type “pleurodonte” dans lequel la dent est fixée uniquement par sa face vestibulaire à son support osseux. Cette prothèse dentaire unitaire, endo-alvéolaire, est un véritable implant en os. »

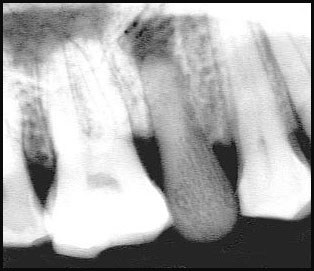

Fig. 3 :Confirmation radiologique de l’infection au niveau de la dent artificielle (flèche rouge).

Autrement dit, ce troisième avis suggère la pose d’un type d’implant posé du vivant de la personne en argumentant sur l’état osseux du support.

Il faut noter cependant que deux arguments majeurs contredisent une pose ante-mortem :

- La dent artificielle n’est pas fonctionnelle car elle est trop longue : elle empêche la mâchoire de se fermer convenablement et entrave la mastication. Serrer les dents dans ces conditions déclenche de vives douleurs et entraîne une forte mobilité de la dent artificielle par traumatisme occlusal : elle se serait déchaussée, ce qui est contraire au constat de l’état de l’os alvéolaire qui est bien ajusté à la racine artificielle… Difficulté que les auteurs de l’article contournent en écrivant qu’en l’absence de certitude d’avoir trouvé la bonne mandibule appartenant à ce crâne, « toutes les hypothèses sont envisageables, y compris l’absence d’antagonistes ». Ainsi,pour conserver l’hypothèse d’une pose ante-mortem, on écarte la conséquence d’un mauvais engrènement des dents antagonistes en les ignorant. C’est plus simple !

- La présence d’une infection de très grande taille bien visible sur l’os, comme sur la radio dentaire au niveau de l’alvéole de la racine de la dent naturelle absente, signe une infection chronique, voire kystique, ancienne qui a fortement évolué en détruisant l’os au contact de l’extrémité de la dent, tant du côté du palais que du côté extérieur, traduisant une extériorisation de l’infection et de la poche de pus vers le palais et la joue, et avec certainement, en corollaire, une diffusion de l’infection dans le sinus. L’extension de cette infection fut certainement la cause de violentes douleurs qui ont entraîné son extraction, ce qui provoqua certainement ensuite le décès par septicémie.

L’histoire de la dentisterie nous révèle que, dans les siècles précédents et ce jusqu’au XIXe siècle, nombre de décès, par septicémie due à des infections dentaires en suite d’extraction, ont été relatés avec précision par le corps médical de l’époque. Notre cas préhistorique entre dans ce cadre. On conçoit alors la pose post-mortem d’une dent artificielle comme faisant partie d’un rite funéraire dont la finalité reste à définir. Bien sûr, les deux auteurs ont décrit cette lésion infectieuse, très visible sur la radiographie dentaire, mais sans y attacher trop d’importance alors qu’elle semble essentielle pour un dentiste. Et les auteurs de conclure :

« Il est probable que la perte de la prémolaire soit liée à la présence de cet abcès. La grande question qui se pose, de savoir si cet implant a été réalisé du vivant du sujet ou après sa mort, reste toujours sans réponse.

Fig. 4 :Vue rapprochée de la perforation.

Il est vrai que la raison nous pousse à croire que cette reconstitution dentaire a été effectuée après la mort du sujet, au moment de la confection du masque. Son ajustage est si parfait qu’il peut paraître impossible qu’elle ait été exécutée, en bouche, du vivant du sujet. Mais ce n’est toujours qu’une hypothèse.

Nous pouvons aussi imaginer que cette prothèse a été réalisée en bouche juste après la perte de la prémolaire, ce “Capsien” vivant encore ; puis il est décédé de cela ou d’autre chose, très peu de temps après. Alors, les tentatives de greffes osseuses ou d’implantologie réalisées par ce praticien d’alors, auraient 7 000 ans !

Si cette pseudo-dent a été exécutée post-mortem, ceci ne remet nullement en question le moment de son exécution. Quoi qu’il en soit, cette prothèse dentaire, retrouvée en bouche, reste la plus ancienne connue à ce jour, même si elle n’a jamais été fonctionnelle et ceci reste malgré tout très étonnant ! Tout cela confirme que de tout temps les hommes ont porté une attention particulière à leurs dents, soit par rites religieux, soit par esthétisme, soit encore dans un but thérapeutique, et ce témoignage de l’art dentaire préhistorique est vraiment exceptionnel. »

À la lecture de cette conclusion, on reste stupéfait de lire l’évocation de l’hypothèse : « Nous pouvons aussi imaginer que cette prothèse a été réalisée en bouche juste après la perte de la prémolaire »!

Ici, le lecteur doit bien comprendre tout ce que cela sous-entend : cette jeune fille, qui souffrait régulièrement de sa dent, a présenté un épisode infectieux très grave dont les traces sont visibles (les perforations osseuses) sur le maxillaire supérieur. Les vieux dentistes se souviennent encore de cas semblables rencontrés dans les campagnes reculées ou les banlieues pauvres, il y a un certain nombre d’années. L’expérience professionnelle concernant ce genre d’urgences dentaires nous a appris que, dans ce cas, le malade présentait toujours les signes cliniques suivants : une grosse tuméfaction occupant le côté droit du palais, un gonflement énorme de la muqueuse buccale en regard de la dent et de la joue avec une boule contenant du pus d’une longueur d’au moins 1 cm, une joue fort gonflée jusqu’à l’œil qui se trouve à moitié fermé avec une peau de couleur rouge-violacée, le tout accompagné de fièvre.

Dans ces circonstances, l’extraction de la dent causale est une catastrophe, surtout sans les instruments adaptés : elle est extrêmement douloureuse, à tel point que de nos jours l’anesthésie locale serait totalement inefficace vu l’importance de l’inflammation. Cette intervention va certes provoquer l’évacuation du pus en quantité mais accompagnée d’un saignement hémorragique qu’il sera très difficile de juguler, même aujourd’hui. Sans anesthésie, c’est très douloureux car il faut réaliser dans l’alvéole de la dent extraite une compression à l’aide d’une compresse imbibée d’une substance hémostatique en parallèle à l’injection intraveineuse d’un médicament approprié. De plus, l’extraction de la dent va immédiatement aggraver les douleurs et ajouter une inflammation supplémentaire, favorisant une recrudescence de l’infection pouvant entraîner une septicémie suivie d’une mort rapide en l’absence d’antibiotiques. Ce scénario est bien documenté dans l’histoire de la dentisterie. Heureusement, ces temps anciens sont révolus.

Maintenant, considérons un autre aspect : la pose de l’implant ante-mortem. Il est nécessaire alors de concevoir que l’extraction se soit bien passée, donc réalisée dans un contexte maxillaire osseux et tissulaire sain et non celui d’un contexte infectieux aigu, ce qui est contraire à l’observation du maxillaire. Cependant, toujours dans cette hypothèse, l’implant doit se poser le plus vite possible après l’extraction, car l’hémostase va se faire dans les 10 mn qui suivent, et le caillot s’organiser rapidement et boucher l’alvéole de sorte qu’après, si on veut placer la dent artificielle, il faudra retirer et cureter le caillot de l’alvéole pour libérer la place… et tout cela sans anesthésie dans une zone ultrasensible… C’est de la torture organisée ! L’ajustage de la dent, telle qu’elle est décrite, aura pris du temps, surtout pour mettre la racine à la dimension de son logement qui aura été nettoyé (avec quels instruments ?), car il faudra essayer, retirer, retoucher de nombreuses fois la dent pour finir la sculpture, provoquant à chaque essayage de nouvelles douleurs.

Dans ce scénario, il faut penser que le saignement aura repris, ne facilitant pas ces essayages hypothétiques. Si, comme cela pourrait arriver (comme sous anesthésie locale trop forte), le saignement s’arrête ou ne reprend pas en cours d’ajustage, alors le processus cicatriciel osseux va s’arrêter. S’ensuit une inflammation et une infection (faute d’intervention aseptisée) de l’os alvéolaire : une alvéolite douloureuse amenant à retirer la pièce prothétique.

Comme toutes ces manipulations auront introduit des germes, il s’en suivra logiquement et rapidement une infection secondaire très grave, compte tenu des altérations osseuses, et l’implant sera de toute manière expulsé.

Ce contexte inflammatoire et infectieux grave, qui exclut formellement la pose immédiate après extraction d’une prothèse de type implant, semble avoir échappé aux auteurs de la communication. Passons pour un anthropologue qui n’est pas coutumier de l’art dentaire, mais on reste rêveur quand cette hypothèse est ainsi poussée, presque sans réserve, par un praticien qui, de plus, enseigna la profession dentaire et fut membre de l’Académie nationale de chirurgie dentaire…Il semble donc que le souci de créer un scoop soit supérieur à celui de coller avec la réalité dentaire, même préhistorique. Quelle place reste-t-il alors pour l’éthique et la déontologie ?

Comme il apparaît certain que cette fausse dent n’a pu être posée que post-mortem, affirmer le contraire serait un non-sens grotesque au regard du dentiste. Aussi, dans leurs conclusions, les auteurs « bottent en touche », et l’on sent bien qu’ils « affirment, sans vraiment l’affirmer », que la prothèse en question a été posée ante-mortem, ce qui serait une nouveauté médico-dentaire préhistorique extraordinaire dont la gloire de la découverte leur reviendrait ! Mais ils n’ont pas osé franchir le pas. D’autres vont le faire pour eux.

2- Encore mieux : ils ont osé !

Nous commenterons ici un article écrit par un certain Pierre Barthélemy4 qui, lui-même, se fait l’écho fidèle d’un article publié sur PLoS-ONE en 2012, signé Émeline Férard, et qui s’intitule :

« L’homme préhistorique aussi allait chez le dentiste. »

En voici le texte cité in extenso :

« C’est l’histoire d’une mandibule à remonter le temps. Ce morceau de mâchoire inférieure appartenait à un jeune homme vivant il y a 6 500 ans dans ce qui est aujourd’hui la Slovénie.

Cet Européen du néolithique n’a pas profité très longtemps de l’existence car l’analyse de sa mandibule et des cinq dents qui y sont toujours plantées (1 canine, 2 prémolaires, 2 molaires) suggère qu’il avait au maximum 30 ans quand il est mort. Ses restes ont été retrouvés au début du siècle dernier dans une grotte et, après avoir été dûment décrits et catalogués, ils ont été conservés, des décennies durant, dans un musée de Trieste (Italie) sans que personne ne note quoi que ce soit de particulier à leur sujet.

Fig. 5 : Morceau de la mandibule gauche porteur de la canine étudiée

Fig. 6 : Gros plan sur la canine

« C’est en s’en servant pour tester un nouvel appareil de radiographie que des chercheurs du Centre international de physique théorique de Trieste se sont aperçus d’une anomalie : comme ils l’expliquent dans un article publié le 19 septembre sur PLoS ONE, il y avait, sur le dessus de la canine, quelque chose qui n’était pas censé y être. Cette canine était cassée et fissurée : toute la pointe manquait et la dentine, c’est-à-dire la partie de la dent se trouvant sous l’émail, était exposée. Mais en réalité, une fine couche d’un matériau inconnu la recouvrait, comme une sorte de pansement. À l’analyse, cette substance protectrice s’est avérée être… de la cire d’abeille. La datation au carbone 14 a révélé qu’elle aussi avait 6 500 ans d’âge.

« Qu’a-t-il bien pu se passer ? L’étude n’a pu montrer si la pose de ce qui semble être le premier « plombage » de l’histoire s’est faite avant ou après le décès du propriétaire de la mandibule. Deux hypothèses ont donc été proposées. La première, qui a la faveur des auteurs, dit qu’une fois cassée, la dent est devenue très sensible, soit au contact de la canine supérieure quand la mâchoire se refermait, soit aux changements de température, soit aux aliments sucrés qui provoquent une réaction sur la dentine exposée. D’où une tentative de colmatage pour protéger la dentine et réduire la douleur. La cire était une solution pratique, d’une part parce que les produits des abeilles (miel, cire, propolis) étaient couramment utilisés au néolithique, mais aussi parce que le point de fusion de ce matériau étant bas, il n’y avait pas grande difficulté à reboucher proprement la dent, et enfin parce que la composition chimique stable de la cire assurait un soin de longue durée, une fois que celle-ci se serait solidifiée. Quant au second scénario, il imagine simplement la pose de la cire sur la dent comme faisant partie d’un rituel funéraire jamais vu ailleurs.

« Même si des analyses ultérieures confirment la validité de la première hypothèse, cela ne fera pas pour autant de ce cas slovène le plus vieil exemple de soin dentaire. Dans une étude publiée en 2006 par Nature, une équipe internationale de chercheurs mettait en évidence la présence d’un dentiste préhistorique, il y a 9 000 ans, sur le site pakistanais de Mehrgarh5. Explorant la nécropole du lieu, ces archéologues avaient, sur les quelque 4 000 dents passées en revue, découvert plusieurs cas de perforations sur des dents apparemment malades, avec l’assurance qu’il ne s’agissait pas d’un rituel post-mortem car elles avaient de toute évidence continué de servir après. Mesurant entre 1,3 et 3,2 mm de diamètre, ces perforations étaient probablement effectuées à l’aide de perçoirs à silex très fins actionnés par un archet et utilisés d’ordinaire pour forer les perles retrouvées en abondance sur le site. On imagine difficilement la douleur que l’opération devait provoquer… »

La communication initiale publiée sur PLo-ONE du 12 septembre 2012 donnait la conclusion suivante :

« Plus on en apprend sur les populations préhistoriques et plus on apprécie leurs manières sophistiquées. ‘’Ils faisaient des choses tellement intéressantes, aujourd’hui révélées par des observations minutieuses et des technologies avancées« , commente pour sa part David Frayer de l’université du Kansas, qui a mené une autre étude sur des dents découvertes dans un cimetière au Pakistan6. »

Penchons-nous sur ces affirmations, sous l’angle clinique des soins dentaires, pour en voir la valeur. Le rôle de la canine dans la mastication est de provoquer l’ouverture des maxillaires en servant de plan de glissement dans les mouvements de latéralité, ce qui protège les dents postérieures dans ces mouvements. Ce mouvement peut être perturbé ou entravé pour différentes raisons et une correction orthodontique peut s’imposer chez un adulte lorsqu’il entraîne des troubles fonctionnels de l’articulation temporo-mandibulaire.

Fig. 7 : Pointe des molaires (cuspides dentaires) abrasée (flèches rouge) avec formation de cupules confirmant l’état d’usure de la canine

Un léger passage en force provoque une usure prématurée de la pointe de la canine et, les dents postérieures n’étant plus protégées par un mouvement d’ouverture des mâchoires, une usure des pointes des prémolaires et molaires s’ensuit.

Dans le cas présent de ce morceau de mâchoire inférieure gauche, on peut affirmer sans se tromper qu’on est bien dans le cas de l’explication donnée, d’autant plus que les malpositions des dents que l’on peut constater en sont la cause.

L’émail des pointes des prémolaires et molaires (cuspides), en s’usant, aplanit la surface de mastication et les parties sous-jacentes plus tendres (dentine) se creusent plus vite que celles protégées par l’émail. C’est ainsi que l’on peut apercevoir des sortes de cupules sur cette surface de mastication.

Sur la canine, l’émail ne remplissant plus son rôle de protection et la cupule se creusant, il arrive que celle-ci s’ébrèche, comme dans le cas présent. Cela se rencontre en clinique chez des hommes de plus de 60 ans en général. Dans le cas d’un homme préhistorique dont on pense, à tort, qu’ils ne vivaient que jusqu’à l’âge de 40 ans, on lui a donc attribué un âge situé entre 24 et 30 ans. Aucune attention n’a été prêtée à ces usures, mais nous avons tenu à le relever pour éveiller l’attention du lecteur et le préparer pour la dernière partie, à venir, de notre article.

Pour revenir à notre présent sujet, le plus amusant est l’explication thérapeutique avancée sur cette couche de cire d’abeille comme pansement de protection. Cette affirmation folklorique ne sera pas qualifiée, par charité… De nos jours, malgré les progrès techniques, aucune restauration n’est en mesure de tenir sur une canine ainsi usée, même avec les matériaux composites très durs que les dentistes collent avec des techniques spéciales. Il n’y a que des reconstitutions métalliques ou en céramique qui tiennent, à condition de prendre un ancrage dans la racine qui doit être traitée et préparée spécialement à cet effet. Cela est dû aux fortes contraintes mécaniques exercées sur la pointe canine lors des mouvements de latéralité.

S’il est resté de la cire d’abeille dans la cavité de la pointe canine, c’est tout simplement du fait que la mort est survenue peu après l’ingestion de cette cire, ne lui laissant pas le temps de partir. Il n’y a pas d’autres explications possibles.

La présence de la cire d’abeille s’explique facilement. Nous avons souvent consommé des morceaux d’alvéoles de la ruche dont le miel n’avait pas été extrait (par centrifugation). C’était du miel brut (cire + miel) mangé sous cette forme (comme l’a toujours fait l’humanité avant d’inventer la technique de séparation), ce qui est loin d’être désagréable.

En Afrique noire, les indigènes décrochent les ruches sauvages des arbres, les cassant après enfumage et se partageant les morceaux de miel, immédiatement consommés sur place. Les ours prédateurs de ruches agissent ainsi, l’enfumage en moins ! Lorsqu’on consomme le miel sous cette forme, immanquablement, des petits morceaux de cire se nichent dans la moindre anfractuosité rencontrée dans la bouche, mais l’action de la salive, alliée à la température buccale qui ramollit la cire7, finit par les déloger dans les minutes qui suivent. Ils ne résistent donc pas longtemps et finissent par s’en aller.

Une canine dont la pointe est usée présente toujours une cupule, car la dentine étant plus molle que l’émail, elle se creuse plus, favorisant le dépôt des aliments un peu consistants et collants. Cela explique la présence de la cire dans l’anfractuosité à la pointe de la canine.

Il ressort de tout cela que le sujet est mort peu après avoir consommé du miel, probablement dans les minutes qui suivirent étant donné la présence résiduelle de cire. On pense alors inévitablement à une question que n’a pas soulevée l’auteur de l’article : la cause d’une mort aussi rapide après une ingestion de miel ? La réponse qui vient aussitôt à l’esprit est la suivante : il a certainement été piqué par un grand nombre d’abeilles et en est mort. On est donc probablement en présence du cas le plus ancien d’un homme décédé des suites de piqûres d’abeilles pour avoir détruit le nid afin d’en manger le miel. En somme, le véritable scoop aurait été le cas le plus ancien de choc anaphylactique (allergique), ce qui est moins racoleur. À défaut de savoir si l’on est dans la vérité, car ce n’est qu’une déduction hypothétique, cette dernière affirmation possède au moins le mérite de la vraisemblance.

- Toujours mieux !

Le texte précédent a fait allusion par deux fois au site pakistanais de Mehrgarh, site où les archéologues ont affirmé que des dents du néolithique avaient reçu des soins dentaires à l’aide d’outils…. Voici ce qu’il en est.

Ce cimetière ancien remonte à environ 9 000 ans. Les archéologues ont mis au jour 8 squelettes (3 de sexe féminin, 2 de sexe masculin, et 3 de sexe inconnu) qui présentaient, dans certaines dents postérieures, des « cavités visiblement creusées par des petits outils de pierre ou d’os ». Ces interventions dentaires remonteraient à quelque 9 000 ans (au néolithique ou Âge-de-la-pierre-polie).

Ce constat de soins dentaires était en soi une nouveauté méritant une communication de grande ampleur dans Nature, de septembre 2006, revue scientifique anglaise internationale, car « l’usure manifeste des dents opérées confirme que les cavités ont été creusées bien avant la mort des patients. Il ne peut s’agir de décorations8 car les soins ont été pratiqués sur des molaires et des prémolaires, donc tout au fond de la bouche »… « Les pauvres individus passés entre les mains des dentistes préhistoriques avaient manifestement des caries ou des infections de la mâchoire. »

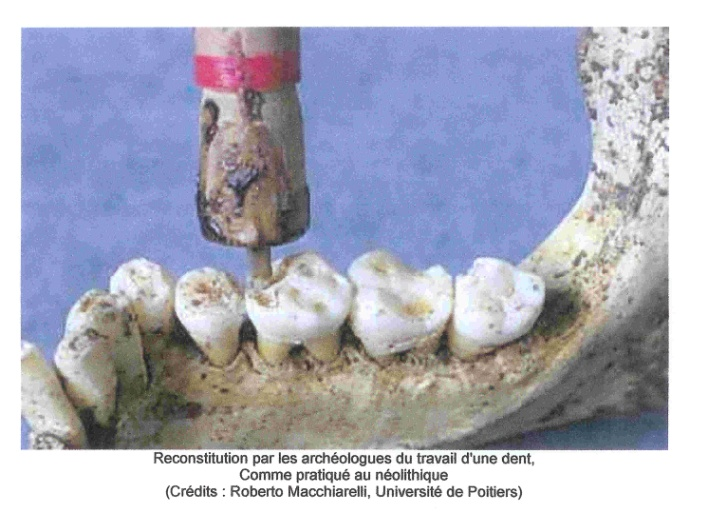

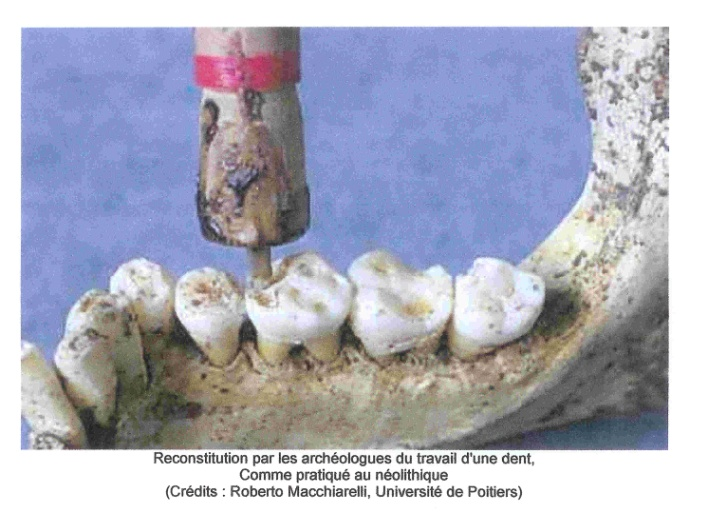

Suivent alors, en illustration, les photos d’une dent présentant une cavité et la reconstitution totalement imaginée du type d’instrument qui aurait pu réaliser le soin en question en reproduisant un archet que les populations primitives utilisaient pour percer des petites pierres, coquillages etc., afin de pouvoir réaliser des parures.

L’analyse des faits

Une suspicion naquit dès la lecture de la publication, car il en ressortait qu’aucune expertise dentaire n’avait été réalisée par un professionnel spécialisé en paléodentisterie ou en dentisterie médicolégale, ni même par un simple dentiste, et cela d’autant plus qu’aucune radiographie des dents n’avait été réalisée9. Dans le cas présent, l’archéologue pensait-il en savoir suffisamment sur les soins dentaires pour se passer de l’avis d’un dentiste qui a effectué 6 années d’études ?

Voici des extraits du communiqué du CNRS (lequel a conduit les recherches archéologiques) :

« Des fouilles réalisées à Mehrgarh, une nécropole du Pakistan datant de 9 000 ans, ont révélé les prémices d’une profession encore tout à fait actuelle : celle de dentiste. Ces travaux ont été réalisés par une équipe internationale conduite par la mission archéologique française (CNRS, Musées des arts asiatiques-Guimet). Ils sont publiés dans la revue Nature du 6 avril 2006.

Alors que se mettent en place les débuts d’une économie agricole fondée sur la culture des céréales et sur l’élevage, la vie dans les premiers villages sédentaires de la période néolithique a comporté une détérioration temporaire de l’état de santé général des habitants, en particulier sur le plan de la nutrition. La santé bucco-dentaire a empiré.

D’une part, l’emploi de meules pour le traitement des céréales a très largement favorisé le phénomène d’abrasion de l’émail, entraînant des risques pour l’intégrité des dents ; d’autre part, la qualité du nouveau régime alimentaire – plus riche en sucres – a favorisé les processus d’acidification et le développement des caries. Ces deux états pathologiques ont été probablement la cause de nouvelles “typologies de la douleur”.

À Mehrgarh, sur un total de presque 4 000 dents provenant de 225 sépultures, 11 cas de perforations dentaires pratiquées in vivo ont été identifiés sur les couronnes de 9 patients adultes, probablement dans un but thérapeutique ou palliatif. La présence de perforations uniquement sur les dents postérieures (molaires supérieures et inférieures) exclut l’intention esthétique de la pratique. Les marges émoussées des perforations confirment qu’après les interventions, les surfaces des dents ont repris leur fonction masticatoire.

Les dentistes préhistoriques utilisaient des techniques identiques à celles de la fabrication des minuscules perles en os, coquillages marins, stéatites, calcites, turquoises, lapis-lazulis, utilisées pour les parures trouvées en abondance sur le site. L’instrument principal était un perçoir en bois muni d’une petite pointe en silex, probablement actionné par un archet. Les artisans de Mehrgarh ont excellé dans ces pratiques de perforation, se montrant capables de produire des perles de 1 mm de diamètre percées de trous de quelques dixièmes de mm.

Les analyses au microscope électronique mettent en évidence qu’après la phase de trépanation, les artisans-dentistes utilisaient parfois des petites lames en pierre comme bistouris et scalpels de précision pour « parachever » l’intervention.

Mais qui étaient ces lointains ancêtres des dentistes d’aujourd’hui ? Dans les premières agglomérations néolithiques, on pratiquait, pour la première fois de façon simultanée, des activités très diverses comme celles de cultivateur de céréales, de pasteur, de potier, de tailleur de pierre, et sans doute de “prêtre”. Dans le cimetière néolithique de Mehrgarh, la variété des objets et des offrandes ensevelies avec les défunts témoigne d’activités comme celles d’éleveur de chèvres, de tailleur de silex. Dans un tel contexte, il est probable que les mauvaises conditions de santé de nombreux membres de la communauté aient fait naître le besoin de “techniciens-thérapeutes”, au moins à temps partiel.

Ce nouveau rôle impose le transfert du séculaire savoir-faire artisanal vers une “pratique thérapeutique”. Apparemment, l’expérience fut un succès. »

Reprenons l’affaire en détail : nous avons une cavité dentaire sur une dent postérieure (une molaire) dans une mâchoire vieille de 9 000 ans. Voyons comment à partir du communiqué il se dégage une certitude allant jusqu’à imaginer l’instrument qui aurait servi !

Une cavité dans la dent, pourquoi faire ?

Il semblerait, pour l’auteur de la communication, que faire un trou dans une dent soit une panacée thérapeutique. Remarquons tout de suite que faire un trou dans une dent sans la reboucher (cas réservé uniquement à faire évacuer le pus après débridement des canaux dentaires – réalisable seulement avec une instrumentation spécifique qui n’a pu être créée que grâce aux aciers spéciaux dont nous disposons depuis la deuxième moitié du XXe siècle) est une ineptie professionnelle, car cela entraîne des douleurs importantes compte tenu de la grande sensibilité dentaire. Cet acte ne soulage ni ne guérit. Forer une cavité est un moyen, non une fin thérapeutique ; sinon cela ne sert à rien.

Donc faire un trou… Pourquoi ? Si c’est pour soulager l’inflammation du nerf, il faut noter que c’est un acte absolument impraticable tant la douleur est insupportable sans anesthésie.

Si la dent est morte et que la douleur est provoquée par un abcès, ce qui est le stade suivant, l’ouverture de la dent est bien trop petite pour permettre l’évacuation du pus. D’ailleurs, celui-ci ne s’évacuera que si le canal dentaire de la racine a été vidé et nettoyé de ses tissus nécrosés infectés, ce qui suppose des connaissances anatomiques des dents, une technique rigoureuse à l’aide d’une instrumentation métallique adaptée et très fine comme celle utilisée de nos jours, toutes choses que ne possédait pas l’homme préhistorique. Il a fallu attendre le XIXe siècle pour enfin arriver à soigner convenablement les caries. Avant la Renaissance, il ne se pratiquait que des extractions et parfois le remplacement des dents antérieures et ce, depuis la haute antiquité, sans jamais creuser de cavités. Creuser une cavité est un geste inutile en soi qui n’apporte rien.

Si par hasard, il y avait eu un soulagement par décongestion du nerf, celui-ci se serait nécrosé puis infecté et l’infection se serait installée, avec, à la longue, le type de dégâts osseux et les risques de complications évoqués dans le premier cas.

Une cavité dans une dent : avec quel outillage ?

La dent percée dans le cas en question est identifiable par son anatomie à une molaire supérieure droite. L’archet proposé pour réaliser la trépanation de la dent doit alors s’utiliser à l’envers de son usage normal, ce qui présente une première et sérieuse complication. Son utilisation pour une dent postérieure présente une difficulté supplémentaire : le travail de perforation se trouve bridé d’une part par la limite des commissures des lèvres qui se situe au niveau de la première prémolaire et d’autre part par la présence de l’arcade opposée ainsi que d’une ouverture buccale de 3 à 4 cm au niveau de la première molaire. Il y a une difficulté technique majeure comme on peut d’en rendre compte sur l’illustration suivante :

Fig. 8 : Exemple montrant la difficulté d’accès pour atteindre directement une molaire avec le type d’outillage proposé.

Sur un élément de squelette, c’est possible… mais sur un vivant avec les muqueuses, un espace insuffisant et limité au fond de la bouche pour réaliser un acte éminemment douloureux, provoquant des mouvements incontrôlés de la part du souffrant, et un acte minutieux avec une vision en direct qui ne permet pas de voir correctement où poser la partie travaillante de l’outil… tout cela relève d’une interprétation hautement fantaisiste10. Un dentiste ne pourra réaliser cet acte qu’avec l’aide d’un outillage spécial fourni par la technologie moderne et sa maîtrise de la métallurgie (coulée, usinage, aciers spéciaux) qui lui fournit désormais des instruments dentaires adaptés et efficaces11, des outils rotatifs avec report d’angle, des miroirs, un éclairage approprié (l’éclairage solaire est éblouissant et provoque des ombres sévères). Il fallut attendre le XXe siècle pour voir l’essor de la dentisterie grâce aux progrès techniques et à une connaissance approfondie des pathologies dentaires.

Fig. 9 : Contre-angle moderne Fig. 10 : Foret préhistorique à archet12

(320 000 tours/min)

Enfin, un dernier élément qui n’a pas été pris en compte est la structure de la dent, en particulier l’émail qui se trouve être extrêmement dur, proche de l’acier. La création d’une cavité ne peut se réaliser qu’avec des instruments adaptés, diamantés ou en acier au tungstène avec des angles de coupe précis obtenus par micro-usinage (et utilisés avec une vitesse de rotation de 3 000 tours/min autrefois et de 25 000 à 425 000 tours/min de nos jours). Elle ne peut se faire à l’aide d’un morceau de silex ou de pierre emmanché sur la tige d’un archet. Une vitesse de rotation trop faible amènerait l’inefficacité du travail et la fracture de la fine lamelle de silex faisant office d’instrument perforant. Il faut aussi noter que le plus ancien traité de soins dentaires13 ne fait aucunement allusion à ce genre de soins.

La reconstitution de cet outil est donc une ineptie mécanique dans le domaine dentaire.

Quelle explication pour ces « cavités dentaires » néolithiques ?

Bien sûr, il existe une explication naturelle pour la formation de telles cavités, qui dispense d’une telle interprétation farfelue.

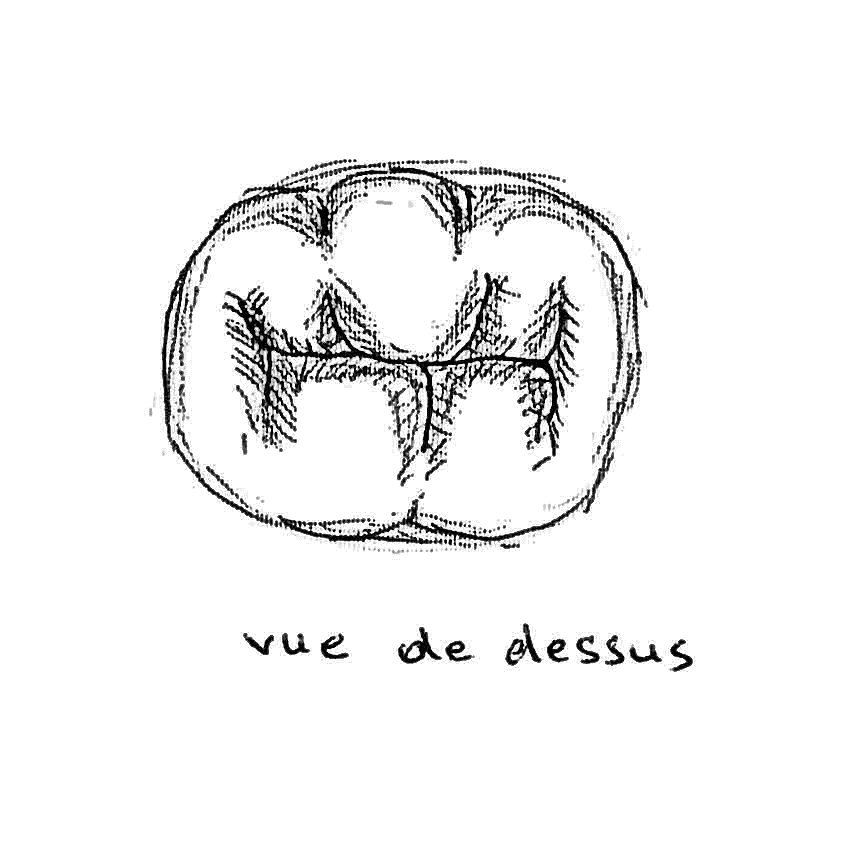

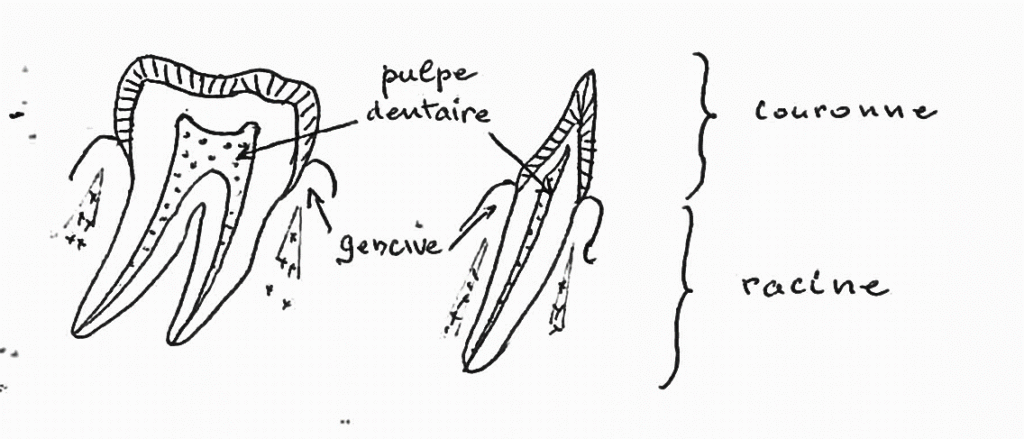

Pour cela, un petit rappel d’anatomie dentaire sera nécessaire :

Fig. 11 : Dents inférieures saines : molaire et incisive.

Dents usées :

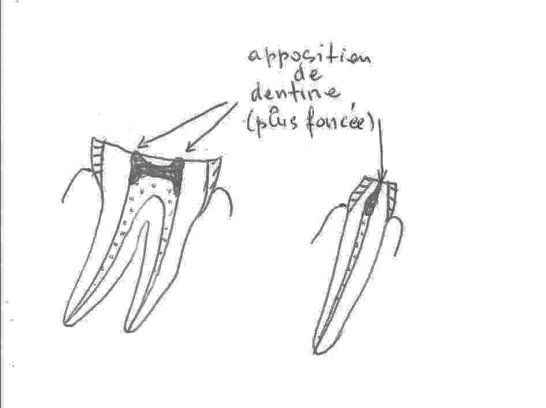

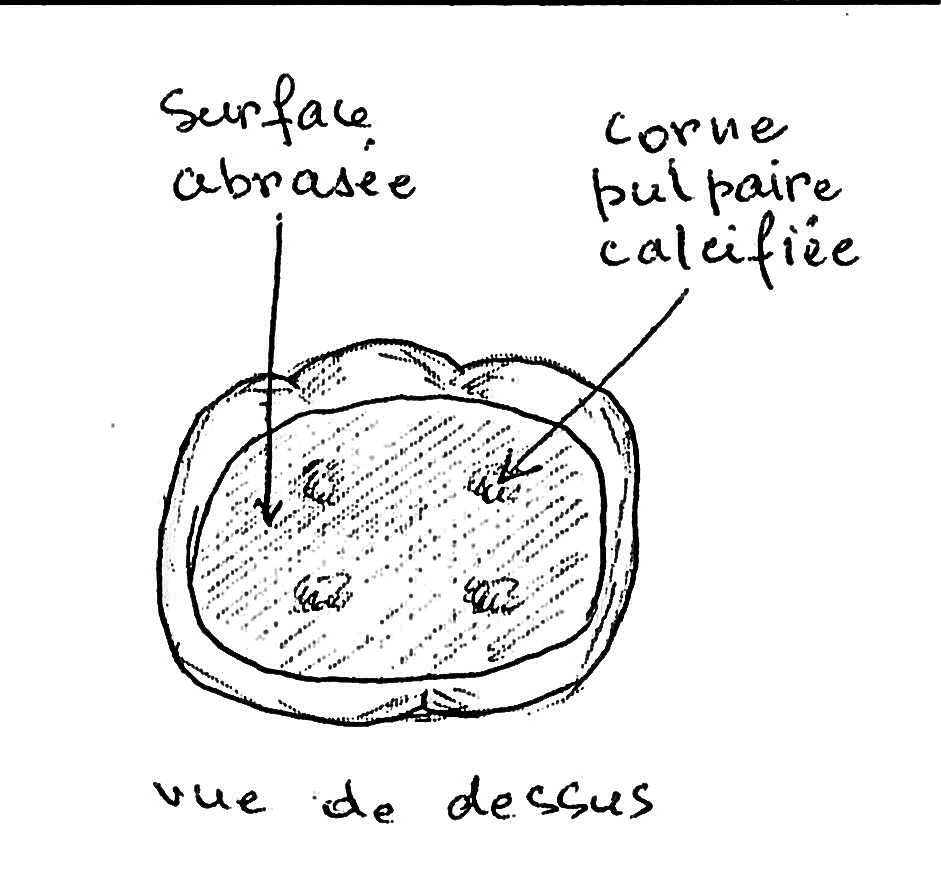

Lorsqu’une dent s’use fortement, il se forme les phénomènes suivants :

Pour se protéger des irritations liées à la perte de protection de l’émail, la pulpe dentaire va provoquer l’apposition d’une dentine réactionnelle en regard des zones les plus exposées (cornes pulpaires). On assiste donc à une rétraction de la pulpe dentaire par une calcification. C’est un phénomène bien connu des dentistes.

C’est aussi ce que l’on a constaté sur la mâchoire préhistorique du cas précédent (cf. Fig. 7, ci-dessous)

Fig. 12 (ci-dessus) : Dent inférieure en début d’abrasion (gauche) et face triturante d’une molaire en cours d’usure (droite).

Fig. 13 (ci-contre) :

Abrasion importante.

Fig. 14 : Évolution de l’abrasion d’une surface triturante d’une molaire.

Cependant, dans un certain nombre de cas, si l’usure est relativement rapide, la modification pulpaire ne se fait pas : il n’y a pas d’apposition de dentine réactionnelle pour protéger la pulpe dentaire et celle-ci ne recule pas devant l’usure.

Fig. 15 : Destruction de la partie coronaire des dents par abrasion.

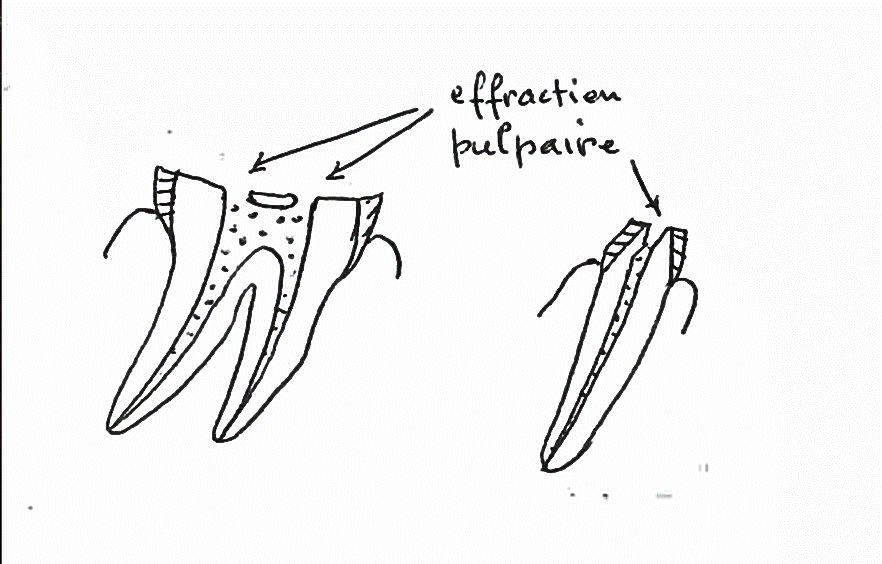

La pulpe dentaire se nécrose lentement et l’usure met à jour la cavité pulpaire en commençant par les parties les plus saillantes : les cornes pulpaires. On assiste donc à une effraction pulpaire qui se manifeste par la création d’une cavité ronde sur la surface d’usure.

Fig. 16 et 17 : Effraction pulpaire ; illustrations cliniques sur des patients âgés de 60 à 70 ans.

À la lumière de ces explications, on peut s’apercevoir – ce qui est une évidence pour les dentistes – que les cavités découvertes sur les molaires néolithiques sont des cornes de la pulpe dentaire, mise à jour par une abrasion importante de la surface de mastication de la molaire, et non le produit du travail d’un dentiste néolithique.

Fig. 18 : Dents usées avec soins suite aux effractions pulpaires.

Fig. 19 : Dents usées. À noter les 2 incisives à droite avec effractions pulpaires non soignées.

Il ressort une leçon de tout cela : en présentant une hypothèse aventureuse à des scientifiques non compétents dans un domaine particulier (ici des préhistoriens sans doute qualifiés, mais béotiens dans le domaine dentaire), cette hypothèse avancée comme probable est acceptée sans discernement.

Elle prend bientôt l’aspect d’une certitude à chaque fois que l’information ou l’idée est reprise d’une manière ou d’une autre dans une publication. Elle finit alors, à force de se répéter, par passer pour un acquis scientifique démontré. Et l’ensemble de ces publications constitueront « les » références scientifiques destinées à valider l’hypothèse improbable comme acquise.

On est étonné que cette attitude touche le monde scientifique, qui semble donc capable d’une grande naïveté dans certainscas. Le domaine de la préhistoire, plus que d’autres, n’y échappe pas et même y est fortement sensible. C’est pour cela qu’on trouve tant de fantaisies et d’extravagances, y compris les plus grotesques, dans les reconstitutions de la préhistoire.

Qu’en penser alors ? Désinformation ? contre-information ? manipulation de l’opinion ? ou sous-produit de fiction pseudo-scientifique, c’est-à-dire de la science… fiction ?

Liste des images présentes dans l’article.

- image1: Croquis humoristique sur l’évolution

- image2: crâne reconstitué

- image3: Maxillaire supérieur droit

- image4: Confirmation radiologique de l’infection au niveau de la dent artificielle

- image5: Vue rapprochée de la perforation

- image6: Morceau de la mandibule gauche porteur de la canine étudiée

- image7: Gros plan sur la canine

- image8: Pointe des molaires abrasée avec formation de cupules

- image9: Une molaire du néolithique travaillée par un dentiste préhistorique

- image10: Reconstitution par les archéologues du travail d’une dent

- image11: Exemple montrant la difficulté d’accès pour atteindre directement une molaire

- image12: Contre angle moderne

- image13: Foret préhistorique à archet

- image14: Dessin de molaire et incisive saines

1 Jean Granat : Docteur en chirurgie dentaire, membre de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, diplômé en anthropologie, docteur en sciences odontologiques, ancien chargé de cours aux facultés de Paris 5, Paris 6 et Paris 7, ancien attaché en premier à l’hôpital Robert-Debré, chercheur associé au CNRS-UMR 5198 et USM 103, médaille d’argent de la Ville de Paris, diplômé d’anthropologie, secrétaire de la Commission de Recherche.

2 Jean-Louis Heim (1937-2018) : paléoanthropologue, ancien professeur de paléoanthropologie au Muséum national d’histoire naturelle, ancien professeur à l’Institut de paléontologie humaine et lauréat de l’Académie des sciences, auparavant chercheur à l’Institut de paléontologie humaine, puis sous-directeur du laboratoire d’anthropologie biologique du Muséum national d’histoire naturelle.

3 Ndlr. Il s’agit ici des dates officielles. Nous déclinons toute responsabilité concernant ces estimations, les méthodes physico-chimiques de datations reposant toutes sur des hypothèses difficiles à valider.

4 https//twitter.com/#%/21/PasseurSciences

5 Il s’agit du site de Mehrgarh qui fera l’objet de la partie suivante.

7 Nous pensons que l’auteur de la communication a dû se renseigner sur la « cire d’abeille » utilisée en artisanat jusqu’à ces dernières années. Elle fut depuis très longtemps utilisée comme colle pour assembler temporairement des morceaux d’objets. Cette cire est une « cire collante d’abeille », autrefois fréquemment en usage dans le milieu dentaire. Elle est dure et commercialisée sous forme de bâtonnets, en particulier pour les prothésistes dentaires ; on la ramollissait jusqu’à son point de fusion, à la flamme, pour pouvoir enduire les morceaux à coller. Une fois refroidie, elle reprend sa dureté en encollant très bien, mais en se brisant facilement. En fait, c’est une cire à base de cire d’abeille, de talc et de colophane.

8 !!!…??? Envisager simplement cette hypothèse montre déjà l’état d’esprit coupé de la réalité dans laquelle s’engage la recherche d’une explication.

9 Une radiographie des dents aurait été un élément discriminant indispensable pour cette communication : elle permettait immédiatement, pour un dentiste, de constater si effectivement il y avait bien eu un soin.

10 Dans la première moitié du XIXe siècle, avec l’usinage de forets devenu possible, on avait créé un archet porteur d’un foret adapté à l’art dentaire. Mais le dispositif fut vite abandonné, car peu pratique et dangereux.

11 Les tout premiers instruments dentaires adaptés, en particulier pour la chirurgie dentaire et les soins de caries ont été créés au XVIIe siècle.

12 Dessin de A. FOURNIER. Ce foret préhistorique a été imaginé pour le perçage des coquillages. On voit aussitôt la difficulté pour opérer ainsi à l’intérieur de la bouche.

13 Écrit par Pierre FAUCHARD (1679-1761), dentiste de Louis XIV.