Partager la publication "La Structure de l’homme à l’image de Dieu"

Par Jean-Gaston Bardet

La Structure de l’homme à l’image de Dieu 1

Jean-Gaston Bardet2

Résumé : S’appuyant sur la Bible, les Pères et Docteurs de l’Église et les mystiques, le christianisme a développé au cours des âges une profonde et subtile connaissance de la nature humaine, largement exposée par saint Thomas dans sa Somme théologique, complétée ici par les écrits de saint Jean de la Croix. Un éditeur lui ayant demandé une traduction nouvelle de l’Imitation, J.-G. Bardet vit la nécessité d’une introduction pour bien montrer, dans le célèbre ouvrage écrit par Thomas a Kempis, une dimension mystique parfois négligée par les traducteurs. En 1957, le père Pietro Palazzini (1912-2000) – qui sera sacré évêque en 1962, créé cardinal en 1973, puis nommé préfet de la Sacrée Congrégation pour la Cause des Saints en 1980 – lui écrivait : « Votre préface vaut bien un traité. »

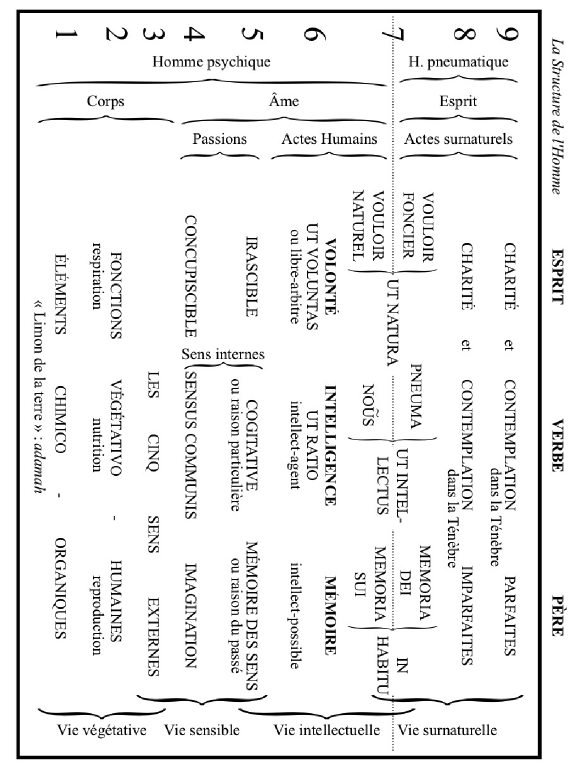

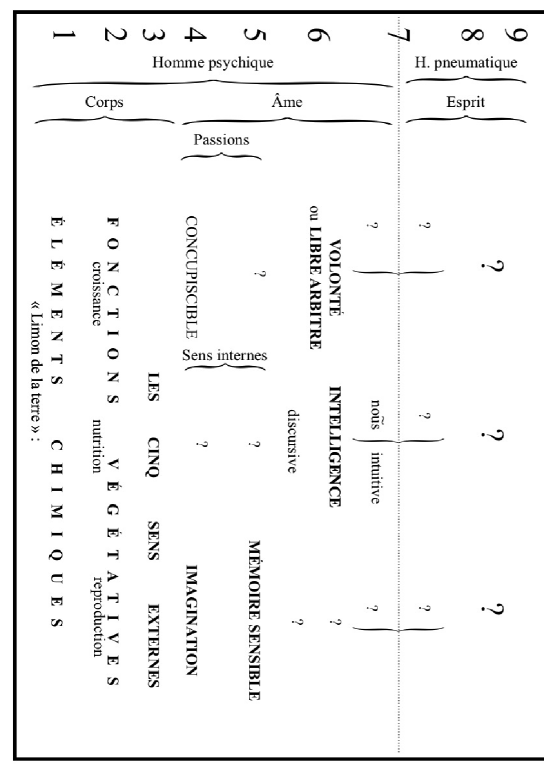

On pourrait passer plusieurs vies pour bien comprendre et surtout « connaître » les mystérieuses profondeurs de cette structure de l’homme. L’extrait donné ci-après se condense en deux tableaux que le lecteur pressé pourra se contenter de comparer et de méditer : d’une part l’homme intégral tel que vu par l’intelligence chrétienne, d’autre part l’homme tronqué tel que restitué par la science psychologique contemporaine. Il sera facile de deviner où se trouve la vraie science.

L’œuvre anthropologique de l’Aquinate, le Doctor communis, a consisté à traduire scientifiquement et génialement en langage discursif, en langage en mouvement, son expérience mystique très élevée dans le repos. Son adhésion de foi est « comme surélevée, affermie et éclairée » par cette expérience qui a influé sur la construction même de sa synthèse théologique3 en particulier par l’usage constant de l’analogie qui participe au repos.

Saint Thomas a toujours soigneusement distingué, dans toute son œuvre, mouvement et repos ; c’est l’un de ses grands principes méthodologiques, héritage valable de la pensée grecque.

C’est grâce à ses formulations qu’il nous a été possible d’établir un tableau très clair de la Structure de l’Homme, à ses différents niveaux, en nous servant des articles fondamentaux du Traité de l’âme humaine (Ia, q. 78 à 83) et de quelques autres.

Imagination et réalité

Munis de ce Tableau des correspondances analogiques auquel ils devront toujours se reporter (tableau n°1 ci-après), nos lecteurs saisiront vraiment les rapports des versets de l’Imitation avec la vie intérieure de l’homme.

Certes, les sept niveaux naturels de l’homme, selon saint Thomas, évoquent aussitôt les sept principes de tous les ésotérismes orientaux ou occidentaux. Mais l’erreur grossière de ceux-ci est facile à déceler. Leur vision reste spatiale, imaginative. L’ésotérisme imagine soit des corps qui s’emboîtent les uns dans les autres comme des tables gigognes, soit des centres spéciaux (chakras) qu’il rapporte à des plexus du corps physique lui-même. Ne parlons pas des multiples « instances » des psychanalystes (tel le cône de Stocker) qui relèvent de l’imagination pure.

Cette vision imaginative, nous la rencontrons toujours au départ d’une réalité difficilement intelligible. Ainsi, avant la mise au point, purement abstraite, de la mécanique ondulatoire, les physiciens « imaginaient » les atomes comme de petits systèmes solaires !

Chez le Docteur angélique, il n’y a point de vision d’image, mais la vue purement intellectuelle des degrés d’immatérialité commande toute la hiérarchie des niveaux. Et chaque degré supérieur exerçant la fonction de tous les degrés inférieurs, l’unité absolue est sauvegardée. Seul le caractère « potestatif » de l’immatériel permet cette interpénétration (analogue à celle des gaz) totalement différente de l’addition d’étages superposés (en matériaux solides) dont la Tour de Babel fut la réalisation symbolique.

Les sept principes des ésotérismes constituent ainsi une matérialisation erronée de la structure de l’homme.

Les neuf niveaux de l’homme

Il n’existe point d’ouvrage qui synthétise les analyses spéculatives si pénétrantes du grand Docteur sur l’Homme, et, par ailleurs, il est nécessaire de montrer leur unité avec la grande et simple division, pratique, de tous les mystiques, à savoir : Mémoire, Intelligence, Volonté dans l’ordre de génération. Aussi avons-nous établi un Tableau à plusieurs entrées de cette structure. Il permet de se reporter aisément aux références de la Somme, tout en rappelant l’amplitude accordée à ces trois puissances dans le vocabulaire de Jean de la Croix4.

Ce tableau inédit, si riche de rapports et d’analogies, est très simplement divisé en trois colonnes verticales, selon le ternaire augustinien des trois puissances : Volonté, Intelligence, Mémoire (dans leur ordre d’immatérialité croissante), image de la Trinité.

Distinction et interpénétration

Nous rencontrons, chez l’homme, sept niveaux naturels, puis deux grandes étapes dans la vie surnaturelle, qui permettent de s’élever de la vie végétative à la vie sensible et animale, puis à la vie intellectuelle, enfin à la vie spirituelle proprement dite.

Les accolades de droite soulignent les participations aux niveaux frontières de toutes ces puissances « immergées » les unes dans les autres par l’indivisible unité humaine. Chaque niveau inférieur participe du supérieur, étant normalement éclairé, sur-élevé par lui.

Tableau 1 : La structure de l’homme intégral

La distinction de toutes ces puissances n’est que virtuelle ; elles sont l’épanouissement d’un seul et même esprit, d’une seule âme personnelle5.

Les accolades de gauche se rapportent à la division classique : Corps, Âme, Esprit, et à la division paulinienne : « homme psychique » ou charnel, « homme pneumatique » ou spirituel. Elles soulignent les distinctions, tandis que celles de droite rappellent les interpénétrations, les liaisons.

Voici quelques références à la Somme théologique, de ce Tableau inédit, données par niveau :

2) IaPars, quest. 78, art. 2, que nous indiquerons ainsi : Ia, q. 78, a. 2.

3) Ia q. 78. a. 3

4) Ia, q. 81, a. 2 – Ia, q. 78, a. 4

5) Ia, q. 81, a. 2 ad 2um – Ia, q. 78, a. 4 ad 5um

6 et 7) Ia, q. 83, a. 4 – Ia , q. 79, a. 7 et a. 8

8) IIa–IIæ, q. 24, a. 1 ad. 3um – IIa–IIæ, q. 175, a. 1, ad 2umet a. 4.

9) IIa–IIæ, q. 3, a. 8.

L’Homme, cet inconnu : la structure naturelle

Le Corps.

Tout en bas, le Corps proprement dit, qui comporte : au 1er niveau, les éléments chimiques composant l’individu formé du « limon de la terre » : ha-adamah [Gn 2, 7 : האדמה ha-ademah] ; au 2e niveau, les fonctions végétatives: respiration, nutrition, reproduction, qui sont déjà la préfiguration des fonctions intellectuelles d’appétit, de possession et de reproduction; au 3e niveau, les sens externes qui nous mettent en communication avec le monde extérieur.

L’Âme sensible.

Aux niveaux 4 et 5, les passions sont communes à l’homme et à l’animal.

Elles sont de deux espèces car ordonnées à deux buts. Alors que les psychologues modernes ne traitent que des désirs, des appétits, des affects… c’est-à-dire du concupiscible (de ce par quoi l’animal, ou l’homme, tend irrésistiblement comme vers son bien), il convient de ne pas oublier une seconde espèce de passion : l’irascible, de but plus élevé : la lutte contre le mal.

En effet, l’objet du concupiscible, c’est le bien ou le mal sensibles, tels simplement que nos sens externes les perçoivent, c’est-à-dire le bien délectable ou le mal douloureux. Mais comme l’âme rencontre inévitablement des difficultés à vaincre, des luttes à soutenir, soit pour acquérir ce bien, soit pour éviter ce mal, elle met en œuvre une force spéciale, la force irascible, qui lui est donnée pour écarter les obstacles et les difficultés.

L’irascible oublié

L’une des manifestations les plus élevées de cet irascible est la sainte colère de Jésus chassant les marchands du Temple. Jésus est doux, très doux et humble de cœur. Il n’éprouve aucune concupiscence envers les biens de la terre. Il ne fuit pas le mal qu’on lui fait. Il se laisse crucifier. Mais il combat le mal qu’on fait aux autres. Quelle violence dans son : « Malheur à vous, pharisiens ! », sept fois répété. Cela, c’est l’irascible au service du spirituel.

Ce qui caractérise les apôtres, c’est un très grand don de force irascible pour lutter contre le mal et éviter les obstacles qui risquent d’écarter du bien. Selon un mode éminent, l’irascible caractérise la vertu théologale d’espérance6.

Les quatre sens internes

Aux niveaux mêmes des passions (4 et 5) s’établissent les sens internes. À notre époque de psychologie mutilée, on ne parle guère que de deux : la mémoire sensible et l’imagination, lesquels, paradoxalement, n’appartiennent point à l’ordre dit scientifique, c’est-à-dire limité aux puissances en acte.

Une analyse exhaustive, où l’observation et la sagesse s’articulent, montre qu’il n’y a pas deux, mais quatre sens internes. Les uns conduisent à l’intelligence en acte: le sensus communis et la cogitative; les autres conduisent à la mémoire intellectuelle, ce sont les « habitus » d’imagination et de mémoire des sens.

Le sensus communis (nous ne traduisons point par « sens commun » pour éviter les équivoques) appartient, à des degrés divers, à tous les animaux, même les plus inférieurs. Il centralise les impressions sensibles. La cogitative, qui est au-dessus de lui (comme l’irascible par rapport au concupiscible), appartient à l’homme seul. Elle réalise la synthèse des rapports non sensibles. Elle est appelée encore raison particulière (ratio particularis) car elle ordonne des singuliers et prépare l’ordination des universels par la ratio. Il existe chez les animaux un sens analogue, mais moins poussé en faculté de synthèse, qui s’appelle l’estimative. C’est l’estimative qui fait que la brebis fuit le loup, ne cesse de répéter saint Thomas7.

À ces deux formes de connaissance des impressions sensibles et des rapports non sensibles, correspondent deux formes de conservation analogues.

De même, l’imagination — qui conserve et reproduit les impressions sensibles — est commune à l’homme et aux animaux. À un niveau supérieur, la mémoire des sens, dite encore raison du passé (ratio præteris) n’est vraiment développée que chez l’homme, comme on le sait par expérience. Elle est le trésor des rapports non sensibles extraits du sensible.

Des niveaux 4 et 5 des passions et sens internes, nous arrivons aux niveaux 6 et 7 des actes humains proprement dits, c’est-à-dire ceux qui sont soumis à la régulation de la raison.

L’Âme intellectuelle.

Nous devons analyser ensemble ces deux derniers niveaux : l’Intelligence n’a qu’un but : la Vérité ; elle ne peut donc pas être divisée en puissances différentes comme les passions.

Mais elle atteint cette vérité de deux façons : en mouvement, c’est l’intelligence ut ratio, discourant d’un objet à l’autre (6e niveau), ou en repos, c’est alors l’intelligence ut intellectus qui, d’un seul coup d’œil, embrasse tout un ensemble de vérités, comme nous l’avons précédemment expliqué (7e niveau). Ce mode d’intelligence peut être surélevé par la lumière de grâce en la contemplation surnaturelle, puis par la lumière de gloire, post-mortem.

Le vouloir naturel du bien

La Volonté ou appétit rationnel n’a également qu’un but, qu’une fin, qui est le Bien. Mais cette Volonté se manifeste de deux façons. La volonté délibérée utilise le discursus intellectuel, pèse, soupèse et se décide. C’est la volonté ut voluntas généralement appelée : libre arbitre — la seule forme de volonté dont traitent la majorité des psychologues actuels ; elle permet de choisir distinctement des biens particuliers, donc le bien ou le mal moral (6e niveau). Mais plus élevée est la volonté ut natura, le vouloir naturel qui adhère confusément au bien en général et qui ne permet pas de s’écarter du Bien. D’un seul élan, il monte vers lui comme, par nature, une pierre tombe vers la terre, comme par nature une abeille construit toujours une cellule hexagonale pour y déposer son miel (7e niveau).

La charnière du 7e niveau

Cette volonté ut natura, du Bien est, à son tour, « capable » d’amour pour Dieu, de charité surnaturelle.

Comme l’intelligence « pneumatifiée », elle ne peut se reposer que dans l’Unité, que dans l’amour de Dieu et des choses divines qui y sont implicitement contenues.

Aux 6e et 7e niveaux des actes humains, l’homme peut donc soit raisonner et choisir délibérément — s’il exerce son intelligence et sa volonté en mouvement ; soit contempler et aimer la Vérité et le Bien infailliblement — bien qu’encore naturellement — s’il repose son intelligence et sa volonté en eux.

Reste la mémoire intellectuelle qui n’est pas en acte, qui est un habitus et correspond à l’intellect-possible, selon le vocabulaire emprunté par saint Thomas à Aristote.

Habituellement en repos, elle n’est pas consciente ; elle le devient lorsqu’elle est « actuée » par l’intellect-agent.

La participation de l’esprit à la vie trinitaire

Mais nos puissances : volonté, intelligence, mémoire, uniques, statiquement parlant, ne se contentent point de se dédoubler ; elles se détriplent fonctionnellement.

Avec les trois puissances en repos : volonté ut natura, intelligence ut intellectus et mémoire in habitu, nous avons atteint le 7e niveau, sommet de l’homme naturel, niveau qui est « charnière » avec les étapes surnaturelles. Nos trois puissances, en ce 7e niveau, sont capables d’être instruments de l’esprit – de l’homme pneumatique de saint Paul – tandis qu’au 6e niveau, purement rationnel, elles appartiennent encore à l’homme psychique ou charnel8, parce qu’elles y utilisent, de manière positive, les images fournies par les sens.

Si la distinction — selon l’exercice — entre les 6e et 7e niveaux peut être empruntée au vocabulaire philosophique, la distinction fondamentale entre les ordres supérieur et inférieur de ce même 7e niveau est purement théologique ; elle dépend de la Grâce. Le vocabulaire aristotélico-thomiste — utilisé en la structure naturelle — doit être complété par les analyses de saint Augustin et de saint Jean de la Croix dans l’ordre surnaturel.

Le vouloir foncier

Ainsi, la volonté ut natura peut rester, dans l’ordre inférieur du 7e niveau, celui du vouloir naturel ; elle ne dépassera pas ainsi la délectation afférente à la béatitude naturelle : delectatio beatitudinis, tandis que, surélevée par la Grâce, elle atteindra à la joie de la béatitude sur-naturelle, autrement dit à la charité surnaturelle.

On peut, à la suite de Tauler, lui donner le nom de Gemüt ou vouloir foncier, en ne le séparant point de l’unique faculté volitive.

L’intelligence ut intellectus, restant dans l’ordre naturel, correspond au noûs des philosophes ; surélevée par la lumière de grâce, elle correspond au pneuma paulinien, au « fond de l’âme » de Tauler.

Quant à la mémoire, nous retrouvons, cette fois, une distinction analogue aux précédentes entre l’ordre inférieur de conservation des notices naturelles, memoria sui et l’ordre supérieur de conservation des notices surnaturelles : memoria Dei9 .

Les hautes activités immobiles

Il faut donc distinguer deux formes de « repos » : naturel et surnaturel. Appartiennent au repos naturel ces hautes activités immobiles que sont le vouloir naturel, le noûs et la memoria sui. Appartiennent au repos surnaturel ces hautes activités immobiles, d’un autre ordre, supérieur, que sont le vouloir foncier, le pneuma, la memoria Dei. Cette « charnière fondamentale » a été si peu étudiée, le vocabulaire en est si restreint, que nous devons utiliser trois mots de langues différentes pour arriver à nous exprimer !…

Nous regrettons de devoir entrer dans toutes ces distinctions, mais c’était absolument nécessaire pour bien montrer la liaison intime entre ce qui d’ordinaire est étudié séparément, à savoir, d’une part, la structure naturelle psychologique, selon le Docteur Angélique, saint Thomas, et, d’autre part, la structure surnaturelle selon le Docteur Mystique, saint Jean de la Croix.

De même qu’au Moyen Âge, les canonistes étaient généralement docteurs in utroque jure, en droit civil et en droit canon, une théologie plénière réclame que l’on soit théologue in tribus theologiis, dogmatique, positive et mystique.

Ainsi, le donné patristique et augustinien, masqué par le vocabulaire philosophique, est-il totalement réassumé10. Ce sera l’œuvre de Philadelphie11.

« L’abîme appelle l’abîme » [Ps 41, 8]

Utilisant les activités immobiles, d’ordre surnaturel, du 7e niveau supérieur, nous pouvons entrer en un nouveau domaine. L’homme naturel y est surélevé par la grâce et les vertus théologales : foi, espérance, charité. Ce domaine, comme le fond des mers, est d’une exploration difficile ; il nécessite de multiples plongées pour en reconnaître les nombreux degrés ou demeures, qui ne coïncident nullement avec les degrés ou niveaux de l’ordre naturel. Ainsi, Mère Thérèse d’Avila — selon le plan qui lui fut donné par Jésus — explicite sept catégories de demeures qu’il faut se garder de vouloir faire coïncider avec nos sept niveaux12.

La charnière des 5es demeures

La demeure (ou plutôt la catégorie de demeures, car moradas est un pluriel) charnière est la Cinquième Demeure, en laquelle peut se produire la grâce mystique d’union pleine : c’est-à-dire le passage subit d’un ordre à un autre, par suspension des sens et des puissances en acte, par remplacement subit des notices naturelles par les notices surnaturelles ; c’est l’extase de ténèbre (cf. note 8). La grâce d’union des cinquièmes demeures est la plus caractéristique, c’est elle qui marque le passage de la chrysalide au papillon13, c’est-à-dire d’un être vivant en un autre être d’une organisation entièrement différente — elle se vérifie par le passage du mode positif d’intellection au mode négatif. C’est encore elle qui fait charnière entre la Nuit des sens et la Nuit de l’esprit. Dans l’ordre surnaturel, nous n’indiquerons donc que cette charnière, cliniquement vérifiable avec prudence. Nous l’avons disposée au 8e niveau.

L’acte unique de saisie d’une vérité par l’intellectus ut intellectus est ici remplacé par un acte de participation à la Vérité, à l’Acte Pur, d’un ordre infiniment supérieur.

La suspension des sens

En ce 8e niveau, donc, nos trois puissances : Volonté, Intelligence, Mémoire — surélevées par la lumière de grâce — peuvent s’établir dans la charité et la contemplation surnaturelle imparfaites14. Cette contemplation « faisant abstraction des images, il est nécessaire qu’elle fasse aussi abstraction des sens » (IIa–IIæ, q. 174, a. 5). Autrement dit — et sauf les modes extraordinaires des visions et auditions, traités dans les notes de l’op. II, chap. ix et de l’op. IV, chap. 1, 28 — cette contemplation (non commune mais) ordinaire n’a lieu que par suspension des sens externes et internes, ce qui entraîne une conscience négative des images, autrement dit l’in-conscience, l’union avec Dieu dans la Ténèbre, la Nuit obscure ou le Nuage de l’Inconnaissance, selon le riche vocabulaire des mystiques15.

Observons que dans le repos de cette contemplation surnaturelle imparfaite, nous sommes dans l’incapacité d’expliciter la distinction entre le pneuma et la memoria Dei. Ces deux modes de notre Intelligence se présentent alors comme un unique spirateur d’Amour16.

« Ne réveillez pas ma bien-aimée »

Cette extase d’amour est soit fortuite, soit fréquente chez ceux qui s’y disposent quasi à volonté, observe Richard de Saint-Victor17 Au 9e et dernier niveau, nous plaçons l’union transformante, état habituel de contemplation et de charité parfaites dans la Ténèbre18.

Ce que nous appelons état (humainement parlant) n’est d’ailleurs qu’un seul « acte de parfait amour » comme l’a divinement senti sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus dans son offrande à l’Amour miséricordieux, en la fête de la Très Sainte Trinité, le 9 juin 1895.

« Deux en un, en ce mariage… »

Saint Jean de la Croix a explicité cet état-acte de participation à la Vie trinitaire, ainsi que la domination apaisante de divers niveaux par l’esprit transformé, à la fin de son Cantique spirituel.

Dieu possède l’âme dont Il guide, meut et élève les puissances aux choses divines. « Les volontés s’unissent de telle sorte que des deux il s’en fait une : se hace de dos una. Et ainsi il y a égalité d’amour ; parce que la volonté de l’âme convertie en celle de Dieu est désormais toute volonté de Dieu ; et la volonté de l’âme n’est pas perdue mais elle est faite volonté de Dieu, et partant l’âme aime Dieu avec la volonté de Dieu, laquelle est aussi sa volonté à elle19 ». La volonté n’a pas disparu, de même « il faut remarquer que l’Époux ne conjure pas ici l’irascible, ni le concupiscible, parce que ces puissances ne manquent jamais dans l’âme, mais seulement leurs actes fâcheux et désordonnés » : « sino a los molestos y desordenados actos20. »

Quant à la « partie sensitive, avec toutes ses puissances, forces et faiblesses, en cet état [elle] est désormais soumise à l’esprit. D’où il vient qu’il y a là une vie heureuse, semblable à celle de l’état d’innocence, où toute l’harmonie et l’habileté de la partie sensitive de l’homme lui servait pour une plus grande récréation et une plus grande aide de connaissance et d’amour de Dieu, en paix et concorde avec la partie supérieure21. Certes, « cette partie sensitive et ces puissances ne peuvent pas essentiellement et proprement goûter les biens spirituels parce qu’ils n’ont point de capacité proportionnée pour cela, ni en cette vie, ni en l’autre », mais elles goûtent un certain « rejaillissement qui leur est communiqué par l’âme22 ».

« Nous reposons, bercés d’amour… »

Et c’est le souffle de l’air : El aspirar del aire, c’est-à-dire un « attouchement et un sentiment d’amour très délicats que l’âme sent ordinairement en ce temps de la communication du Saint-Esprit. Lequel par une manière d’aspirer… élève hautement l’âme et l’informe afin qu’elle aspire à Dieu la même aspiration d’amour que le Père aspire au Fils et le Fils au Père23 ». Elle est intégrée dans le circulus trinitaire.

Et le docteur du Rien ajoute : « Et il n’y a pas de quoi s’émerveiller que l’âme puisse une chose si haute, car supposé que Dieu lui fasse cette grâce, que d’arriver à être déiforme et unie en la Très Sainte Trinité en laquelle elle devient Dieu par participation, pourquoi est-il incroyable qu’elle opère son œuvre d’entendement, de connaissance et d’amour en la Trinité, conjointement avec la Trinité, comme la Trinité même, toutefois selon un mode communiqué et participé, Dieu opérant cela en elle24. »

« … en ta merveilleuse folie »

Quant à la contemplation pleinement parfaite, car dans la Lumière, c’est la perfection ultime de la vision béatifique ; elle n’appartient pas à notre expérience terrestre. « Elle fait ressembler l’âme totalement à Dieu, à raison de la claire vision de Dieu que l’âme possède maintenant quand, après être montée [en cette vie] au neuvième degré, elle sort de la chair25. »

L’Homme mutilé

Après ce rappel de notre vocation véritable, jetons un regard sur ce que nous offre l’enseignement ordinaire des écoles et des universités ! Mesurons la mutilation de l’homme intégral26.

Notre premier tableau appelle un second tableau en regard, celui de l’homme mutilé depuis Descartes.

Sans parler du vide absolu dans l’ordre surnaturel, nos cinq points d’interrogation dans l’ordre naturel montrent à quel point — dès qu’on dépasse le Corps, dès qu’il s’agit de l’Âme psychique — l’ignorance de la structure humaine est grande. On pouvait déjà s’en rendre compte en confrontant les traités de psychologie moderne, leurs imprécisions, leur véritable incapacité de classer les faits. N’ont-ils pas supprimé l’irascible, cette passion « plus noble et plus digne », et disposé imagination et mémoire sensible comme soubassement de l’intelligence ? Ils ignorent, bien entendu, la mémoire intellectuelle et la volonté ut natura. Il a fallu Bergson pour remettre en honneur l’intuition, d’une façon très psychologique d’ailleurs.

Une science de « vétérinaires »

L’intérêt premier de notre Tableau n° 1 est peut-être de faire ressortir — de façon éclatante — la véritable destruction de l’homme. Il permet, en second lieu, de hiérarchiser les faits psychiques et pneumatiques se rapportant, effectivement, à l’homme et à ses différents niveaux. Enfin, il ramène à leur véritable taille nos psychologies modernes partielles et leurs psychologues partiaux.

Au sujet de cette mutilation, enregistrons, cependant, une lente « remontée » depuis l’époque où l’homme était réduit à une combinaison d’effets physico-chimiques… il n’y a pas si longtemps ! Freud a dépassé ce niveau pharmaceutique pour atteindre au 2e, celui du « vétérinaire » ; mais il reste accroupi dans son égout, cet « égout » dont Cassien dit qu’il ne faut pas mettre son nez dessus si l’on ne veut être empuanti27.

Tableau 2 : La structure de l’homme mutilé des psychologues modernes

La psychologie expérimentale et C. G. Jung atteignent les 3e et 4e niveaux ; Adler, seul, semble avoir saisi le rôle de l’irascible, de la lutte contre le mal, au lieu de désarmer devant le concupiscible, les tendances, les pulsions…

La fausse science moderne

On peut s’étonner de ce que les psychanalystes ne soient pas tous arrivés à l’irascible. Car si l’irascible n’était pas une puissance spéciale, une passion différente, éclairée par le haut, chez l’homme, il n’y aurait jamais de refoulements, de névroses, comme on dit… Il n’y aurait pas de luttes intérieures. Comme l’observe le Pr Henri Baruk : un tigre, quand il a dévoré plus faible que lui, digère tranquillement ; il n’est pas, à son tour, dévoré par le remords. Nous nous trouvons, une fois de plus, face à un véritable manque de méthode expérimentale, face à des observations incomplètes28 qui n’ont que l’apparence de la science (falsi nomini scientiam) : cf. Code de Droit canonique : CIC (Codex Iuri canonici)1917, canon 129 ; CIC 1983, canon 279.

Enfin, au 6e niveau, trône le philosophe ou le moraliste; c’est le plus haut degré… dans le charnel, dans le psychique, car il ne s’agit encore que d’une organisation supérieure des données reçues par les sens… Seule la contemplation surnaturelle permet de dépasser ce stade et de faire réellement de l’homme autre chose qu’un animal discursif.

Après avoir mesuré la dégradation de notre civilisation du XXe siècle, basée sur une caricature de l’homme (et dont les caricatures d’art sacré ne sont que la traduction), nous pourrons mieux déterminer ce que l’Imitation peut apporter pour la reconstruction de l’homme intégral.

1 Repris de l’introduction à la traduction de L’Imitation de Jésus-Christ faitepar J.-G. BARDET, Paris, Éditions de la Maisnie, 1984, p. 76-101.

2 Architecte puis urbaniste (il fut l’auteur du premier « Que Sais-je ? » sur l’urbanisme), J.-G. BARDET (1907-1989) enseigna cette discipline à Paris, Bruxelles, Alger, Buenos-Aires, etc. Il fut presque le seul à s’opposer à Le Corbusier. En parallèle, sa quête spirituelle le conduira à s’intéresser à la mystique et à la Bible hébraïque, dans laquelle il sut trouver, grâce au sens du Tétragramme יהוה YHWH, du Pentagramme יהשוה YHShWH et au codage des lettres-nombres de 1 à 27, maintes preuves de la messianité et de la divinité de Jésus-Christ.

3 De methodo Sancti Thomæ, par le R. P. GARRIGOU-LAGRANGE, in Angelicum (Ann. V, Fasc. IV, 1928). Doctrina S. Thomæ ex plenitudine contemplatione procedit : « Hanc experientiam mysticam habuit sanctus Doctor in alto gradu, et ea influebat quidem in constructionem eius synthesis theologicæ, sed quasi ex alto, confortando et illustrando fidem eius. »

4 Cf. G. BARDET, Pour toute âme vivant en ce monde, t. IId : Je dors, mais mon cœur veille, Paris, Librairie d’Art ancien et moderne, 1954, p. 244, n. 25. NDLR. Selon cette note, dans le ternaire mémoire, entendement, volonté (« correspondant au Père, auFilset au Saint-Esprit ») chez le grand mystique espagnol, « […] L’entendement […] implique non seulement l’intelligence, mais les sens et l’imagination, dont elle tire toutes ses idées. La volonté est la puissance de désirer et d’aimer les choses et de se mouvoir vers elles. Enfin, la mémoire implique non seulement la connaissance, mais affection et appétit. »

5 S. THOMAS d’Aquin observe : « Au sens propre, ce n’est pas l’intelligence qui perçoit, mais l’âme qui perçoit par l’intelligence » (De Veritate, q. X, 9, ad. 3).

6 Car Jésus, notre Espérance, a vaincu le Mal. À notre époque de glissement général vers l’acceptation des « penchants », on ne saurait trop souligner l’importance de la « juste colère délibérée » (cf. note 14, op. I, chap. xxiv). NDLR. Dans cette note portant sur le texte de l’Imitation, BARDET remarque : « La colère est la seule passion qui n’a point d’opposé. Il y a là quelque chose qui nous fait mieux comprendre la prédilection de Dieu pour les violents, les “irascibles spirituels”, qui ravissent le Royaume. L’auteur de l’Imitation, dans le dernier chapitre du Premier opuscule fait, d’ailleurs, l’éloge subtil de la violence. »

7 C’est l’estimative qui est prise pour de l’intelligence, chez les animaux, par certains psychologues modernes, dont les classifications sont simplistes parce que tronquées. NDLR. Cf. L. MILLET, « Les animaux sont-ils intelligents ? », in Le Cep n°80, septembre 2017, p. 11.

8 Rappelons que le nombre de la Bête dans l’Apocalypse (13, 18) est 666 ; c’est celui de 1a Déesse Raison, singerie du Verbe, comme, en hébreu, la lettre שׂ Sin est la singerie du שׁ Shin.

9C’est précisément le remplacement subit des notices naturelles par les notices surnaturelles (au niveau 8) qui se traduit — selon saint Jean de la Croix — par le grand oubli, c’est-â-dire l’extase de ténèbre : « Quand Dieu fait ces touches d’union dans la Mémoire, subitement il se produit dans le cerveau — qui est le lieu où elle a son siège — un chavirement si sensible qu’il semble que toute la tête s’évanouisse et que le jugement et la tête se perdent » (Montée du Carmel, Liv. III, chap. II).

10Jean de la Croix avait été répétiteur de théologie scolastique durant son séjour à Salamanque vers 1566.Il aurait pu marquer davantage la synthèse des vocabulaires dans le Cántico espiritual(cf. Prologue).

11 NDLR. Allusion au commentaire donné par le bienheureux Barthélemy Holzhauser sur la division des âges de l’Église selon les sept « lettres aux Églises » du début de l’Apocalypse. Philadelphie est l’époque succédant à la désolante époque de Sardes où nous sommes encore (le roi le plus connu de Sardes est Crésus, et le fleuve qui l’arrose se nomme le Pactole : on voit ainsi clairement désignée la cause efficiente qui déséquilibre nos sociétés).

12 Saint Jean de la Croix, dans la Montée du Mont Carmel(Liv. II, chap. xi) parle de sept « mansiones » ou maisons — qui ne semblent pas coïncider avec les sept « moradas », les sept demeures classiques de Mère Thérèse — et qui sont sept degrés d’amour. La Bête de l’Apocalypse a sept têtes contraires aux sept degrés d’amour ; il convient de les lui trancher. Notre docteur attribue la première tête… « aux choses sensibles du monde », la deuxième « aux visions du Sens », la troisième « aux sens sensitifs intérieurs ». Il ne va pas plus avant dans son identification, déplorant « que quelques-uns, ayant tranché la deuxième et la première têtes, et même la troisième, qui regarde les sens internes, lorsqu’ils dépassent l’état de méditation [notre 6e niveau] ets’avancent encore plus avant [dans le 7eniveau], cette Bête spirituelle les surmonte au moment d’entrer au pur de l’esprit »… c’est-à-dire au moment de franchir notre 8e niveau, d’abandon total du discursus.

13Mère Thérèse dit : « En toute vérité, cette âme ne se reconnaît plus. Il y a la même différence entre son état passé et son état actuel qu’entre ce ver à soie difforme et le petit papillon blanc » (Château Intérieur, Cinquièmes Demeures,chap. II).

14Cette contemplation est celle de ceux qu’on appelle, dans le vocabulaire mystique, des « parfaits » relatifsdans l’ordre mystique terrestre, mais elle est dite « imparfaite » par rapport au parfait absolude la vision béatifique céleste (cf. Ia-IIæ, q. 3, a. 8 corpus).

15Il y a bien des images dans 1’ut intelîectus, car « dans la condition présente où notre intelligence est unie à un corps, celle-ci ne peut être en acte sans recourir aux images », mais il n’y a pas de jugement possible sur elles (Ia, q. 84, a. 7 et 8). Il y a des images, car notre intellectus est en acte, et même dans la plus haute forme de l’action, mais elles ne sont point perçues, elles sont ainsi dites négatives.

16Nous ne le pouvons pas, étant donné le caractère obligatoirement statique que nous avons dû adopter pour notre tableau. De même, en une présentation statique,le Père et le Fils sont un unique spirateur du Saint-Esprit (Ia, q. 36, a. 4 ad 7um). Dans une explicitation dynamique,on conçoit fort bien notre participation — ici temporaire — à ce double baiser du Père vers le Fils et du Fils vers le Père, ces deux spirants d’une unique (statiquement) et double (dynamiquement) spiration.

17 Benjamin Major, Liv. IV, c. xxm (P L 196, col. 165). « Quod excedendi donum alii fortuitem habent, alii tam quasi ex virtute possident »… « isti vero iam velut ex virtute possident. » Cf. Cantique, II, 7 ; III, 5 ; VIII, 4. THOMAS a Kempis, parlant beaucoup plus librement dans le Soliloque, écrit : « Si cette faveur est rare, elle est ineffablement douce, et elle n’est pas inconnue de ceux qui aiment ; si la chose est difficile, elle n’est pas pour cela impossible. Que personne n’ose séparer ou troubler une âme que Dieu s’est unie de la sorte. »

18 Après l’union transformante, il n’y a quasi plus (généralement) de grâces extraordinaires, visions, auditions ; aussi cet état de dépouillement, de nudité de la foi n’est-il accordé, rapidement, qu’aux âmes qui ne se sont pas attachées aux grâces extraordinaires, et, par conséquent, n’ont point de difficulté à s’en détacher. Ceci éclaire bien des vies de saints.

19 Cantique spirituel, S. XXXVIII, 2, p. 902 in Œuvres Spirituelles, Desclée De Brouwcr, 1949 ; trad. du P. Cypricn de la Nativité de la Vierge. Nous citons toujours selon cette édition, parfois un peu retouchée.

20 Cantique spirituel, S. XXX, 2, p. 867.

21 C. S., S. XXXII, 5, p. 878.

22 C. S., S. XL, 5, p. 917.

23 C. S., S. XXXIX, I, p. 906.

24 C. S., S. XXXIX, I, p. 906-907. Observez que Jean de la Croix écrit: « Su obra de entendimiento, noticia y amor », là où saint Augustin dans le Livre IX du De Trinitate dit que l’âme est image de la Trinité parce qu’elle est « mens, notitia et amor », qu’il identifie au Livre X à « memoria, intelligentia, voluntas » qui est une « evidentior trinitas ».

25Nuit Obscure,Liv. II, chap. xx, p. 624. Notons que seul le neuvième degré d’amour de Jean coïncide avec notre neuvième niveau de structure.

26Cf. notre rapport : « La sociologie face à l’homme intégral »,au Septième Congrès National de Sociologie(Monterrey, Mexique, déc. 1956).

27 Institutions cénobitiques, Liv. VI, 3.

28 Cf. G. BARDET, Je dors, mais mon cœur veille, op. cit., ch. 6, sur Les Naufrageurs du Ciel, p. 226.