Partager la publication "Le Homard [ et ses facultés extraordinaires]"

Par Rabischong Pierre

Le Homard1

Pierre Rabischong2

Résumé : Ceux qui ne connaissent le homard qu’en le dégustant ignorent sans doute les étonnantes capacités de ce crustacé bien étudié jadis à la station de l’île d’Houat. Les deux espèces de homard ont une carapace dure dont ils doivent sortir pour grandir, ce qui dure toute leur vie : d’environ 10 mues la première année, le rythme ralentit régulièrement jusqu’à une mue tous les deux ou 3 ans à la fin : le poids du homard donne son âge. Une glande de mue secrète une hormone qui décolle et dissout les 4 couches de la carapace, afin que l’animal puisse s’en extraire, avec ses antennes, ses pattes et ses énormes pinces, avant de reconstituer une nouvelle carapace. Les pinces, comportant plusieurs segments, sont asymétriques et jouissent chacune de 3 degrés de liberté les qualifiant pour une grande variété de tâches, avec des tendons renforcés pour les muscles assurant la fermeture : plusieurs dizaines de newtons pour la force de serrage ! Or les tendons doivent se refixer bien à leur place sur la nouvelle carapace après la mue. Le homard peut voir de nuit ; il utilise l’odorat et le toucher. Il émet, sous l’une des antennes, des vibrations qui lui permettent de communiquer. Que de merveilles dans ce « simple » crustacé !

Outre les systèmes de haute technologie qu’on peut décrire chez le homard, la gastronomie n’est pas étrangère au choix de cet animal. Si l’on en a les moyens, on peut, en effet, vérifier directement un certain nombre de données techniques, ce qui constitue une forme de travaux pratiques, avec une résolution finale des plus agréables dans la consommation de l’animal.

En 1984, il existait encore une station française remarquable à l’île d’Houat pour l’élevage des homards, laquelle, malheureusement, a disparu depuis, pour des raisons économiques tout à fait regrettables.

Cette année-là, on avait péché 250 tonnes de homards en France, alors que la consommation était de 2 000 tonnes, d’où la nécessité d’une importation en provenance du Canada et de l’Amérique.

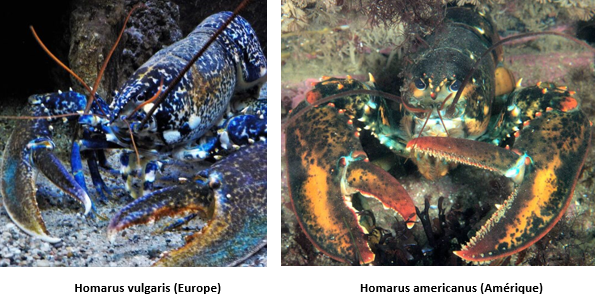

Il n’existe que deux espèces de homards : Homarus gemmarus ou vulgaris, qu’on trouve en Europe, et Homarus americanus, qu’on trouve dans l’Atlantique, mais pas dans le Pacifique.

Ces crustacés ont la caractéristique principale d’être enfermés dans une cuirasse dure, dont ils sont obligés de se séparer à intervalles plus ou moins réguliers pour pouvoir augmenter de volume pendant leur croissance.

Il y a environ dix mues la première année, puis après tous les ans, puis tous les deux ou trois ans. Les œufs sont pondus à raison de 2 000 à 8 000 œufs par femelle avec une chance de survie relativement faible en milieu naturel, compte tenu des prédateurs.

Fig. 1 : Larve de Homarus gemmarus (Europe).

Il y a trois stades larvaires avec trois mues successives et, au stade IV postlarvaire, l’animal mesure 1,5 cm, puis jusqu’à 1 an 6 à 7 cm et après 5 ans environ 27 cm, ce qui est la taille mature, la taille marchande étant de l’ordre de 23 cm. Un des plus gros homards connus faisait 63,4 cm de longueur pour un poids de 17 kg, mais on en a aussi décrit un de 25 kg. On peut estimer, mais cela n’est qu’une estimation, que le homard prend environ 100 g/an ce qui permet de calculer son âge.

Le phénomène de mue est techniquement compliqué. La carapace a quatre couches, dont trois calcifiées. Une hormone, l’ecdysone, sécrétée par une glande de mue, déclenche le processus, en favorisant le décollement par prédigestion des couches les plus internes. En dessous de 8°C, la mue ne se déclenche pas et la température optimale est de 18° C.

L’animal effectue la mue en une demi-heure environ. Il ouvre d’abord le céphalothorax et, ensuite, il sort complètement, en extrayant de la carapace les yeux, les antennes, les pattes et, ce qui n’est pas facile, les pattes antérieures équipées de pinces. Il semble qu’un phénomène de réduction de liquide avec compression puisse permettre cette extraction délicate.

Quelquefois le homard peut rester coincé dans son ancienne armure, sans pouvoir se dégager, ce qui conduit à la mort. Après la mue, le homard reconstitue une nouvelle carapace, en dilatant par imbibition les différents segments, surtout musculaires ce qui lui fait prendre environ 100 g. La voracité et l’agressivité des homards sont bien connues des pêcheurs et des éleveurs et il existe un cannibalisme important déjà à l’état larvaire. La phase molle après la mue est une période de grande vulnérabilité, qui pousse le homard à se cacher. Toutefois c’est un moment favorable pour le mâle, qui peut s’accoupler avec la femelle. En effet, si le mâle peut garder sa cuirasse, la femelle doit être « molle » pour accepter l’organe mâle.

Des documents visuels montrant l’accouplement du homard, réalisés par le Dr Vrignaud, sont réellement saisissants. La femelle a secrété des phéromones, qui calment l’agressivité naturelle du mâle.

Celui-ci, avec ses pinces, retourne assez délicatement la femelle pour la mettre sur le dos et il se met alors en position, non pas a posteriori comme dans les stéréotypes observés chez la plupart des animaux, mais en face à face, par nécessité anatomique.

Parmi l’équipement dont dispose le homard, plusieurs systèmes sont particulièrement raffinés.

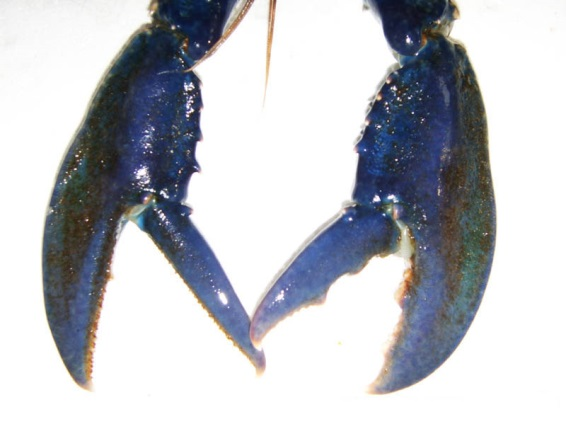

En premier lieu, les pinces sont de vrais manipulateurs à 6 degrés de liberté, étanches jusqu’à plus de 100 m de profondeur. Au cours d’une dégustation de homard, il est possible d’analyser les différents segments articulés des pinces, qui sont faits de telle sorte qu’ils permettent une mobilité de la pince dans un vaste champ de préhension. Les deux pinces sont normalement asymétriques, avec une pince volumineuse et ovoïde, porteuse sur ses mors de saillies en forme de dents, qui permettent de broyer les aliments ou d’effectuer du travail de terrassement. La seconde pince est plus petite et plus effilée avec des mors pointus et recourbés à leurs extrémités et toute une série de très petites denticulations, permettant de sectionner.

Fig. 2: Pince de gauche pour couper, dedroite pour broyer3.

La pince elle-même, comme le manipulateur utilisé dans l’industrie, a un seul degré en rotation avec un puissant muscle interne fixé sur une lame tendineuse, qui permet des forces de serrages de plusieurs dizaines de newtons. Si l’on regarde de plus près les surfaces articulaires des pinces, on retrouve, chez tous les homards, la même disposition avec des pivots transversaux, tournant dans deux petites cavités de réceptions et, en arrière, une articulation comportant une gouttière arciforme semi-circulaire, renforcée sur ses parties latérales.

Un petit détail montre l’intelligence de la construction. Comme chez l’homme, où les extenseurs des doigts ouvrant les pinces digitales sont moins puissants que les fléchisseurs qui les ferment sur les objets à prendre, on retrouve chez le homard la même différence avec un petit tendon pour l’ouverture et une large lame tendineuse en forme de feuille triangulaire pour la fermeture de la pince. Imaginer comment les tendons peuvent se fixer à nouveau sur la nouvelle carapace après la mue tient du prodige technique. La pièce située derrière la pince est articulée en arrière par une articulation dont l’axe est placé sensiblement à 90° du précédent, ce qui permet un mouvement transversal. En arrière encore, se place une pièce plus aplatie articulée avec le joint double de fixation au thorax.

Elle présente au milieu, dans une région aplatie, une fente à 45° de l’axe, sans surfaces articulaires et qui, vraisemblablement, est faite pour renforcer la résistance mécanique en autorisant des mouvements.

Nous avons vu que les possibilités de déformations données à certaines structures ostéo-articulaires augmentent la résistance, en absorbant de l’énergie et des contraintes. Sans qu’on puisse demander au Constructeur la vraie raison, on peut néanmoins accepter cette hypothèse comme vraisemblable. L’asymétrie des pinces, qui crée le problème gastronomique du bon choix, est variable en droite-gauche. Aux dires des éleveurs, elle apparaîtrait seulement en milieu naturel après quelques mues.

Le homard est équipé de deux yeux mobiles verticalement avec de nombreuses ommatidies. Comme il est principalement actif la nuit, il dispose d’un système raffiné, comparable à un amplificateur de brillance, grâce au déplacement coordonné des cellules pigmentaires. Il peut détecter le mouvement et peut-être certaines couleurs, avec une sensibilité de l’ordre de 0,5 micron. Il a aussi toute la batterie des capteurs tactiles et olfactifs, avec en plus des mécanorécepteurs spécialisés pour la détection gravitaire grâce à un capteur statique dans le segment basal de la première antenne. Il a aussi des poils sensoriels dans les articulations pour identifier les positions. Ces capteurs goniométriques sont surtout présents dans les pinces.

Il a des chémorécepteurs sensibles à 13 acides aminés, ce qui lui permet un choix judicieux pour son alimentation. Il a, par ailleurs, un émetteur vibratoire, le plectrum, sous la 2e antenne, qui émet sous deux fréquences différentes à 85 Hz et 12 Hz et qui lui permet de communiquer avec ses congénères. On peut d’ailleurs sentir et même entendre ces vibrations en tenant un homard vivant par le céphalothorax. La régulation très fine de son osmolarité interne lui permet de se mouvoir dans des profondeurs variables sans effectuer de palier de décompression.

La « machine-homard » est donc un bon exemple de bioprogramme compliqué mais parfaitement réussi, avec le « mou » à l’intérieur et le « dur » à l’extérieur, ce qui est l’inverse de l’Homme.

1 Repris de Pierre RABISCHONG, Le Programme Homme, Paris, PUF, 2003, p. 274-277.

2 Doyen honoraire de la Faculté de Médecine de Montpellier, P. Rabischong, spécialiste des prothèses, a dirigé l’Unité 103 de l’INSERM consacrée à la biomécanique. C’est en collaborant avec les ingénieurs pour mettre au point des prothèses, en mesurant ainsi la quantité de « matière grise » que présuppose le moindre organe artificiel, pourtant bien rudimentaire comparé à l’organe naturel qu’il cherche à remplacer, que P. Rabischong comprit que l’être vivant ne pouvait résulter d’un quelconque « hasard organisateur » : il y faut un programme préconçu et donc un Programmeur d’une Intelligence incommensurable. De là le titre de son livre et aussi ses prises de positions antiévolutionnistes et sa participation aux activités du CEP.

3 Crédit : Bathynome — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10869026